很久沒有一把鼻涕一把眼淚把小說翻完了,很想衝去未來的書友會搖作家的肩膀,為什麼你給我的角色便當吃!又是鼻涕又是眼淚是要怎麼在早午餐店裡自處!還好讀小說的人,都有練過比滑手機族更強的硬脖子功,在鼻淚滴垂掛臉的處境下,就是不要輕易抬頭驚嚇路人,他人會誤會我被分手或被解雇呢,若是如此,可能連撥打 119 也無人救火,還好我只是為一本美麗的小說動情過了頭。

但我的鼻涕與淚水最終也是一種與任何人無關的體液流失而已,重要的是,它們標記了瑪麗羅兒和韋納・芬尼在我心裡故事寶箱裡一個迷人又感傷的位置。

《呼喚奇蹟的光》(All light we cannot see (註1))是 2015 年在美國出版的小說,它佔踞銷售排行榜長達一百多週,究竟,作者安東尼・杜爾的筆桿為這個故事注了什麼奇蹟式的魅力?我們渴望生活的下一秒有任何一個小奇蹟,但僵化的感知與心對我們說:「不可能」。然而身為現代人的我們,確實是活在在每一秒的奇蹟之中。每個人渴求的奇蹟是如此不同,然我們卻一起共享地活在同一奇蹟之光。此光不是可見之光,而是科技之光,傳遞這篇文章到使用數位載具的讀者面前的無線訊號,它是無線電波。它存在我們生活的每一秒,也開啟了在《呼喚奇蹟的光》在德國礦坑出生的男孩──韋納・芬尼生命新一頁。

受孤兒院院長夫人的法國口音潛移默化,韋納從妹妹佳妲找來的老舊收音機裡,接收到了法語廣播節目,他突破了語言的限制,神奇地明白法國人所傳達的字語,原因來自韋納對於人生的渴望──他想了解世界:

這法國人談著光和電磁學等等,接著談到煤炭:「想一想你們家爐子裡那一塊閃 閃發光的煤炭。各位小朋友,你們看見了嗎?那塊煤炭曾是一株綠色的植物,它 可能是蕨草,也可能是蘆葦,生活在一百萬年、兩百萬年、說不定甚至一億年前 。你們能夠想像一億年前的光景嗎?

活在世上的每一個夏天,那株植物的葉子盡力吸取日光,把太陽的能量轉化成自 己的能量,注入樹皮、樹枝、樹幹。因為植物食用日光,就像我們進食。

後來植物在漫漫的時間長河之中,都只是空中的一縷雲煙,彈指之間稍蹤即逝。然植物轉成的煤炭,煤商把它們送到你們家,今晚,那道日光──那一憶年前的日光──溫暖了你們的家。」

有著對於世界組成的好奇與渴望,另一位法國女孩的熱度也不亞於德國男孩。作者形容瑪麗羅兒的內在擁有著強烈的渴求,使她產生超乎一般孩童的勇敢。難道是因為上天先剝奪她的視力──人外在感知光的第一道窗,才使得她的內在之窗,如此龐大又堅強嗎?可是,另一位主角韋納失去了父母的庇護,卻在資源貧乏之地,掘發出他的才能。我認為這不是作者刻意使故事角色存在「先天難關」,之後再以洪荒之力去克服,才顯得生命故事激勵人心,而是每個人都存在非完人的缺口,沒有人自呱呱墜地,就才能、資源均質,同站在齊一起跑線。

人先天的不足,需要靠後天的求索來補足。

《呼喚奇蹟的光》的故事背景處於第二次世界大戰的開戰,德國自火速攻克波蘭華沙之後,就以嚇傻歐洲群國的速度揮兵南下。從老舊收音機裡,聽到自家飛機在轟炸巴黎時,韋納與佳妲非常憂心,對他們而言,法國不是敵人,而是知識的啟蒙地,一處令人神往的香格里拉,心裡的童話國度即將被消滅。這是戰爭時代裡小人物的悲劇,他們不明白政治上的國境區分,他們只懂得美麗的事物在他們眼前分崩離析是一種得一再習慣的創傷。

法國的海濱小鎮聖馬洛城是如此,德國的山城小鎮德勒斯登亦復如此(註2)。戰爭一啟動,如詩如畫的小城彈指成粉塵;人們之間,你與我,口音不同,就決定了拳腳相向的可能性。

戰爭文本不勝枚舉,為什麼《呼喚奇蹟的光》仍然深深吸引西方眾多讀者目光?再回到討論作者安東尼・杜爾的說故事方式上,小說的主要故事,集中在二條時間線進行,一條是法國聖馬洛圍城之年 1944 年,一條是 1944 年之前;各自敘述女孩與男孩的生命進程,女孩在戰時險境中求生,男孩的才能受軍隊重用。特別是圍城之年的故事進展頁頁令人緊張,無法停止翻頁,劇情扣著瑪麗蘿兒因手持寶物,在已是馬蜂窩的聖馬洛城裡,瀕臨被德國士官長的追殺,求救無門,對敵人的位置僅靠觸覺及腦袋的記憶猜測,讀者與瑪麗蘿兒都不知道翻開書頁的下一秒,德國士官長是不是就在她的面前。

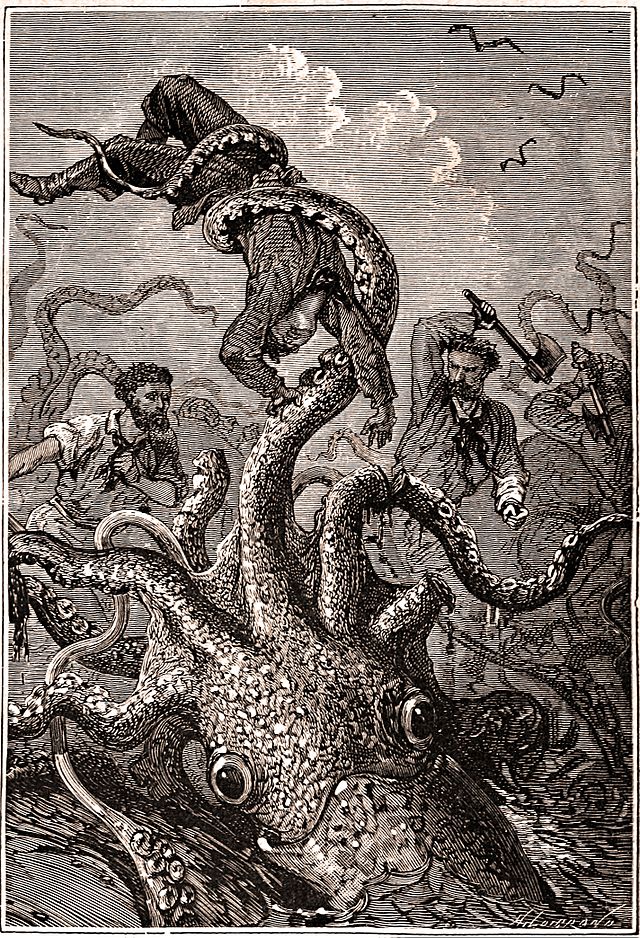

是以《呼喚奇蹟的光》不僅有好看的小說的高潮跌起魅力,還召喚回老時代的冒險者之心。瑪麗蘿兒的生命之書《海底兩萬里》,十九世紀法國的科幻文學之父凡爾納所著,他塑造的人物帶著讀者爬上高山,往深海裡直鑽。此故事給予瑪麗蘿兒在險境中,堅忍不拔之意志來源;這也是現代讀者所失去的連結,與發掘世界、向新事物前進的冒險之心所欠缺的連結。

這同時也是瑪麗蘿兒與韋納・芬尼給現代讀者最大禮物,以他們虛構人物的有限生命,感動每一雙被五百頁的《呼喚奇蹟的光》緊緊攫住的雙眼,讀者們讀著瑪麗羅兒為各式海洋生物知識著迷、讀著韋納芬尼為各式光與電波的知識狂熱,二名稚子對世界之愛的熱度從紙頁,透過肉眼不可見的光,傳到每一位喜愛瑪麗蘿兒與韋納・芬尼的讀者心底。

「韋納心想,時光是一掬捧在手心,閃閃發亮的清水;你應該竭盡所能地護衛它、為它奮戰。」

生命之初始於光,光因時長或短,使物轉化。

當我們遇見任何一道光,無論可視與否,或可表達與否,更可能是感受極度短暫,盡可能以自己的能力去理解它、詮釋它,為自己捕捉它,光就能轉化我們的有限的生命。

又書本也是歷經樹木、紙漿、數位革命、時代淘選所留下的產物,只是書本的光無法自身亮起,需要有慧眼的讀者的關注。《呼喚奇蹟的光》能否成為一道為本文讀者所亮起的光源,這是大家去親自閱讀瑪麗蘿兒與韋納・芬尼的生命故事的後話了。

(本文作者為台中純小說精讀會負責人)

註1:時報文學線總編輯在臉書提及:為什麼叫「All the Light We Cannot See」呢?《呼喚奇蹟的光》中文書名是一個心靈安慰。因為我們大多不相信奇蹟或者寫出來的光輝人性。我只能說沒有完美的中文書名能貼近原文書名,也無法形容這本書帶給我的緣份和奇遇。《呼喚奇蹟的光》是一本小說,描寫二次大戰期間一對孩子面對未知世界努力活著的故事。生命的意義往往在生命結束時才能明白。這本小說對我而言寫的就是──無知、無常、無明。孩子都是從探知開始,而覺「明」就是那道奇蹟的光。原來我們一直都在光之中。

註2:此處提到的德國小城德勒斯登,來自美國小說家馮內果的《第五號屠宰場》所描述的滅城哀歌,美國於二戰末期投下燒夷彈,將非戰爭圈的德國小城燒成月球表面;小說家馮內果當時恰巧於德國戰場,他有幸逃過燒城之劫,劫後回國,成為小說家之後,以小說傳述此事,並嘲諷人類的殘酷。