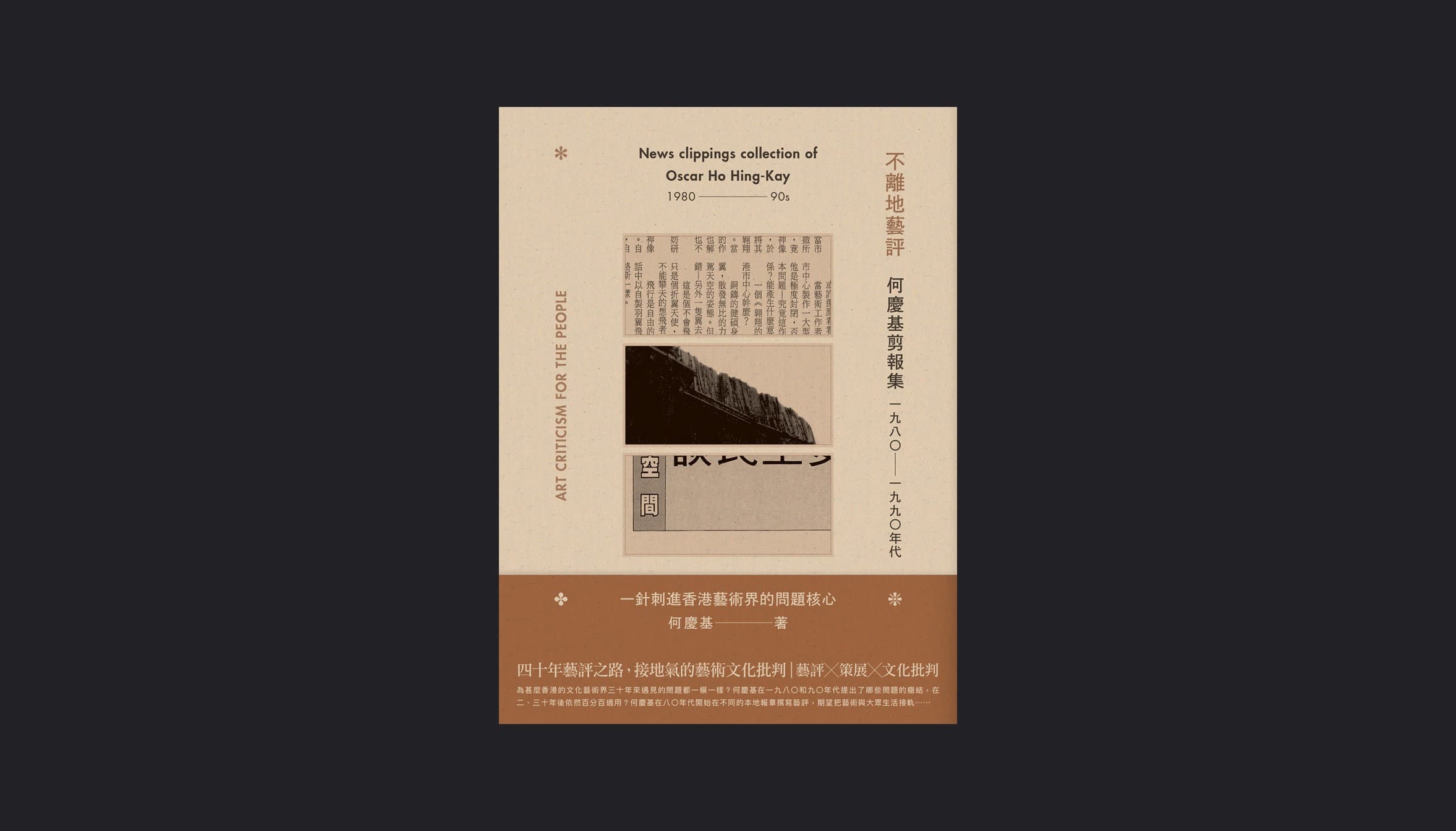

何慶基著,《不離地藝評》,手民出版社,2020

1984 年從美國回港後,深感本地藝評發展緩滯,除「鱔稿」外,藝評文章大都虛無飄渺,充斥「靈氣迫人、雍容幽雅」那類不着邊際的詞彙。藝評人大都對現代當代藝術缺乏深入認識,更談不上有任何觀看、分析方法。當時想寫藝評,是希望帶出點較嚴謹的評論,同時也藉寫文章的壓力來鞭策自己不斷思考學習,因為文章出街後,估不到會有甚麼高人閱讀,稍有差池隨時成為公眾笑柄。於是膽粗粗致電《信報.文化版》編輯陳耀紅,怎知她馬上答應這陌生人的要求,就是這樣開始了三十多年的藝評工作。

起初寫藝評是用原名的,在香港藝術中心上任了算是要職後,因自己常對各方有所批評,不想混淆個人與藝術中心員工的身份,於是選擇了個通俗而很難令人聯想到文化藝術的筆名「甘甘」。我從沒隱瞞甘甘就是自己,只是想把身份分開。離開藝術中心後,便用回原名,始終相信走得出來批評,就要對自己行文負責。

寄居外地多年,起初對自己的文字能力沒信心,幾篇文章都要找朋友先看始交稿。文化評論最基本要求,就是要寫得一手好文字。當時為自己訂下守則:文字必須清晰簡單,不自我陶醉更不容賣弄,對藝評那扮高深的刻意艱澀更是反感。香港藝評至今仍發展遲緩,其一原因是寫作能力每況愈下。當然,文字始終是表述的第一層,文章帶出的觀點和議題才是核心。

我寫文章是先讓意念一瀉無遺地走出來,通常腦袋已有一定的思維架構。第一輪文章完成後,會靜一段時間後再反思、理順論點和邏輯;跟着的一輪,就是進一步修理文字,刪除不必要的累贅字句。如有足夠時間,會把文章旁放一兩天後再讀,看看是否仍然相信論點或是要再作調節。這是有充足時間的理想寫作程序,可惜早年的寫作,無論文字功力還是思維結構組合,仍有不少粗糙錯亂的地方,特別是那些英式中文,現在重看倒有點尷尬。

我的評論建基於藝術史訓練,讀書時藝術史教授屬主流傳統,以作者和流派為主要脈絡,重視風格、技巧的分析和比較。藝術史對視覺形象分析的倚重,對藝評裨益不少。看視覺藝術的首先就是觀看視覺形態,沒有精準分析藝術品形態的能力,即使有大堆理論也是徒然。後來大學來了對年輕教授,帶來當時滾熱辣的新藝術史學派。這左翼色彩濃厚,以批判態度,廣闊地從權力架構、階級操控及社會矛盾等角度來看藝術的更深層意義。新藝術史學派令我神迷,但與那重視考證和形式分析的訓練並不矛盾,反而是互相配合。

在面對藝術品時,首先是分析作品展示的形式、技巧,作者意識或下意識地希望表達的信息;然後是作品展現更深層面、引伸面更闊的文化、社會和政治意義。八〇年代香港鮮見這類型藝評,當時努力向香港讀者指出觀看藝術另外的一些層面,藝評即使由個別藝術品作起點,仍可引伸至對整個社會、制度的批判。但這政治性較濃的觀看方法,也有忽略了藝術品本身內在價值的危險,例如只看到馬蒂斯作品的中產階級情趣,因而忽略他利用色彩把玩空間的奇妙能力,會是個巨大失誤。

如果藝評是個批判、反思的過程,那麼藝評首先批評的是藝評人本身。藝評人容易自視為神明,為人間分優劣黑白,因此必須擺脫自我飄飄然而謙卑下來,行文時必須不斷反思,明白到所謂「優劣」深受個人背景和社會客觀情況所左右。愈來愈覺得,藝術是好是壞意義不大,焦點應是它對個人,以至整個社會、年代的意義。

本書收集了上世紀八〇年代中到九八年的作品,那是個充斥着惶恐擔憂、也是個自我強化、確認本土身份的年代。在這氛圍下,本地文化界出現空前活躍繽紛景況,藝評界亦異常熱鬧。我的文章反映出我對那個年代的反思,當中一些議題如本土文化身份,至今仍是重要議題。文章是面對一個時代時思維上的反映,而這思維也同時從我策劃的展覽中展現出來,兩者自然地互相照應。希望這些文章能反映出一些當時的面貌,也能引伸至呼應當前的狀態,提醒我們無論環境多邪惡暴戾,每個人仍有其位置,堅持為香港做些有意義的事。

我要多謝 Burger Collection, Hong Kong 贊助《藝術書寫在香港(1980–1990 年代)第一階段──以何慶基為例》研究計劃,及香港中文大學文化及宗教研究系文化研究中心的支持。當然還有用心用力的研究編輯團隊成員,包括梁寶山、丁穎茵、梁展峰和張翠瑜等,因為他們多年的研究和跟進,這書才得以成功出版。最後還要多謝我的家人,多年來給我的支持,讓我能專心寫作、策展、教書,以及從事各種撩是鬥非的活動。

(本文作者為前任香港中文大學文化及宗教研究系副教授、文化管理碩士課程主任)

所謂「不離地」,就是立足本土,其心思關懷盡在香港。當時的香港尚缺乏藝術策展意識,何慶基就其時的藝術政策提出意見,把策展的當代意義帶進其中。他的文章提出許多當時文化、藝術界的問題,至今仍然適用。《不離地藝評》是反思藝術與香港政治、社會及文化關係的重要讀物。