我們正處於全球化的歷史高峰。週期性金融崩潰、貧富差距極端化、氣候變遷、資源逐漸枯竭、大規模遷徙流亡、族群衝突......等危機,也以史無前例的規模衝擊著人們的認知。危機所引發的反應,讓近年來全球政治氣氛丕變──就在「歷史終結」的三十年後,歷史的鐘擺再度傾向支持威權人格、劃清族群界線、乃至於拉起貿易壁壘。

人們對自由民主、資本主義、科技進步的樂觀一夕之間變色,「生存競爭」這個赤裸原始的課題則又逐漸浮上檯面。人類可能因此走向下一場大戰與屠殺,這個想像已不再只能是虛構情節了。不少時事觀察者都察覺到某種既視感:當前的處境,彷彿就是二戰前夕的翻版。近年來快速席捲歐美民主國家的右翼民粹勢力,更讓人聯想到當年歐洲各國的法西斯主義和德國的納粹。

但是在憂心的同時,人們也不免自問:這樣的類比是恰當的嗎?

相較於八十年前,現今的國家作為一部治理機器,效能已大幅縮減,並普遍將更多的權力讓渡給企業財團、遊說團體、公民組織、甚至網路社群。過去一套一套的政治意識型態,對於現今群眾而言,也失去了吸引力;事實上,當前風行的右翼民粹,與當年的法西斯和納粹之間的關鍵差異就在於,前者避免了一切極端化的大型政治計畫,始終都訴諸鬆散的、甚至前後不一致的直覺判斷。

有鑑於此,當我們把二戰具體地關連到當前脈絡時,它往往又顯得過於不現實,以致於讓我們困惑:對二戰前夕的既視感,是否只是戰後「反省文化」的過敏反應?

追根究柢,這個困惑源自人們長久以來對二戰大屠殺的刻板印象:納粹德國透過精密的計畫,對領地進行全面控制,對外侵略的同時也對內屠殺。因此人們便以為,形成大屠殺機制的關鍵因素是:一個高效能的國家威權,宣傳極端的種族偏見,並運用極致冷酷的科學理性來進行種族清洗──在今天,這些因素似乎不太可能重現。

《黑土》一書正是為了打破上述迷思、並將二戰關連回當前時局所作。透過嚴謹的史料鋪展,作者精確地描繪出這場大屠殺令人訝異的複雜原貌,逐一顛覆各種刻板印象。

這一連串打破迷思的過程,從一個最基本的問題開始切入:納粹是什麼?

日常生活中有一種常見的市儈政治態度:競爭就是世界的現實,是非對錯都是相對的,只有贏家才是正義;一切號稱普世性的政治和道德概念,都是眾魯蛇們假惺惺地用來合理化競爭劣勢、並試圖將贏家拉下台的藉口。若將此態度推至極端,形成體系,它就是希特勒的思想、納粹的核心性格。

希特勒相信,人類種族無止盡的弱肉強食,正是自然的現實。各種世界觀與政治概念,不過是服務於種族鬥爭的工具。世界理當優勝劣敗,但自從猶太人出現後,他們引入善惡的道德知識,並且鼓吹和平、互惠、共存的政治理念,讓強者的種族失去鬥爭意識,而受制於作為弱者的猶太人。據此,希特勒認為猶太人不屬於自然,他們並非僅是低劣的種族,而是連「種族」都不是、連「人」都不是──他們是反自然的「瘟疫」、人類種族生態的災難。

一戰後德國的經濟蕭條被希特勒直接等同生物學上的種族生存危機,它是由於德意志人「感染」了「猶太瘟疫」所致。德意志種族唯一的生路就是藉由消滅猶太人,破除世上一切政治秩序、摧毀惺惺作態的布爾喬亞政治文化,恢復叢林般的自然秩序,讓強者稱霸、弱者餓死。

這種思想不同於捍衛國家至上的法西斯主義、也絕不只是當時歐洲普遍可見的反猶主義。它的原貌是個反國家的、暴力主宰的無政府主義。隨後為了獲取群眾支持,才包裝成貌似法西斯的國家社會主義。

本書打破的首要迷思,就是將納粹完全等同於國家威權的擁護者和單純的種族歧視者。納粹本質上既不同於後兩者,其所引發的大屠殺也並非「國家威權」和「種族歧視」這兩個因素所足以解釋的。

接著,作者以嚴謹而豐富的史料鋪展,論述讓大屠殺逐步成形的曲折機制。

出於無政府的暴力性質,納粹政權依循的行動原則是即興而非邏輯。儘管他們始終都不乏仇猶宣傳的靈感,但最初並無具體處置猶太人的通盤計畫。納粹所執掌的政府體制,亦在相當程度上限制了他們所欲施展的暴力。

使得大屠殺具體成形的開端,因而不在德國本土境內。屠殺機制正式啟動的時間地點,是納粹摧毀鄰國,在領土之外造成一連串無政府的法外狀態。國家主權與公民身份的崩潰,牽動了各地族群間的新仇舊恨與生存競爭的本能。在卸責、保命、侵佔財產、宣示效忠等誘惑下,各方族群加入共犯、甚至轉而主動利用納粹的意識型態,讓猶太人成為替罪羔羊。納粹便在過程中逐步認識仇恨與恐懼的政治資源,學習各地處置猶太人的方式,並將這些經驗輸回德國本土。

納粹意欲摧毀「世界猶太人之陰謀」的瘋狂執念,因而順理成章地結合了對外毀國滅種的行動。在境外無政府狀態的開放實驗場,藉助各族群的協力與反匱,納粹憑著恐怖瘋狂的即興創造力,從羞辱、隔離、驅逐遣送、一路發展成工業化屠殺猶太人的手段。最後,即使是缺乏訓練、不抱持強烈意識型態的常人,也可以沉默地執行殺戮。「沙丁魚法」和毒氣,即是在烏克蘭以及其他東歐的「實驗場」所發展出來的殺戮技術。

當德軍東線戰局被蘇聯逆轉時,納粹那套自我證成的幻想達到了病態的極端:德軍的失敗正是猶太人陰謀所致──為了最終勝利,必須更有效地屠殺猶太人。此刻,尤其在東歐各地,大批失去公民身份的猶太人作為赤裸裸的生命,被各族群當作貨品以交換政治和經濟利益,乃至於被用來殺戮,作為替納粹德國召喚最終勝利的獻祭品。

至此,作者透過對各國政治實情與殺戮過程的仔細研究,證明了:唯有在缺乏官僚體系的法外地帶,德國官僚體系才能殺害猶太人。這還需要共犯參與,參與者來自幾乎所有歐洲族群,也包括蘇聯公民──甚至還包括一部分的猶太人。

這場各族群彼此交織難解的共業,在戰後急需和解的氣氛下被刻意遺忘。取而代之的是一個以奧許維茲集中營為象徵的殺戮圖像,以及以柏林為中心的反省文化。單一象徵簡化了集中營之外、遍地屍坑之間「更大的惡」;單一中心則覆蓋了維也納、華沙、基輔、維爾紐斯、布達佩斯、布加勒斯特......等地共同通往殺戮的政治紋理。

二戰與其說是一連串大小戰役的加總,毋寧是一段讓極端狀態日常化的駭人歷史。「人唯有在人的條件下才得以為人。」這是本書引述一位從蘇聯勞改營倖存之波蘭作家的話,也很適合用來表達本書的主要論題:當人的條件──國家體制、公民身份、習俗共識──不復存在時,人不需要是個瘋狂的極端份子、也不需要任何精密計畫的驅動,只要憑著庸常的理智來行動,就可以輕易指認替罪羔羊,容忍、協力、乃至於親身執行殺戮。一九九四年的盧安達、二〇〇三年美軍入侵後的伊拉克,類似的情節都殷鑒不遠。

那麼,當前時局距離下一場可能的殺戮災難還有多遠呢?

在心態上,人類社會在遭遇全球化及一連串災變危機時,始終都不乏政治市儈。他們在強調競爭之現實的同時,傾向將這個現實給自然法則化;對國家機制、民主政治文化、普世的政治原則(例如人權)也抱持輕視和敵意。此外,當前歐美社會中無論是左派與右派,比起秩序的毀滅,他們更害怕秩序本身。對秩序結構的無知,甚至將「國家」與「自由」彼此對立,認定摧毀一個威權國家就能帶來自由與正義,此誤判只會讓衝突和殺戮更容易發生。

在客觀局勢上,作者則認為,由於糧食、飲水與資源危機日益趨緊,中國、俄羅斯、非洲、中東,都有可能讓合理化現實競爭或塑造「全球公敵」的趨勢失去控制。例如俄羅斯塑造的「歐美同性戀遊說團」、穆斯林國家塑造的「猶太人」與「西方人」。此一趨勢以已重新輸回歐洲──就在本文寫作的當下,反猶聲浪在歐洲各國死灰復燃,成為新聞嚴重關切的話題。

人們始終都在追問自身與屠殺的距離,這或許就是本書所要打破的最終迷思。因為事實是:人類從來都不因為一場屠殺成為過去歷史被悼念,就真的離開了孕育極端狀態的土壤。

處於危機時刻,面對極端簡化的誘人政治方案,作者提醒我們,政治思考的要點始終都應該是致力保存各種多重的、不能彼此化約的要素。本書是這項建議的具體實現,其內容所呈現的正是多重聚焦的結構。當讀者翻開本書,便既能以嶄新的角度觀看歷史,同時又能藉助細膩的架構來思考當前的政治。

最後,在讀者正式進入閱讀之前,我想做個小小的補充:本書〈序曲〉中,作者以維也納一九三八年發生的那場「清洗派對」作為全書的開頭。它是德國納粹透過境外實驗場,學習如何對待猶太人的第一個教材。奧地利國家圖書館收藏的照片檔案中,有一張捕捉了當時的場景:維也納第二區(Leopoldstadt)某條街上,眾人圍觀被強迫蹲著洗地的三位猶太男士。圍觀群眾一派輕鬆,有人開心地對著鏡頭行納粹禮,而站在最前排的則是一群面帶微笑、專注觀看的孩童──其中一位還在挖鼻孔。

如此庸常而荒謬的景象不是已逝的歷史,它始終都是人類最為熟悉的現前。

本文作者為udn《轉角國際》專欄作者

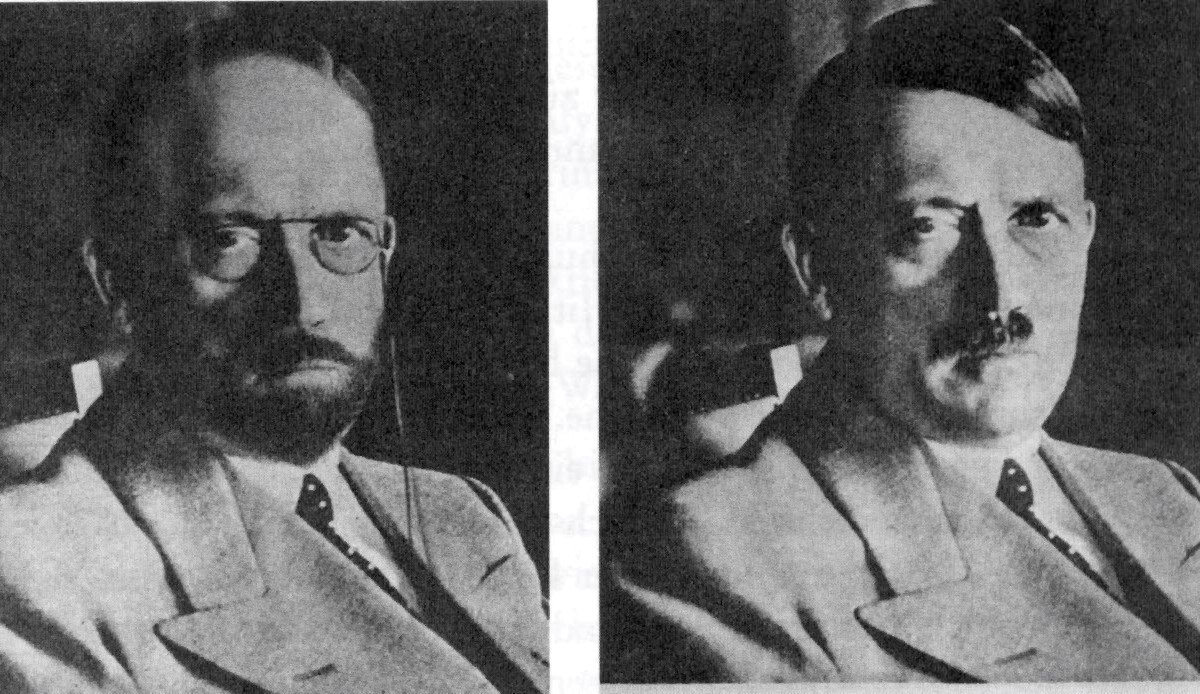

提摩希・史奈德打破諸多迷思,嘗試對當前國際時局發展如何與二戰發生關聯,提出新的見解,二十一世紀初的現在已愈發近似二十世紀初,儘管人類不太願意承認,但此時此刻越來越像希特勒的世界。要拯救世界、拯救人類,我們必須正視大屠殺,並從歷史警訊中學習。