2014 年辛德勇在《清華大學學報》發表〈漢武帝晚年政治取向與司馬光的重構〉一文,2015 年在此基礎之上修訂增補出版《製造漢武帝》一書,不僅秦漢史圈內人盡皆知,更引發海內外中國史學者高度關注,[1]這在高度分工的當代史學界裡堪稱異數。在此論戰熱潮之下,辛德勇及其批評者的學術爭議已毋須多費筆墨介紹,本文只想針對其中歷史事實與歷史書寫之間的曲折關係略加探討。因為即使辛德勇用了一本書仔細探討司馬光如何製造漢武帝,胡文輝則把戰火延燒到辛德勇如何製造司馬光,[2]這一歷史書寫的研究思路仍未走到終點,除非我們把矛頭指向──製造辛德勇。

面對學者一波接著一波的商榷及讀者的殷切企盼,辛德勇不得不在出書之後,進一步說明其寫作目的與史學理念。他在〈為什麼要寫《製造漢武帝》〉一文中指出他「並不是為寫史事構建問題而切入司馬光對漢武帝的構建」。[3]換言之,對辛德勇來說,「製造漢武帝」充其量只是一種方法、一個階段性研究,並非他的終極目標。他花五年多的時間做「製造漢武帝」的研究,終極目標其實是想證實黃永年先生曾經教給他的一個中國古代史料學基本常識:「《通鑑》之秦漢及其以前部分,絕不能用作一般意義的史料;了解相關史事,更不宜先於《史記》、《漢書》而閱讀《通鑑》。」(引自《製造漢武帝》頁 1-2,下引不贅述書名。)誇張地說,若將《製造漢武帝》一書視為黃永年此說的注腳、導讀,相信辛德勇也不會反對。

問題在於,辛德勇為何會花五年多的時間去做研究,企圖證實一個看似無懈可擊的史料學常識?這與他著作等身、新見疊出的研究風格似乎大相徑庭。箇中緣由必須從他所處的學術環境去理解。

就所在學術圈而言,辛德勇注意到當前中國歷史學界某些研究並不遵循黃永年所說的史料學常識,如「田餘慶先生〈論輪臺詔〉這篇文章,主要是依據《資治通鑑》的記載立論。這種做法,與黃永年先生上述看法直接抵觸,而在中國歷史學界很大範圍之內卻具有強烈影響。」(頁 2)然而在田餘慶之前的中國史學名著如呂思勉的《秦漢史》、錢穆的《國史大綱》,海外的漢學名家與名著如宫崎市定、日比野丈夫、西嶋定生、《劍橋中國史》,探討漢武帝時皆與田餘慶的說法有別。[4]辛德勇身處當代中國歷史學界,卻對田餘慶的主流說法感到疑惑,自然願意撰寫《製造漢武帝》一書與田餘慶商榷。若辛德勇其生也早、或身在海外,恐怕就沒有耗費大量精力與時間與田餘慶商榷的動力。

就所處學術單位而言,辛德勇指出他「撰寫這篇論文,緣於在北京大學給研究生講授目錄學課程。」(頁 1)希望「透過這一研究,就可以很負責任地告訴學生,至少就《通鑑》的西漢部分而言,是不具備一般意義上的史料價值的。」(頁 2)此說看似平淡無奇,放在全球任何一間歷史系都不令人意外。但考慮到北大中古史研究傳統與《資治通鑑》一書的至深關係,就讓我們不得不感到興味。

北京大學歷史系存在一個源遠流長的《資治通鑑》讀書會,據說上承民初陳寅恪帶學生讀《通鑑》的傳統。至少從周一良、田餘慶、祝總斌、王永興、張廣達、鄧廣銘這一代學人,就開始各自帶著自己的研究生,在書房中研讀《通鑑》。他們培養出來的當代中古史名家如閻步克、陳蘇鎮、羅新、胡寶國、陳爽等人無一不是如此。直到今天,陳蘇鎮與羅新仍輪流主持《通鑑》讀書會,引領北大歷史系欲研究中古史的研究生,共同進入學術的殿堂。[5]

而從田餘慶撰寫〈論輪臺詔〉、祝總斌撰寫〈西漢宰相制度變化的原因〉等秦漢史的論文開始,到閻步克出版《從爵本位到官本位》、陳蘇鎮出版《《春秋》與「漢道」:兩漢政治與政治文化研究》等秦漢史專著,再到近年陳侃理逐漸以秦漢史為研究重心,北大中古史似乎存在一個「立足魏晉,放眼秦漢」的研究趨勢。這一研究趨勢的形成不能不說與《通鑑》讀書會的學術傳統有一定關係,畢竟《資治通鑑》通貫秦漢晉唐的歷史書寫,適足打破斷代史的侷限,有助於養成學者的通史視野。

「立足魏晉,放眼秦漢」的研究取徑,固然與一般秦漢史學者有別,為秦漢史研究帶來了新鮮的活力與洞見。但回溯前朝的「後見之明」未必全無弊端,受《通鑑》影響的秦漢史研究,理論上也有別於受《史記》、《漢書》影響的秦漢史研究,研究者應有所自覺。辛德勇授課時面對北大歷史系這些浸淫於《通鑑》讀書會傳統的中古史研究生,自然深感有必要將黃永年所說的史料學常識推介給學生瞭解。為了在北大中古史學術圈推廣黃永年的觀點,辛德勇自然也有必要在一定程度上挑戰田餘慶的學說,方能證明黃永年所說的史料學常識的有效性,這正是辛德勇撰寫《製造漢武帝》一書的用心所在,也是本文取名為「製造辛德勇」的理由。

辛德勇是否成功了呢?在〈為什麼要寫《製造漢武帝》〉一文裡,辛德勇指出關於全書、也就是司馬光構建漢武帝的系列問題是「一個簡單得不能再簡單了的史料比勘」。[6]然而這麼「一個簡單得不能再簡單了的史料比勘」,辛德勇也承認不一定能得到學界認同。例如他全書前四章指出司馬光對漢武帝晚年政治形象的塑造,史源來自於不足憑信的《漢武故事》,此說「對另外一些人來說,卻會有不同的想法」;除了司馬光製造漢武帝,他在第五章還主張《漢武故事》的作者王儉同樣構建了戾太子的形象,但「我的推測是否能夠取信於所有讀者,那是另一個問題,或者也可以說是信不信由你的事情」;梳理完司馬光與《漢武故事》的「製造」,第六章他追溯到最早的西漢時期,嘗試探索漢武帝與戾太子故事的原型來源,而「這一點也不是用實證的方法所能夠獲取讀者認可的,信與不信,還是由你」(頁 3-5)。

辛德勇的回應令讀者不禁困惑:如果這些問題都是「簡單得不能再簡單了的史料比勘」,為何有「不同的想法」、「信不信由你」、無法實證等情況發生?如果這些問題確實無法實證,因此導致「不同的想法」合理存在,甚至出現「信不信由你」的無奈局面。[7]那麼「簡單得不能再簡單了的史料比勘」便只是表象,[8]《製造漢武帝》一書探討的問題實為「困難得不能再困難了的歷史構建」,故辛德勇需要花上五年多的時間去研究「製造漢武帝」的歷史事實與歷史書寫之間的曲折關係。

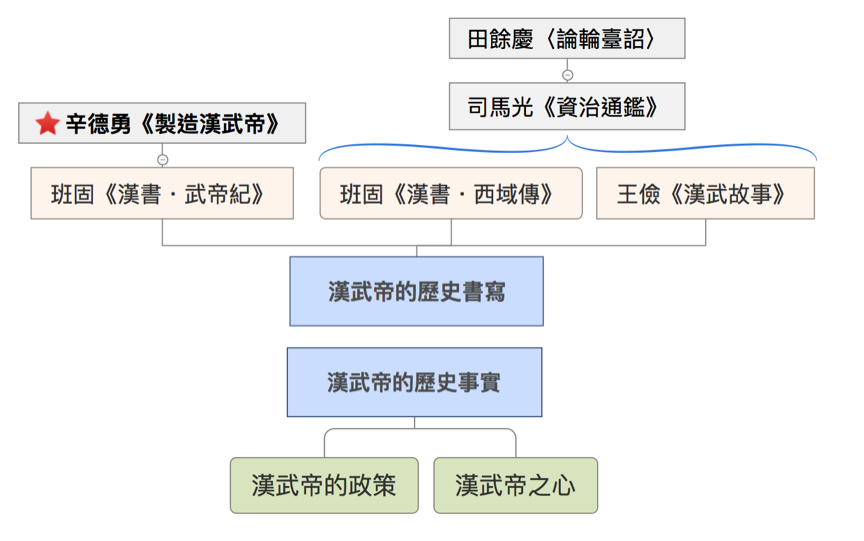

「製造漢武帝」涉及的重要概念關係可製表如下:

關於《資治通鑑》裡漢武帝晚年對方士求仙及征伐四夷感到後悔的記載,辛德勇考證其出處分別來自《漢武故事》與《漢書・西域傳》的輪臺詔書。《漢武故事》成書既晚,又是小說家言,不可信據;《漢書・西域傳》雖為班固所作,可以信從。但考慮到班固撰述《漢書・武帝紀》時未載輪臺詔書,辛德勇認為漢武帝晚年罪己悔過的範圍,應僅限於李廣利伐匈奴一事。今人論漢武帝晚年政治,應以《漢書・武帝紀》為準,其內容根本看不出漢武帝晚年政治的重大轉向。因此司馬光《資治通鑑》敘述漢武帝晚年形象時,偏離了一般的史料運用原則,顯然有獨特用心。在辛德勇看來,司馬光是為了現實政治目的,輕信不可靠的史料,藉此塑造漢武帝晚年追悔的明君形象。北大名家田餘慶〈論輪臺詔〉一文受到《資治通鑑》的影響,主張漢武帝晚年政治走向「守文」,其論述亦有偏差。

上文簡要描述了辛德勇對《漢書・武帝紀》、《漢書・西域傳》、《漢武故事》與《資治通鑑》諸種歷史書寫的評析。辛說雖言之成理,卻在學界引起不小的反彈聲浪。其原因不能僅僅歸結於田餘慶之說在整個大陸史學界的影響力,更應考慮兩點:第一,歷史書寫的研究很容易發展成作者心思的推求,而個別古人的心靈世界在一定程度上屬於可以言說、不可論證的「心知其意」範疇,這樣的研究自然不是「簡單得不能再簡單了的史料比勘」,也就難以避免「信不信由你」的窘境。[9]第二,辛德勇認為他「只是解析司馬光構建史事的一個典型事例而已」。然而單一個案可能適用於不同的解釋,在史料寡少的情況下,很難排除其他解釋,使漢武帝晚年形象這一個案僅適用於一種解釋。即便針對個案的解釋得以成立,也很難評估該解釋是否能擴大成為整體的解釋。

以「製造漢武帝」的關鍵問題為例:《漢書・武帝紀》與〈西域傳〉有無輪臺詔書的原因,固然可能如辛德勇所理解;但也可能是單純的「互文見意」,輪臺詔書不見於〈武帝紀〉,不一定等於它不具備整體國策的意義;再考慮到班固在〈武帝紀〉論贊裡委婉陳詞,卻在〈昭帝紀〉論贊直率批評武帝「海內虛耗,戶口減半」,班固不將武帝追悔的輪臺詔書寫在〈武帝紀〉,而寫在〈西域傳〉裡,顯然亦可理解成為尊者諱的史筆,田餘慶正主此說;[10]李開元更認為〈武帝紀〉與〈西域傳〉的差異,反映班固的《漢書》「無力也不能將這一段歷史清理出合理的脈絡來」,[11]也是一種可能的解釋。

《漢書》的歷史書寫既然有這麼多可能的解釋存在,探討「製造漢武帝」的同時,就不能不將「製造班固」一併納入視野。但辛德勇卻沒有在《製造漢武帝》一書裡著重探討班固《漢書》的歷史書寫問題,為什麼呢?這就回到本文一開始指出的問題──製造辛德勇。對辛德勇來說,他撰寫《製造漢武帝》的目的是論證「至少就《通鑑》的西漢部分而言,是不具備一般意義的史料價值的。」「了解相關史事,更不宜先於《史記》、《漢書》而閱讀《通鑑》。」(頁 2)為此目的,《製造漢武帝》一書在一定程度上不得不揚《漢書》而抑《通鑑》,也就難以將《漢書》與《通鑑》置於同一個平臺、用同樣嚴格的史料批判精神去檢討。

《漢書》是研究西漢史的基礎史料,這確實是顛撲不破的史料學常識。但《漢書》的歷史書寫既然有這麼多可能的解釋存在,西漢史研究便非「常識」可以完全規範。面對變化萬千的歷史書寫,史家不能被「常識」拘泥,必須努力「別出心裁」地對各種史料加以取捨,方可能不人云亦云,提出自己的新見。故在史料學常識的基礎之上,我們有時不得不承認:較晚出的《漢武故事》縱為小說家言,也不一定完全「不宜當做紀事的史料來使用」(頁 61)。被辛德勇譏為「華夏第一情色讀物」(頁 100)的《趙飛燕外傳》,若考慮到漢代王侯隨葬的銅祖[12]與房中書,[13]畫象磚中的野合圖,[14]其是否有史料價值也不宜僅據其「淫陋」而加以否決。而田餘慶、司馬光的不循常規,究竟是李開元所說的「善於捕捉史實間微妙關係的獨特眼光」、「高人一籌的史識」,[15]還是如辛德勇所說,「不惜曲意橫行,不惜改變歷史的本來面目,同樣堪稱自我作古」(頁 128),亦難有定論。關鍵問題並不在於「常識」的瞭解與否,而是辛德勇所言「關鍵要看誰講的話更有理據。」(頁 17)

之所以如此,是因為歷史書寫以歷史事實的存在為基礎,千變萬化的歷史事實導致歷史書寫亦難有一定的準則。異人異時異地,歷史書寫便可能有所改變。因此要想了解「製造漢武帝」的歷史書寫,我們不得不進一步探索「製造漢武帝」的歷史事實。

涉及「製造漢武帝」的歷史事實又可析分為「漢武帝的政策」與「漢武帝之心」兩種。既然上文說明了班固、司馬光等歷史書寫者的心思不易把握,那麼身為歷史事實的主角漢武帝的心思也同樣難以掌握,甚至更難,因為他的心思隱藏於歷史書寫者的心思之後。在午夜夢迴之際,漢武帝究竟是追悔於他的全盤政策?還是只對李廣利伐匈奴一事感到後悔?見仁見智。考慮到人心的複雜與善變,答案也可能是以上皆是──隨著不同時候的漢武帝心思而定。

讓我們讀一段田餘慶對漢武帝之心的描述:漢武帝「對開邊之事心裡無數,不知道該在什麼地方適可而止」,「師心自用,僥倖求逞,使自己走向相反方向,因而延誤了政策轉變的時間。只是到了最後時刻,他才下決心頒布輪臺『哀痛之詔』,力圖挽回將頹的局勢。」[16]儘管我們不宜將美與善當作判定歷史事實真偽的標準,但田餘慶製造的漢武帝之心似比辛德勇製造的漢武帝之心更加活潑生動。循此而論,田餘慶製造的司馬光之心也比辛德勇製造的司馬光之心更具備「歷史的深度」。[17]田餘慶何以能夠如此?胡文輝認為「跟田先生所身歷的政治經驗和時代氛圍有關」。[18]此說誠是,但這也代表田餘慶的「經驗之談」雖然不是不可驗證的假說,卻不一定能夠得到缺乏相同經驗的讀者認同。這種「神會古人」的歷史研究固然值得品味再三,但也容易流於「信不信由你」、「菩薩證菩薩」的孤芳自賞,也就難以避免辛德勇所言「我另外見到一些人,在文章中曲折而明確地表述出我不具備資質與田餘慶先生討論問題。」[19]此種「不足與言哉」的流弊。

漢武帝之心難覓、難證,歷史事實的研究理應致力於探討相對客觀、可供驗證的漢武帝政策。然而在「製造漢武帝」的論爭中,就連漢武帝晚年及過世之後政治上是否發生重大轉向都難有定論,其間原因值得探索。田餘慶將輪臺詔書、巫蠱之禍、鹽鐵會議等政治事件全部綁在一起,企圖從政策的角度論證漢武帝晚年及過世之後,政壇上存在兩條不同的政治路線,政治路線的背後則是兩個不同的政治集團。換言之,政治事件的發生,並非純憑政治人物的個人意志,更須考慮背後的政治結構的影響。田餘慶此說,自然亦「跟田先生所身歷的政治經驗和時代氛圍有關」。

辛德勇則認為通檢《漢書》及《鹽鐵論》等史料,其內容根本看不出在漢武帝晚年及過世後政治上發生重大轉向。其說得到楊勇、黃怡君等人的肯定。[20]但黃怡君也將漢帝國內部與外部政策區別開來,主張漢武帝與戾太子內部固然看不出政見歧異,若就「對外政策的轉折」而言,漢武帝晚年時期確實可能停止對外征伐、與民休息。[21]換言之,如果不上升到整體政治路線的高度,漢武帝晚年確實在某些政策上轉向「守文」,田餘慶的分析並非全盤落空。

「守文」既然不是全盤性的政策,某些政策自然可以不符合「守文」。例如《鹽鐵論》所見國家專賣等財政政策在昭帝時未有所更張,不一定適合用來反駁「守文」。即便是整體政策更趨於「守文」的元成時期,鹽鐵專賣亦未廢除。若以鹽鐵專賣為評判標準,整個西漢中後期都不趨於「守文」,都沒有政治上的重大轉向。這樣的結論顯然不利於理解西漢中晚期政治史。探討西漢中晚期政治史,有必要重新檢討「守文」的概念及其適用範圍究竟為何。而評估「守文」的標準有別,也是導致「製造漢武帝」論爭的主因之一。畢竟田餘慶自己認為昭宣時期的「霸王道雜之」就是武帝晚年趨向的「守文」。[22]若如此理解,武帝以霍光、桑弘羊等人為顧命大臣,正是要維持武帝晚年趨向的「守文」。武帝對顧命大臣的選擇,並不能證明當時政治上沒有重大轉向。

而田餘慶真正關注的政治集團與政治結構等深層歷史,實非政治事件、政治路線之有無可以直接證明。換言之,不管漢武帝晚年及過世之後政治上是否發生重大轉向,當時政壇都可能存在不同的政治集團,而政治結構也必然發揮其自身的作用。受限於史料,此課題幾乎不可能實證。辛德勇從實證的角度出發,致力於政治重大轉向之辯,固然在一定程度上糾正了田說,但未能在理論框架上提供另一套新的理解方式,遂導致田餘慶的政治史觀並未真正被駁倒。雖然,辛德勇似乎根本無意致力於此。

上文盡力呈現班固、司馬光、田餘慶、辛德勇等歷史學者前仆後繼地「製造漢武帝」,其間牽涉的歷史事實與歷史書寫情況高度複雜,因而創造了波瀾壯闊、延續兩千年之久的史學論戰。在這裡面,並無簡單的歷史圖象可以提供。

過去司馬光、田餘慶的學說在中國大陸學界大行其道,幾有定於一尊之勢,實不利於我們深入認識此時期歷史的真相。其實近年陳蘇鎮已經指出「《漢書・西域傳》誇大了武帝悔過的內容,誇大了輪臺詔的意義,也誇大了由此引起的歷史轉折的幅度。」[23]辛德勇撰寫《製造漢武帝》一書,實非孤軍奮戰。他嘗試對此時期的歷史事實與歷史書寫提出全面且周延的看法,自成一家之言,其精神值得效法,其成果值得品味。

也因為歷史事實與歷史書寫情況高度複雜,我們應該注意到司馬光、田餘慶等史家殫精竭慮地企圖還原歷史真相之時,必然會感受到《漢書》的歷史書寫不足以完全還原當時的歷史事實。在此困境下,他們注意到《漢武故事》等其他歷史書寫,努力壓榨其史料價值,嘗試更全面深入地還原當時的歷史事實。其結論雖未必皆是,但其用心仍值得充分肯定。而辛德勇撰寫《製造漢武帝》一書,同樣是根據他所信賴的歷史書寫,嘗試還原當時的歷史事實。就歷史學者的立場而言,雙方同樣是在努力探求歷史的真相,並無高下之分。

然而司馬光並非職業歷史學者,《資治通鑑》一書的書名清楚揭示其經世致用的政治意圖,史學與經世之間的張力確實值得吾輩留意。但辛德勇雖是職業歷史學者,他撰寫《製造漢武帝》一書時卻不只為了探求歷史的真相,還想要藉此證實黃永年所說的史料學常識,帶有教育北大歷史系學子的目的,也是某種程度的「經世致用」,其間的張力同樣值得留意。

歷史研究雖須以史料學常識為基礎,卻又不能被史料學常識所拘泥。史料學常識可以從歷史研究之中提煉,卻不應是歷史研究的目的。西方史家曾經指出:

確定一種記載優於另外一種的危險在於,它是為了把「歷史」澆鑄成一個單一的真實故事。這也是尋求一種「客觀的」或「科學的」歷史所遵循的邏輯──就其意欲實現的目標而言,它們都是不可能的。[24]

本此立場,我希望「製造漢武帝」的議題可以繼續討論下去,直至永遠。上述諸家之說看似紛紛擾擾、各說各話,實則引領讀者進一步思考歷史事實與歷史書寫的關係,思考歷史的真相應如何探求,深具學術意義。如果《漢書》、《漢武故事》、《資治通鑑》的史料價值被確定下來,如果班固、司馬光、田餘慶、辛德勇的是非對錯已成定論。不管是漢武帝的歷史,還是現代史家的論著,便只剩下記誦的價值,失去重新理解、重新構建的可能性,歷史學的意義也就蕩然無存。行文至此,本文似乎成為破而不立的騎牆之論。但只要能欣賞各種推陳出新的精彩史論,浸淫於知識的饗宴之中,「心無定見」又有什麼關係呢?

[1] 相關的商榷與書評可參考黃怡君的整理,〈是誰「製造」了漢武帝?〉,「故事」,2016.7.12,http://gushi.tw/是誰「製造」了漢武帝?/,又見於「澎湃新聞・私家歷史」,2016.9.23,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1532766。

[2] 見胡文輝,〈製造司馬光〉,上海東方報業,「澎湃新聞・私家歷史」,2016.3.4,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1442727。

[3] 見辛德勇,〈為什麼要寫《製造漢武帝》〉,上海東方報業,「澎湃新聞・私家歷史」,2016.9.24,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1366061。

[4] 于淑娟,〈辛德勇:從尚功到守文,司馬光如何構建漢武帝〉,上海東方報業,「澎湃新聞・私家歷史」,2016.5.8,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1325381。

[5] 2017年1月29日我在微信上向陳蘇鎮老師請教所知。2018年1月8日拙文轉載至「澎湃新聞・私家歷史」,承胡寶國老師在微信上賜知,周一良先生從未帶著他讀《通鑑》,而是讀二史、八書。看來北大中古史的教學傳統從未定於一尊,期待未來諸位師長的回憶文字能呈現出更加豐富且清楚的北大中古史教學面貌。

[6] 見辛德勇,〈為什麼要寫《製造漢武帝》〉,上海東方報業,「澎湃新聞・私家歷史」,2016.9.24,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1366061。

[7] 辛德勇先生回應拙文時指出:「我幾次談過的『信不信由你』這句話,絕不是游逸飛先生理解的那個意思,是什麼意思,有興趣的人自己慢慢琢磨好了,我沒法講得更明白。能明白的人,經我這麼一說,也許一下子就明白了。」見辛德勇,〈《書外話》裏講過的話——《製造漢武帝》的後話〉,「辛德勇自述」,2018.1.9,https://mp.weixin.qq.com/s/xeT4DF4sYM1BiY93z_lxNw。關於「信不信由你」,我的詮釋跟辛德勇先生的本意確實不完全相同。但我借用「信不信由你」一詞,想解釋的不只是辛德勇先生的本意,還想解釋圍繞《製造漢武帝》所引發的複雜爭議。就此角度而言,我對「信不信由你」的理解自有參考價值。

[8] 事實上即使是所謂「簡單得不能再簡單了的史料比勘」,史家也難免犯錯。辛德勇本人便誤信北宋人王益之的《西漢年紀》,以為「太子兵敗,南奔覆盎城門」十字出自《漢武故事》,沒有注意到《漢書・劉屈氂傳》正有此十字。韓樹峰、李浩已注意到此問題。見韓樹峰,〈論巫蠱之獄的性質──以衛太子行巫蠱及漢武帝更換繼嗣為中心〉,《社會科學戰線》2015年第9期(長春),頁78-89;李浩,〈「司馬光重構漢武帝晚年政治取向」說獻疑──與辛德勇先生商榷〉,《中南大學學報》2015年第6期(長沙),頁216-222。

[9] 近年中國大陸的中國中古史學界的「歷史書寫」風潮甚為流行,但亦有此弊端,孫正軍已有所反思。參孫正軍,〈魏晋南北朝史研究中的史料批判研究〉,《文史哲》2016年第1期(濟南),頁21-37。

[10] 他認為班固「對漢武帝頌揚甚力,而指責則含糊其辭。」見田餘慶,〈論輪臺詔〉,收於氏著,《秦漢魏晉史探微》,北京:中華書局,2004,頁56。

[11] 見李開元,〈懷念恩師田餘慶先生〉,《二十一世紀經濟報導》2015年1月5日人文版。

[12] 江蘇盱眙大雲山江都王墓隨葬銅祖,參南京博物院編,《法老・王:古埃及文明和中國漢代文明的故事》,南京:譯林,2016,頁325。

[13] 李零,〈馬王堆房中書研究〉,收於氏著,《中國方術考》,北京:東方,2001,頁382-433。

[14] 四川新都徵集漢代畫象磚,參高文編,《中國巴蜀漢代畫像磚大全》,澳門:國際港澳,2002,編號65。

[15] 見李開元,〈懷念恩師田餘慶先生〉,《二十一世紀經濟報導》2015年1月5日人文版。

[16] 見田餘慶,〈論輪臺詔〉,收於氏著,《秦漢魏晉史探微》,頁34。

[17] 見田餘慶,〈論輪臺詔〉,收於氏著,《秦漢魏晉史探微》,頁37。

[18] 見胡文輝,〈製造司馬光〉,上海東方報業,「澎湃新聞・私家歷史」,2016.3.4,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1442727。

[19] 于淑娟,〈辛德勇:從尚功到守文,司馬光如何構建漢武帝〉,上海東方報業,「澎湃新聞・私家歷史」,2016.5.8,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1325381。

[20] 見楊勇,〈再論漢武帝晚年政治取向──一種政治史與思想史的聯合考察〉,《清華大學學報》2016 年第 2 期(北京),頁155-169;黃怡君,〈是誰「製造」了漢武帝?〉,「故事」,2016.7.12,http://gushi.tw/是誰「製造」了漢武帝?/,又見於「澎湃新聞・私家歷史」,2016.9.23,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1532766。

[21] 見黃怡君,〈是誰「製造」了漢武帝?〉,「故事」,2016.7.12,http://gushi.tw/是誰「製造」了漢武帝?/,又見於「澎湃新聞・私家歷史」,2016.9.23,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1532766。

[22] 見田餘慶,〈論輪臺詔〉,收於氏著,《秦漢魏晉史探微》,頁60-61。

[23] 陳蘇鎮,《《春秋》與「漢道」:兩漢政治與政治文化研究》,北京:中華書局,2011,頁284。

[24] John H. Arnold著,李里峰譯,《歷史學》,香港:牛津大學出版社,2016,頁151。此論著承吳政緯提示。