藝評家約翰‧伯格(John Berger)曾犀利指出,試圖為攝影家尤金‧史密斯作傳書寫或拍紀錄片,會是一件吃力不討好、且近乎不可能的艱難任務。作為戰後最重要的紀實攝影家之一,樹立諸多報導典範的史密斯,其大名常與「洋溢人道關懷」、「充滿社會意識」、「報導攝影奠基者」、「最偉大的攝影家」等數不清的形容詞連綴,然而與此光明相對、如影隨形,彷彿行星背面的幽暗命題,則是他載浮載沉的個人生命裡,那惡名昭彰的古怪脾氣、固執冷酷、自我中心、孤僻獨行、完美主義、強迫偏執……可以說,正是此種個人偉業與性情瑕疵的糾纏辯證與共時並陳, 整體形構了屬於尤金‧史密斯巨人般的攝影「神話」,卻也使得生平事蹟已廣被寫入攝影史冊、具有崇高地位的他,其個人生命的無解矛盾與反覆折騰,反而顯得模糊不清、益加神祕。

對伯格而言,任何藝術書寫都必須試圖回答,是什麼樣的內在驅力與社會環境塑造了創作者展露於外的生命歷程?而在展覽與專書仍不斷生產的當代情境裡,任何關於尤金‧史密斯的生平軼聞與細節梳理,如今是否只能是又一則關於藝術「偶像」暨攝影「英雄」的重複加冕與神話再製? 抑或,藉由歷史的複訪與覆述,我們能掙得一些截然不同的敘事可能?[1]

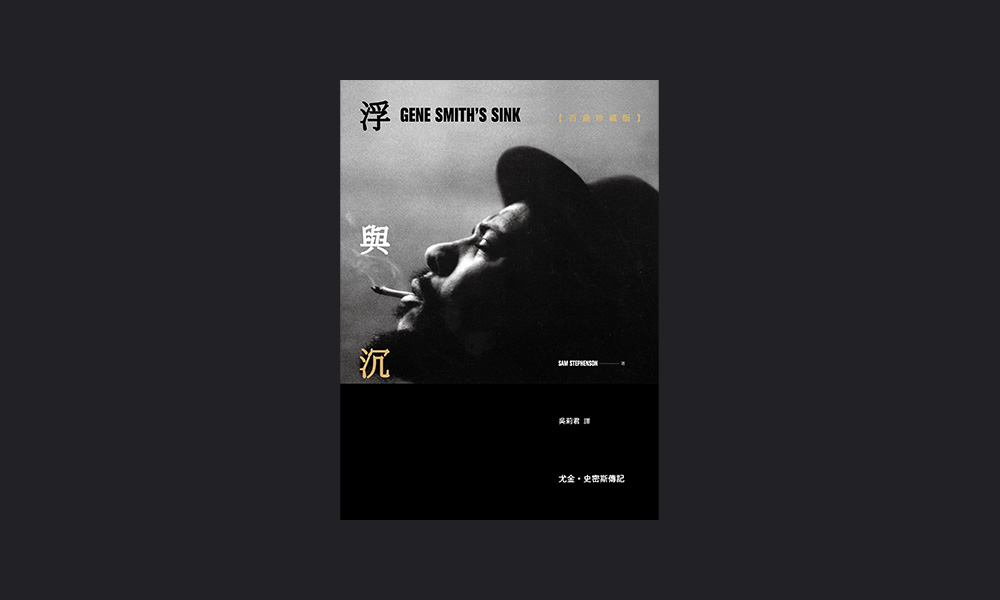

讀者手上這本「非典型」傳記,便是這樣的一次大膽嘗試。作者 Sam Stephenson 成功地藉由某種偵探般的追根究底、學究式的旁徵博引、史料控的檔案挖掘、散文筆法的舉重若輕,加上多重敘事、深入淺出的複數觀點,使得這本宛如廣角視野、配角不斷登場、充滿分歧旁枝,並抗拒線型敘事的「非典型」傳記,表面上雖不執著深究於「攝影」,卻反能從史密斯生命周遭的諸般「雜音」,宛如意識流地更純粹觸及了這位重要「攝影家」──及其所屬時代──的某種內在精神史。

***

一些人們熟知「攝影家尤金‧史密斯」的外顯事蹟,大致是如此陳述的。

尤金‧史密斯,1918 年出生於美國中部堪薩斯州威奇塔,來自於一原屬小康、但家道中落的剛毅家庭。年少時的他經歷三O年代經濟大蕭條的苦澀嚴峻,從身為攝影師的母親處習得了拍攝與沖洗照片的專業技能,並很快以此為業、分擔喪父後的家計重擔。成年後的史密斯前往活絡蓬勃的紐約發展,開始以攝影記者身分為職,替正值全盛時期的圖像新聞雜誌供稿,逐步在 1940 年前後建立專業名聲。

史密斯作為紀實攝影名家的第一個重要系列,來自二次大戰期間擔任《生活》雜誌戰地記者,隨同美軍在亞洲戰場與顯露敗象的日本,進行最後階段的跳島作戰。一系列拍攝於塞班島、關島、硫磺島以及沖繩的前線影像,不但刻劃了戰爭場景的迫切險惡、砲火傷亡的無情殘酷,更以較具同理、而非妖魔化的角度,紀錄了身為美軍「敵人」的日本戰俘與平凡庶民,回歸他們同樣身為「人」的生命位置。

多年後他曾重述此一經歷,稱當時親眼目睹亞洲戰場上身屬敵方的老弱婦孺慘狀,就像看到自己位在美國遠方的妻子孩童,無法不感同身受、以相機移情同理那平凡庶民在人為戰亂下的顛沛流離,而此一讓史密斯名聲初顯的影像報導,也被廣泛稱道為是人道主義攝影(Humanist photography)的重要典範之一。

追求視覺張力、貼近衝突現場的史密斯,在 1945 年的沖繩戰役裡為了搶拍照片,身受砲擊重傷險些喪命。戰後他靜養了整整兩年,無法從事攝影工作。一個如今聽來近乎傳奇的重拾攝影「事件」,發生於 46 年某日,正在家中休養的史密斯隔著窗子,看見自己兩個孩童後院玩耍的背影,於是拿起了睽違已久的相機、反覆指揮構圖,拍攝了名作《邁向天堂花園》(The Walk to Paradise Garden),藉此象徵棄絕黑暗、遠離戰爭、走向和平,邁向光明的祈望。

這幅照片抒情感傷、近乎畫意的田園風格,雖然並非史密斯最經典的硬派寫實手法,卻因其淺顯易懂的圖像寓意,並被收錄於 1955 年由紐約現代美術館(MoMA)策展人愛德華‧史泰肯(Edward Steichen)企劃的「人類一家」(The Family of Man)大展中作為壓軸照片而廣為世人所知,不但公認為史密斯最著名的一張照片,更隨著「人類一家」在美國國務院支持下進行國際巡迴的宣傳任務,而成為文化冷戰時代,象徵美國觀點世界「和平」的代表性圖像。

戰後傷癒復出的史密斯,在 1947 至 54 年間成為《生活》雜誌的全職攝影,這段期間他完成了幾個著名的紀實報導系列,例如聚焦在民間醫療人手不足的《鄉村醫生》(Country Doctor, 1948)、佛朗哥獨裁統治下保守壓抑的《西班牙村莊》(A Spanish Village, 1951),種族隔閡下衛福資源嚴重不均的《助產士》(Nurse Midwife, 1951)等經典,被認為是「圖片故事」(photo essay)此一新聞攝影(photojournalism)典範的奠基名作。

有別於搭配新聞報導的單張配圖,所謂的「圖片故事」指的是以圖片為主、文字輔佐的報導體例,攝影家藉由多張照片的序列編排與版面組織,將鏡頭下所拍攝到的世間現實,藉由圖文整合與版面編排的設計,重新組織為一套以影像為敘事主體、藉圖像詮釋現實的新聞故事。而在史密斯具體實踐的新聞攝影裡,持相機的人不再只是客觀、被動的消極觀察者,而更應該是具有社會意識、追求社會改良的主動倡議者。

史密斯對於貧窮弱勢主題的關注,也體現在此一時期並未完成的幾個拍攝計畫裡,例如 1950 年《生活》雜誌派遣他到英國採訪國會大選,在跟拍左翼工黨的競選行程裡,輾轉潛入了以煤礦勞動為主要產業、尚未完全現代化的威爾斯鄉間,拍攝了一系列傳統工人階級的生活照片。他自認為這是自己最具創造性的拍攝經歷之一,卻因《生活》雜誌一慣反對左翼、支持英國保守黨的編輯部立場,最後僅有幾張制式選舉照片獲得刊登。[2]

史密斯與《生活》雜誌的矛盾逐漸加劇,前者認為攝影家是最貼近拍攝現場的人,應該擁有刊登內容的主導權,後者則基於企業營運與銷售現實,講求高度分殊的專業分工。前者認為只有攝影家能清楚明白在現場按下快門後,照片在暗房裡應該如何沖洗、調控影像明暗層次,並應該如何進行圖文搭配與版面配置,才能最適切地詮釋「現實」。但在後者的工作慣例裡,攝影家的任務就是在現場拍攝,至於沖洗、放相、撰稿、排版,美編等,都像生產流程般交由專人處理,每個人如螺絲釘各盡其職,才是現代媒體企業追求採訪效率與編採節奏的展現。

雙方的衝突,終於在 54 年關於諾貝爾和平獎得主史懷哲醫生(Albert Schweitzer)在西非行醫的圖片故事《憐憫之人》(Man of Mercy)裡達到頂點。史密斯認為《生活》最終刊出的篇幅版面,全然背離了他所付出的心力與原初設想,原本想要刻劃史氏身處的惡劣環境裡,社區眾人群志向上的勉力行徑,最終見刊的圖文詮釋卻十分偏頗,太聚焦在宛如集「聖人」與「暴君」於一身的白人主角史懷哲身上,史密斯因此憤而辭職。

離開《生活》的史密斯,在 1955 年加入了由攝影家自主創立、標榜影像主體性的馬格南通訊社(Magnum Photos),原本被外界普遍認為是一樁完美結合,結果卻不如想像美好。

此一時期的史密斯,心理狀態起伏不定,數次進出精神病院,並有嚴重的酗酒與藥物成癮問題。缺乏委託案子的他在馬格南中介下,接到了一個關於匹茲堡建城兩百週年的專書拍攝案,委託方原本希望史密斯用三個禮拜時間、拍攝一百張照片結案,史密斯卻視此為天賜良機,意圖將其擴大為攝影史上規模最為宏大的拍攝計畫,他不斷延遲交稿期限,硬是在匹茲堡待了一整年,拍攝了超過一萬七千張的照片,光是他最終沖洗出的確定入選版照片便高達兩千多張,遠超過原委託方的承受幅度。

為了減損財務損失,馬格南通訊社嘗試洽談多個圖片雜誌社尋求刊登,卻都因為史密斯出奇「難搞」的名聲而不得要領,未能成書、無疾而終的「匹茲堡計畫」,最終僅能以高度刪節的方式在《大眾攝影》(Popular Photography)年鑑裡局部刊載,而與馬格南成員關係緊張的史密斯,在 1958 年決定自行退出通訊社。

史密斯試圖以一中等規模都市為樣本,使用多面向與意識流等手法,嘗試對戰後美國社會發展樣貌進行刻劃的「匹茲堡計畫」,最終成為攝影史上一個宛如希臘神話裡,伊卡洛斯(Icarus)在過於自負、向上昂揚的飛翔中,蠟製的翅膀竟被太陽炙熱所熔化,最終只能失速墜落的宏偉失敗。

財務吃緊、家庭失和的史密斯,自 57 年起移居至曼哈頓花卉批發區的一處閣樓裡。原本將窗戶全部漆黑、想要離群獨居的他,很快地將注意力從失敗的匹茲堡計畫轉移到此一有著「爵士閣樓」(Jazz Loft)別號的熱鬧場域。

這棟大廈是五O年代爵士樂手在俱樂部表演結束後,時常舉行午夜聚會的祕密基地,由於身處非住宅的商業區,晚上徹夜即興排練也不會遭人抗議,往來進出的又是各具鋒利感知稜角、卻身處社會邊緣的出色樂手,自然深深吸引了頗有同病相憐感受的史密斯。

他不但開始大量拍攝這棟建築的一切,將此「閣樓」視為另一個可見微之著、管窺美國樣貌的微型「匹茲堡」,經濟拮据的他更添購了大量的錄音器材,宛如強迫症般不斷以聲音紀錄空間中發生的一切聲響──—那些屬於爵士即興發想、天涯落魄孤零人、偶遇傳奇人物,或是屬於他自身牢騷的喃喃自語,留下數量可觀、史料意義極高、卻缺乏系統條理,以往公認極難解讀的磁帶檔案。

讀者手上這本 Sam Stephenson「非典型」史密斯傳記的起點之一,便出自這些零星破碎、無窮無盡,卻宛如孤高星辰,偶會閃現無比靈光的錄音聲響,Stephenson 同時也是針對史密斯未能完成的「匹茲堡計畫」與「爵士閣樓計畫」,進行檔案整理與重新詮釋的兩本重要專書作者 。[3]

1961 年,亟欲建立企業形象的日立公司跨海委託史密斯,盼其前往日本進行品牌宣傳的拍攝計畫。雖然這是一個不折不扣的公關宣傳委託案,史密斯仍花了兩年時間緩慢進行,不落俗套地捕捉了那戰後高速復興的東瀛新貌,最終完成了名為《日本:一個章節的影像》(Japan: A Chapter of Image, 1963)的攝影集,顯現了他在商業需求與個人創意間少見的妥協結合。

而在個展邀約不斷、充滿回顧氛圍的 60 年代尾聲,指標性的美國光圈(Aperture)出版社終於出版了史密斯的作品專書[4],他自己所構想的個人創作回顧攝影集《大書》(The Big Book),則因為屏除任何文字干擾、只由圖像拼貼組構的高度實驗性與缺乏商業潛力,僅停留在樣書設想的階段[5]。然而,史密斯生涯中最後一個宏大的紀實攝影計劃,要到生命尾聲的七O年代才會發生。

對生平諸多起伏的史密斯而言,1971 年顯得格外關鍵。這一年紐約的猶太博物館(Jewish Museum)盛大舉辦了由他全權主導策展、照片件數高達六百多張,命名為「讓真理成為偏見」(Let Truth Be the Prejudice)的生涯回顧大展,是對其攝影成就的高度肯定。

同一年,他與日裔美籍的艾琳‧美緒子結婚,兩人在隨「讓真理成為偏見」巡迴至日本等地展覽時,關注到發生在熊本縣水俁市的汞中毒公害事件,他們和當地正與黑心企業進行抗爭的自救團體合作,進行長期蹲點、為時數年的「水俁病」拍攝計畫,盼能將此一公害事件背後的不公不義昭告世人。

為了廣為傳播兩人倡議的社會訴求,史密斯也與原本已停止往來的傳媒界接觸,他仇視多年的《生活》雜誌在 72 年刊登了中等篇幅的圖片故事,向英語世界揭露了發生在亞洲的水俁病危害,但其訴諸於感官聳動、且彷彿暗示弱勢者只能被動承受的標題〈來自一條水管的死亡水流〉(Death-Flow From A Pipe),深深激怒了此時已改名為艾琳‧史密斯的美緒子。

為了克服圖像新聞雜誌在篇幅與尺度上的諸般「限制」,兩人最終以共同創作、集體署名方式,以結合照片與文字、內容兼具強烈議論和抒情感性的多重風格,在75年出版了近兩百頁的攝影集《水俁》(Minamata),這不但是史密斯生涯最後一個重要計畫,同時也是歷史上重要的紀實攝影經典。

***

史密斯於 1978 年因中風逝世,台灣則要到 1979 年,才由大拇指出版社以翻印重組的方式,編輯出版了《尤金‧史密斯》一書。在版權觀念尚不盛行的那個年代,這本歸納在「經典攝影家叢書」第一冊的「海盜版」攝影集,不但呼應了台灣七O年代「回歸現實」的時代精神,以及彼時正在萌芽的報導攝影初潮,而那位傳說中勇於和組織編輯對抗、並常為弱勢者代言發聲的史密斯,其獨行遊俠般的邊緣身影,成為了台灣O年代以《人間》雜誌、黨外報刊,以及攝影記者所掀起的紀實風潮裡,一個常被反覆致意、心所嚮往,意圖仿效的攝影「典範」。

與此彷彿無比正義、但略顯僵化的攝影家形象相比,這本「非典型」傳記對於史密斯「神話」的多重拆解,或許讓我們看到一個不再那麼偉大崇高,卻也更為貼近人性、複雜有趣,充滿內在矛盾,並活在其時代氛圍下的血肉之「人」。事實上,史密斯所代表的紀實「典範」雖然重要,它卻也是一個產生於特定時空脈絡下、而難被複製重現的時代產物。

伯格便曾犀利指出,史密斯本人十分沈溺在某種基督教式的意象裡。他的攝影作品裡,從最初戰地系列裡兵士手握著垂死嬰孩,到末期「水俁」系列中著名的《智子入浴》(Tomoko Uemura in Her Bath, 1971),不但大量出現了某種直立者正低頭凝視、憐憫撫觸著無助橫臥者的,某種聖母哀子像(Pieta)式的宗教式構圖,而史密斯花費大量的時間在暗房放相處理,藉由極度細緻的層次調控,使得照片中處處充斥著光明黑暗間微妙對比的誇張劇場感,這使得其作品有如充滿教化意味的歐洲傳統畫作般,不時洋溢著聖經式的召喚啟發與救贖意象。

伯格因此認為,史密斯雖然是紀實典範,卻也說不定是藝術史上最具宗教感的攝影家,他的照片就像是某種影像先知的圖片預言,裡面充斥著各式各樣的崇高受難者,他們因為個人遭受的苦難磨練,竟得到某種圖像顯現的昇華,而史密斯個人生涯的載浮載沉,那雖然自甘邊緣、卻又渴望個人聲望的內在矛盾,竟也像一張張照片中的「影中人」般,像是處在一種不斷受到懲罰、因此終能獲致救贖的「受難者」情境之自我證成,這不能不說是一種弔詭。[6]

或許正因此種宗教式的視野,使得以紀實攝影聞名的史密斯,其「真實觀」卻也非素樸直接的「寫實主義」一詞所能清楚涵蓋。在一篇寫於 1948 年的早期文章〈新聞攝影學〉(Photographic Journalism)裡,曾在戰地現場為了捕捉真實而嚴重負傷的他,便已直白指出大部分的圖片故事報導,都難免涉及一定程度的事前指揮與安排設計,他因此主張,只要是能在精神上讓「真實」得到更好的影像轉譯,那麼具有創意的人為介入便該算是合乎道德、可被接受的。[7]

這樣的現實觀,明顯有別於如今我們對於紀實攝影的想像,史密斯許多名作場景裡,其實便充滿著這種他認為精神上並不違背「真實」的人為調控,他所念茲在茲的「truth」,與其說是客觀不變的「真實」,不如說是某種他所固執篤信、並可用各種手段進行詮釋鼓吹的「真理」。是以他在世時唯一的大展,便倔強但神氣地命名並鼓吹:讓真理成為我們唯一的偏見。

例如著名的威爾斯三礦工肖像,乍看下是自然瞬間的巧妙抓拍,事實上則是他指揮姿勢下的構圖成果──對他而言,或許三人如此孤高超俗、但又極度壓抑的個人姿態,更加貼近了某種屬於勞動階級的內在神韻亦未可知?而作為攝影記者的他,卻對藝術美感不斷追求,如今使得一些名作的真實性也令人生疑,例如流傳盛廣、堪稱名作的史懷哲醫生肖像照片,如今已被考證出其照片中白色襯衫上的黑色陰影,在原本底片裡其實並不存在,而是史密斯為了加強視覺張力,利用兩張不同底片重疊曝光所製造出來的對比效果。

這些如今已是紀實攝影「正典」(canon)、卻又明顯「違反」紀實攝影倫理的案例,與其泛道德地指責攝影家說謊或「造假」,或許更具建設性的態度,是藉由這位內在精神無比複雜的攝影家,讓我們重新思考在攝影與現實的關係間,究竟要如何才能開展出更為複雜多樣的可能性?

在史密斯以「水俁」達到創作高峰的七O年代中期起,紀實攝影卻也開始遭遇嚴厲的批判質疑。在此一攝影典範轉移的關鍵時期,美國藝術家暨文化批評者瑪莎‧蘿斯勒(Martha Rosler)曾在一篇解構歐美紀實攝影典範的重要文章〈In, Around, and Afterthoughts (On Documentary Photography)〉裡,深刻剖析了此種人道主義影像觀的不足處之一,便在於攝影家即便出發點良善,然而其意圖傳達刻劃的社會訊息,若非淪於某種僅為社會改革的表面功夫、卻從未真正深刻挑戰既有體制之內在結構,不然便是在商業體制的圖像通路與傳播迴圈裡,紀實攝影實踐被突顯的只會是作為「英雄」的「攝影家」,而非他所宣稱關切在意的社會弱勢。

蘿斯勒舉史密斯這位攝影「巨人」為例,批評當《35 相機》(Camera 35)願意用比《生活》雜誌更大的篇幅刊載「水俁」專題時,編輯將史密斯「夫妻」原先設想好的破題方式與版面規劃,擅自竄改為以尤金‧史密斯「一人」為主角、標題改為「年度風雲人物」的攝影家肖像封面,「水俁」計畫原本訴求群策群力的攝影行動主義,在商業邏輯下重新設定為某種紀實攝影「巨匠」的造神運動,彷彿那些弱勢不義的報導,僅是為了襯托一個又一個「以紀實之名」而登上聖殿的攝影「英雄」。[8]

在一部名為《攝影真困難》(Photography Made Difficult, 1989)的紀錄片[9]裡,約翰‧伯格畫龍點睛地總結:雖然尤金‧史密斯本人的宗教性是那麼強烈,但人們實在不應該將他刻意偶像化,更不需要為他豎立某種專屬的膜拜教堂。換言之,藉由他的奮起、神祕、困頓與挫敗,我們應該能對週遭視覺世界的運作邏輯更加清明一些些,並藉此重新認識到在面對「現實」、「真實」與「真理」的辯證情境時,每個人所應肩負的倫理責任與對應艱難。 伯格說,不需要膜拜的尤金‧史密斯,應該會是屬於鬧區酒吧裡,你偶爾遇上了可以共飲並哈拉個幾句,並從往來話語間得到一些啟示的那種獨行俠吧。看完這本精巧犀利的「非典型」傳記,會知道那間酒吧,背景應該會是瑟隆尼斯‧孟克(Thelonious Monk)獨樹一格的鋼琴獨奏,一種難以掌握、節奏古怪的恣意任性,卻自成一無法重現、豐富多義的人間風景。

[1]John Berger, ‘W. Eugene Smith: Notes to Help Kirk Morris Make a Documentary Film’ (1988), in Geoff Dyer, ed., Understanding a Photograph (New York: Aperture, 2013) 93-97.

[2]史密斯這段較少被披露的威爾斯經歷,可參考 BBC 於 2008 年播出的紀錄片《The Lost Pictures of Eugene Smith》。

[3]這兩套失落檔案重新彙編的重要專著,分別是《Dream Street: W. Eugene Smith's Pittsburgh Project》(2001),以及《The Jazz Loft Project: Photographs and Tapes of W. Eugene Smith from 821 Sixth Avenue, 1957-1965》(2009)。

[4]書名為《W. Eugene Smith. An Aperture Monograph》(1969)。

[5]史密斯全然屏除文字、僅由圖片組版構成,影像自由連結的手作樣書,2013 年終於由德州大學出版社出版了三冊一套、複製呈現的盒裝巨冊,堪稱忠實地保留了《大書》原本實驗性的編排內容。

[6]同註 1。

[7]W. Eugene Smith, ‘Photographic Journalism’ (1948), in Julian Stallabrass, ed., Documentary (London: Whitechapel Gallery, 2013) 80-81.

[8]Martha Rosler, ‘In, Around, and Afterthoughts (On Documentary Photography)’ (1981), in Decoys and Disruptions: Selected Writings, 1975-2001 (London: MIT Press, 2004) 151-206.

[9]由 Gene Lasko 執導,是一部結合訪談史料與演員重新詮釋的史密斯紀錄片。《攝影真困難》這個奇怪的片名,出自史密斯本人曾開設過的大學攝影課程名稱,是對坊間各種「攝影真簡單」(photography made easy)入門指南書的反向嘲諷。

關於攝影、戲劇、藝術、爵士樂,更關於創作、理想與人生,進入這位重要攝影家──及所屬時代──的內在精神史。