若不算王子今於 2009 年出版的《秦漢史──帝國的成立》,中文世界的秦漢史通論已久未更新,學界多半還在使用三十年前林劍鳴的《秦漢史》,甚至連民國初年錢穆的《秦漢史》也常為學者的重要參考書。故日本講談社「中國の歷史」多卷本中鶴間和幸《始皇帝的遺產:秦漢帝國》中譯本的引進,無疑為中文世界的秦漢史通論注入一道活水,也讓我們翹首期盼新的中文秦漢史通論的書寫出版。

過去日本學者的中國史研究往往具有相對濃厚的理論色彩,令中文世界的讀者不易把握。但拜日本學界強盛的公眾史學寫作傳統所賜,《始皇帝的遺產》文筆流暢,內容可謂平易近人。雖然我在愉悅閱讀的同時,也不免想念日本學者精深晦澀的概念思考。

至少在中文世界裡,過去的秦漢史通論,或因出版條件的限制、或因重文獻而輕圖像,所附的文物圖版往往少得可憐,歷史當真成了「黑白」的歷史、「文字」的歷史。拜講談社「中國の歷史」規劃所賜,《始皇帝的遺產》配置了大量精美的文物圖版,從金縷玉衣到隨葬陶俑、從竹木簡到畫像磚,在在帶給讀者豐富的視覺饗宴。

本文想進一步強調這些文物圖版並非簡單的插圖、文字的附庸,它們是活生生的史料,帶有文獻未曾留下的歷史訊息,必須和文字一樣被細膩解讀,方能從中得出新鮮的歷史認識。透過《始皇帝的遺產》,讀者得以更貼近文物,逐步走入情境化的歷史。

例如《始皇帝的遺產》指出兇惡的蚩尤在漢代是以「軍神」形象出現,然後配置東漢武氏祠畫像石上的蚩尤形象,頭與四肢各持戈、劍、弩等五種兵器,不僅圖文互證,畫像石更引導讀者去注意蚩尤發明「五兵」的傳說。

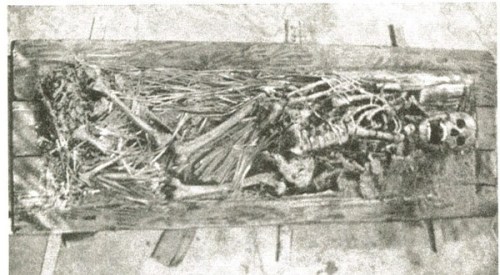

再如書中的湖北雲夢睡虎地十一號秦墓墓主照片,棺中的死者從頭到腳擺放著千餘枚竹簡,如此特殊的隨葬現象反映這些以法律文書為主體的竹簡深受墓主重視。參照《後漢書》裡儒生周磐以儒家經典《尚書》隨葬之例,睡虎地秦墓似乎顯示秦漢文法吏發展出自我的身分認同。千枚睡虎地秦簡文字上頭沒有記載的歷史現象,一張睡虎地秦墓棺內平面圖便可充分展現。

文物的功能不僅是補充文字的歷史而已,作者還嘗試根據出土文物去重新解釋文字的歷史。例如他根據西漢陽信公主陪葬坑出土的中空鎏金銅馬,推測漢朝使者從大宛帶回來的金馬可能也是一樣的形制。此說雖無法確證,但無疑開啟了一扇窗,不僅讓讀者更加重視文物,藉此反思原先所知的歷史;更引導讀者將歷史情境化,不再只是讀到文獻表面的「金馬」二字,而是能具體推敲金馬的形狀、質材及製作方式。

文物只是將歷史情境化的契機之一,掌握將歷史情境化的技巧後,僅憑文字,我們亦可建構出生動活潑的情境化歷史,甚至據此探討懸而未決的歷史問題,發掘前所未見的歷史真相,這就是情境史的意義所在。

作者注意到項羽的叔叔項梁在櫟陽有案在身時,透過蘄縣獄掾曹咎跟櫟陽獄掾司馬欣聯絡,方得以脫身。面對這一歷史故事,讀者可能會注意到項羽後來封司馬欣為塞王,曹咎也當上海春侯、大司馬。項氏叔姪顯然頗念舊情、知恩圖報,與大殺功臣、「不知老父處」的劉邦顯然大相徑庭。這正是司馬遷書寫項、劉的用意之一。

但作者並未停留在「善體太史公意」的層次,他進一步指出曹咎與司馬欣的關係並非偶然,在識字率不高的秦漢社會裡,「獄掾」不宜等閒視之,這群擁有專業法律知識的「知識分子」,彼此之間可能存在著廣泛的人際網絡。相較於「細察人情」的傳統史家,現代史家更關心個人如何組織成群體、龐大的帝國是怎麼建立起來的。作者探討此故事背後的普遍性背景,突破了個案的限制,超越項梁、曹咎、司馬欣等個人,進入了社會史的層次,值得咀嚼再三。

本文想從制度史的背景,進一步為獄掾的人際網絡補充論證。根據睡虎地秦簡與張家山漢簡的法律文書,我們已知秦至漢初最基層的史職為世襲性官職:只有「史」的兒子可以在十七歲時進入「學室」、成為「史學童」,用三年的時間學習文字等相關知識,然後通過統一考試,分發為吏。考試成績優異者,有機會進入郡甚至中央政府擔任地位更高的史職。掌握這一制度,我們便可理解為何櫟陽與蘄縣遠距千里,兩地的獄掾卻可以有所往來。

獄掾之間的人際網絡,是在整個史職培養、任用制度的基礎上發展出來的。推而廣之,先秦以來各個獨立的地域社會之所以能凝聚成一個大一統的秦漢帝國,不同地區的人群得以成為帝國統治下的吏民,其原理亦可從各種帝國制度中窺見。制度史與社會史相依互存,焦不離孟、孟不離焦的複雜關係於焉呈現。而上述所有歷史解釋的起點,皆來自於生動且深入地重建歷史情境。

秦至漢初的史職制度所建立的歷史情境,還有助於解決一個兩千年來聚訟紛紜、但本書的多數讀者可能會忽略的問題──劉邦的年齡。《始皇帝的遺產》書末提供了一份歷史年表,其中在西元前 247 年記載了「劉邦出生」。這樣的書寫體裁,容易讓讀者誤以為劉邦在此年出生是一項歷史常識、甚至是定論。其實不然,此說雖有其文獻根據(《漢書・高帝紀》師古注引臣瓚曰),但信從者其實不多,絕非常識或定論。學界較普遍接受的是劉邦出生於西元前 256 年之說,其根據同樣為早期注解(《史記・高祖本紀》集解引皇甫謐曰)。

雖然限於體例,本書在此未能詳論,但我受其啟發,細究劉邦的年齡問題後,不得不佩服作者的洞見,轉而支持劉邦出生於西元前 247 年之說,為什麼呢?

除了早年的故事,劉邦為人熟知的事蹟,多見於他成為沛公之後。此時劉邦已近中年,上述劉邦生年的二說,相差不過十歲,對一個接近中年的男子來說,並沒有顯著區別,因此不易論定二說優劣。

但對年輕時的劉邦來說,「十歲」的差異不可謂不大。而上面介紹的秦至漢初的史職制度,又為我們提供了相對精確且普遍適用的制度社會史背景。今日我們如果細細考察劉邦早年的事蹟,並結合出土文獻帶給我們的新認識,其實不難找出關鍵證據,解決劉邦生年這個兩千年來聚訟不已的疑難問題。

《史記.高祖本紀》記載劉邦:

及壯,試為吏,為泗水亭長。

由於《禮記.曲禮》記載「三十曰壯」,過去學者往往認為劉邦要到三十歲以後才通過考試,擔任泗水亭長。如此一來,可以說劉邦甫登上歷史舞臺便已年紀不小,於西元前 256 年出生之說自然與之更為協調,遂成為主流。

但劉邦「試為吏」的制度,應與上述秦至漢初的史職制度有著密切關聯。十七歲的「史子」在「學室」學滿三年,通過考試擔任史職時應是十九歲。而睡虎地秦簡《編年記》(《葉書》)恰恰記載了墓主「喜」十七歲時「傅」,十九歲時任史,與上述制度非常契合。張家山漢簡也存在大量以「十七歲」為標準的法律規定。據此我們可篤定地說《史記》此處「壯」的具體年紀,應根據秦至漢初的制度與法律理解為「十七歲」,「十七歲」是當時編戶齊民的成年標準。

《禮記》的「三十曰壯」,即使淵源自周代貴族社會,在秦至漢初也只存於儒家典籍之中,與現實制度的關係並不密切。因此〈高祖本紀〉的記載必須理解為劉邦年滿十七歲以後,通過公務員考試,成為泗水亭長。即使劉邦沒有在十九歲時就考上,也不應間隔太久。如此一來,劉邦成為泗水亭長的年紀至多二十出頭,與三十歲的傳統說法恰好相差十歲左右,於西元前 247 年出生之說顯然更加協調。

除了成年及任吏年齡,婚齡亦是可以參考的社會標準。由於劉邦與呂雉結婚的時間必為秦統一天下之後。若以上述推論為前提,秦統一天下(西元前 221 年)時,劉邦的年紀為二十七歲。若不久便與未來的岳父呂公相見,就可能在三十歲前後與呂雉完婚。相較之下,西元前 256 年出生之說導致劉邦必定在三十五歲以後,方與呂雉完婚。綜合上述對劉邦成年及任吏年齡的探討,我們幾乎不必考慮劉邦晚婚的可能性。

劉邦年齡大十歲、小十歲,只是一個細微的歷史考證,並不影響重大的歷史解釋,但這個例子頗有助於我們理解「情境史」的價值與意義。兩千年來曾關心此問題的學者必然都熟讀《史記・高祖本紀》、《漢書・高帝紀》,對劉邦「及壯,試為吏,為泗水亭長」、於秦統一後與呂雉完婚的史實暸若指掌。但只有根據出土文獻清晰重建劉邦成年及考試任吏的歷史情境後,我們才能將這些歷史事實準確地安置在劉邦的編年史中,進而對劉邦的婚齡與生年得出恰當的結論。

上文嘗試探討《始皇帝的遺產》一書帶給我們的幾個「情境史」佳例,希望讓讀者理解將歷史情境化的重要性。接下來我想討論一則《始皇帝的遺產》並未述及的史事。

《始皇帝的遺產》花了不少篇幅描述諸呂之亂後,周勃等功臣將代王劉恒迎來即位、成為漢文帝的過程,波瀾壯闊,聳動人心。但與《史記》、《漢書》的敘事相比,或因篇幅有限之故,《始皇帝的遺產》筆下的代王在此過程當中直如扯線木偶,任群臣擺佈。

其實從《史記》、《漢書》裡劉恒在代國與群臣議事、派遣大臣入京等舉措,我們很容易讀出漢文帝的謹慎與果斷,其能成為一代賢君,絕非巧合。周勃等群臣雖然佔據了主動,但其政治手腕未必高於劉恒。而代王即天子位的過程中,有一處《始皇帝的遺產》刪去的細節,尤其值得我們品味再三,那就是在代王府邸裡,周勃等群臣固請代王即天子時:

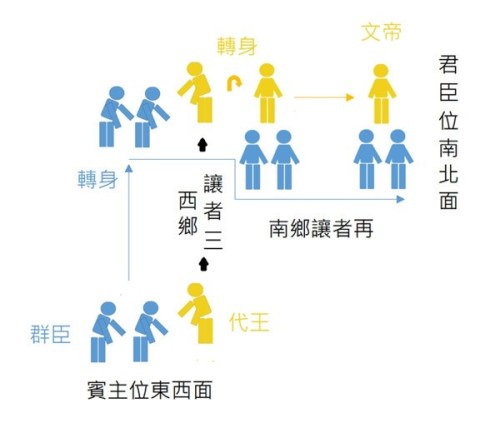

代王西鄉讓者三,南鄉讓者再。

根據如淳注,此處座次的東西向為主客位,南北向為君臣位。代王一開始西向坐,連續往北側身避讓三次,然後轉身南向坐於君位,再經過兩次推辭,完成了從東西主客位到南北君臣位的乾坤大挪移。透過座次的轉換,代王與群臣的關係也從主客關係轉換為君臣關係,簡單明瞭,似無剩義,這或許就是《始皇帝的遺產》將此細節刪去的原因。

但若我們配合示意圖,具體重建當時的歷史情境,便不難見識到代王巧妙的政治藝術,從而對此細節提出新的詮釋。一開始西向坐的代王,為什麼要連續往北側身避讓三次,才轉身南向坐於君位呢?復原當時的場景,代王往北一讓再讓三讓,讓到最後座位已接近北牆,無法再往北側身避讓,於是只好轉身南向,應是最合理的解釋。

進一步說,西向坐的代王,最終若要轉為南向坐,一開始的側身避讓方向就必須往北,不可往南。若往南側身避讓,不管幾次,最終只能轉身北向,反居於臣位。雖然往北避讓與往南避讓的或然率各佔百分之五十,但就結果論言之、就歷史書寫言之、就帝王心術言之,代王一開始往北避讓的舉動,應是有意為之,代王邁出第一步之時,便已考慮到五讓之後即天子位的結果。

「西鄉讓者三,南鄉讓者再」,整個場面雖有如行雲流水般地自然,但背後卻隱藏著精心周詳的安排,體現了代王洗練的政治藝術。如果周勃等群臣當時體會到代王的用心,並積極配合代王的舉動,那整個場面就是一場精彩的政治表演。

「西鄉讓者三,南鄉讓者再」,何其自然!何其巧妙!如果我們沒有將歷史情境化,就不能讀懂司馬遷十字背後的微言大義,不能理解政治史的複雜機巧。情境史是我們讀懂歷史的一把必備鑰匙。

本文最後想舉一個例子,藉此說明《始皇帝的遺產》所揭示的諸種歷史情境並非定於一尊,或有商榷空間。讀者應以中正平和之心,享受作者帶來的知識饗宴,不輕疑,亦不輕信。

作者探討二十一世紀的重大發現──湖南龍山里耶秦簡時,主張里耶秦簡的出土地──兩千年前的遷陵縣,是秦人從洞庭湖沿著沅水、酉水逆流而上,在酉水上游設置的據點,並指出這一行進方向與《桃花源記》中的漁夫駕著小船自沅水逆流而上一致。除了《桃花源記》,作者應該還參考了兩種交通路線:一是今日從湖南省會長沙前往里耶的路線,一是里耶秦簡裡洞庭郡傳遞公文到遷陵縣的路線。此說既符合當時公文傳遞的路線,又符合後世及現代的交通,建構的歷史情境似無疑義。

但當我們考慮到更多歷史情境時,未始不能提出別解。第一,當代里耶鎮亦有道路通往西北方的重慶。第二,里耶秦簡裡有遷陵縣與西北方的巴郡屬縣涪陵往來的紀錄,這條「西北道」在當時確實存在。第三,考古學者指出湘西地區有不少戰國中晚期的楚城遺址,反映了當時西秦東楚在此區域拉鋸角力的情勢。里耶古城當不自外於此。綜上所述,遷陵縣亦可能為秦人自巴蜀順流東下,侵略楚國的橋頭堡;也是秦人雄踞湘西山地,虎視洞庭湖平原的哨站。我們甚至不妨考慮秦王政二十五年置遷陵縣之前,秦人便已控制這一地區,甚至築城的可能性。

歷史情境千變萬化,隨著人事時地物的不同,情境也隨之改變,幾無規律與通則可循。而「人」所處的情勢、環境方可稱之為「情境」,故歷史情境必然參雜了所處之人的主觀認識,並非絕對客觀的存在。歷史學者要想掌握並不客觀的歷史情境,自然也得運用自己的主觀意識,去理解、去體會、去感悟,於是每個人所描繪的歷史情境,絕不會完全一致。

撰寫一部秦漢史通論,顯然不可能建立全面而統一的歷史情境,引發諸多議論也就成為勢所必然。以上幾個情境史的例子,只是餐前小菜,希望有助於引出《始皇帝的遺產》所揭示的精彩歷史情境,讓讀者大快朵頤,進而建構出更深入的歷史情境。歷史情境於焉不斷更新,我們對歷史的認識也就更加豐富。

作者鶴間和幸藉由文獻辨析和實地勘察重新構建出秦漢四百年的興衰史。在本書中,他拋開華夷思想,注意到地域多樣性,並嘗試從世界古代史的角度來認識中國歷史。深入淺出的內容,讓我們輕鬆展讀秦漢帝國四百年的歷史。