「四月是最殘酷的月份。」詩人艾略特曾經留下這麼一個著名的句子。而對 1968 年的哥倫比亞大學而言,四月就算不是最殘忍的月份,也絕對是最不安、最動盪的一段時間。

那一年,平靜的校園成了學生與校方的戰場,雙方的衝突隨著時間逐漸升溫,最終釀成了一場風暴。四月底,一群不滿的學生,在學校中發起了激烈抗爭,他們封鎖了圖書館、占領了校長室,甚至近乎綁架般,將一位教授留置了二十四小時,當作人質,用來與校方談判。這些舉動讓許多人感到詫異,也在校內引起正反不同的意見。有的年輕教師同情抗爭的學生,卻也有些學生急於和他們切割,認為抗爭者只不過是一小撮人,無法代表大多數的意見。

抗爭學生的動機各異,目標紛雜,但大致可以分為兩類。一個是抱持反戰的心態,不滿學校接受軍方資助、攜手研發戰爭武器。當時美國陷於越戰泥淖之中,反戰風氣熾烈,年輕學子尤其是急先鋒,不少人大呼:「只要做愛,不要作戰!」崇高的學院殿堂為軍事權力服務,真是是可忍孰不可忍。

另外一股抗爭的力量,則來自六〇年代高漲的民權運動,而黑人在其中尤其扮演關鍵角色。哥倫比亞大學緊鄰紐約的哈林區,正是許多黑人的居住地,自然無法置身事外,校園中的黑人學生紛紛受到召喚,投身運動行列。他們認為,哥大名列美國菁英名校,對周遭不公不義卻不聞不問,毫無作為,令人氣憤。

反戰風潮碰上民權運動,點燃了校園裡反對權威、亟欲打倒既有體制的野火,燒向了大學的管理階層。學生們提出了改革方案,要求校方接受,而且沒有妥協餘地。激進的抗爭手法在校園內畫出了一條無形的線,將人們分成對立的兩邊,贊成與反對的各不相讓。

眼看抗爭愈演愈烈,哥大校方決定採取強硬手段。在校方的要求下,警察進入了校園,開始驅離抗議學生。但驅離的過程並不順利,學生們占領校長室和行政大樓已經一段時間,早已駐紮下來,豈能說走就走。警方的手段因此愈來愈強硬,而結果不難想見。這一決定猶如火上加油,讓衝突更為激烈,好幾十位學生因而受傷。

校園濺血,受傷的不只是學生,校方也難辭其咎,有人要求校長科克(Grayson Kirk)下台,以示負責。不過科克並未主動辭職,而是等到隔年才宣布退休,但他缺席了那年的畢業典禮,已經算是灰頭土臉。在接下來的幾年內,哥大收到的捐款數字和申請的學生人數都大幅下跌。衝突給這所名校留下一道深刻的傷口,需要很長時間復原。

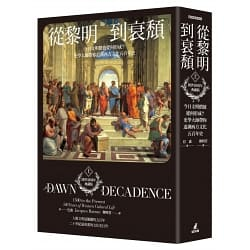

哥倫比亞大學是巴森(Jacques Barzun)──我們的主角,《從黎明到衰頹》的作者──畢生學習與工作的主要地方。他從 15 歲進入哥大大學部就讀,畢業後留校任教,教授「當代文明(Contemporary Civilization)」課程,並同時攻讀博士學位,而後便一直在此地工作,直到 1975 年退休。換句話說,巴森的大半人生都與這所學校緊緊聯繫在一起。

巴森的一生有著典型的學者的一面,生活圍繞著教學、研究和寫作。他自 1934 年起,與校內另一位著名的文學批評家崔林(Lionel Trilling)合授「經典名著討論課(Colloquium on Important Books,又稱 Great Books)」,一教數十年,不僅兩人成為了思想上密切的夥伴,這門課也成為校園內的經典課程。巴森培養出許多優秀的學者,比如以《世紀末維也納》一書聞名的蕭思基(Carl Schoske)、歷史學者史騰(Fritz Stern)。在學生的印象中,他不是一位特別容易親近的老師,好像總是帶著一些距離,幾分令人敬畏,但他對教學的用心卻是無庸置疑。

巴森也是一位特別傑出而多產的寫作者,在漫長的一生中,他出版了超過五十本書。而隨著他在學校的資歷漸深,巴森也開始接任行政主管的職務。1958 年,他被校長任命為學務長。在位十年期間,他花了不少時間在會議、面談與校內事務的決策。

儘管曾經擔任學校高層主管,但 1968 年抗爭發生的當下,巴森人並不在校園裡頭。前一年,他剛剛卸下學務長的職務,休假一年,校方在處理學生運動時,也並沒有徵詢他的意見。不久之前,他剛被任命為大學講座教授(University Professor),這是在哥大當中最崇高的學術職位,在位者可以不受科系的限制,自由開課。對巴森個人而言,能夠置身於風暴之外,應該是幸運的。但巴森對抗爭事件自有定見,他既認為校方舉措失當,又指出學生過於天真,把世界想得太過單純,不了解校園現狀本就是各種勢力妥協的結果,不是一兩個改變、或一兩個人下台就能解決的問題。

1968 年是全世界學生運動的高峰,紐約、巴黎、東京,處處都可見到騷動的年輕學生,他們對眼前的世界感到深刻的煩悶與不滿,往往為了心目中的理想而發起激烈的抗爭。這股運動風潮,在社會各處投下震撼彈。

在那之後,美國的學術界出現了明顯變化,往後數十年,是後現代思想風行的年代,啟蒙的進步與樂觀精神不再,取而代之的是懷疑主義日益高漲,人們對西方思想傳統開始提出尖銳的反省,各種經典作品也遭到嚴厲檢視,這些出自「中年白人男性」之手的作品,被批評充滿了偏見;另一方面,隨著「認同政治」的興盛,黑人與少數族裔研究、女性與性別研究等各種學門陸續興起,登堂入室,在校園內逐漸占據一席之地。學運開啟了一個顛覆的時代,秩序重新安排,邊緣才是中心。

這場關乎思想、權力與資源分配的文化戰爭,在接下來的時光裡,儘管不復當年激烈,但卻從未停歇。1987 年,美國哲學家艾倫布魯姆(Allan Bloom)出版《美國心靈的封閉》(The Closing of the American Mind)一書,批評學運之後的美國青年亟欲搗毀神壇,忽略傳統,反而導致思想的膚淺。此番言論一出,引起不少回響,布魯姆的書一時洛陽紙貴,人人爭相閱讀。

相較於自詡為進步一方的自由派,布魯姆與他的同道人士,通常被視為保守派。自由派往往覺得改革尚未成功,充滿歷史遺留在各處的不公不義,依舊等待檢討和清理,保守派卻傾向認為,這場運動早已過了頭,讓人們陷入價值的混淆、方向的迷惘,社會走向相對主義與虛無主義,不知伊於胡底,連大學教育都失去了意義。一直到今天,都還不斷有新作仿效布魯姆,數落當代思潮為社會帶來的負面影響。他們批評學運世代出身的老師,看似崇尚多元、平等與自由,言必稱顛覆與反叛,其實是沒了標準和原則,怯於道德和美學的判斷,結果人人任意而行。

在思想與文化的光譜上,巴森也偏向保守派的立場。雖然他與多數深刻的思想家一樣,拒絕、也難以被貼上簡單的標籤,但他對當代文化走向確實帶著悲觀,社會大眾對於經典的漠視,對於教育的放任,還有對於語言的漫不用心,也在在讓他憂心。對 1960 年代之後的美國高等教育,他同樣有所不滿,認為學院中充斥著太多瑣碎的研究,學術研究好似成為慈善事業,必須機會平等、人人有獎,至於課程則變成自助餐大雜燴,任憑學生恣意挑選,對於真正重要的問題反而視而不見。他不無嘲諷地說,當年那場學運風潮留下的最大影響,「在使學生對師長不敬成為當然。」

《從黎明到衰頹》一書的書名,表達了巴森如何評價我們所處的這個時代,他寫道:「此處的『衰頹』一詞,只表示『漸漸銷蝕』,並不暗示活在這等時光之中的人,失去了活力、才能或道德意識。反之,這個時段相當活躍,充滿了深刻關懷,但奇怪的是,同時也極其焦躁不安,因為清楚的前進動線不明。它所失去之物,乃是『可能性』。藝術的各種形式,作為生命似乎已然耗盡,一切發展階段似乎已經走完,各種建制痛苦地運作著,重複、挫折是不可忍受的後果。無聊、倦怠,成為巨大的歷史力量。」

這是我們的時代,處處都是衰頹的表徵。但巴森與其他高唱西方文明終結論者有些不同,他無意宣告一個時代的終結或是文明的滅亡,反而為我們留下了一個指引、一絲希望。巴森原本把他的書稿命名為《西方人的思想與作為:當代文明導論》(Thoughts and Deeds of Western Man: An Introduction to Contemporary Civilization),乍看之下不如最後的書名來得吸引人,卻似乎更能彰顯他的用心之所在:我們應該如何理解、乃至於超脫這樣一個衰頹的時代?他的答案是,閱讀一點歷史。

這本巨著是巴森對於時代的反響。和布魯姆不同,巴森沒有讓自己置身文化戰爭砲火交錯的最中央,他的回應更迂迴一點;它所批判的對象,也遠不止學運世代之後的西方社會。他把時間拉得很長,書寫過去五百年西方文化的起起落落,並探訪存留下來的經典與精華。他相信,治療西方心靈枯萎症的藥方,就在其中。

在這本書中,他既講述為人熟知的名作,也挖掘出早已被人遺忘的作者與作品,展現了驚人的博學。各式各樣的人與事,在他精心構築的章節中一一登場,交織成一篇篇豐富而緊湊、讓人欲罷不能的敘事。他曾說,歷史寫作應該要展現個人的獨特性與瑣事的力量,也要同時寫出人們的偉大與失敗。歷史不是公式、無法化約為幾條法則。他也重視思想的重要性,不過認為歷史學者有任務去研究和理解思想的時空環境與文化脈絡。在這本書中,他親身示範了這樣的理想如何實踐。

《從黎明到衰頹》於西元 2000 年出版時,巴森已經是 93 歲高齡了。他半開玩笑的說,要寫出這樣一本大書,除了長壽之外,還要歸功於經常性的失眠。他也說,為了寫作這一本書,他用了一生做準備。這一點絕非虛言。

1907 年出生的巴森,在巴黎市郊度過了他的童年。他的父親是位詩人,熱愛藝術,往來的朋友都有著相同的興趣,他們時常聚在一起,高談闊論,地點還選在法國文學家巴爾札克曾經居住過的宅第。巴森從小跟著父母參與這些聚會,耳濡目染,對於文學藝術的愛好算是其來有自。

儘管有著美好回憶,巴森與他的父母卻在 1920 年離開了故鄉。當時第一次世界大戰剛剛結束,留下殘破不堪的歐洲,前途黯淡,百廢待舉,往昔的榮光早已不復見。巴森一家人因此決定移居美國,在新大陸上展開新生。

一次世界大戰在巴森心中留下了深刻的陰影,戰爭期間,他一度陷入嚴重的憂鬱,甚至企圖自殺。為此,巴森的父母不得不選擇讓他中斷課業,靜心休養。利用這段時間,巴森閱讀了不少文學與哲學著作。而後巴森對戰爭絕無好感,他說,第一次世界大戰「所以稱大,是因其規模浩大,而非有任何價值偉大。」他也寫道,這場戰爭帶來的後果,是讓西方文明在「物質、道德兩面均飽受蹂躪,這份荒蕪與破壞扎得這麼深,已使創造精力轉向,走岔了路,先入輕浮虛巧,然後跟著投入自我毀滅之途。」

到了美國之後,巴森逐漸擺脫了憂鬱的症狀,並且開始在學業上展露頭角。在哥倫比亞大學期間,他讓自己浸淫在西方學術傳統中,並找到了終生熱愛的作家與思想家,包括蒙田(Montaigne)、伯納蕭(Bernard Shaw),與威廉詹姆斯(William James)。他也加入了文學社團,並開始擔任學校文藝刊物的主編。他才華洋溢,很快就受到矚目。在往後的日子裡,參與編輯刊物或書籍,會是他主要的工作之一。甚至在退休之後,他也曾接受邀請,擔任美國老牌知名出版社史格萊布納(Charles Scribner's Sons)的編輯顧問。

除了為人作嫁的編輯角色之外,巴森自己也是位充滿活力、雄心勃勃的寫作者。1932 年,他以孟德斯鳩的思想為主題,完成博士學位,並在幾年後將這篇論文出版成書,名為《法國種族》(The French “Race”),成為他第一本正式的學術著作。與許多現代學者畢生鑽研一兩個課題,固守自己的專業領域不同,巴森對於人文知識彷彿有著無窮的好奇心,他的研究和寫作涵蓋了各式各樣領域,舉凡文學、藝術、哲學、歷史、音樂,無不是他關心的課題。

1941 年,他出版了《達爾文、馬克思、華格納》(Darwin, Marx, Wagner)一書,批評這三個人的思想,把西方文明引上了錯誤的道路;1950 年,他出版《白遼士與浪漫主義世紀》(Berlioz and the Romantic Century),除了讓人們重新注意到這位音樂家,他也為時常被誤解的浪漫主義辯護,並開始後續一系列關於這個課題的探討。以上主題,在《從黎明到衰頹》中都有跡可循。長期在學院工作的他,對於高等教育也時常發表意見。1968 年,就在哥大學生激烈抗爭的同一年,他出版了《美國大學:如何運作,往何處去》(The American University: How It Runs, Where It Is going),將他擔任多年學務長的經驗形諸文字,也探問高等教育的目的。

巴森不只喜愛閱讀經典文學,對於當代犯罪小說也興趣盎然,甚至曾與好友泰勒(Wendell Hertig Taylor)合力編纂作品選集。就連運動寫作也在他的守備範圍內,他曾留下一句名言:「任何想要理解美國心靈的人,都應該學習棒球,包括它的規則和實際的比賽。」這句話後來被刻在美國棒球名人堂的牆上,傳頌一時。

巴森廣泛的興趣與寫作題材,反映他對現代學術的態度。他雖然贊成專業化(specialization)有助於知識的推進,卻對現代學者們的專業主義(specialism)有所不滿。在他看來,前者意味著做學問時追求專注與透徹,後者則不過導致專家們閉關自守,對其他領域毫不用心,有百害而無一利。巴森也重視給一般讀者的寫作,將這看作是學者的責任,並認為歷史學者不應該與所處的社會文化脫節。他對文字格外講究,還曾出版《簡單而直接》(Simple and Direct)一書,專談寫作技巧。

在這標準之下,他尤其推崇吉朋(Gibbon)、馬考雷(Macaulay)、布克哈特(Burckhardt)和蒙森(Mommsen)等四位西方歷史學者,將他們視為史家的典範。他說,「歷史首先是故事;『詮釋』則可有可無,有些歷史少了它也無所謂。」對於受到現代社會科學影響,而變得乾巴巴、缺乏「人味」的歷史寫作,他是敬謝不敏的。

《從黎明到衰頹》除了是巴森畢生學問的結晶,也是他對人文學術理念的實踐。

這本厚達千頁的大作,出版之後不只專業讀者的好評不斷,更引起一般讀者的回響,大賣數十萬本。還記得中譯本首次出版之際,我曾十分認真地讀過一遍,而今十多年過去,巴森也已經與世長辭,但他在書中處處流露的機鋒與智慧,而今看來依舊新鮮,毫無過時之感。這位活了 103 歲的學者,已經在當代文化史上留下了不可磨滅的貢獻。

然而,在這個時代重讀此書,心中不免也有新的疑惑:巴森筆下的西方文化究竟為何,又會走向何方?雖然巴森在書中強調,西方文化本來是個大熔爐,不斷吸納各方的元素,但他在書中對於歐美以外的世界發展,幾乎少有著墨,西方歷史彷彿自成一格,與非西方世界毫不相涉。巴森擔任學務長期間,雖然十分支持非西方人文的研究,但在他心中,東方與西方乃是兩條不同的軸線,難以融通。他也明言,世界史的寫作不是個可行的目標,歷史學者往往無法理出通貫的敘事,只能東講一點、西講一點,落得支離破碎的結果。

對於一個活過二十世紀的史學靈魂,這點似乎殆無異議。但我不禁要想,如果我們的二十一世紀也有一位與巴森同樣博學而睿智的學者,當他或她在本世紀行將結束之際,回首過去五百年的文明歷史,是否還會同意巴森的說法?或者,屆時我們已經能用另一種的眼光,描繪出世界史的形狀?一百年後的歷史學者,又會將繼續喟嘆文化的衰微,還是能夠興奮地宣告新時代的來臨?凡此種種,已經不是巴森的問題,而是我們這一代人的課題了。

史學大師巴森帶你回到過去,細說西方文明如何在五百年間漸漸開花結果,又如何盛極而衰,面臨再生的瓶頸。

:-從聖經、中國後宮、歐洲皇室,到殖民者情婦的故事.jpg)