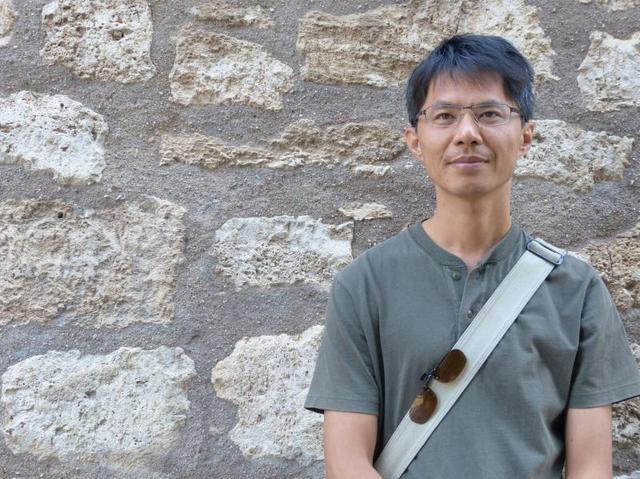

時間是流動,生活不會停留在幸福的高峰,但是記憶會。如果討厭一個人,我們的記憶無疑的會記得那交惡的谷底;如果我們尊敬、喜歡或懷念一個人,我們的記憶會記得曾有的美好。「說故事」這件事是中性,如果我們心中有值得拿來分享的「故事」,想必故事主角是我呵護的家人、朋友。一個值得尊敬的人,即使我們不認識,他的奮鬥事蹟就是故事。「故事」是人的重要資產,美好記憶凝結,可以傳承,這樣對人生就不太悲觀了。──甘耀明x張亦絢訪談

甘耀明在繳出《邦查女孩》這樣長達近四十萬字的長篇小說後的兩年,五月出版的新作《冬將軍來的夏天》轉而刻畫他定居多年的台中城,並佐以大量的寫實細節,力圖讓這本小說更貼近現代讀者的日常。然而,這並不表示這個故事少了小說家作品中常見的魔幻色彩與幽默筆觸,即使這本書描繪的是死亡與傷害這樣沈重的主題,但是他用一幕幕生動戲謔的情節,淡去了療傷這件事的哀悽色彩,讓死亡這件事變得輕盈許多,我們就這樣跟著主角一起經歷了一場笑淚交織的旅程。

人生不過是資源回收

死訊降臨,會迫使一個人開始做起人生的資源回收,你會發現什麼是最重要的,什麼可以鬆手,而什麼價值又是可以用腳重重踢走,祖母就是。最好的證明是,她從人生的垃圾桶把我撿回來了,在此之前我不曉得自己被遠方的某人愛著。不被知曉的愛即使再珍貴,都不夠動人。(頁 108)

甘耀明在訪談中提及創作這部小說的契機,是從「往生互助會」這個遊走在灰色邊緣的組織做發想,因而創造出書中幾個形象鮮明的老女人,包含小說主角黃莉樺的祖母,她們一反常人對老人的刻板印象,即使在遭遇過許多人生劫難,她們仍然活得比年輕人更加神采奕奕,偶爾會因為意見不合而鬥嘴打架,但在關鍵時刻卻比任何人還要團結的守護著彼此。

而黃莉樺在加入這群奇怪的女人群裡的第一個考驗,就是要像個死神一樣,到一個獨居老人的家裡,告知他所剩的時間已經不多,繼而遊說他加入「往生互助會」。曾經她懷疑這樣的「死亡告知」有什麼意義,但當她回憶起祖母在離開了她十多年後,因為已經一腳踏進棺材,在梳理過往人生中的重要人事物時,終於拾回了她這個孫女,在僅剩的歲月裡,陪伴著她走過人生的低潮。

將傷痕淡化成可供回憶的疤

故事裡的女人們,每個背後都有一段傷心的往事,莉樺遭遇的是熟人性侵還有母親試圖以金錢賠償和解的二次傷害,莉樺的祖母則是被兒子因為媳婦外遇而自殺這件事狠狠傷害,其他有的人被兒子散盡家產,有的人被父親遺棄,有的有過一段失敗的婚姻,她們豪不吝嗇的把這些過去跟莉樺分享,因為對她們來說,「家家有本難念的經,拿出來翻閱是安慰新進的受難者。」這雖然是種體貼,讓受到傷害的人知道自己不是唯一一個受到委屈的人,然而有時候,這些拿來當作安慰的往事反而會變成另一種沉重的負擔,聽在本來就心亂如麻的莉樺耳裡,只覺得更加心煩意亂。

傷害一旦造成,是不可能癒合成沒受過傷的完好如初,那條顯示曾經痛過恨過的疤痕,會一直存在著,直到有一天,我們可以雲淡風輕地看待這一切,但這些都必須是要當事人自己放下情緒才能做到的事。甘耀明在莉樺的故事裡,講述受性侵者在法庭上遭受到的壓力與誤解,這自然有小說戲劇性的誇飾,但是諸如加害者供詞裡提及的「情慾流動」,不禁讓人想起去年鬧得沸沸揚揚的輔大性侵事件。然而,作者並沒有選擇一個「正義獲勝」的結局,相反的,他讓祖母一場宛如鬧劇般的「作證」,凸顯出在酒醉性侵事件的背後,糾結於是否有開口說不這件事本身有多麼荒謬。

讓故事停在最美的地方

故事停在它最想停的地方。但是人生不一樣,人生無論如何都會過完,今天會過完,一禮拜會過完,一生也會過完,人生會有結局,但不是每個結局都是好的,但記憶會停在最美的位置,停在最美地方的都是好故事。

剛讀完的時候,其實不太喜歡這樣「開放式」的結局,或許我就像書中的那個小男孩一樣,已經習慣故事就是要有一個明確的結局,不管是好是壞。然而,當我重新翻閱書中的片段後,我開始可以體會到,為什麼作者會選擇這樣的結尾。如果說人生的結局都是必然迎向死亡,那麼我們之所以需要故事,或許就是為了讓記憶可以停留在最深刻的位置,不管那是美好的團圓,又或者是悲傷的離別,那些刻在我們腦海裡難以忘懷的吉光片羽,都是一個個閃閃發亮的故事,我們用記憶珍藏它,用書寫傳頌它,因為比起總有一天會腐壞的肉身,故事能以更頑強的生命力存活下來。

甘耀明用這樣一本豐富的書,傳達了死亡的意義,對他來說,「死是有責任的,那責任是得跟自己深愛的人告別。」這是一場莉樺與祖母告別的生命之旅,在這個奇妙的夏天,她遭遇了最難堪的事件,卻也因為親情的陪伴,而得以再次找回面對生命的勇氣。這是一個女孩被迫在一個季節之間成長的故事,故事雖然暫時劃下句點,但她人生的結局,卻還是未完的進行式。