受訪者:若林正丈/東京大學名譽教授、早稻田大學臺灣研究所顧問

採訪:大家出版編輯部、故事StoryStudio

翻譯:許佩賢/臺灣師範大學臺灣史研究所教授

『臺灣前途住民自決』,就是臺灣民族主義最小綱領的口號

Q1:臺灣認同與臺灣民族主義是影響當代臺灣政治的關鍵因素,也是臺灣近現代史中的重要命題。您在《臺灣抗日運動史研究》附篇四〈臺灣的兩種民族主義〉這篇文章中,援引班納迪克.安德森《想像的共同體》的概念指出:「『臺灣民族主義』現在仍是『次民族主義』(期待什麼時候可以把『次』拿掉)。」[1]

這篇文章最初發表的時間是 1994 年,時隔二十餘年,您認為今日的臺灣民族主義是否仍是次民族主義呢?這個「次」字是否已可拿掉?如果臺灣民族主義現今已發展為成熟的民族主義,您認為促使臺灣民族主義成熟化有哪些重要的因素?其中又以何者最為關鍵?

若林正丈(以下簡稱若林):

我在 2008 年出版的《台湾の政治──中華民国台湾化の戦後史》[2]書中,提出了關於臺灣民族主義最大綱領與最小綱領的觀點。最大綱領是指建立「主權獨立的臺灣共和國」;最小綱領是指「臺灣前途住民自決」。前者是一般定義下政治性的民族主義;後者之所以可以說具有民族主義思想,是因為主張「臺灣前途住民自決」,「自決」的結果理論上是開放的,也就是說也有可能選擇與中國統一。

但決定此事的,不是北京的政治菁英,也不是華府的政治菁英,甚至也不是臺北的政治菁英,而是臺灣住民。這裡所說的「臺灣住民」,即是臺灣公民的總集合體,由這個主權共同體來決定臺灣這個政治體的認同;從政治的層次來說,「臺灣住民」事實上就是 nation。因此,我認為「臺灣前途住民自決」的口號,就是臺灣民族主義最小綱領的口號。

此外,我認為在 1996 年總統直選,臺灣成立民主體制時,臺灣民族主義的「次」就可以拿掉了。其關鍵點不用說就是民主體制的確立與堅持。雖然當時經歷了很多大風大浪,但總統直選不間斷地舉行。不過,我認為臺灣選舉政治中得到比較廣泛的支持之臺灣民族主義,仍然是最小綱領的臺灣民族主義。

過去當選的臺灣總統,就算是民進黨的候選人,為了當選,考慮內外情勢,也並未高舉臺灣民族主義最大綱領。即便是陳水扁競選連任時,在選戰中也只以「公投制憲」打了擦邊球。關於民進黨籍的候選人不得不採取這種戰略的政治結構或輿論結構,在小笠原欣幸教授於去年(2019年)11 月出版的《台湾総統選挙》書中有詳細分析。

四年一次的總統選舉,是關於『臺灣前途』的一種擬似公投

Q2:您在《臺灣抗日運動史研究》書中引用了矢內原忠雄先生在《帝國主義下之臺灣》的這句話「臺灣處於日本與支那〔中國〕兩團火之間」;並且指出在日本殖民統治時期作為「想像的共同體」而誕生的「臺灣人」,其「臺灣認同」對「日本人」的界線是很清楚的,但是與「中國人」之間的界線並沒有被明白定義。[3]

您在 1990 年代所寫的〈臺灣的兩種民族主義〉,文末則提出這個問題:「在近一世紀的歷史中被培養起來的『臺灣認同』是否能在『中國/臺灣』的重層認同中找到新的壁龕而逐漸安定呢?」您當時的回答是:「答案還沒出來。」[4]我們想要請問您,在 2020 年的今日,您認為這個問題的答案是否已然明朗?

若林:

要回答這個問題的,終究不是身為外國人的我,而是臺灣的選民及將來的選民。只是,我從第三者的角度來說,四年一次的總統選舉,是關於「臺灣前途」的一種擬似公投,選民就算不想也不得不思考此問題或相關問題。

因此,和二十幾年前總統選舉剛開始時比較起來,「心裡有數」的人增加了很多。我認為總統選舉所具有的政治自我教育及國民形成的意義,比臺灣選民自己想像的更加重要。

不是拿著刀槍反抗,而是透過近代式的政治運動、社會運動,進行抗日運動的人們,他們在臺灣脫離日本統治後如何生活下去、如何不得不生活下去?

Q3:在新版《臺灣抗日運動史研究》中譯本,收入了兩篇您近年完成的文章:〈矢內原忠雄與殖民地臺灣知識分子──殖民地自治運動言論同盟的形成與解體〉,以及〈葉榮鐘的「述史」之志──晚年書寫活動試論〉。這兩篇文章分別論述了臺灣抗日運動溫和右派人士在戰後面臨的命運及其餘生,與全書其他篇章合而讀之,更清楚望見「臺灣本地地主資產階級」如何步上歷史舞台,以及從舞台退場的整體脈絡。我們想請問您,是在什麼契機之下開啟這段研究?

若林:

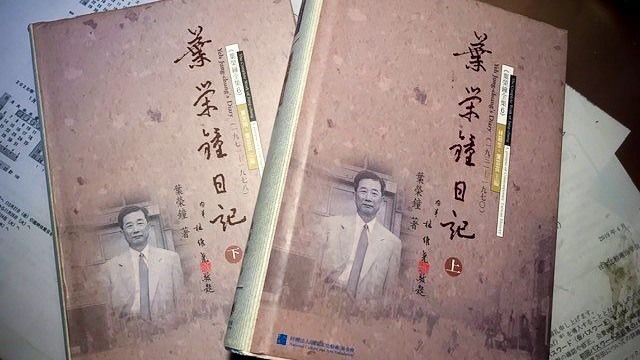

我在 2018 年秋天以「葉榮鐘の歴史への意志──戒厳令下で『台湾民族運動史』を書くこと」為題,在東京的臺灣協會演講。此次演講的紀錄刊載於《臺灣協會報》(2018 年 12 月 15 日),也發表在我自己的部落格「臺灣研究自由帳」。在演講的開頭,我提到了我研究這個主題的個人動機與研究上的動機。雖然有點長,但還是引用如下。

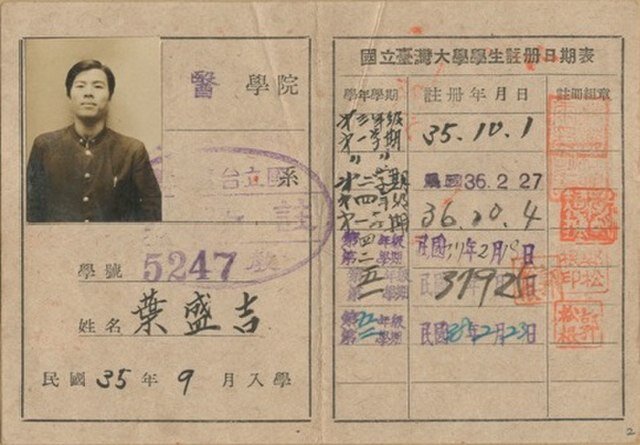

為什麼我想要研究在我年輕時曾經見過二、三次,而連對臺灣有所關心的各位都沒什麼聽過的人呢?其實這裡有非常個人的因素。葉榮鐘先生在1973年3月6日的日記中寫道:

「上午十時河原偕若林如約來訪,談到中午猶未去,內子乃做炒米粉餉客,飯後一時四十分方辭去。」

我在自家書庫找到這份資料,「猶未去」幾個字映入眼簾的剎那,連我自己也知道自己瞬時滿臉通紅。該說自己年輕不懂事嗎,連到人家家裡拜訪的禮貌也不懂,一直待到中午還賴著不走,這一幕青春時代的難堪,被記錄在葉榮鐘先生的日記中,說有趣是很有趣,但還是覺得很不好意思。

但是,我並不是只是因為不好意思才開始研究他。看到這一段日記時,我也已經有相當年紀,從 1980 年代起研究戰後政治史,對戰後臺灣人走過的歷史也有一定的認識。當年被河原先生帶著第一次去見葉榮鐘先生時,我知道他曾是林獻堂的秘書,非常了解 1920 年代各種政治運動的相關人物及內幕。

然而,實際上讀到這一段,與難為情的震撼同時想起的,還有當時只以這樣的眼光看這位前輩,就是只把他當成情報提供者的想法,現在想來實在非常失禮。後來,我對戰後臺灣政治史中臺灣人所經歷的道路、各種苦澀與喜悅有了一定程度的了解之後,我覺得當時自己的態度不太正確。

為了了解戰前各種運動,所以想請教他,雖然也沒有什麼不對,但是,這個人也有戰後的歲月,沒有把這件事好好考慮進去,只想從他那裡得到一些情報來寫論文,這種態度還是不對。因此,我想至少應該好好研究葉榮鐘的戰後歲月,也有一點像是在向他道歉的意思。我自己有這樣的感覺。

也就是說,我年輕時研究抗日運動的那些人,那些不是拿著刀槍反抗,而是透過近代式的政治運動、社會運動,對殖民統治進行批判活動的人們,他們在臺灣脫離日本統治後如何生活下去、如何不得不生活下去,我應該好好地將這個問題放入自己的視野。因此我開始研究葉榮鐘。

至於〈矢內原忠雄與殖民地臺灣知識分子──殖民地自治運動言論同盟的形成與解體〉這篇文章,我在轉任於早稻田大學之前在東京大學教養學部任教,2009 年東大教養學部要舉辦創立 60 週年的紀念研討會,我被邀請去做報告,這是我寫這篇論文的直接契機。此次研討會的內容後來刊行成冊出版(鴨下重彥等編,《矢內原忠雄》,東大出版會,2011 年),其中也收錄了上述拙文的「縮小版」。

這篇文章在研究上的問題意識與前述研究葉榮鐘的動機一樣,也就是希望理解過去參與抗日運動的那些人,那些不是拿著刀槍反抗,而是透過近代式的政治運動、社會運動,對殖民統治進行批判活動的人們,他們在臺灣脫離日本統治之後如何生活下去、如何不得不生活下去。

Q4:您在《臺灣抗日運動史研究》的初版後記提到,做學問時一般而言應該要避免「見面三分情」,您強調面對研究對象保持冷靜是必要的,但您不以對臺灣的「三分情」為恥,反而認為這「三分情」是讓您執著於臺灣研究的動力之一。作為您在臺灣的讀者的我們,也感受到了您在文字背後對臺灣的熱情。

自去年(2019 年)中開始,您陸續在網站上發表了〈我的臺灣研究人生〉系列文章,回顧您與臺灣從陌生到熟悉的歷程、與臺灣友人的交往,以及與研究並進的點點滴滴。請問您這個系列文章是否會繼續寫下去?在未來是否考慮改寫為回憶錄出版呢?我們非常期盼繼續拜讀您的回憶文章。

若林:

學生時代我被教導,不要一頭栽進自己的研究對象,要與研究對象保持適切的距離(detachment)。但是,臺灣研究作為現代日本「區域研究」(地域研究)的其中一個學門,可說是為了相互理解而進行研究,這種學問不是過去那種「帝國的學知」,也不是「敵情研究」。

我不太記得正確的出處,不過,我十分尊敬的學者班納迪克.安德森曾說(大意是),對研究對象的「親近感」(attachment)很重要,我很受到這句話鼓勵。也就是說,detachment 和 attachment 必須保持適當的平衡。關於〈我的臺灣研究人生〉這個系列的文章,我是打算繼續寫,但是會以怎樣的風格往下寫、要寫到什麼時期,我現在還沒有辦法預測。應該會一回一回慢慢摸索,繼續寫下去。

今日臺灣也有可說是『二十一世紀版的青年導師』般的人物

Q5:請問您如何解讀今年(2020年)初臺灣的這場總統大選及其結果?在選戰的過程中,臺灣社會(特別是在許多臺灣年輕人心裡)瀰漫著一股名為「亡國感」的集體焦慮,許多年輕世代的選民認為這場總統大選是「守護臺灣價值」的關鍵一戰,請問您如何看待這種現象以及今後臺灣民主政治的發展?以您作為對臺灣再熟悉不過的「臺灣研究者」的角度,您會給臺灣關心政治的年輕世代什麼樣的建議?

若林:

今日臺灣也有可說是「二十一世紀版的青年導師」般的人物,這個問題輪不到我來回答吧,而且也不應該以外國人的立場來說。

但是,被問到這個問題,讓我想起 1920 年代臺灣從事抗日民族運動的知識分子曾經主張,臺灣可以成為「東方的瑞士」。即使在殖民地支配的重重壓力之下,還能堂堂正正提出這種臺灣視野,這種思想的力量,我認為非常了不起。

Q6:今年 2 月底,東大出版會出版了由您擔任共同主編的《台湾研究入門》一書,該書集結日本與臺灣許多重要學者在其各自研究領域所寫的文章,並收錄了您的大作〈「台湾という来歴」を求めて──方法的「帝国」主義試論〉。由於此書目前尚無中譯本,可否請您與我們聊聊您的這篇文章的主要論旨以及重要發現?

若林:

2018 年 3 月 16 日,我在臺灣師範大學臺灣史研究所演講,這場演講的內容架構與〈「台湾という来歴」を求めて──方法的「帝国」主義試論〉(追尋「臺灣之來歷」──方法式的「帝國」主義試論)相同(細部或許稍有不同)。臺灣師範大學臺灣史研究所已將演講的錄影上傳至網路,歡迎有興趣的朋友可以參考。接下來大概三年左右的時間,我想針對這個主題,將上述這篇文章擴大、擴充,寫成一本專書。這是我現在的抱負。

Q7:您在今年 3 月底自早稻田大學退休,並卸下了早稻田大學臺灣研究所所長的職務。我們很關心您未來的研究動向,請問您在退休的生活之外,是否安排了讀書或研究計畫?是否您會重新回到臺灣近代史研究的行列,多做一些戰前的臺灣史研究?或是您目前有其他更關切的研究主題?

若林:

我會繼續寫〈我的臺灣研究人生〉,然後,我想以前述〈「台湾という来歴」を求めて──方法的「帝国」主義試論〉這篇文章為中心,寫一本題為《臺灣研究序說》的書。

.png)

本書將臺灣民族意識的形成,追溯至 1920 年代由臺灣漢人知識分子所領導的抗日運動,雖然這些運動在現實上以失敗的局面告終,但「臺灣,是臺灣人的臺灣」的口號已深入人心,召喚了「臺灣人」的誕生。

[1] 參見 2020 年版《臺灣抗日運動史研究》中譯本,大家出版,頁 383。

[2] 中譯本參見《戰後臺灣的政治史──中華民國臺灣化的歷程》,臺大出版中心,2014 年初版,2016 年二版。

[3] 參見 2020 年版《臺灣抗日運動史研究》中譯本,頁 393。

[4] 參見 2020 年版《臺灣抗日運動史研究》中譯本,頁 398。