「我在我和人民之間放一條毛線。如果他們那一頭拉,我這一頭就放。如果他們那頭放,我這一頭就拉。」

──第五任哈里發穆阿維亞

紹德家族的第二個生存基礎就是錢。阿布都・阿濟茲在靠石油發財之前就深諳此道。在一九三八年發現石油之前,他的財源只有三個:對到麥加朝聖的人抽稅,根據《古蘭經》規定對穆斯林的財產每年抽一次「劄卡稅」(zakat),以及英國的金援。這些錢他可以自由運用,在每天開放給平民的諮詢會議(majlis)中發給各部落的酋長和前來求助的人。他每天都在王宮中用大盤米飯和羊肉供數千人用餐,從地下儲藏室拿出衣服發給窮人。無論到國內何處,他都會帶著一只裝滿金銀的鐵櫃,就像美國總統不管到哪裡都會帶著核武發射箱一樣。

「我或我的祖先都不會把錢存在櫃子裡,」他告訴他的部長們說。「錢存起來亳無用處。在和平時期,我會把所有錢都給有需要的人,包括我這件長袍在內。在戰爭時期,我會要求人民把所有東西都給我。」

到了一九三〇年,公務人員的薪水、軍隊、部落領袖的津貼、建置廣播電報及城市居民供水系統的經費等等,幾乎讓阿布都・阿濟茲破產。一九三三年,他窮到只以五萬英鎊的價格(約二十五萬美元)就把沙烏地的石油開採權賣給了剛在鄰國巴林採到石油的加州阿拉伯標準石油公司。「相信真主,簽吧!」國王對財政大臣這麼說。一九三八年,標準石油公司果然在沙烏王國的東方省挖到源源不絕的石油。

阿布都・阿濟茲收到的第一筆石油權利金是一百五十萬美元。他相當高興,率領一個多達兩千人、五百輛車的車隊到油田,親自打開龍頭讓第一滴沙烏地出產的石油流進油罐車以供出口。當他從廣播中聽到人類有一天會登上地貌和阿拉伯東部沙漠差不多的火星時,阿布都・阿濟茲向一位美國油商問道,「你知道人類登上火星會看到什麼嗎?」他自問自答說,「會看到美國人在沙漠中挖石油。」

繼任的幾位國王都過著舒適的生活,而紹德家族又出了許多揮金如土的花花公子。阿布都・阿濟茲不會贊同這種揮霍,但他用國家財富來收買子民忠誠的策略則持續至今。和許多國家不同,在沙烏地,收買忠誠並不是針對政治人物,因為沙烏地沒有獨立的政治人物需要收買。收買忠誠的範圍要廣大得多。

沙烏地確實是一個富裕的福利國家,人民不用繳稅就可以享受各種公共服務,雖然品質不佳。教育、健保、水電全都免費,汽油也很便宜。沙烏地的財政至少有百分之八十來自石油。所有來自石油和四千億美元外匯的收益或交通罰款都上交給利雅德的中央政府,也就是交給王室。所有帳目都不對人民公開,不管紹德家族收了多少錢還是花了多少錢,也不管是花在人民身上還是族繁不及備載的王室成員身上。

政府支出中有一部分是公開的年度預算,但人民對預算怎麼編無權過問,由國王指派「代表」人民的諮議院也無權過問。公開的預算書中有百分之四十列為「其他項目」(包括國防、安全、情報、政府在國外的直接投資),根本無法知道內容。總而言之,王室從國家的石油收益中拿走多少和花掉多少完全是秘密。所以很自然的,沙烏地人越來越要求要把更多錢拿來提供優質的公共服務,也越來越要求石油收益的帳目要透明化。這些錢是人民的,不是王室的。

所有福利國家的人民都把政府提供的福利視為理所當然,但比政府福利更重要的是紹德家族直接施予的恩惠。他們會把幾十億美元的合約交給類似賓拉登那種豪族,親王公主們也會設立許多慈善基金,有像「阿布都拉國王住房發展基金」(King Abdullah Housing Development Fund)和「沙爾丹親王人道城市基金」(Prince Sultan Humanitarian City)這種超大型基金,還有多不勝數的小型慈善機構。

重病的沙烏地人會跑到親王的辦公室外排隊,只要親王為他寫封信就可以到一流的軍醫院治療。恐怖分子只要肯洗心革面,負責反恐業務的納耶夫親王也會送他們全新的豐田汽車和 iPhone,甚至安排工作。父親要籌錢給兒子出國留學可以去求親王,饑餓的母親要餵飽家人也可以站在任何一間王府外懇求。

當年在阿布都・阿濟茲國王的帳篷外面就經常有許多人求取食物和衣服。在當年,國王如果有錢,他就會從錢箱拿出金幣送人,而金幣永遠不夠。老國王的恩賜雖少,但比起現在這種以油元支應的全面性社會福利來說,他的子民肯定要比現在的沙烏地人更加感恩戴德。「我們已經成為一個乞丐國家。」一位政府官員私下批評這個政權時嘆道。

紹德家族第三個生存基礎是無所不在、甚至有時令人窒息的宗教。如果高明的政治技巧和石油財富是紹德家族的求生工具,那麼伊斯蘭就是他們的求生指南。對許多沙烏地人來說,紹德王室不只是西方王朝那種世俗國家的統治者,還是伊斯蘭信徒社群的典範。在西方,這比較類似一千年前由教宗加冕的神聖羅馬帝國皇帝,只不過在沙烏地阿拉伯,國王既是皇帝又是教宗,是自詡為「兩座神聖清真寺之守護者」的伊斯蘭教領袖。

沙烏地國王不只是宗教領袖,他所代表的清教徒式的瓦哈比派還教導穆斯林要服從統治者才能上天堂過完美的生活。不管統治者有多不完美,只有當統治者直接違反阿拉的訓示時,虔誠的被統治者才可以不服從。《古蘭經》訓示說:「得道的人們啊!你們當服從真主,當服從使者和你們中的主事人」(第四章第五十九節)。有一條廣為人知的「聖訓」(hadith)記載穆罕默德告訴信徒說:「即使是對阿比西尼亞(Abyssinian)的奴隸也要服從,因為得道的人如同順從的駱駝,往哪牽就往哪走。」

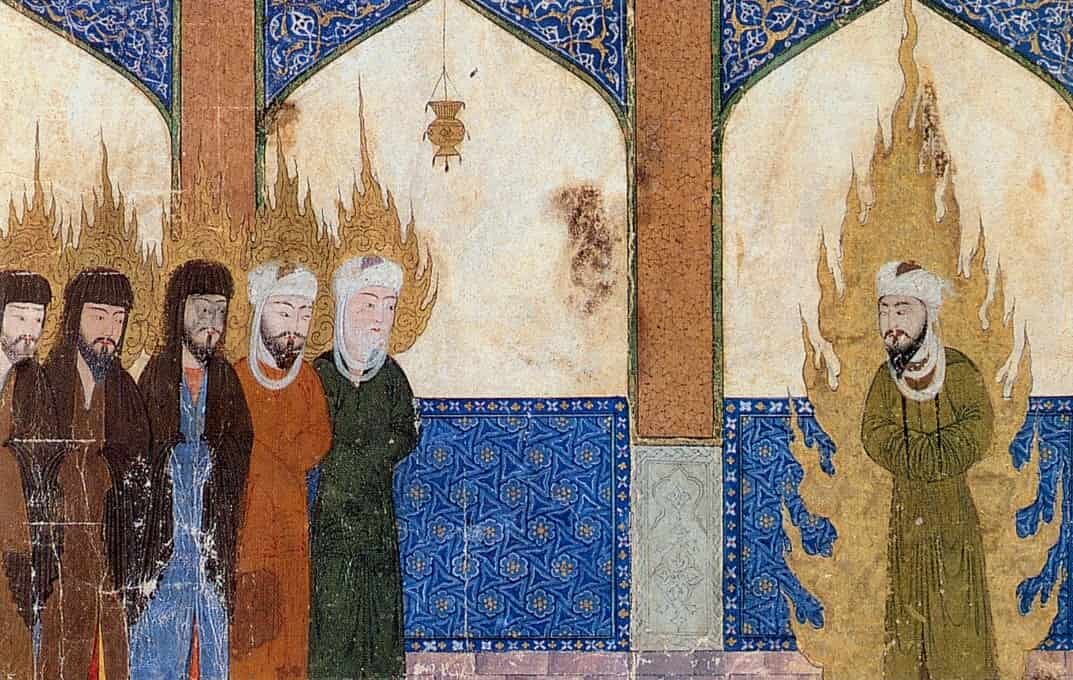

對於在沙烏地阿拉伯和阿拉伯世界占多數的遜尼派穆斯林來說,世界上並不是只有一個精神領袖。當真主的使者、人間的精神領袖穆罕默德升天後,信徒的社群最初是由眾人推舉的「信徒的領袖」(Commander of Believers)──或稱哈里發(caliph)──所帶領,後來在不同國家則有由宗教學者團或教長(sheikh)來帶領的形式。

可悲的是,許多在先知之後帶領信徒的人都很快就放棄謙卑服侍真主的簡樸生活,而是以宗教為幌子來獲取權力和利益,就和今日的紹德家族一樣。唯有第一任哈里發阿布─巴克爾(Abu Bakr)真正過著先知那種為信徒犧牲奉獻的生活。「服從我,只要我服從真主及其使者,」阿布─巴克爾說。「如果我不服從真主及其使者,你們就不必服從我。」阿布─巴克爾之後的三任哈里發都被人所殺,他們連同阿布─巴克爾被大多數穆斯林尊為四位「受到正確指引」的哈里發。

在先知升天後的五十年中,穆斯林殺掉了多位繼承者。先知的孫子也被刺殺,被馬踩踏後再斬首。麥地那和麥加兩個聖地也被洗劫,神聖的天房──被視為世界三大宗教之父的亞伯拉罕的聖壇──也被焚燒和破壞。先知的神聖統治被第五任哈里發穆阿維亞(Mu’awiyah)的世俗帝國所取代。穆阿維亞是把先知穆罕默德從麥加趕走的異教徒貴族之子。穆阿維亞死後由其子繼承,建立了類似今日沙烏地阿拉伯的王朝。

穆阿維亞的伍麥亞王朝(Umayyad)延續了一百年後被阿拔斯(Abbasids)征服,他指控穆阿維亞的子孫背棄真正的伊斯蘭。這位征服者假意邀宴殘餘的伍麥亞王室,酒足飯飽後就把門都上鎖,把所有客人亂棒打死。這些揮霍又殘酷的早期哈里發讓人聯想到中世紀羅馬天主教的幾位教宗。

這段陰暗的歷史使得幾世紀以來許多穆斯林採取一種政治宿命主義。他們認為既然在先知的言行楷模還記憶猶新之時都無法建立正義的統治,現在當然更不可能。這種在腐敗的世俗統治者之下聽天由命以及專注於死後天堂而非改革現世的態度,可以解釋為什麼高壓又貪婪的統治者可以在這麼多阿拉伯國家穩如泰山。

在今日的沙烏地阿拉伯,資深的宗教「烏理瑪」負責詮釋和裁斷《古蘭經》和穆罕默德「聖行」(Sunna)的教誨。這些烏理瑪並不是聖人,只是精熟經典和穆罕默德的生平及教導。這些人因其博學和正直贏得宗教地位,然後國王再指派二十人左右組成「資深烏理瑪會議」(Council of Senior Senior Ulama),對國王就重大宗教議題提供諮詢。

當沙烏地國王在一九九〇年決定邀請美軍進駐以對付入侵科威特的海珊之前,國王先向這個會議尋求教令(fatwa)的許可。一九七九年十一月要對占領麥加大清真寺的本土恐怖分子動武之前,也是先取得這個會議的長老同意。這些由國王指派的烏理瑪也會經常提醒沙烏地人要服從紹德家族的統治,但政教兩者之間並不是亳無衝突。

近幾十年來,紹德家族及其宗教盟友一直在暗中進行拉鋸戰。在一九七九年大清真寺恐攻之後,受到驚嚇的法德國王幾乎把沙烏地社會全部交給宗教決定。除了壓制女性之外,還強迫沙烏地年輕人放學後要額外上宗教基本教義課程。政府在接下來幾十年中資助了幾十億美元給阿富汗、車臣和波士尼亞的聖戰士,孕育出在二十年後摧毀紐約世貿大樓並對沙烏地本身發動恐攻的聖戰士在全球肆虐。

直到二〇〇三年紹德家族也成為攻擊目標時,沙烏地政府才開始掃蕩本土的聖戰士和孕育出聖戰組織的宗教基本教義派。近年在反恐戰爭之下,比較激進和清教徒式的伊斯蘭教派大部分已經被壓制。例如,在二〇〇三年沙烏地恐攻之後,政府以支持極端主義為由撤職了近兩千名清真寺領袖。此外,沒有政府允許,清真寺內不准再張貼傳單以防招納極端分子。禮拜五中午的布道會內容必須交由「伊斯蘭事務部」(Ministry of Islamic Affairs)事先審查,以免觸及聖戰或政治敏感議題。國安單位也對清真寺、宗教講師和學校展開監控。簡言之,國安單位嚴格監視神職人員以確保他們既忠於阿拉,也忠於政府。

就像高樓的防震系統一樣,紹德王室早就極具智慧,懂得在壓力最大時放軟身段,看準時機再彎回來,把割讓的利益再奪回去。王室和宗教領袖也繼續跳著雙人舞,時而平順時而彆扭,但依然由紹德家族主導。

紹德家族效法的是七世紀的穆阿維亞,他曾經這樣解釋為什麼在他之前的三位哈里發都被殺,而他卻可以統治二十年。他說:「我在我和人民之間放一條毛線。如果他們那一頭拉,我這一頭就放,線就不會斷掉。如果他們那頭放,我這一頭就拉。」可以解釋為什麼政府承諾沙烏地人民的選舉可以朝令夕改。為了應付西方的批評,政府在二〇〇五年舉行了有名無實的市議會選舉,但二〇〇九年又推遲選舉。等到二〇一一年阿拉伯之春在中東各國捲起人民要求更多參與的聲浪後,沙烏地政府又答應再辦選舉。所以女性到底能不能在二〇一五年投票還在未定之天。國王答應的事,國王也可以推遲。

紹德家族的統治手腕、龐大的石油財富和宗教對服從統治者的要求,加總起來的效果就是讓大多數沙烏地人暮氣沉沉、逆來順受。沙烏地人容易認命是紹德家族最幸運之處。不管社會底層有多少怨氣在翻攪,不管社會分歧有多大,紹德家族都能持續掌權。沙烏地人有一個笑話很能描述他們這個社會有多像是「順民」。

國王想測試人民的反抗意志。他先在一條繁忙的道路上設立檢查哨。沒有人抱怨。國王又要求衛士查看身分證以進一步測試人民的忍受程度。還是沒有人抱怨。國王決心要知道人民到底能忍到什麼程度,於是又令衛士不只要查看身分證,還要收費。車隊在忙碌的利雅德街道上越塞越長,但沙烏地人還是沒有抱怨。國王又令衛士要每個人賞一耳光。終於有一個沙烏地人勃然大怒。國王令人把這人帶來面前,問他為什麼發脾氣。「我已經排隊等了好幾個小時,」這人對國王說。「如果你要這麼對我們,至少要叫兩個衛士來打耳光,這樣排隊才會快一點。」

沙烏地人從眾且不想出頭的性格對紹德政權極為有利。西方人喜歡搞個人主義,但大多數沙烏地人只要想到與眾不同就害怕。與眾不同就會惹人注意,惹人注意就會招來同儕的嫉妒和家族的排擠。矛盾的是,沙烏地社會作為一個集體時,喜歡標榜自己與其他伊斯蘭社會和西方社會不同,但組成這個社會的個人卻很害怕與眾不同。「沙烏地人的行為不由自己掌控,」一名受美國教育的沙烏地人說。「是社會在掌控。我們現在已經搬到城市,家族取代了部落,但無形的規則依然在掌控著我們。我們沒有自由,否則就會失去家族的支持與保護。」

沙烏地人一生都在符合家族的期待,遵從社會的無形規則。這種集體主義性格迫使沙烏地人要有好多張面孔,每天要變換好幾次。這會產生很大的壓力,所以沙烏地人要紓壓就只能和熟人混在一起,這讓他們更不願意和家族或部落以外的人來往。「美國人只有一張面孔,」一名在美國唸書的沙烏地人說。「我們有好多張面孔,兩張、三張、四張、五張、六張面孔。我們的想法會隨現在是戴哪張面孔而改變,而戴哪張面孔又要看我們是和什麼人在一起。沙烏地人在這裡和在巴黎就會有不同的想法。」

然而,沙烏地年輕人越來越受不了這種強烈注重表面和無所不在的集體主義性格,「我們的心靈被禁錮在箱子裡,」一位中年沙烏地商人說。「但年輕人被網路和知識解放了,他們不會再忍受我們所忍受的。沒人知道星火何時會燎原,但改變非來不可。」

弔詭的是,紹德家族的虛偽成性、父權式的施恩、操弄宗教圖謀私利,並讓沙烏地人麻木絕望的種種權術,已經開始威脅這個家族的生存。越來越多沙烏地人──尤其是女人和年輕人──意識到這些禁錮他們的奸巧手段其實不符合伊斯蘭教義。他們已決心要求改變,要讓沙烏地人有更多自由和尊嚴。

.png)

沙烏地阿拉伯將何去何從?是否改革?誰能領導改革?

改革能帶來民主自由,還是會觸發更激烈的革命?

在阿拉伯之春橫掃中東各國之際,力行絕對君主專制的沙烏地阿拉伯卻仍然聞風不動。這個伊斯蘭世界最保守、排外的國度、恐怖主義的重要發源地,境內有將近 40% 的年輕男子失業,女性則近乎完全被剝奪工作機會,人民完全沒有選舉、言論、結社的政治自由。

儘管王室富甲天下,但多數老百姓過的第三世界的生活水準。這樣的封建專制為什麼至今仍能持續下去?紹德王朝的統治還能持續多久?沙國百姓如果不想挺身反抗,他們要的是什麼?