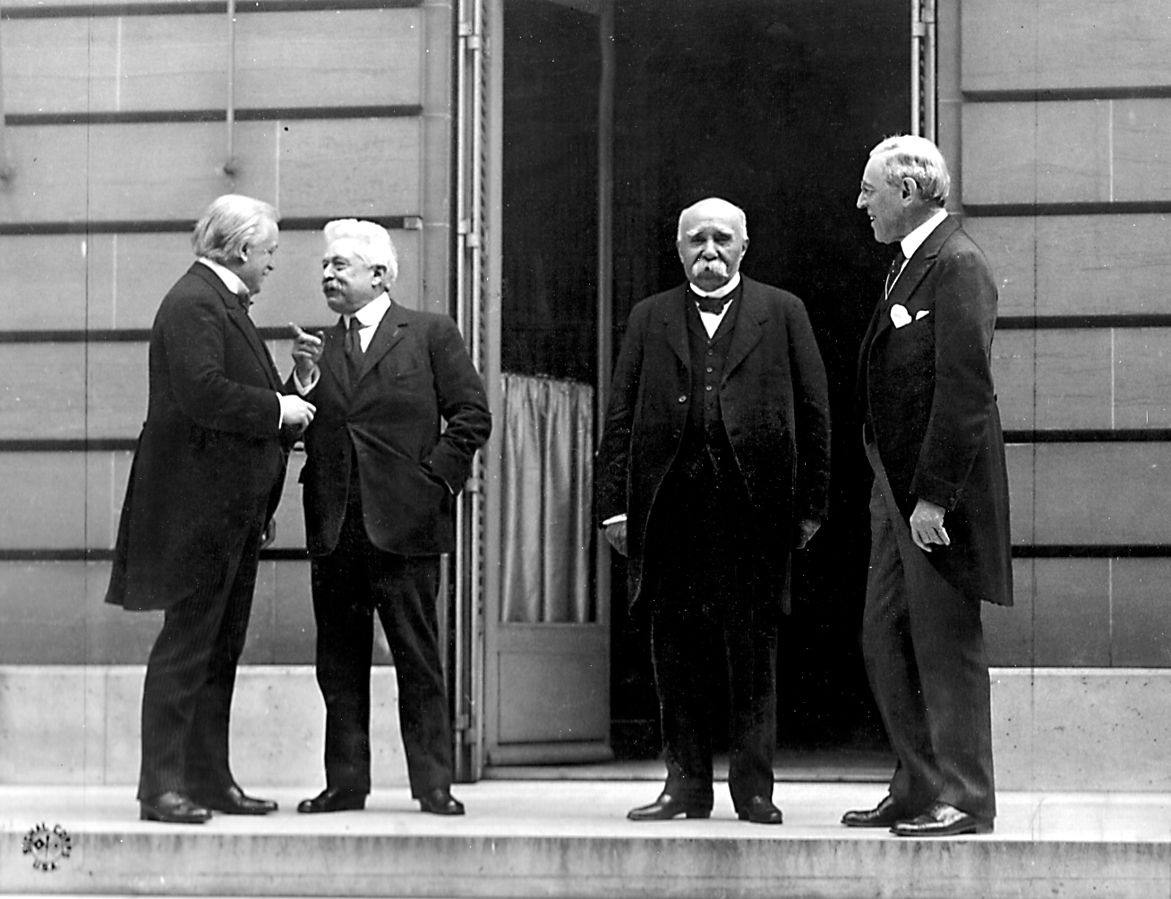

「巴黎和會」是臺灣的歷史教科書中,一定會出現的名詞。在此名詞之下,臺灣、乃至於多數的華人讀者大概會出現「山東問題」、「五四運動」、「祕密外交」、「美國總統威爾遜(Woodrow Wilson, 1856-1924)的十四點原則」──以及這原則被法國「老虎總理」克里蒙梭(Georges Clemenceau, 1841-1929)取笑的逸事──等等的延伸聯想。大概來說,這就是我們對於「巴黎和會」的理解。既是初步,其實也是全部的理解。

然而這些認識,大致都與近代以來充斥於華人社會的「國難史」思維有關,也是過去政權藉以凝聚民心、鞏固統治的重要依據。這種情況使得一個明明是個攸關歐戰之後全球權力分配的關鍵會議,硬生生被華人世界當成強權不公、中國繼續遭受壓迫的又一例證。不只沒能準確體會巴黎和會的歷史意義,也讓和會蒙上一層「帝國主義」色彩。於是,華人繼續自怨自艾,或者帶著有色眼鏡詮釋此後的歷史發展,「國難史」的負面影響始終不滅。

比較真實的巴黎和會,是當西方式近代外交模式──亦即所謂「西發里亞體系」(Westphalian System)──逐漸掌控全球外交場域之時,少數能讓大國、小國齊聚一堂共商未來,並在程序上盡力維持待遇平等的大型國際會議。在此之前,可能只有成效差強人意的「海牙保和會」(International Peace Conference in Hague)殊堪相比。[1]因此,巴黎和會怎可能只在中國的山東問題上著墨,又怎可能任由日本或特定強權予取予求?由此可知,我們對於巴黎和會的認識太過狹隘,而且充滿自我中心、一廂情願的內涵。

麥克米蘭(Margaret MacMillan)的這本《巴黎.和會》,就是一本適合讓長期受到前述思維影響的華人社會讀者,重新認識巴黎和會的佳作。本身就是傑出歷史學者的麥克米蘭,同時也是和會重要參與者勞合.喬治(David Lloyd George, 1863-1945。時為英國首相兼英國之和會代表)的外曾孫女,此一雙重身分可令本書饒富額外趣味。不過,曾經寫過《歷史的運用與濫用》的麥克米蘭,[2]並未因此關係而有偏頗的「濫用」,仍舊秉持其歷史專業,運用嚴謹的多元檔案對照法,幫助讀者深入感受巴黎和會進行之時的各種情況。

之所以需要「深入感受」,是因為華人讀者過去常在歷史教育的影響下,對巴黎和會的認識大抵聚焦於山東問題,然而實際上的和會討論內容「包山包海」,山東問題只是「遠東問題」裡的其中一項而已。雖然山東問題的確是中國代表團在和會中所提出的四篇說帖內容之一[3]見其對中國的重要性,但它終究不是所有與會國家都會、或者需要去關心的議題──這也是為何在本書中,中國一角出現的篇幅甚少的原因。

因此,倘若都將和會和山東問題掛勾,便很容易產生巴黎和會是「強權勾結」或其「最終失敗」的結論,但歷史並非能夠如此輕易解釋的事物。透過這本不以中國、甚至東亞為中心的著作,才能比較深刻地理解當時的政治家們,為何、如何會將想要解決的問題,處理成最後那般未必盡如人意的面貌。

當然,本書可能因為史料運用的緣故,使其採用的視角大抵偏向歐洲,而且是強權所在的西歐。但這並不影響作者身為加拿大學者的慣有「良知」,對於受到大國所欲規劃擺布的戰敗國或其他小國,作者也能詳盡地描述其所面臨的困境與不公。例如在複雜的巴爾幹地區,英、法、美三強的利害關係不同所導致的目標不一,使得塞爾維亞、保加利亞、希臘等國無論戰爭勝負,都難以遂行自身的願望,只能在強權自以為是的安排裡獲致表象的處置。這些處置不僅沒有解決問題,還為日後的種族衝突增添了養分。作者誠實地表示即使和會建造了一個新生國家南斯拉夫,卻只是讓這國家面對著包括國界、族群、歷史等與過去幾無二致的各種難題。

然而,這些內容並非是要表達所謂「白人的罪惡感」(white quilt),而是運用國際關係史的方法呈現時局的複雜性。這種方式可以讓人理解國際上的「現實」(reality)如何發生影響,甚至可令原本抱持高度理想的美國總統威爾遜也不得不向現實低頭。身為美國第一位大學校長出身的總統──而且還不是什麼野雞大學,乃是常春藤名校之一的普林斯頓大學校長──威爾遜確實有著不同於其他政治人物的理念和風範。然而當他開始逐漸面對接踵而來的國際問題之後,終於發現事情真的沒法都按照期望落實。甚至其在國內的政敵,也成為威爾遜想在國際場合實踐理想的阻礙,例如書中提到的洛奇(Henry C. Lodge, 1850-1924),也是最後造成美國沒有加入國際聯盟(League of Nations)的關鍵因素。

在美國的兩黨制政治經驗裡,威爾遜所屬的民主黨通常易被視為較不擅長外交的一方,而威爾遜雄心萬丈地想要透過歐戰後的主導和平之功,證明自己的理念與能力。他在民意部分或許並未失敗,但終究還是在對參議員的往來上受挫。於是威爾遜不只沒能說服足夠的國內政要支持自己,也讓外國懷疑這位失去國內支持的領袖能夠開啟什麼光明。等他再度由美赴法主持後續議事時,連夾道歡迎的場面都沒有了。威爾遜在這些現實狀況下失足,甚至獲致連任失敗的尷尬結果,外交、內政都讓自己失望。國際現實的影響程度,並不只是傳聞裡面克里蒙梭用十誡譏諷威爾遜的難堪而已,而是體現理想主義(idealism)何以通常不被視為外交核心內涵的原因所在。

威爾遜這些理想與現實間的困擾,幾乎在每一件所需要親身處理的事情上都會發生,因為必須在美國的利益,關係最密切的盟友英國及其關切處,以及歐陸首強法國臉色如何等環境裡尋求最大公約數。

偏偏英國是個高度現實主義外交的國家,勞合.喬治即使被凱因斯(John M. Keynes, 1883-1946)偷偷形容成誘惑人心的海妖,關注的是權力本身,卻仍牢牢地掌握著英國最該確保的利益,並在相對無關痛癢的事情上盡其攪局之能(例如波蘭問題,可參見本書第 17 章);法國則只想著自己,又被復仇之心蒙蔽,形同在戰後製造了一個又一個難以解決的新現實,讓威爾遜難以招架,也使得威爾遜終於成為凱因斯口中那個「不堅定」又「著了他們(按指那些歐洲政治家)的道」,成為背叛自己原則、甚至國家,及其他曾經相信了威爾遜的人們的那個可憐蟲。麥克米蘭雖然用「和平締造者」(peacemaker,這也是本書原著的書名)來形容包括威爾遜在內的這些大國領導人,實際上卻還是清楚彰顯了在國際現勢裡,難以自行其是的現實情況。

因此,閱讀本書是種幫助自己重新認識一個「熟悉歷史」的機會,因為這個「熟悉」其實是在某種「中國中心」的迷霧遮蔽之下,將山東問題當作和會重心方才以為熟悉的「誤會」。這些「和平締造者」在千頭萬緒的問題中理出必須優先解決者、可以稍後討論者,或者交付可託付者處理就好了的各種層級,再盡力在短暫的數個月裡搞定最重要的問題,已經做到前人所未能達成的功業,未能盡善盡美實在不好苛責。

可是華人所關切的議題,譬如山東問題,這種雖然算是前述「交付可託付者處理就好」的層級,因為歐美獲知中日之間早有條約(也就是所謂《民四條約》)議定,[4]當然就不必另外花費時間、精力處理。然而,此種態度卻在中國成為引燃民族主義的火苗之一,直到今日仍令不少人士憤恨。但若藉由本書回到當時情境裡,便會知道時人所受之限制,而讓讀者不會再如此輕易地被傳統上所習見的民族意識影響,貶抑這場影響深遠的國際會議在歷史上的意義。

雖然如此看來,本書所描繪的歷史情景頗為沈重,但作者卻並沒有將本書變成艱澀難讀的「外交史論著」,書中實有頗多的時人筆記、回憶,或當時報導等資料點綴其間。不只讓內容變得生動許多,安插的部分如同「花絮」般的篇幅也頗讓人莞爾。例如在是否應該處死德皇威廉二世(Wilhelm II, 1859-1941)的問題上,作者引用某英國外交官員的日記,形容當時坊間一意想要吊死德皇,瘋狂的態度就像「以前對待『大象金寶』(Jumbo the Elephant)一樣」──這個「金寶」也就是迪士尼「小飛象」(名為「丹寶」Dumbo)的原型──生動地展現當時狂熱輿論所帶給主事者的壓力程度。[5]

或如在描述和會期間的社交活動時,作者引用 1920 年的一份記載,表示中國使節曾經邀請外國媒體參加一場晚宴,但主辦人雖「操著極為流暢的英語談論了天南地北,就是不聊和巴黎和會有關的事情」,甚至「到最後也沒有解釋為什麼要請人吃這頓飯」。

筆者尚未掌握此事的史料,無法確知主人翁或事件本身的詳情;但以當時中國代表團中,有能力「操持極為流暢的英語」且有權限、資源主辦晚宴者,或許只有顧維鈞(1888-1985)和施肇基(1877-1958)兩人,而又以顧維鈞做此行動的機會較高。[6]顧維鈞在廿一條談判期間曾獲袁世凱授意,利用這類場合洩漏日本暗中威逼中國的情報給外國,造成日本無法遂行廿一條的結果。因此這個不知意圖的晚宴,是不是顧維鈞有意重複先前的手段,想從媒體手中探得什麼情報呢?如果是,這算不算傳統官僚袁世凱的外交手腕,被中國新式外交官重新運用呢?中國外交官即使更新換代,也出現了許多「海歸」派的外交官,但這類蜿蜒曲折的小技巧,或許仍有一定程度的「傳承」?[7]

對華人讀者來說,雖然本書並未特別描述「遠東」問題,但光是釐清歷來過分受到民族主義影響而偏頗的歷史認識,讓讀者能重新了解巴黎和會的實際運作狀況,而非只是課本裡面一個點綴中國政局的簡單名詞,已經很有貢獻。[8]總而言之,本書對於一般讀者而言,最大的價值應該是避開了過往的民族主義遮蔽,而能更全面地認識這個影響深遠的國際會議;並能藉此思考國際政局牽一髮而動全身的複雜性,深化我們對於今日局勢的判斷能力。雖然本書不免仍有些許「西方中心」的味道,但相較華人論著過度「中國中心」的情形,至少仍有「平衡」之效。而作者旁徵博引,充分發揮外交史研究所需之多元檔案對照法精隨的史學功力,則是身為研究者的我們,也應該反省、效法的治學態度。

(本文作者為國立臺中科技大學通識中心副教授)

[1] 海牙保和會在華人學界中,是在重新找回「外交檔案」等檔案史料的價值而重啟「外交史研究」領域之後,方才逐漸被人關注的議題。目前最為精闢的研究成果,大致仍以開「北洋外交」研究風氣之先的唐啟華為最佳,參見唐啟華,〈清末民初中國對「海牙保和會」之參與(1899-1917)〉,《國立政治大學歷史學報》第 23 期(臺北,2005.05),頁45-90。

[2] Margaret MacMillan, The Uses and Abuses of History (London: Profile Books, 2009).中文版可見瑪格蕾特.麥克米蘭著,鄭佩嵐譯,《歷史的運用與濫用:你讀的是真相還是假象?八堂移除理解偏誤的史學課》(臺北:麥田出版,2018)。

[3]中國代表團在和會中共提出四項說帖,其中解決〈山東問題說帖〉直接有關此問題,〈取消民四條約〉和此問題間接相關。另外加上的〈結束德奧在華特權〉及〈結束外人在華特權〉兩說帖,則都是為結束所謂「不平等條約束縛」的努力。

[4] 一般常將山東問題與「廿一條」加以連結,但實際上真正造成山東問題的,應是袁世凱(1859-1916)在與日本周旋之後所簽訂的《民四條約》。此在諸如唐啟華、川島真等著名北洋外交研究者的著作或論述中均有提及。

[5]有關輿論與當時局勢的互動,中國正是受此關係最明顯的國家之一,也是造成五四運動的重要背景。應俊豪最早對此過程進行探討,論述也十分精闢,可參見應俊豪,《公眾輿論與北洋外交──以巴黎和會山東問題為中心的研究》(臺北:國立政治大學歷史系,2001)。

[6]中國參與巴黎和會的情形,及其中外交人員的往來與行動,以廖敏淑的碩士論文為華人學界最早、且開始細緻地運用外交檔案加以探討的研究成果,可參見廖敏淑,〈巴黎和會與中國外交〉(臺中,國立中興大學歷史學系碩士論文,1998)。日後,唐啟華亦對此問題深入探究,成果可見唐啟華,《巴黎和會與中國外交》(北京:社會科學文獻出版社,2014)。

[7]中國外交官的更新換代,恰巧也在巴黎和會時有了清楚的例證,可參見任天豪,〈巴黎和會(1919)中的胡惟德與中國外交──兩種既有權力位階的體現者〉,《民國檔案》,2015 年第 2 期(南京,2015.06),頁 96-108。

[8]如欲了解中國政治、文化界人士在巴黎和會期間,如何利用外部消息製造國內政治宣傳或打擊政敵的行動等內容,除唐啟華的專著外,鄧野的研究也非常值得一讀,參見鄧野,《巴黎和會與北京政府的內外博弈:1919 年中國的外交爭執與政派利益》(北京:社會科學文獻出版社,2014)。