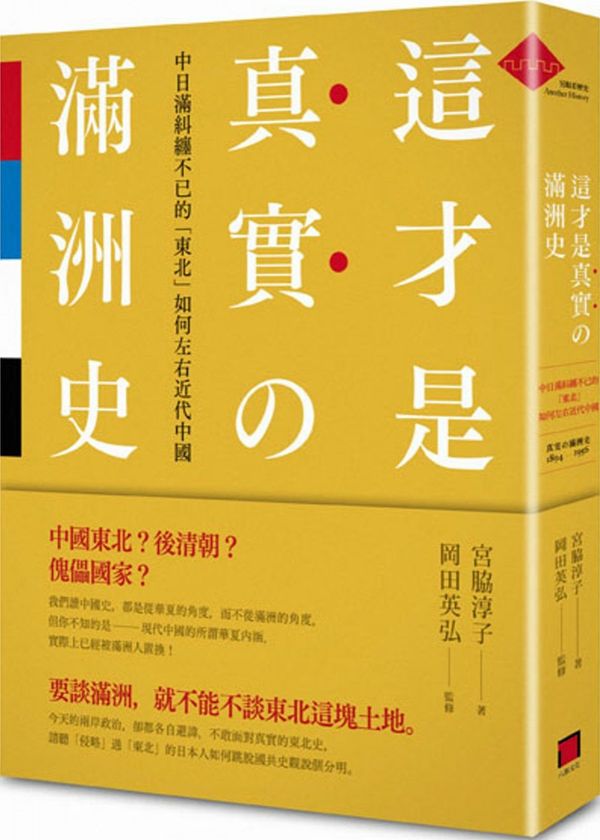

去年由八旗出版的《這才是真實的滿洲史:中日滿糾纏不已的「東北」如何左右近代中國》譯自於 2013 年出版的《真実の満洲史(1894-1956)》,由日本內陸亞洲史專家宮脇淳子博士執筆,其夫東洋史耆宿岡田英弘教授監修,且為稍早於 2011 年出版的《真実の中国史(1840-1949)》(中譯版為《這才是真實的中國史:來自日本右翼史家的觀點》)姊妹作。

在臺灣,關於滿洲國歷史的讀物,多半為學術論文,或是專書篇章,但專著極少。近年來獨立作家出版社發行了一些相關著作。[1]

在這樣的情況下,本書譯者──郭婷玉小姐認為應該視本書為「受日本右翼史觀影響下的滿洲史」,並當作認識滿洲歷史的起點。[2]而這或許是個立場過於偏頗且鮮明的起點,後文還會詳加說明。

作者認同日本右翼團體的主張,試圖對二次大戰結束以來,日本左翼史學界對本國的侵略、殖民擴張以及戰爭罪行的批判,進行反駁與修正。她認為,這是一種受到馬克思主義的進步史觀和中國春秋筆法所影響的「自虐史觀」(第 30 頁),反映的是中、美、英、俄等戰勝國的歷史認識。

因此,她要提供的是「真實」的滿洲史──個避免道德評斷,僅對已發生事件進行前後連貫說明的歷史(第 23 頁)。

作者批評過去日本的滿洲國研究最大的問題是,忽略滿洲這塊土地以及活躍於其中的人們,戰後回到日本所帶來的影響。她主張應該要將滿洲史和臺灣、朝鮮等地的歷史,一起作為日本史的一部份來看,甚至要連周邊的蒙古與中、英、美、俄等國放在一起,從世界史的脈絡來加以討論(第28–32頁)。

我也同意這樣的取向,而就內容而言,作者也確實達到前述的目標,包括共產國際、韓國三一事件、國際聯盟、日本出兵西伯利亞、日本在蒙古人民共和國的戰俘、滿洲國對蒙地的政策等等。

作者認為 1919 年是東亞局勢出現劇烈變遷的一年。

該年 3 月共產國際成立,接著中國的五四運動抗議巴黎和會將德國在華特權移交日本,以及後來蘇聯《加拉罕宣言》批露日俄戰爭後兩國間關於劃分滿洲與蒙古勢力範圍的協定。作者認為這些事件都塑造了日本的帝國主義邪惡形象,並且在中國激起強烈的反日情緒(第 170 頁)。

而日本為了跟共產國際與中國民族主義對抗,以保衛自己在日俄戰爭後取得的滿洲經濟利益,因此組建了關東軍(第 169–172 頁)。而後來的滿洲事變(即九一八事變)也是為了保護日本在滿洲的利益不至被侵害,有其正當性。不過 1937 年的支那事變(即盧溝橋事變),作者則認為此舉並不恰當(第 192 頁)。

作者行文有一貫的特色:常以反問來博取讀者對其主張的認同。

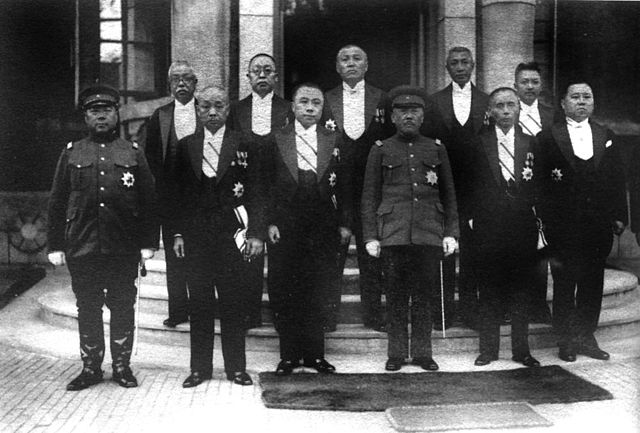

例如,在提到滿洲國是否為關東軍建立的傀儡國家時,作者也認為滿洲國是傀儡國家。「但是,傀儡國家有哪裡不對呢?」「事實上,世界上又有多少國家不是傀儡國家的呢?」(第 241 頁)。並且提到蒙古人民共和國也是蘇聯的傀儡國家(第 250 頁),言下之意是「蘇聯可以,日本為什麼不可以?」

在當時的世界上,代理政權與其對人民的壓迫確實普遍存在。

在蘇聯的陰影下,蒙古人民共和國也經歷了數次的政治整肅,甚至爆發大規模反抗。後來蒙古政府調整其極左路線才穩定局勢。[3]這毋寧說是那個時代的悲劇。

不過,作者提到滿洲國得到了包括羅馬教廷、義大利、西班牙與德國二十個國家的正式承認,與包括蘇聯在內共三個國家的事實上承認。而 1924 年成立的蒙古人民共和國僅僅得到蘇聯一國的承認。因此,滿洲國還比蒙古人民共和國來的好一些(第200–201頁)。

僅就這點而言,確實滿洲國在爭取國際承認上較為成功,而二次大戰期間的滿洲國與蒙古人民共和國確實值得進行比較研究。

有關張作霖被炸身亡事件,一般認為是由關東軍參謀河本大作所策劃的,這也有其供詞做佐證。

作者引用加藤康男《解謎「張作霖被炸身亡事件」》(2011 年出版)一書的說法,一方面認為炸死張作霖之舉,對日本並沒有任何好處;另一方面,又根據加藤所發現的證據顯示,炸藥是安裝在車廂內部,跟河本大作供稱炸藥安裝在車廂外側的說法牴觸。加藤並認為暗殺張作霖跟蘇聯特務機關或其子張學良有關。而作者明顯較為認同加藤的說法,儘管她認為不應該太早得出結論(第 185–187 頁)。

但是,作者宣稱炸死張作霖之舉對日本沒有任何好處的說法,其實是有待商榷的。

實際上,學界一般接受的說法是,早期的張作霖確實親日,但是日方後來對於張作霖試圖控制北京的舉動有所不滿,特別是兩次直奉戰爭(先負後勝),認為這將會影響滿洲的經濟與穩定,並且擔心他的失敗可能會導致當地出現新的反日政權。[4]

另外,張作霖在滿洲修築鐵路、阻礙日人租賃滿洲土地(當時外人在當地無法取得土地所有權)、建立兵工廠確保武器自主,並且創立宣傳媒體進行反日宣傳等作法,都顯示張作霖與日本之間存在許多磨擦與矛盾。[5]

本書一個比較大的問題是,將其他國家學界的史觀本質化。作者雖然抨擊中國的史學界對於滿洲國史存在極大偏見,但美國、臺灣史學界對於滿洲國的研究成果,在其書中基本上是被忽略的。而這些國家的滿洲國史研究也並非如作者所言的「鐵板一塊」,一味批評日本。

例如,在美國學界中杜贊奇(Prasenjit Duara)所寫的《主權與本真性:滿洲國與東亞現代》(Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern)在取向與立場上其實就很接近於本書,只是沒有本書那麼極端,立論也有根據。而陳永發與沙培德(Peter Zarrow)為該書所作的書評,也認為這也跟杜贊奇所使用的材料多半為日本與滿洲國的宣傳有關,卻忽略了日本政府在宣傳與實踐上的差距。[6]

我認為同樣的批評也適用於本書上。

在為日本人在滿洲的所作所為辯護時,作者常常流於自說自話。例如,在談到滿洲當地人受到日本軍隊欺負時,作者似乎認為這點情有可原,「不管哪一國都有這種人,日本人的好處在於,並不會全部都是這樣的人」(第 222 頁)。作者對此的解釋是,軍人出身基層農村,在日本擺不起架子,到了滿洲之後就在當地人面前作威作福。

另外,作者又將在滿洲發生的日中糾紛,歸咎於歸化日本籍的朝鮮人身上(第 231–232 頁),可以說是以出身背景進行劃分,把日本人在滿洲所作的惡行,推到這些出身低下或不純的成員身上。但這類日本並不需要因為這些出身農村的日軍,或新歸化的日本人所作的事情負責的言論,很難讓人信服,畢竟他們是在日本政府的命令、或鼓勵下來到滿洲的,而這種劃分標準對於受害的滿洲當地人而言,恐怕意義也不大,他們所受的傷害與剝削也不會因為是「較低下或不純的日本人」而有所減輕。

雖然,書中對日本的辯護並不總讓人信服,但作者提到滿洲國的統治延遲了漢人在內蒙蒙地的開墾(第 234 頁)這點,倒是有根據。

自辛丑和約簽訂之後,清廷為了籌措大筆賠款,故一改過去封禁蒙古的政策,於 1902 年開始放墾蒙地,以收取押荒銀。這個趨勢一直到持續到民國時期。

但農牧爭地的結果造成了蒙漢之間的矛盾激化,蒙古人屢有抗墾之舉。例如,嘎達梅林於 1929 至 1931 年間在科爾沁左翼中旗的抗墾起義。[7]但在滿洲國成立以後所成立之興安省境內的蒙地,政府規定其土地不允許開放,且農耕也被禁止。[8]政策上的扭轉,也使得蒙古牧民的生計不至於過度惡化。可惜的是書中這些合理可靠的觀點,多半被淹沒在前述似是而非的辯護與自說自話當中,得費一番苦心才能檢出。

本書譯文流暢,可讀性高。譯者並且添加了大量譯注,有助於讀者對本書背景的掌握,可惜尚有校訂未盡之處。[9]

總結前述,雖然本書探討的課題多半是臺灣讀者較不熟悉的,有助讀者擴展視野,但書中鮮明且偏頗的立場,實際上呈現的成果,並沒有達到作者在前言所預期的目標,即—提供一個僅對已發生事件進行前後連貫說明的一種「真實」的滿洲史,反而更類似於日本右翼編寫的滿洲史教科書,也和本書的主題高度政治化有所關聯。

對臺灣讀者而言,期待未來能有其他更好、更全面的滿洲國歷史讀物出版。

(本文作者為美國印第安納大學內陸歐亞學系博士候選人)

[1] 例如李念慈著,蔡登山編,《滿洲國紀實》(臺北:獨立作家,2014)。

[2] 參見郭婷玉,〈有沒有《真實的滿洲史》的八卦?〉,「說書 Speaking of Books」,2016 年 2 月 14 日檢索,http://gushi.tw/archives/19530。

[3] 關於這段歷史,參見 Charles R. Bawden, The Modern History of Mongolia (London: Weidenfeld and Nicolson, 1968), 290–328.

[4] Prasenjit Duara, Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern (Lanham & New York: Rowman & Littlefield, 2003), 49.

[5] 康狄(范國平),〈日軍為什麼刺殺張作霖──兼論張作霖的歷史功績〉,刊於《太陽旗下的罪惡:不為人知的日本遠東戰爭罪行》(臺北:獨立作家,2015),第 218–225 頁。

[6] 陳永發、Peter Zarrow,〈關於滿洲國之建構〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第44期(2004年6月),第 177–194 頁。

[7] 關於此事件,參見蔡偉傑,〈從蒙匪、英雄到環保先鋒:嘎達梅林在現代中國的表述與政治〉,《蒙藏季刊》,第 22 卷第 3 期(2013 年 10 月),第 64–85 頁。

[8] 鈴木仁麗,《満洲国と內モンゴル—満蒙政策から興安省統治へ》(東京:明石書店,2012),第 363 頁。關於本書的中文書評,參見林志宏,〈書評:満洲国と內モンゴル—満蒙政策から興安省統治へ〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第 83 期(2014 年 3 月),第 163–169 頁。

[9] 在此僅針對書中校訂未盡之處進行補充:第 66 頁第 3 行,官史應作官吏。第 65 及 68 頁,圖下的說明應為滿洲與蒙古八旗,原文誤作滿州與蒙古八期。第 71 頁,滿洲旗人應是分為不同的旗分,旗是旗分的簡稱。第 75 頁,德王本名應為 Demčugdongrub,原文漏č。第77頁,土耳其語應作突厥語。第 79 頁,「輪值監視火藥倉庫的六個家族」應作「六戶」,後文「警察官十個家族」亦同。第 133 頁,「直到張作霖等人崛起前,朝時期……」的「朝時期」三字前漏「清」字。第 254 頁「日本要是沒退出聯合國就好了」一句中,聯合國應為國際聯盟。第277頁提及的德王部下即為出身喀喇沁蒙古的札奇斯欽(Jagchid Sechin),也是享譽中外的蒙古學家。第 301 頁註 8 處,準格爾應作準噶爾,牛錄應為牛彔。