在金庸的《倚天屠龍記》中,謝遜給張無忌講了一個古波斯大哲野芒的三個傑出弟子,峨默、尼若牟和霍山之間的恩怨情仇的故事。他說這三位同窗好友意氣相投,曾誓言出社會後任一人只要飛黃騰達,就要盡力拉拔另兩人。結果尼若牟當上了首相,就遵守約定,讓霍山當官;峨默無意仕途,尼若牟就給了他一筆豐厚的年金,讓他能無後顧之憂的研究天文曆法和飲酒作詩。但世事多變,霍山後來棄官叛亂,成了惡名昭彰的刺客集團的頭目「山中老人」,並且恩將仇報的暗殺了尼若牟。

故事中的「峨默」,就是《魯拜集》的作者 Omar Khayyam (黃克孫譯為「奧瑪珈音」)。我不知道金庸的故事典出何處,但費茲傑羅在他的《魯拜集》英譯本的第一版,介紹奧瑪珈音生平的序言裡,也說了相同的情節。他還提到英文裡的「刺客」(Assassin)一詞,可能就是由山中老人 (Old Man of the Mountains) 的本名「霍山 」(Hasan) 衍伸而來的。

費茲傑羅說這個故事他是在一本名為《刺客史》(History of the Assassins) 的書中讀到的。近代的研究顯示,這故事最早出現在波斯歷史學家塔比布(Rashīd al-Dīn Ṭabīb,1247-1318)於十四世紀初著作的《紀事彙編》(Compendium of Chronicles) 之中。但事實上,在古老的波斯傳說中有好幾個情節類似的故事,只是人物不同,同時也有學者考證出三位主角的年代有別,應該不可能同門習藝,所以這個故事看來只是一個穿鑿附會的傳說。[1]

還有人認為這故事可能是中世紀抗拒「阿拉伯化」(Arabization) 的波斯民族主義運動 (Persian Nationalistic Movement) 的宣傳樣板。三位主角可能都是該運動的成員,尼若牟和霍山分別代表體制內和體制外的改革派,奧瑪珈音則如閒雲野鶴,不受任何政治力量拘束。

話說回來,金庸在《倚天屠龍記》中,提到小昭愛唱的兩句歌,「來如流水兮逝如風,不知何處來兮何所終」,也是奧瑪珈音的詩句。我查了一下費茲傑羅英譯的《魯拜集》,發現這兩句歌詞分別出現在第二十八首及第二十九首之中:

〈Quatrain 28〉

With them the Seed of Wisdom did I sow,

And with my own hand labour’d it to grow:

And this was all the Harvest that I reap’d -

"I came like water, and like wind I go."

〈Quatrain 29〉

Into this Universe, and why not knowing,

Nor whence, like Water willy-nilly flowing

And out of it, as Wind along the Waste,

I know not whither, willy-nilly blowing.

其實,第二十八首只有最後一句 "I came like water, and like wind I go",也就是「來如流水兮逝如風」忠於波斯原文,其他三句大都是費茲傑羅的「衍譯」[2]。第二十九首費茲傑羅則是把兩首波斯原詩濃縮併成一詩,而其中 "… not knowing, Nor whence, like water willy-nilly flowing ," 及 "… I know not whither, willy-nilly blowing" 兩句,就是「[有如流水] 不知何處來兮何所終」。

順便看看這兩首詩黃克孫是怎麼譯的:

辜負高人細解蒙,

希夷妙道未能通。

此心本似無根草,

來是行雲去是風。

渾噩生來非自宰,

生來天地又何之。

蒼茫野水流無意,

流到何方水不知。

這兩首詩在很大的程度上反映了奧瑪珈音對人生,乃至於對伊斯蘭教義中「重生」(Resurrection) 的悲觀看法。事實上,以下這首他最早被引用,且飽受伊斯蘭教徒批評的詩,內容就和這兩詩如出一轍 [3]:

We come and go in a circle

Whose begin and end are invisible.

No one speaks a sincere word in this world

As to where we come from and where we are going.

且容我東施效顰,也仿七言古詩體,衍譯如下:

紅塵如圈無始終,

來去無端莫所從。

世無一人能知曉,

何處來兮何所終。

奧瑪珈音對人生的解讀既是如此虛無,因此只能向醇酒美人尋求慰藉。杜甫在《飲中八仙歌》中說:「李白一斗詩百篇,長安市上酒家眠,天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙」,用來形容奧瑪珈音,也是恰如其分,所以有人稱他為「波斯李白」。《魯拜集》中最膾炙人口的一首詩,我覺得就頗有李白「君歌楊叛兒,妾勸新豐酒,何許最關人?烏啼白門柳」的浪漫情懷:

Here with a loaf of bread beneath the bough,

A flask of wine, a book of verse - and thou

beside me singing in the wilderness –

and wilderness is paradise enow.

戲譯如下:

攜條捲餅樹下坐,

美酒一鍾詩一冊。

汝在身旁歌一曲,

荒郊猶比蓬萊樂。

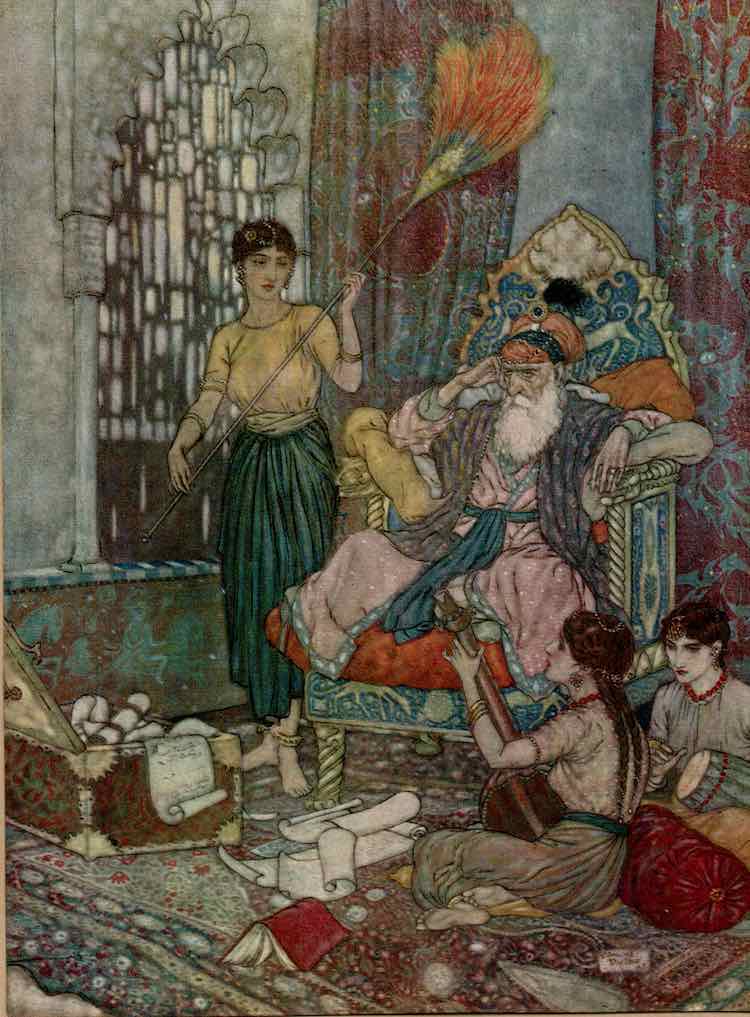

這首詩非常有名,也是被最多插畫家畫過的一首 (據統計到目前為止已有 56 位)。今天介紹的這幅,是艾德蒙・杜拉克 (Edmund Dulac,1882-1953) 畫的。這位畫家原籍法國,後歸化英國並定居倫敦。他的畫風細膩,人物姿態生動自然,當年的名氣可跟之前介紹過的亞瑟・瑞肯(Arthur Rackham) 分庭抗禮。他畫的這本魯拜集自 1909 年首版問世以來,至今也不知再版了幾次,極受大眾歡迎。

對藏家而言,這種十九世紀末,二十世紀初的插畫本必須是第一版,第一次印刷 (First Edition, First Printing) 的,才有收藏價值,以下簡稱首版。但問題是其時並沒有明文規定要在書上註明版本,所以各家出版社各行其是,有的標示得很清楚,有的不清不楚,有的完全沒標。

幸好還有一個簡單的原則可參考,那就是在沒有標明版本的情況下,如果出版商在書名頁(Title Page)上有印出版年份,一般即表示是首版。然而這只是個充分條件,「有之必然,無之不必不然」,沒有印年份並不表示就不是首版。像這本杜拉克的魯拜集就沒有印年份,必須從書的其他特徵來判斷。

其實如果想知道杜拉克畫的任一本書的首版特徵,可以查 Ann Conolly Hughey 所著的 Edmund Dulac - His Book Illustrations: A Bibliography 一書,但這本 1995 年出版的書已經絕版,而且其二手書所費不貲,超過我願意接受的範圍。還好這本《魯拜集》網路上許多古書商的目錄裡都有,根據他們的資料即可做出判斷。

我歸納出的結論是這本書的首版是由倫敦的 Hodder and Stoughton 所出版,共有四種版本。一是小牛皮精裝的限量簽名版,共印了 950 本,其中 750 本在英國,200 本在美國發售;其次是布面裝幀的大眾版(trade edition),又分英國版和美國版。英國版的布面是白色的,美國版是紅色的,比較稀有。

這三種版本的封面圖案都是燙金的,書名以孔雀和大象的圖案所組成的花邊圈起,書內都有二十幅貼在硬卡紙上插入裝訂的全頁彩色插畫。另外還有一種是較平價的大眾版,它的封面設計和前三者不同,比較簡單,書的尺寸也較小,而且書內只有十二幅彩色插畫,並且不是插入裝訂的。

- Aminrazavi, The Wineof Wisdom The Life, Poetry and Philosophy of Omar Khayyam, Oneworld Publications, 2005.

- H. Martin and S. Mason, The Art of Omar Khayyam, Illustrating Fitzgerald’s Rubaiyat, I. B. Tauris, 2007.

- A. Seyed-Gohrab, The Great 'Umar Khayyam: A Global Reception of the Rubáiyát, Leiden University Press, 2012.

:美酒一鍾詩一冊,波斯李白的浪漫情懷10.jpg)

:作家、插畫家、旅行家,三位女性與波斯詩集的故事29.jpg)