石澤良昭著,林佩欣譯,《亦近亦遠的東南亞》,臺北:八旗文化,2018。

日本上智大學的石澤良昭教授長期從事對柬埔寨吳哥窟的研究,本書《亦近亦遠的東南亞》即是其嫻熟運用對相關考古證據、碑文資料與二手文獻的理解所寫出的重要作品,並嘗試在書中提出其對東南亞整體史的想法。

這並不是一本易讀的書,特別是對期待閱讀東南亞「全區域」的故事的人來說,畢竟全書有將近四分之三的篇幅都集中在對吳哥王朝歷史與相關研究成果的討論。

儘管如此,石澤良昭在書中序章、第一章與終章嘗試鋪陳的東南亞史分析框架,仍有不少值得臺灣讀者詳細閱讀、開展討論的地方,特別是讓我們有機會思索「東南亞」作為一區域的歷史該如何書寫,而史家到底該如何於萬花筒般的歷史證據裡編織共同的敘事。

石澤良昭眼中的東南亞整體史

石澤良昭認為,東南亞史並非是「進化論式」的歷史,而是一部「與自然環境共生的長篇生活史故事」,裡面「滿溢著人情味,以及親和的生活、文化連綿不斷的歷史」,是一部「自我成長的歷史」。

儘管東南亞的範圍大到需分為「陸域區域」與「島嶼區域」,擁有相當多元的文化,石澤良昭仍認為其中有些是重要的共同特質,如農耕為基礎的植物文化、二元宇宙論的思想、女性優先的社會制度、水稻犁耕、普遍使用金屬等。

石澤良昭對前殖民時期東南亞史有相當浪漫的討論,認為過往的東南亞居民只需「最小的努力就可以生活,只需雨水就可順利栽種水稻,沒有戰爭就不會有饑饉和災荒」,並形容柬埔寨是「世外桃源」,人與人間相互扶持友愛。

對臺灣讀者來說,我們過往對東南亞的認識經常透過所謂「華人」框架看待,總特別強調中華對東南亞地區的巨大文化影響,卻無形中忽略南亞大陸對東南亞文明與政治制度毫不遜色的作用力,以及當地人民對外來文化的自我調適與選擇性接收。

石澤良昭指出,夾在南亞大陸與中華間的東南亞區域確實深受兩邊的技術與思想影響,然並非單純地全部接受,而是以「補強在地既有的文化核心,強化自我表現及自我文化」──也就是在本地人能動性(agency)的實踐下,東南亞創造出擁有自身特色的豐饒文化世界,而不單是成為南亞大陸或中華的複製品。

如書中舉例的扶南國(位於中南半島南部),其盛世從 3 世紀持續到 6 世紀中葉,期間不但有戰國時期的吳國遣使來訪,亦有南亞大陸的貴霜王朝的使者到來;扶南國有向中華王朝多次朝貢,但也有來自南亞的婆羅門憍陳如(Kaundinya)國王使用天竺法革新扶南國的政治體制,中華與南亞都對扶南國發展留下難以抹滅的痕跡。

上述提到的南亞-東南亞連結並非只是一個前現代的過去,在哈佛大學歷史系教授蘇尼爾・阿姆瑞斯(Sunil S. Amrith)的《橫渡孟加拉灣:浪濤上流轉的移民與財富,南亞・東南亞五百年史》中,亦可看到自 15 世紀末到 20 世紀上半葉,兩地的連結隨著西方勢力與大英帝國的到來而繼續不斷的過程。

為何東南亞最終落後於西方?

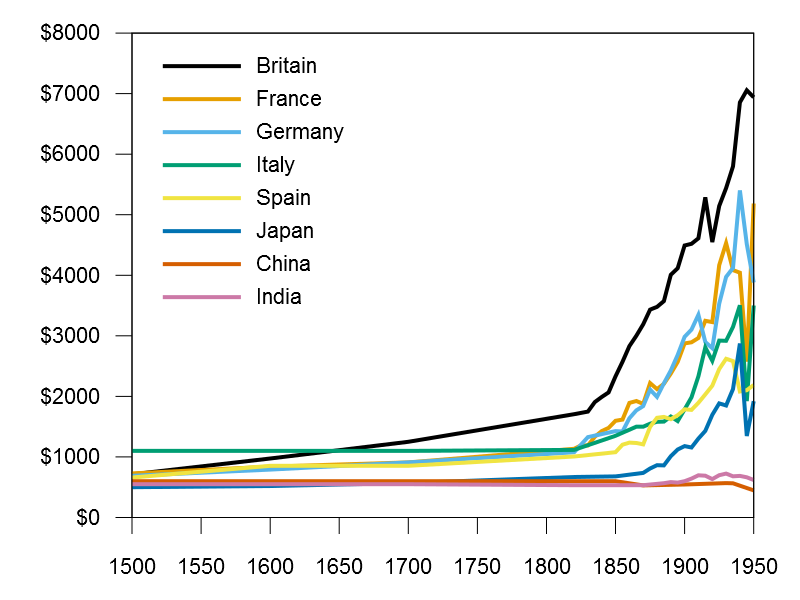

在關於東南亞,或甚至整體亞洲世界如何最終落後於西方這大議題上,石澤良昭嘗試提供一些解釋。15 世紀到17 世紀,由於東南亞地區經濟基礎擴大與大航海時代貿易的繁盛,許多新王朝在東南亞各地建立,然過度強大的王權妨礙通商自由、創造特定商品專賣制度、增加租稅與關稅、獨佔原料輸出權,導致通商活動收益無法轉交到商人手上,「舊體制的專制保守主義」東南亞諸國們得以持續存在。

石澤良昭指出,儘管同時期的歐洲物質文明發展較慢,但到 17 世紀到 18 世紀時,歐洲的產業革命已經成功帶來爆發性的經濟成長,在這過程中,掠奪印度等國家的資源則帶來極大的助益。此外,東南亞對技術開發與新思潮的保守與限制,不但造成東南亞的物質發展落後,其後人口增加與開墾土地的程度亦達臨界點,最終成為東南亞衰微並落入歐洲帝國主義者手中的原因。

然而,姑且不論晚近對於「大分流(The Great Divergence)」相關議題的研究進展已經超越石澤良昭的上述論述──尤其在歐洲資源稟賦與地理偶然性的相關討論方面──石澤良昭的「歷史不等人,這是東南亞的人們在歷經殖民地經驗後才體認的現實」等語句內含的線性發展思維,似乎就已經與其「不以時間為主軸」「東南亞史並非一進化論式的歷史,而是一部與自然環境共生的長篇生活史故事」的論調有些衝突。

歐洲帝國主義的來臨與其帶來的相應鉅變,確實是石澤良昭的詮釋弱點。其無法呈現筆下的古代、中古世界和當前世界貌似斷裂的歷史延續性,亦無法將吳哥王朝與現在的柬埔寨社會、甚至其被法國殖民的歷史作充分連結;而那些石澤良昭筆下與自然共生共長的過往理想幸福,要麼是在西方殖民時期就消失殆盡,要麼就其實根本不曾如此完美存在過,特別是對那些奴隸們與非貴族們而言。當然,他的討論因為限於史料而大多限於吳哥王朝國王與社會上層人士,這一點應該是要被適度理解的。

爭辯中的近代早期東南亞史

從石澤良昭的參考文獻中,我們可以看到其引用澳洲國立大學(ANU)的安東尼・瑞德(Anthony Reid)於 1980 年代末、1990 年代初分別出版的東南亞近代早期(early modern)史經典、一套兩冊巨作《東南亞的貿易時代(1450-1680年)》(“Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Vol.I: The Lands below the Winds”“Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450 1680. Vol.II: Expansion and Crisis”)。

該書曾在東南亞史學界引起眾多討論,其中以瑞德與密西根大學(University of Michigan)歷史系的維克多・李伯曼(Victor Lieberman)的來回攻防最為精彩。可惜石澤良昭似乎僅運用瑞德的一些討論框架,而未將李伯曼許多精彩的評論與修正觀點納入《亦近亦遠的東南亞》的東南亞史分析框架裡。

瑞德和石澤良昭一樣,亦嘗試歸納出東南亞地區的共同特質:在自然環境方面,多河流、海洋與熱帶森林;在人文方面,多屬南島語系民族,並因自然環境相近而有類似飲食習慣(特別是稻米和魚),且東南亞區域內商業往來最為密切(相對於和域外的南亞與中華貿易而言)。

在《東南亞的貿易時代(1450-1680 年)》中,受布勞岱爾(Fernand Braudel)與法國年鑑學派影響的瑞德認為 1450 年左右開始蓬勃發展的國際海洋貿易,不但協助鞏固東南亞各地的大型中央集權政權,前所未有的商業繁榮更帶來貨幣化(monetization)、信用與市場發展、都市化等現象,而新的城市、市場連結則加助伊斯蘭教、基督教與上座部佛教的發展,進一步促成各地跨域道德倫理世界的成形。

在 17 世紀中期經濟崩潰前,東南亞地區內部的海洋貿易連結相當強韌,而馬來語則成為眾多港市的通用語言──就如同資本主義與文藝復興正衝擊同時期的歐洲大陸,東南亞此時期興盛的海洋貿易亦替該區域帶來諸多變革。當然,瑞德知道所謂東南亞區域異質性其實相當高,如越南就被認為和中華較接近,可能不能全然算是以貿易為主的東南亞海洋世界的一員。

那 17 世紀中期東南亞經濟崩潰的原因為何?就這部分而言,石澤良昭的解釋基本上就是瑞德結論的極簡刪減版;石澤良昭批評「舊體制的專制保守主義」王權讓東南亞區域貿易發展陷入瓶頸,這想法基本上即是瑞德於 1993 年出版《東南亞的貿易時代(1450-1680 年)》第二冊提出的概念,只是瑞德不但有提出此變項,還進一步討論緬甸、爪哇的海岸與內陸政權鬥爭、環境因素影響、貿易利潤衰退、華商、歐洲商人的航海技術進步與荷屬東印度公司到來其他等變項。

這些石澤良昭皆沒提到的部分,卻都是後來東南亞地區從栽植經濟作物退回自給農業,放棄長距離國際貿易的關鍵,僅以「舊體制的專制保守主義」作為東南亞經濟困頓的解釋,似乎有些過於簡單甚至矛盾,特別是《亦近亦遠的東南亞》一書中運用了不少篇幅論證吳哥王朝農業經濟體系的穩固性。

就連瑞德的觀點,都曾遭受其他學者的挑戰,尤其在所謂的東南亞區域的齊一性、整體性方面。維克多・李伯曼即在對《東南亞的貿易時代(1450-1680 年)》的書評裡表示,「陸域區域」與「島嶼區域」的東南亞應該被分開討論,甚至在後來出版的《形異神似:全球背景下的東南亞,800-1830年》(“Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, C 800-1830Vol.1,2”)中強調,在約 800 至 1830 年間,陸域區域東南亞和「受保護歐亞大陸地區(Eurasian protected zone)」(如:歐洲、日本)有較多相似發展,而島嶼區域東南亞則因歐洲人較早到來而和易被內亞游牧族群侵擾的「被暴露歐亞大陸地區(Eurasian exposed zone)」(如:中國、印尼與西亞)歷史經驗較相似。

瑞德對海洋貿易的過度著重,確實讓其東南亞陸域區域的討論有些削足適履的感覺,例如瑞德因為越南發展相對獨立於海洋貿易,就沒將儒教對越南政治體制的影響,擺放至與伊斯蘭、基督教對其他東南亞政權的影響同等,而許多東南亞地區政權的鞏固其實是因為 15、16 世紀時內部泰語民族侵擾的止息而開始,而非因海洋貿易催發。眾多農業技術的進展,其實亦是內部驅動而非海洋貿易的成果。

就連瑞德所謂的 17 世紀中期東南亞經濟崩潰,都可能是言過其實,尤其是對東南亞陸域區域與島嶼區域西部來說,在 18 與 19 世紀初,東南亞陸域區域可是再度出現人口成長加速、耕地與貿易成長等現象,逐漸形成泰國、越南與緬甸這三個日益中央集權的大型政治體,而除越南以外其他東南亞地區可並未停止受到歐洲文化的影響。

瑞德在《東南亞的貿易時代(1450-1680年)》想強調 1680 年代後東南亞地區的衰微與分裂,然李伯曼批評馬來/印尼的歷史(瑞德的專精領域)方向並不能輕易放大而直接當成全東南亞的歷史趨勢,認為事實上陸域區域東南亞和歐洲地區擁有類似的政治集權發展,就連歐洲殖民者都僅是接續而非創造這過程,例如西班牙殖民下的菲律賓群島。

除過份著重吳哥王朝這單一案例外,石澤良昭著書的框架還有一個明顯缺憾,即其對東南亞文明發展的論述著重中華與南亞大帶來的影響,且認為這許多部分已逐漸被吸收進東南亞本地文明的底蘊裡,卻鮮少篇幅談歐洲文明對東南亞文明的重要影響,似乎認為東南亞本地僅對中華與南亞文明有選擇性學習的能動性,而歐洲文明則僅能被當外來的、無法被吸收的異物;在僅 14 頁的第十章「與歐洲基督教社會相遇」裡,基督教被當外來者一般的討論,就明顯和石澤良昭對東南亞上座部佛教與伊斯蘭教的討論有待遇差異。當然,這和他選擇將本書核心段落的討論停在歐洲人具巨大影響力的 18、19 世紀以前有明顯關係,儘管這樣將前歐洲殖民與歐洲殖民時期斷裂討論的歷史敘事不甚令人滿意。

尋找臺灣觀點的東南亞史

雖然石澤良昭《亦近亦遠的東南亞》的東南亞史框架有其限制,這仍是其集數十載研究心血後的成果,是日本東南亞研究學界的優秀作品,而書中對近代前日本與吳哥王朝的多面向往來亦相當有意思。

臺灣史和東南亞史的連結其實遠較我們想像得多,如 16、17 世紀西屬菲律賓與臺灣和鄭氏政權的政治牽扯,更遑論南島語族帶來的臺灣-東南亞關係紐帶,讓臺灣其實具有相當條件嘗試提出對東南亞史不同於日、美國學界的新框架──一個臺灣觀點的東南亞史,確實是相當值得開發。希望包含石澤良昭《亦近亦遠的東南亞》在內的大量近期外文翻譯東南亞研究相關書籍,能刺激國內東南亞區域研究學界一齊努力,為臺灣東南亞史研究帶來新活力。