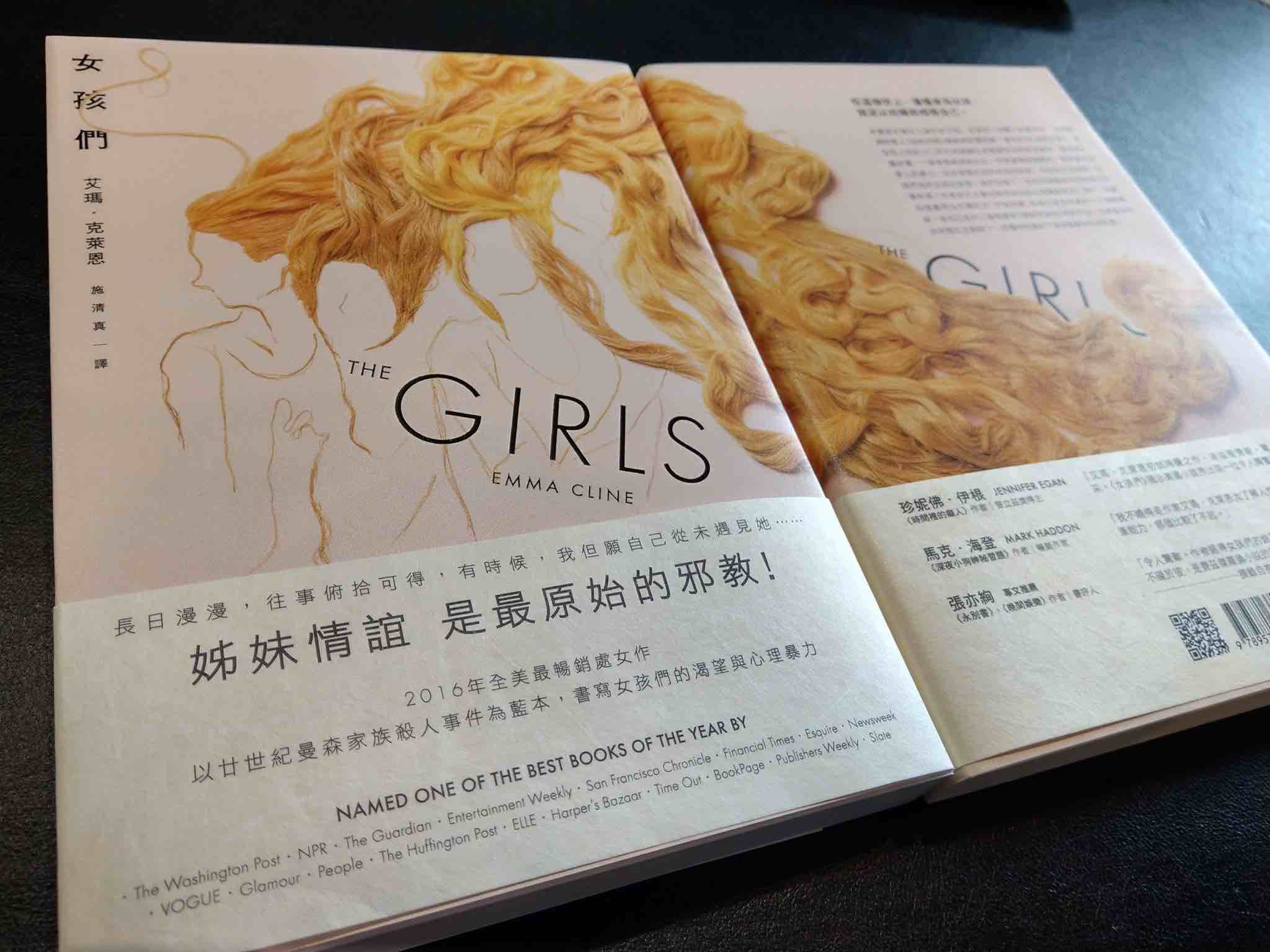

《女孩們》是一本從女孩視角出發,一場時光回溯之旅。作者令女主角伊薇・博伊德的生命裡裂出一道足以使櫻桃滾進去的縫隙,那鮮豔欲滴的紅果實,伊薇低身撿拾後,雙眼即所見,就是帶來她生命風暴的女孩──蘇姍。

人初始先是從同類的樣貌中,建構自我的外表;而女孩們是一種更加辛苦的族類,她們的同類多是一種向外取悅他者的族群,他者的目光及她們想像中的他者是電力不佳的探照燈,於是女孩們常常在黑暗中摸索自我的樣子。《女孩們》即是一本試圖返回迷亂的少女時光的撫慰之書。

蘇姍如鮮紅櫻桃的乳頭如果沒有閃瞬般落入伊薇的眼內,也許伊薇就不會像吃了禁果的夏娃般,降入地獄,餘生都自責式地回憶:那些與她們在一起的日子,她究竟在做什麼。但是伊薇甘之如飴地大口大口吃下在「牧場」所有從垃圾桶找回來的食物,只因為蘇姍也是如此。

伊薇的迷亂少女時光,其迷亂的字眼含蓋著一個事件,伊薇在年少時,與一群殺人集團共同生活過。

《女孩們》主角伊薇是一個有產階級的「好」女孩,穿著得體,應對有禮;任何女孩生活準則,她都從父母身上及朋友口中,一句一句照單全收,她不會超出生活環境對她的要求。家庭的裂縫是她人生第一道難關,這件事不是突然地發生,而是在豪華寬敞的別墅的盛大派對中已具體成形,杯觥交錯之間,她已預見父母要帶給她的難題,她隱忍情緒,在兩者之中選擇一方作為責難者。軟弱的母親令她洩氣,無詳加思考之下,母親成為她人生第一個不願意成為的大人模樣。

母女倆擁有外婆的遺產,生活無慮,沒有令人困擾的生活帳單,表面上沒有問題,看不到的問題卻在豐郁的衣食之下漸漸透出腐味,那股味道使她無法與母親同處一室。然而,未成年的小鎮高中少女又能往那個方向逃奔?這時,一輛私人巴士恰巧地停在她眼前。

裡面有一張她辨視得出來的臉孔,一張她無法忘懷的同性之臉。

一輛開往「牧場」的古怪巴士停在伊薇面前,巴士裡的女孩們,討論著一個男性,這個稱作「牧場」私人集團的中心領導人─羅素,他事實上不是外表迷人的男性,可是他擁有安撫他人的高超本領。他帶領著一群女孩們,在他們自稱的牧場裡生活。他聲稱,要開創一個沒有種族岐視、沒有階級意識、絕對不排斥任何人的新社會,這種聲明,在 1960 年代的美國就是一個新族群的宣言,嬉皮們(hippy)的人生格言(註一)。

伊薇與女孩們及羅素的同住的日子,她預感,自己將不會阻止羅素疊上她的身體,她的身體,在踏上巴士的那瞬間,她就一同交出去,她來到與她們之中,與各式狼者同處一室,念茲在茲的卻是另一個女孩。那個女孩選擇了羅素,選擇各式她所不可能想像過的生活方式,伊薇都想要經歷。更何況,在牧場裡,女孩們與蘇珊都認為羅素的靑睞是一種榮譽勳章標誌。

妳為什麼哭哭啼啼?她會問我。你甚至什麼都沒有做。

事情是怎麼走到那一步的?這群嬉皮不甘被尋常社會所束,但剝奪並殘害另一家人的生命,怎麼可以稱得上愛?伊薇・博伊德是個交上壞朋友,然後被迷得神智不清所犯下惡行的未成年少女嗎?

不是的,《女孩們》不是這麼社會新聞公式般的小說,新銳才女作者艾瑪克萊恩虛構了伊薇・博伊德的角色,去旁觀一件真實的集體犯罪事件,然而她的虛構之技飛騰於真實之上,小說裡有不少描述,小說的文字之機身,已經飛快地擦過真實之海平面,但旋及又回身高飛於虛構之空。甚至借小說角色之口質問伊薇:「妳真的有和那群邪教生活過嗎?你沒有出現在任何新聞報導裡啊」假如不存在真實的伊薇・博伊德之人,那她所回想及建構的每一個畫面,每一個感受來自何處?

伊薇的苦澀及羞恥,在每一個從以前到現在,生而為女性之內裡,存在並生長著。她所惱煩的一切,任何女性難以不陌生。她說:

她們的淪落其實情有可原──在這個世界上,僅僅身為女孩,就足以防礙妳相信自己,這點我非常清楚。

《女孩們》於描述少女初成的種種心情變化,對自身情慾從內部冒出時,少女們難以平靜面對及放置的困擾與難堪,其描述絲絲入扣,令所有生理女性之人或認識女性為悅已者之苦的人,認同到無法再更多。伊薇代言了每一個女孩,同時也見證一個「惡女」的存在。

蘇姍,作為一個吸引伊薇的極端個性化角色,她是邪惡的化身嗎?她與同黨及羅素一同去殘害一戶無害的家庭,是否全然地良心全無、人性泯滅至極呢?

作者艾瑪克萊恩告訴讀者的不是一個是非題的答案,她以女性之眼的視角,告訴讀者,一種超出控制支配、情慾流動、性別認同等約定俗成的議題標籤之外,另一種圖像式回應。讀者們啊,細心閱讀並感受《女孩們》的每一個場景,或許你不會驚訝我以下的告白:「我可以願意化身成伊薇,去遇見一個可能識別出我的存在的蘇姍。」然而,告白是衝動的,蘇姍也是不存在的,但伊薇卻是每一個女孩生成之時,多少無法逃離的認同泥沼。我願現世的女孩們僅以文字體驗過伊薇之苦澀,而非以俗世之身去受到伊薇的自我鞭苔之苦,並感謝著《女孩們》的面世與降生。

(本文作者為台中純小說精讀會負責人)

註一、容我引述一經典影像文本《阿甘正傳》作為當時的時代註記,電影女主角珍尼曾經陷入的泥沼(點文字看影像片段),她誤以為嬉皮人生可以作為她的人生解藥,事實上嬉皮作為一種反抗當時六零年代的態度,立場可敬,但之於對社會帶來的騷動及混亂軟弱之人的而言,從後世的角度看來,仍有不少爭議。反抗的形式不應該被外在藥物主導,也不應只流於身體情欲權的濫用。