出於我對國族認同的興趣,在研究亞洲歷史過程中,時常在心裡浮現一種假想題,例如,二戰結束之前,台灣、東北(滿州國)與上海(租界)之間有著什麼樣的連動關係;在黨國教育下被切為「漢奸」者,在當時的環境下,究竟是怎麼樣的人?在「大東亞共榮圈」的勾勒中,那些日語文化者(日本人與其殖民地子民)如何在期間移動,又有哪些認同?

這是一個非常值得讓人探討的時代,「國界」此時毫無意義,兩岸之間或因驅逐殖民者的民族主義而動──不論抗日或對抗歐美──或因豐富強化文化成果而行,怎麼想都是個很有張力、很有故事的舞台。

我那本關於亞洲國界與國族認同的書出版前,隨口向編輯聊起這個興趣方向,竟得到一個具體的回答:「劉吶鷗啊。」見我疑惑,他立刻補充:「是日治時期遊走兩岸的電影人。」

聽起來很有趣,而且電影文化比政治革命感覺起來更能衝破國界,我拿出手機搜尋,查了一下此人的背景後,把名字記了下來──也買了他相關出版品。因手上還有題目在做,劉吶鷗與他的一切在這之後被我擱置不理,除了他出身台南望族、被暗殺在上海市街外,我這金魚腦裡只留有他與李香蘭的八卦,再無其他。

再次聽到這個名字,是因為本書作者徐禎苓。劉吶鷗是徐禎苓博士論文的研究對象,她閱讀日記、書寫心得,到中國當交換生,甚至為踏查「新感覺派」的蹤跡而旅行,都只為了讓這個活在 1920 年代的文化人與他的伙伴們的形貌、身世更為具體;而我們這些(滑手機看貼文的)旁觀者,從她的分享中,竟也跨越時空與這個陌生文人有了數位連結。

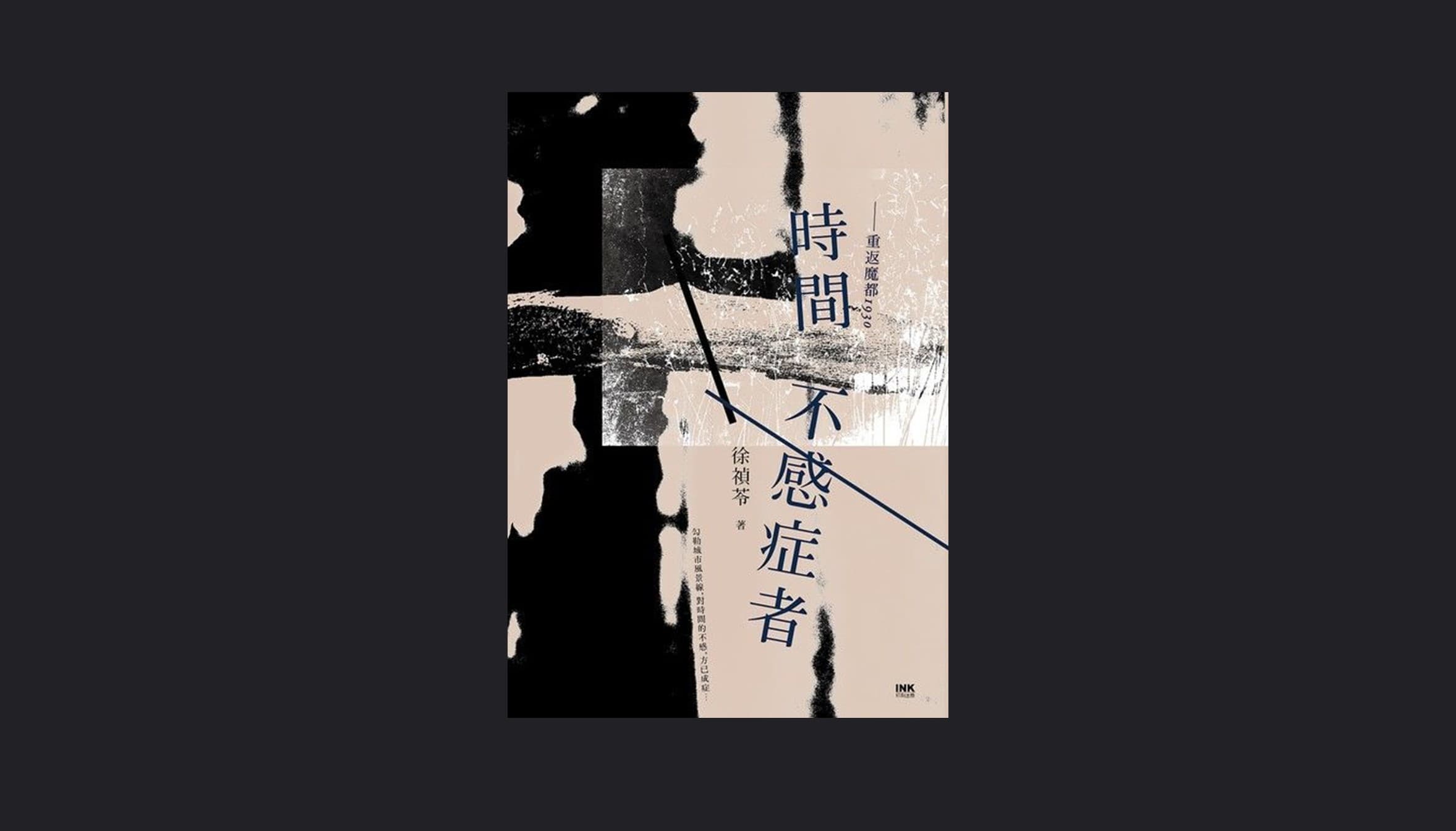

當我知道禎苓甚至飛到日本,拜訪劉吶鷗小女兒時,也忍不住哇地叫了出來。而這追尋的過程,更完整、更細緻地被書寫下來,收攏在這本《時間不感症者》裡。

整本書的序章,自是從劉吶鷗開始,也從他與作者的故鄉台灣開始。徐禎苓敏銳地將這個主角置放在歷史的視野上:

劉吶鷗就像當時的文人一樣,搭船往來於中國、台灣和東京,買書、看電影、找朋友、上學。嚴格說起來,這生活沒什麼特別,可恰恰就落在一九二七年。人們創造了歷史,但歷史也挑人,劉吶鷗無以迴避地在旅途上見證了東亞的轉變。

而為了了解劉吶鷗與上海,準備赴陸當交換生的徐禎苓,恰恰好,在劉吶鷗前往上海(1926)的八十八年後,遇上一個與中國有關的社會運動,一個歷史需要轉動的當口。「中國,對於台灣人,一直以來就是個複雜又晦澀的符碼。」聽父母對她到現場又是緊張,在行政院前鎮壓行動後又是痛罵中國,徐禎苓忍不住感慨:

我的時差旅行無可避免疊上幾重參照,劉吶鷗的世代、父親母親的世代和解嚴世代,那將不會只是上海地景的更迭,也連帶輻輳幾世代的台灣人對於中國的想像,又或者台灣人在中國的境遇。

「時差旅行」正是這本書的關鍵詞,徐禎苓以一個台灣解嚴世代的目光,踏上一個因戒嚴與內戰而斷裂且片段想像的土地,追尋的是民國初年兩岸文化人的足跡,但面對的是已然強勢且具有絕對意識形態的中華人民共和國的子民與環境,她必須在心裡與歷史對話,也不得不在現實中面對一切挑戰。我無法確知劉吶鷗在當時的上海是否自在,卻曉得我們這些台灣年輕世代在中國,都無法安然。

因此,劉吶鷗雖是這本書的緣由與線軸,卻非一切。徐禎苓在中國的「走讀」與見聞,更是生動有趣。我曾跑過兩岸藝文,多次赴陸旅行,徐禎苓筆下的許多地方我也都走過,但說實在,因為缺乏如她那般敏銳的眼睛與細緻感受,所以沒有什麼深刻地記憶,也不若她筆下有情。因此,讀這本《時間不感症者》的過程中,我彷彿也再次旅行了一趟,並在心裡與徐禎苓,以及她所對話的那些文化人,對話了一次。

最後一提,之所以推薦這本書,不單只是因為上述因緣,我和徐禎苓正是在她結束交換後,於在中國福州的一個藝文活動中認識的。這座城市也曾有許多民國文人的深刻烙印(包含她在書中提及的林徽音),與台灣/國民黨政府的關係也很是密切,或許因為如此,這裡的文化人對我們、對台灣,也較他處更為開放包容,也更強調台灣自由民主的珍貴。

無論如何,所謂的中國,不論那個時代,哪段歷史都不會是一個絕對值,如果可以將自己的經歷作為出發,將這本書視為開始,或許我們都可以像劉吶鷗那樣有個開放、浪漫、自由的人生旅行。沒有國界的。

踏查者耽溺古老光陰裡,彷彿劉吶鷗在〈兩個時間的不感症者〉描寫男人沉醉於摩登女郎的戀愛時光。時間的感與不感,有浪漫,也有刻意的悖逆。徐禎苓的上海,終非上海人張愛玲自揭的華麗與蒼涼,而是交換生能懂得的言與意。