召喚天才少女作家

陳蕙貞這個名字對許多人來說前所未聞,但在颱風將屆的風雨盆地中,有一群人悄悄記住了這個名字──超過一甲子前的天才少女作家陳蕙貞。

臺大出版中心舉辦的「漂泊與跨境:1930-1940年代的臺灣、中國與日本」系列講座,第一場次為「大分裂時代兩岸文化人的漂泊:許壽裳、陶晶孫與天才少女作家陳蕙貞」,主講人為任教於日本愛知大學的黃英哲教授,主講人為臺大新百家學堂執行長柯慶明教授。

許、陶、陳三位都是穿梭大陸、日本、臺灣三地的文化人,他們在分裂動盪的時代,或為求學之故,或因政局因素,漂泊異鄉,卻也促使固著的文化產生流動,他們的際遇誠為離散敘事的東亞情境代表。此中尤以陳蕙貞最獨特,卻也最為人所淡忘,而黃英哲教授的演講重心即置於此。

黃英哲教授表示,1930年代是大劇烈、大變動的時期,同時也是文化洗牌的時代,從語言的多樣性、文化的混雜性,乃至翻譯著作的多版本均可見一斑,可以說「從文化傳播的路徑來看,打破了過去地域上的劃分」。而東亞城市如上海、北京、重慶、延安、臺北、東京,甚至延伸至南洋諸地,無不因為人的遷徙而串起了一個交混又密集的文化網絡。黃英哲教授提醒,我們在觀察此一現象時,仍須回歸文本,從紙上找尋蛛絲馬跡,因此他就陳蕙貞的少作《漂浪的小羊》談起。

陳蕙貞於1932年出生在日本東京,其父是知名的語言學家陳文彬,在日完成小學學業後於1946年返臺,同年出版日文自傳小說《漂浪の小羊》,以年僅十四歲之姿入選當時中華日報徵獎。沒多久因父親受到政治迫害而逃至大陸,她本人曾經歷文革,後頻繁往來於中日之間,成為日本知名的漢語講座主講人,晚年出版日文回憶錄《柳絮降る北京より―マイクとともに歩んだ半世紀》,記述她在中國廣播界的經驗與文革經歷。

而她的成名作《漂浪の小羊》敘述1936至45年間的旅日生活,場景多為求學地點東京或為疏散而往的山梨縣。陳蕙貞在小說中描寫到日本同學蔑稱敘述者為「支那人」、「清國奴」,在小學年紀便已經嚐盡國家仇恨種下的苦果。黃英哲教授認為,小說敘述者不同於彼時留學生文學常見的徬徨或認同困擾,反而因為同儕的霸凌而激起愛國心志。小說融真實與虛構、小我與大我於一爐,既是大分裂時代的「大敘事」也是「小敘事」,因而值得我們在一甲子之後拿出來討論。黃英哲教授提醒大家,南天書局已於2005年重出《漂浪の小羊》,有興趣的讀者不妨買來細讀。

講座中黃英哲教授引述蕭伯納的名言:「歷史除了人名以外,都是假的;小說除了人名以外,都是真的。」可作為《漂浪の小羊》一書的註解。天才少女作家或許已遠,但關於那個時代的記憶仍舊環繞在字裡行間。

本場講座於2013年8月20日(二)

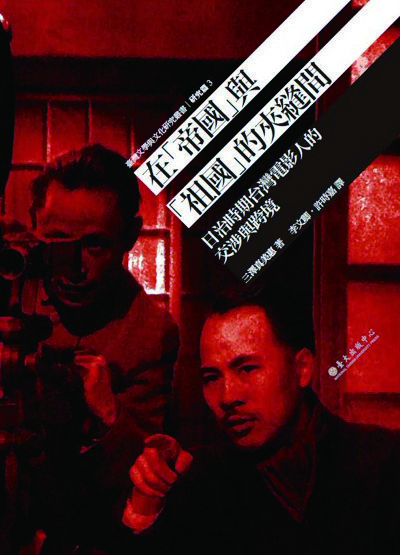

被迫成為他者的表情──何非光的影人生涯

臺大出版中心舉辦的「漂泊與跨境:1930-1940年代的臺灣、中國與日本」系列講座,第二場次為「前往上海,前往重慶:被遺忘的電影人──何非光」,由任教於日本大學文理學部中國語中國文化學科的三澤真美惠教授主講,臺大臺灣文學研究所梅家玲教授主持。主角何非光是出生於臺灣的抗戰時期影人,拍攝過十餘部抗日電影,如今卻默默無名,不見於兩岸影史。三澤教授試圖從此現象切入:何非光為何消失於兩岸影史記憶?並以何非光為例,說明國家主義、軍國主義與國家論述如何入侵個人領域。

三澤教授有感於近年日本右翼勢力復辟,回顧二戰時期的中日歷史,因此特別有所感觸。她表示:「如果我們不跟歷史學習,不多認識政治,東亞恐怕難以維持和平。」何非光的生平提供了我們回望歷史的一種角度。

三澤教授分析,何非光之所以不見於兩岸,是因為他在大陸被視為國民黨間諜、反革命者、親日分子;在國府統治下的故鄉臺灣,又被視為投共分子,因而失落於歷史的夾縫間。三澤教授認為,何非光的生命軌跡正是受到他者與我者的分界使然。她以心理學認知測驗中既是兔又是鴨的圖案為例,說明我們區別他者與自我的標準並非固定的,乃出於人為意志,端看自身/政治需要。

何非光自臺灣臺中一中休學後,負笈東京,深受現代藝術吸引,之後偷渡上海展開他的演員生涯。在當時臺人普遍被視為日人走狗,何非光不得不隱藏臺籍身分。此時,何非光多扮演兩種反派角色:好色的洋化資產階級與殘酷的日本軍人──這兩種人物都是當時中國的「敵人」。何的留日與臺籍經驗,讓他能夠游刃於這兩種人物之間,他的銀幕形象是中國觀眾認識「敵人/他者的面貌」的方式,他的身體成為他者與我者的分野與標誌。

之後他一度回到東京學習有聲電影技術,1937年再度到中國,旋即前往大後方重慶拍攝抗日電影,他的第一部電影是《保家鄉》,內容是向農村人民宣傳抗日,部分也銘刻了他出生自殖民地的(反)日本記憶。之後十年的導演生涯中,他交出了十二部作品,生產力不可不謂旺盛。

儘管受制於國策需求,作品清一色是抗日主題,但三澤教授認為何非光仍在有限的空間內展現了他的導演特色。較之於其他抗日電影中抽象、刻板的日人形象,何非光的日人角色無疑生動許多,更富血肉。他的《東亞之光》描述日人目睹自身罪行而幡然悔悟,決定與中國人攜手結束戰爭,是敵我分明的抗日片中的異數。何非光不過度強調他者與「我」在本質上的差異,而是賦予他者與我者共存的可能。三澤教授以為,這與他從小乃至在銀幕上始終被人「視為」他者有關。

三澤教授總結何非光的影人角色與獨特之處,在於他賦予他者「面孔」,「我」與他者之間有機會產生紐帶──如果彼此都處於被壓迫地位的話。誠然,何非光的某些電影(如《花蓮港》)仍不脫為官方喉舌的嫌疑。但他以個人經驗出發,確實交出了不流於俗的影像作品。

三澤教授最後表示,何非光晚年一直想回到故鄉,直至1997年臺灣將為他舉辦回顧展時終有機會,無奈在行前兩個月逝世。直到最後,何非光的一生仍在異鄉人的角色中結束。

(作者為臺大臺灣文學研究所碩士生)