前言

一九四六年的東京大審判(日本稱之為極東國際軍事裁判)認定日本的侵華戰爭始於一九二八年的五三慘案(又稱濟南慘案),而日本學者如家永三郎、江口圭一則一向主張「日中戰爭」,始於一九三一年的九一八事變(日本稱作滿州事變),終於一九四五年九月下旬,駐留中國的日本軍隊全面投降,即所謂的「十五年戰爭」。

另外,對中國而言,一九三七年的七七事變(日本稱為盧溝橋事件或支那事變)則是中國對日「抗戰」全面爆發的起點;一九四一年日本偷襲珍珠港,日美正式開戰,演變為日本與同盟國的交戰(當時日本稱之為大東亞戰爭,戰後改稱為太平洋戰爭),中國正式加入同盟國陣營。

一九四五年八月十五日,日本天皇發表「終戰詔書」,接受波茨坦宣言,日本軍隊無條件投降,日本是戰敗了(日文叫「敗戰」,但日本官方不謂「敗戰」,僅稱是「終戰」──戰爭結束),中華民國是戰勝國之一。

日本開始展開侵華軍事行動時,臺灣淪為日本的殖民地已經三十餘年,由於這三十年間殖民地資本主義發展的內在驅動力,此後又隨著滿洲國魁儡政權的建立、侵華戰爭,與東南亞侵略南進政策初期的勝利,促成日本帝國空間的擴充與帝國內部的社會流動,使得臺灣人能夠以「日本人」的身分,於日本帝國境內移動,包括中國占領區或是日本本國。

當時臺灣住民因是在日本統治之下,所以是日本帝國之臣民或國民。但是,同樣是日本國民,位階卻有天壤之別,日本人是統治的一方,臺灣人則是被統治者。另一方面,臺灣人又是存在於中國漢民族的另一支流;雖然中國為臺灣人的父祖之國,臺灣人卻非中國國民。究竟從中國的「抗戰」開始,歷經「大東亞戰爭」,到日本戰敗,臺灣作家的「抗戰」書寫為何?

透過作家的自傳性作品這種充滿真實感情的書寫,除了能夠理解臺灣作家的「抗戰」書寫之外,作品也某種程度誠實地反照了當時一部分臺灣人的心情與態度。《漂浪的小羊》無疑就是一部典型的臺灣作家「抗戰」書寫作品。

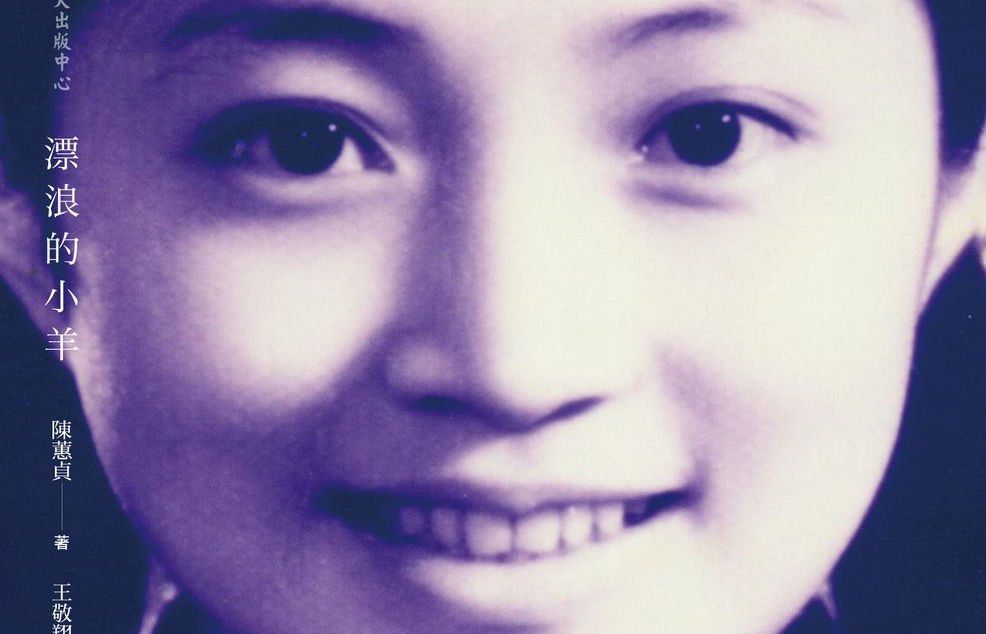

關於臺灣光復初期「天才少女作家」陳蕙貞

二○○五年一月六日,日本《讀賣新聞》與《朝日新聞》不約而同登出一則訃聞,《讀賣新聞》的訃聞內容是「陳真(原北京中國國際廣播局播音員),四日因胃癌逝世北京,享年七十二歲。原籍臺灣,日本出生。一九四九年返回中國,長年以日語播音員活躍於北京中國國際廣播局,同時也擔任中國語講座,對促進日中相互理解貢獻很大。此外,也曾擔任北京大學教授、日本NHK電視與收音機廣播中國語講座講師等。」

《朝日新聞》的訃聞內容則是「陳真(原NHK電視中國語講師),四日逝世北京,享年七十二歲。從一九九一年到二○○○年,受NHK之聘來日從事中國語教學。歸國後,發現罹患胃癌,多次住院治療。[陳真]係臺灣著名言語學者,與哲學家谷川徹三至交的陳文彬之次女,出生於東京。戰後前往中國,擔任日語播音員,也曾執教北京大學。」 訃聞上的陳真,即是臺灣光復初期被臺灣文壇譽為「天才少女作家」的陳蕙貞。

陳蕙貞一九三二年生於東京荻窪,排行老二,其上還有姊姊陳蕙娟。父陳文彬,臺灣岡山人,祖籍福建漳州,為著名語言學者;母何灼華,嘉義人,日本東京的昭和醫學專門學校畢業。陳文彬祖父因牽涉西來庵事件被日警逮捕拷問致死,親戚二十餘人也遭逮捕,其中有兩人也受到嚴拷,釋放後形同廢人。陳文彬,臺中一中畢業後,即留學上海復旦大學,修習中國古文字學和語言學、社會學,在學期間成為馬克思主義者,並懷著強烈的中國民族主義精神。陳文彬畢業後留校繼續研究古文字學,其後因與中共地下黨有接觸,接受潘漢年的領導,在李劍華之下編輯地下刊物《流火》,並教中共地下黨員日語。當時跟著他學習日語的「左聯」著名作家關露被汪精衛南京政府特務組織逮捕,陳文彬察覺到危險,乃逃往日本,任法政大學、立教大學中文講師,並繼續研究中國古文字學。

他在日本期間,除了與日本著名語言學者藤堂明保(戰後任教東京大學)、倉石武四郎(時任教東京帝國大學)密切交流以外,還和法政大學著名自由派學者谷川徹三、野上豐一郎,及野上夫人著名作家野上彌生子結為莫逆之交。 一九四五年,日本戰敗,隔年陳文彬舉家返臺,在臺灣大學擔任教職並兼任建國中學校長,陳蕙貞隨父母返臺,插班臺北第一女中初中部。

時值蘇新擔任《人民導報》總編輯,公開徵稿,陳蕙貞以〈日本歸來〉(日文)一文應徵,蘇新大為讚賞,立即於一九四六年三月七日、八日的《人民導報》上分兩天連載其文。同年十月,在蘇新的呼籲下,集資成立「陳蕙貞文藝出版後援會」,印刷其從日本返臺前夕,利用等船期間寫成的自傳式日文小說《漂浪的小羊》,並於正式出版上市之前應徵《中華日報》的小說徵文,獲得首獎,被譽為天才少女作家。惜因同年臺灣省行政長官公署下令廢止新聞日語欄,故未能在《中華日報》連載,使得該書的流傳非常有限。《漂浪的小羊》記錄了陳蕙貞自己在日本生活的經驗與見聞。

二二八事件發生後,陳文彬被警總逮捕,九死一生,幾經輾轉,一家於一九四九年先後經天津抵達北京。其後,陳蕙貞改名陳真,長期在北京新華廣播電臺擔任日語播音員,展開對日本心戰喊話。文革期間,夫馬忠泰被下放西域,父陳文彬被下放湖北五七幹校,母亦追隨父親而去,一家四散,陳蕙貞獨留北京,繼續日語相關工作。文革結束後,一家才又團圓。隨後她於一九九一年赴日,擔任NHK電視臺和廣播臺中國語教師。二○○五年病逝北京。

陳蕙貞返臺之前即開始日文寫作,返臺前夕她曾投書新聞《讀賣報知》,一九四六年二月十四日、十五日的《讀賣報知》上刊出其日文投書〈吶喊──從一位中國少女〉,文中陳蕙貞沉痛地指出:

漫長的血戰終於結束,我們中國獲勝了。眾所周知,蔣主席立刻指示全體中國人:「切勿以暴易暴」。但日本人真的把中國人當作戰勝國國民嗎?戰爭期間,我一直被日本人侮蔑為「清國奴」、「支那廢物」等等。但我一直確信著,我們中國榮獲最後勝利的日子終究會到來,想著直到那天,我們就不必再受此屈辱,因而忍辱負重至今。到了去年八月十五日,這個輝煌的黎明終於降臨。

孰料,在日本戰敗後,我仍數度聽到「清國奴」的罵聲。這是怎麼回事呢?有一天我搭電車時,聽到一個日本人看到我衣服上的徽章,就偷偷跟他的同伴說:「支那人以為他們打贏了,就這麼囂張」。我當下義憤填膺地想要上前抗議,又想到跟這樣孤陋寡聞的笨蛋一般見識沒有意義而作罷。我並非有意強調特權意識,只是中國人佩戴青天白日徽章是理所當然的事。而日本人似乎大多認為日本是敗給美國,而非敗給中國吧?身為中國人,我對日本人的態度可說瞠目結舌。

而被蘇新大為讚賞的日文徵稿〈日本歸來〉,陳蕙貞寫下她返回臺灣後的第一印象:

在我被欣喜的淚水模糊的眼中,首先映入眼簾的故鄉景象是什麼呢?是穿著破爛衣服,赤著腳,滿身髒污在路旁賣東西的孩子們。他們與我同年,不,甚至比我年幼的孩子們拖著板車的窮困身影。他們努力地大聲叫賣攬客。我感覺到那個光景,就是貧民階級仍保持著他們曾受極端帝國主義壓迫的樣子。

陳蕙貞如實地記錄身在異地日本的一位中國少女,在「抗戰」勝利後,映在她眼簾中的敗戰之民反應,同時也記錄了臺灣光復初期的街頭光景。

陳蕙貞的「抗戰」書寫

陳蕙貞被譽為天才少女作家的自傳式日文小說《漂浪的小羊》 的時代,設定在從一九三六年中國對日抗戰前夕到一九四五年日本敗戰為止的九年間,小說場景設定於東京與疏散區的新潟縣、山梨縣,以及極短暫的臺灣返鄉描寫。故事的主軸是書寫陳蕙貞一家父母姊妹四口人在日本生活的自傳式小說,細節上也許有虛構的部分,但是其書寫內容毋寧是真實的敘事。

在《漂浪的小羊》的自序,陳蕙貞寫下:「這本拙著是我的處女作,是在今年一月於東京等候返臺船隻的一個月間所寫成的。我想描寫的,是我們臺灣受日本統治時,一位臺灣少女在周遭的壓迫之下,精神上仍奮鬥不懈,堅信著燦爛黎明的到來並常懷祖國的生活,以及以她為中心的一家人的生活。」

抗戰前夕的一九三六年,何灼華帶著陳蕙貞、陳蕙娟從上海前往東京會合早先一步抵達東京的陳文彬,從神戶搭了火車轉往東京的路上,陳蕙貞記下:

在神戶過了一夜,次日搭上火車一路前往東京。那天炎熱地讓人直冒汗,簡直不像是初夏。鄰座的一個大叔看到慧如(陳蕙娟──筆者按)便說:

「可愛的小妹妹,妳們是哪裡來的?」並將六顆漂亮的枇杷塞到慧如手中,慧如眼睛都亮了。

「謝謝。我們是從上海來的。」玉華(何灼華──筆者按)以不太流利的日語說。

「啊啊,那妳們是支那人囉?」

大叔的表情和聲音立刻就變了。大叔對面的年輕男子也同樣一瞬間臉色就沉了下來。

「是的,我們是中國人。」玉華明確地回答。

「喔,這樣啊。」大叔說。

語氣中感受到他的興趣缺缺,然後就改與對面的男子說話。玉華再次感受到當時日本人對中國的感情可見一斑。

陳文彬一家在東京的生活也不是平靜安穩,日本特高警察經常無事就來拜訪他們。 一九三六年十二月西安事件發生,陳蕙貞記錄了當時在東京的中國人的反應:

告知情況危急的新聞特報,透過報紙、收音機口耳相傳,傳遍大街小巷。即使距離祖國千里之遙,住在東京的中國人,也許對祖國的危機冷眼旁觀,但也有聽到消息流傳而在心中燃起救國熱情的留日學生們,聚集到尚文(即陳文彬──筆者按,以下同)家來。留日學生遇到大事時,通常能依靠的不是學長就是老師。八個榻榻米大的客廳擠得水泄不通。而路先生也在其中,他的大眼睛中閃爍著熱情。

「大家,回國去罷!」

「是。」

「救祖國一定要叫國民黨和中共妥協。」

「是。」

「不錯。」

「四萬萬五千人團結起來抗戰!」

聲音雖然低沉,充滿熱情的話語卻如電光石火般,傳遞在彼此之間。

抗戰爆發後,陳文彬也想效法郭沫若逃出日本回國投入抗戰,但是未果。

《漂浪的小羊》也記錄了她們姊妹在學校被歧視的情形:

有一天放學後,姊妹倆並肩回家的途中,慧如突然聽到後面傳來奇怪的聲音,便說:

「那是什麼聲音啊?」

慧真也停下腳步:

「好像真的有什麼聲音呢?」

說著說著,聲音越來越大了。

「喂!喂!」

「咚咚咚!」(注:「田」姓日語發音諧音)

「廟會大鼓咚咚響!」

兩人發現他在取笑她們的姓氏,但覺得「不碰則無事」,於是加快了腳步。而那體型最壯碩的男生以頭頭的氣勢,拿著棒子大喊:

「清國奴!」

那些欺負人的孩子,聽到這句可以罵人的話,便紛紛喊起:

「清國奴!」

「支那人!」

「沒膽的支那人!」

「清國奴!」

「清國奴啊!」

被叫「咚」都還忍氣吞聲的慧真,一聽到「清國奴」,就像是被這句話刺中心窩一般,立刻反唇相譏:

「為什麼要叫我們清國奴?中國人有什麼不對?」

比較溫和的慧如,拉住妹妹的書包帶說:

「別說了,小不點,不趕快回去,只會繼續被他們欺負。」

眾人沉默了半晌之後,帶頭的孩子跳了起來:

「你們是在囂張什麼?給我打!」

話聲一落,欺負人的孩子們又開始鼓譟,並且紛紛拿起石頭丟向她們。慧真這時歇斯底里般地想衝過去反擊,卻被姊姊拉住。為了不讓等她們回家的父母擔心,只好悻悻然地咬著牙走回家。石頭只是落在她們身後跳躍著。此時,慧真開始覺得:「大部分的日本人都是如此野蠻與殘忍,且無情而傲慢的國民。」日本如此不自量力,認為自己是世界第一強國,也是文化水準第一的國家,於是便開始驕傲自滿,接著從中國開始,陸續出兵侵略各國,到底是怎麼回事?這個想法已經深深鐫刻在慧真幼小的心靈中。這並不是別人教她的,而是一個中國少女對於日本人的客觀觀察。如果日本人明確地說日本是最優秀的國家,這是巧妙的自欺欺人,也是可怕的詭辯。但日本人恐怕會否定這個說法,這是因為日本人缺乏冷靜思考與準確觀察事情的眼光。

一九四○年,汪精衛南京政府成立後,曾派人向陳文彬招手,但陳文彬拒絕合作。我認為被招手的不只是陳文彬,寓居日本的部分臺灣人也被列為招手的對象,當然也會有臺灣人選擇合作吧!一九四一年十二月,「大東亞戰爭」爆發,日美開戰,陳蕙貞寫下:

十二月八日凌晨,終於發生日本偷襲美國的事件,於是美國於早上六點宣戰。

……

聽聞此事,尚文的臉上浮現出一抹微笑。

「打倒日本的日子近了!」

尚文的心中這樣吶喊著,坐在一旁的玉華也有同樣的想法。

「哼,日本真是太自不量力了。連中國一國都打不倒,還想打美國……真是荒唐,簡直就是飛蛾撲火,必須表現得如此悲壯的國民也真可憐。」

尚文繼續說,玉華心中反而兀自同情起毫不知情的日本國民。

「我斷言這場戰爭一定會在三年內結束,日本將自取滅亡,我們臺灣也就會回歸祖國。」

戰爭末期,陳文彬一家疏散至山梨縣八幡村時,陳文彬因每週需要到東京的立教大學教書一次,村民連對臺灣人也都懷有偏見,謠傳疏散到八幡村的臺灣人都是陳文彬的手下,每個星期他都去東京收集情報,他是間諜。

一九四五年八月十五日,昭和天皇透過收音機發表「終戰詔書」,陳蕙貞在《漂浪的小羊》終章〈日本投降〉,寫下:

播音員的聲音如琴弦般緊張。尚文等人對著收音機凝神諦聽。果然天皇親自宣布了日本無條件投降的詔書。身為敗戰國的國君,真是令人同情,持續著如啜泣般哽咽的聲音。但預期的事態終於在眼前實現,還是令人感慨萬千。

我們中國終於在大戰中獲得勝利了!

「囂張沒落魄的久!」

這句話如閃電般閃過慧真的腦海。五十一年來禁錮住臺灣的枷鎖終於切斷了!惡劣的養父母終於放手,讓我們回到慈愛親生父母溫暖的懷抱!

這種歡喜!這種感動!這樣難以言喻的欣喜雀躍,無法以平凡的語言表達的喜悅。大家的眼睛裡,都一起流下可以洗淨過去五十年,臺灣在日本暴政下所受的種種侮辱,以及臺灣人辛苦掙扎痕跡的淚水,流在灼熱的臉頰上。尚文立刻提筆寫下感動的詩句:鐵蹄之下五十年/六百萬人暗叫天/霹靂一聲天降譴/今朝光復舊山川。

陳蕙貞及其家人的經歷,可說是二十世紀臺灣人生命史的類型之一。《漂浪的小羊》一書,即使不是完全出於陳蕙貞之手,有經過陳文彬的潤飾,但是其自傳性很強,除了忠實地寫下在抗戰期間寓居日本的臺灣人處境、日常生活與心境,同時也記錄了部分當時在日本的臺灣人的抗戰心情,這部作品堪稱是臺灣作家的「抗戰」書寫。

結語

臺灣的近代歷史,交會在近代資本主義與殖民帝國的擴張中,以及位處於不同國族國家的交涉互動的大小板塊之間,在重層的歷史發展中,形成了多重的邊界,也因此造就了多線的路徑。這些歷史中形成的境界線,有物質的、有精神的,有實體的、有象徵的。政治經濟領域的國境線,與文化身分的認同邊界,彼此交錯。

「抗戰」期間臺灣人有多重選擇,選擇前往重慶(如連震東、劉啟光)或延安(如蔡孝乾、田富達)直接參與抗戰,或是懷著獻身日本的大陸建設熱情,前往中國東北、華北發展,「曲線救國」(如楊基振),或是留在臺灣的臺灣人幾乎都加入「皇民奉公會」,參與國民精神總動員,或是如陳蕙貞、陳文彬,即使身在異國日本,即使處在戰爭下的非常狀態,仍然堅守著中國人的民族認同。

陳蕙貞的「抗戰」書寫是瑣碎的,不同於大論述視野之下的書寫。二十世紀、二十一世紀臺灣人的民族認同上有其多元性與複雜性,在歷史的翻弄過程中,不容易在複雜的近代國家過程中形成的身分認同對錯是非問題,找到分明的答案。唯有不斷的爬梳歷史以及被忽略的論述,方能有效的檢證所謂「抗戰」透過各邊界、路徑所呈現出來的複雜圖像。

(作者為日本愛知大學現代中國學部教授)