隨著史學的西方近代科學化,近大半個世紀以來,研究中國對外關係的學者不斷地嘗試,試圖以一個簡單的詞彙或概念來描述中國固有的對外關係和世界觀,尤其是與西方近代大致同處一個時期的中國清代,作為直接面對西方近代國際秩序的中華帝國,更是學者們研究中國在接觸西方近代秩序後做出哪些沿革的最佳觀察對象。

其中,以費正清(John King Fairbank)為首的美國學者,在上世紀中葉以來,前後費時三、四十年,為描繪明、清兩代的對外關係所建構出的「朝貢體系(tribute system)」論,正是這些嘗試中最具代表性的。

以費正清的構想出發、經過曼考爾(Mark Mancall)[1] 的理論精緻化之後所構築的朝貢體系論,[2] 由於帶有濃厚的西方中心史觀,從上世紀的七、八〇年代以來,史學界不斷出現質疑朝貢體系的論說,特別是出身自哈佛大學費正清東亞研究中心的柯文(Paul A. Cohen),他提出應該從中國的視角研究中國史,[3] 試圖從根本的史觀上修正「朝貢體系」論的既有論述,挑戰自己同門師友的論點。

受到柯文等美國學者的影響,隨後在日本、華人的中國史學界,也都出現修正朝貢體系論的趨勢。如日本的濱下武志,從經濟史的角度,修正朝貢體系論中「西洋衝擊」的概念,認為西方國家到中國通商,並非引起西洋衝擊,而是西方國家透過通商活動,參加了以中國為首的亞洲傳統通商體系,所以應該是「東洋衝擊」。

儘管否定西洋衝擊,但濱下所謂的亞洲傳統通商體系,指的是「朝貢貿易體系(朝貢貿易システム)」,因此在通商層面上,濱下與「朝貢體系」論一樣,認為明、清兩代中國的固有通商制度是「朝貢貿易」。[4]

除了西洋衝擊與東洋衝擊的認識差異之外,不論是費正清等人的「朝貢體系」論還是濱下武志的「朝貢貿易體系」論,都把明、清兩代視同一體,都認為清朝繼承了明朝的朝貢制度,明、清兩代都採取只有朝貢國才能與中國通交、通商的外交體制,也都任意把明朝的制度套用到清朝,彷彿認為明、清兩代的中國幾乎是停滯不動、毫無沿革的,而在鋪陳這些概念時,兩者也都沒有提供足以論證其所鋪陳的所有概念之歷史個案與實證。

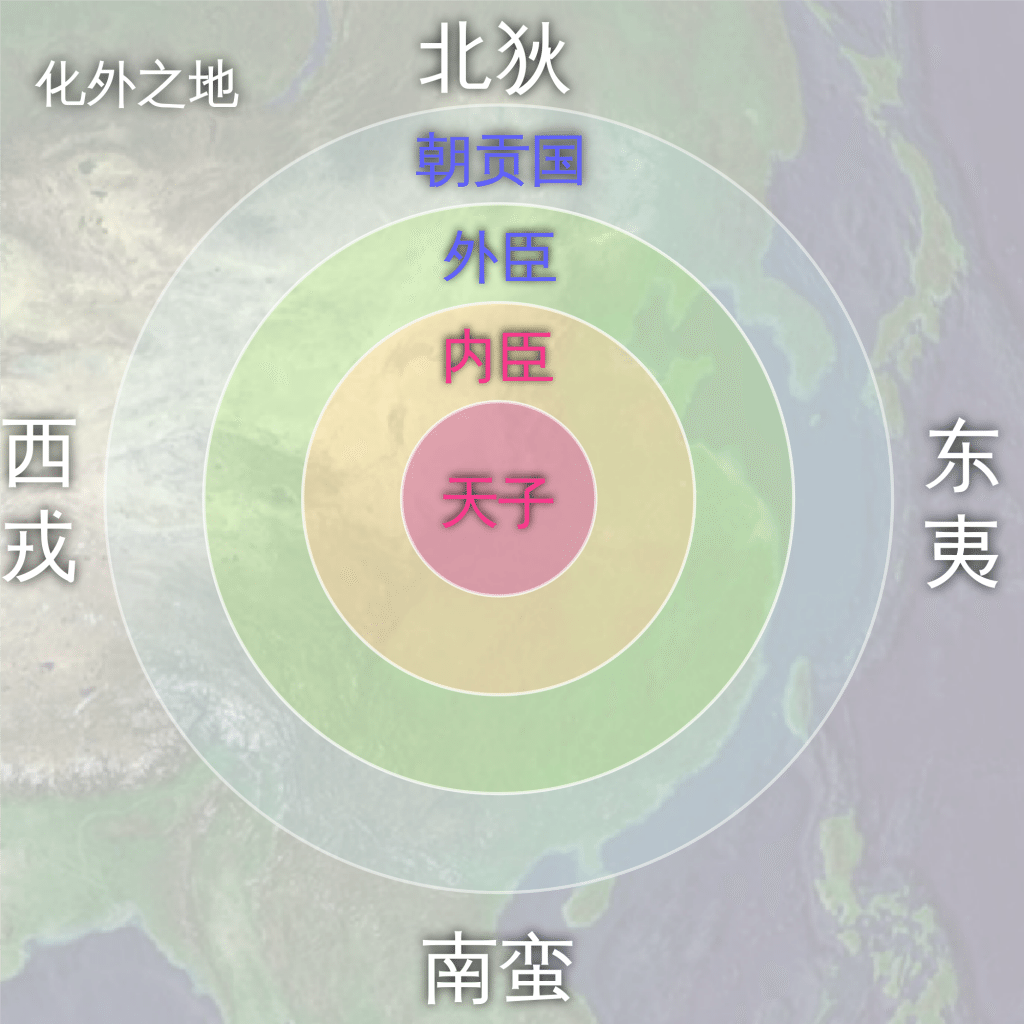

作為修正費正清「朝貢體系」論的論說之一,濱下「朝貢貿易體系」論的最重要概念,是在世界體系論上提出了與西洋衝擊對照的東洋衝擊,除此之外,濱下其它的概念仍然圍繞著朝貢制度來鋪陳、依據朝貢制度畫出了象徵中國國際秩序的同心圓。但就筆者所見,濱下的論述尚未形成具有鮮明歷史實像的詳細內容,也還達不到作為完全的對照組而得以取代朝貢體系論架構的程度,因此以下討論代表明、清兩代中國世界秩序舊學說的問題,仍然以縱橫中國史學界大半個世紀的「朝貢體系」論作為主要對象。

「朝貢」原來是君臣之間的政治禮儀行為,隨著周朝以來的歷史發展,逐漸衍生出種種的意義,除了中國王朝內部的君臣名分,還向外推展到大國中國與周邊小國之間的宗屬(君臣)關係,以及隨之而來的交涉、通商等等對外關係,使得朝貢的概念變得十分複雜,從禮儀到內政、對外關係、通商乃至華夷(文化)次序、世界觀,似乎都可以與朝貢糾纏在一起,既然朝貢是涵義眾多、複雜的概念,那麼進一步推衍成「朝貢體系」,也似乎是能說服人的一種說法,因為涵義太多,不管如何解釋都能敷衍過去。

但是,朝貢既然是中國歷史上不斷發展、演化的制度,必然在各個朝代都有其不同的實質內容與概念,如果把遭遇西方近代以前的中國之所有傳統制度都一概歸納為朝貢,那不過是將近代與傳統粗暴二分的簡單圖示,認為中國過去幾千年的歷史幾乎是停滯不動的,所以可以將幾千年的歷史濃縮、歸納成一個「朝貢體系」概念。

而停滯不動的中國,等待西方近代的改變,這正是西方中心史觀對於遭遇西方近代以前的中國歷史之前提認識。

在此前提下,「朝貢體系」論把焦點放在淵源自中國政治禮儀的「朝貢」,將主要在明朝時才臻於完備的朝貢政治禮儀投射到清朝,著眼於明、清兩代在朝貢禮儀上的相似性,並從政治禮儀進一步推衍到貿易,再推衍到對外關係乃至整個中國的華夷(文化)次序或所謂的傳統世界觀,認為明、清兩代的中國政府把朝貢制度與通商貿易結合,於是得以巧妙地利用外國渴望通商的心理,順利把諸外國視為「朝貢國」,藉以羈縻外國,完成中國的「國際秩序」。

其理論架構認為:外國唯有藉著朝貢,或依附於朝貢形式,才能與中國通商;因此通商附屬於朝貢,商業受制於政治意識型態。依照這樣的理論架構推衍出來的中國國際秩序,則是所謂的「天朝」概念:中國是天朝,存在於世界上的所有國家,不管實際上是否向中國朝貢,理論上都是中國的朝貢國。[5]

因此依附於朝貢形式之下到中國通商的國家,理論上都是中國的「朝貢國」,在外交關係上,「朝貢國」的國家地位低於天朝中國。「朝貢體系」論如此大費周章地對於清朝的傳統外交、通商制度作出此番論述的目的,乃是為了證明西洋衝擊才是給「傳統的、停滯的、古老的」中國帶來變化的契機,認為鴉片戰爭以前中國的傳統外交、通商制度是「朝貢體系」,在鴉片戰爭及中英南京條約等西洋衝擊之後,則是「近代」的「條約體系」。

由於「朝貢體系」論認為明、清兩代是一體的、清朝的政治制度幾乎因循於明朝,因此經常將明代的史料套用於清代、乃至直接作為清代制度的解釋,例如費正清在〈On the Ch’ing Tributary System〉一文中,大量將從《萬曆會典》等明朝會典中所架構起來的朝貢制度,直接作為對於清代朝貢制度的理解,而濱下武志所繪製的同心圓和朝貢貿易體制概念也都是混同明、清兩代的制度而成的。

筆者以為將明、清兩代的制度混為一同,正是他們誤解明、清兩代歷史實像的首要原因。

明、清兩代縱然在法制、禮制、經濟發展、社會文化等方面有其連續性,但恰恰在對外關係上,無論是政治還是通商層面,這兩個朝代的差異是相當大的。例如,明代最主要的外患是南倭北虜,因此自明太祖中葉以來直至隆慶元(1567)年,明朝長期採取「海禁 + 貢舶貿易」的政策,亦即只有貢舶才能互市( = 通商貿易)的「貢市合一」政策,希冀能降低沿海外患的威脅,而得以專注對付北方的蒙古勢力。

清代則在臺灣鄭氏政權滅亡後,康熙皇帝立即採取開海政策,設立海關以管理中外商船貿易;而困擾明代的蒙古,在清代卻是中華帝國內部的一份子。清朝納入蒙古之後,國土與俄羅斯相接,中俄兩國在康、雍年間分別訂了尼布楚條約、恰克圖條約來劃定兩國邊界,並藉以約束兩國的外政以及通商關係,可以說自康熙年間訂立尼布楚條約以後,中俄兩國隨即依循條約開展國交關係。

對於明代幾乎不存在的中俄關係,「朝貢體系」論只能將俄國模糊地與中國西北周邊的遊牧民族政權或國家混同處理,對於學界公認具有西方近代國際法基礎的〈尼布楚條約〉、〈恰克圖條約〉之存在,也如同視而不見般地避免提及,以成全其將中英〈南京條約〉作為劃分清代中國新舊「外交」秩序分水嶺的學說架構。

但是,十七世紀以來的中俄兩國已然依照條約規定來推動國交關係,與「朝貢體系」論所謂中英〈南京條約〉之後的中國必須依循「近代」「條約體系」來進行的「外交」關係,兩者並無太大不同,既然皆是依循條約,那麼按照「朝貢體系」論的理論,清朝在十七世紀與俄國簽訂〈尼布楚條約〉以後,自該已經進入了所謂的「近代」「條約體系」,又何須等到十九世紀的中英〈南京條約〉?

又,日本在明代是接受明朝冊封的中國屬國,可以到中國進行明朝所公認的貢舶貿易;但到了清代,日本並非清朝冊封的屬國,在日本開國之前,日本也沒有到中國進行貢舶或民間貿易,倒是清代中國的商人可以到日本的長崎貿易。對於與明、清兩代中國擁有不同關係的日本,「朝貢體系」論也只能將其視為例外,不加以處理。但是,俄國、日本都是與清朝中國在各方面有著極深糾葛的重要國家,如果必須捨棄這些國家與中國的關係才能成全其理論架構的話,這個架構如何能有效詮釋清代的世界觀?

當然,「朝貢體系」論主要是通過朝貢制度來觀察明、清兩代的世界觀與國際秩序,明、清兩代也的確有著類似的朝貢制度,因為朝貢儀禮的制度化大抵完成於明代,而在朝貢儀禮上清朝也沿襲了許多明朝的制度。

雖說如此,但兩者並不完全一致,例如,清朝在冊封前明的「朝貢國」時,總是要求對方必須先歸還前明所頒給的敕、印,之後才給以正式冊封,並依親疏遠近關係規定合宜的貢期、貢道與貢物明細;而且,除了南明政權還存在的順治初年必須爭奪作為「中國」正統政權的時期以外,清朝也從未像明太祖、成祖、宣德帝那般大肆招攬來朝國家。因此對於封貢關係的嚴謹對待程度,明、清兩代是不一樣的。這正是因為明、清兩代所處的大環境、版圖、對外政策與世界觀都不一樣所導致的。

採取「海禁 + 貢舶貿易」之「貢市合一」海洋貿易政策的明朝,長期需要恭順於中國的「朝貢國」帶來海外商品,因此大肆招攬來朝國家,甚至提供琉球船隻及「閩人三十六姓」等足以進行遠航貿易的軟、硬體條件,還允許原本規定兩年一貢的琉球年年來貢,以勉強滿足國內外商品交換的需求,同時也創造了琉球絕無僅有的「大航海時代」。[6]

清朝則有著相對開放的海外貿易政策,不需要由貢舶帶來商品,在通商層面上,清代開海以後採取「貢市分離」的通商政策,前來中國通商的國家,不必是「朝貢國」,甚至與清朝毫無國交關係的國家,也能和中國通商,清朝把這些國家稱為互市諸國,[7] 因此清代的通商政策迥然不同於明代的「貢市合一」政策。對於採取「貢市分離」政策的清朝而言,「朝貢體系」論所謂的「朝貢貿易」是完全不能適用的。

而即使是明代,「貢市合一」政策也僅存在於海禁時期,「海禁 + 貢舶貿易」的政策大約在洪武帝中葉以後陸續完備,穆宗隆慶元年緩解海禁後,明朝的對外貿易除了向來「貢市合一」的貢舶免稅貿易外,還有對於中外商船的課稅貿易,因此「朝貢體系」論所謂的「朝貢貿易」也不能完全適用於明代。除了把明、清兩代混同一體之外,「朝貢體系」論把可以分離的朝貢( = 政治儀禮)和通商貿易捆綁在一起,這是他們誤解明、清兩代歷史實像的第二個要因。

由於費正清受到英籍中國海關稅務司馬士(H.B.Morse)的影響,從英國以及英籍中國稅務司所管理的洋關角度來看清朝的海上貿易,造成了「朝貢體系」論認為清代中國是採取「閉關自守」的「廣東一港貿易」制度,認為中國的洋行商人就像西方近代以前的壟斷商業組織基爾特(Guild),於是已經進到「近代」的英國,在工業革命的需求下,亟需打破處於「前近代」的清朝通商制度。但這都是西方中心主義論下的誤解。

事實上,清朝的通商制度不僅止於海上部分,還有陸路貿易、使節團貿易,而就算是海上貿易也不是只有開放廣東一港,甚至中國的洋行商人也不是壟斷集團,自然不同於西方的基爾特。

此外,清朝擁有多元的對外關係,除了與清朝之間存在正式封貢關係的「屬國」外,還有與清朝締結對等條約的「與國」,以及上述提及的沒有國交關係、只有通商關係的「互市國」,因此,清朝與為了防備南倭北虜而只願同恭順的「朝貢國」往來的明朝之對外關係迥然不同,絕不能將「朝貢體系」論所謂的僅存在著「天朝與朝貢國」一種國交關係的朝貢體系,視為是清朝的傳統世界秩序。

「朝貢體系」論只有在朝貢儀禮上,或許還能描繪一下明、清兩代的相似性,其它不論是外政制度、通商制度乃至於與屬國之間的關係上,「朝貢體系」論都無法有效詮釋明、清兩代存在的差異,又如何能作為概括明、清兩代中國世界秩序的學說?

除了上述的基本史實錯誤之外,「朝貢體系」論混同明、清兩代,忽略歷史必然的變遷,不僅違反了歷史的基本定律,也無法將複雜的國交、通商等對外關係層面以及政治、經濟等面貌,以動態而清晰的方式描繪出來,其混同明、清兩代、將國交與通商捆綁成一體、將朝貢禮儀等同於政經制度的作法,只能使史實更加模糊、混亂。

結果,「朝貢」究竟是什麼?

其概念與具體內容,至今仍是有待進行大量實證研究的課題。[8]

因此,「朝貢體系」論無論其前提史觀、史學論證方法以及其所描繪出的面貌模糊之歷史圖像都存在嚴重問題,實在無法作為詮釋明、清兩代中國世界秩序的論說。

清朝對外關係的歷史實像:外政制度

「朝貢體系」論在假設明、清兩代中國的發展是幾近於停滯不動的前提條件下,認為唯有西洋衝擊才能造成傳統中國的改變,於是英國挑起的鴉片戰爭成為清朝中國轉變的分水嶺,在此之前,清朝中國的傳統「外交」模式是所謂的「朝貢體系」,只存在著天朝 vs. 朝貢國的一種對外關係;在此之後的中國「外交」則進入了西方列強所強加於中國的「條約體系」,藉著西方列強「賜與」的「條約體系」,停滯不動的中國才終於動了起來,「進入」了「國際社會家庭」。

但根據筆者對於清朝涉外公文書及司法審判等研究,確認清朝中國擁有多元的對外關係,至少有基於條約關係的對等「與國」(如 1689 年中俄〈尼布楚條約〉締結以後的俄羅斯、1840 年代以後的英、法、美等新與國)、基於封貢制度的「屬國」(如朝鮮、安南/越南、琉球等),以及沒有國交關係的「互市國」(如 1842 年中英〈南京條約〉締結前的英國、1871 年〈中日修好條規〉締結前的日本)等三種以上的對外關係。

依據清朝固有的外政親疏次序,對清朝來說最重要的國家,是雖為外臣但被清朝比做如同「內臣」一般的親密屬國;次要於屬國的國家是與清朝締有對等條約的與國;再次則為沒有國交關係、僅有通商關係的互市國。因此,「朝貢體系」論所謂清朝中國只存在著天朝 vs. 朝貢國的一種對外關係,完全不符合史實。

還必須指出的是,與國、屬國、互市國均是清朝實錄等官方史料所使用的語彙,並非筆者自造的語彙。不管在公文書往來還是涉及各該國人民的司法審理上,清朝對於與國俄羅斯和互市國英國的態度完全不同。

在通商方面,清朝與俄羅斯是根據兩國的對等條約,讓兩國商民在兩國邊境的互市市場上貿易,依照條約以類似屬人主義的「各國各官各管各人」方式,審理涉及雙方人民的通商糾紛交涉或犯罪;英國則是靠著清朝的開海政策,自行派遣商船前來中國的開放通商港口貿易。〈南京條約〉簽訂以前,身為清朝互市國的英國,由於雙方沒有正式國交關係,因此不存在公文書往來機制,主要由中英商人互相傳達政府的資訊。

在涉及中英商人的通商糾紛交涉或犯罪等司法裁判上,英國人原則上適用中國法律。隨著中英〈南京條約〉的簽訂,英國成為清朝的新與國,此後兩國的關係改以條約作為依據。

在屬國方面,即使同屬清朝屬國的朝鮮與安南/越南,清朝對於他們的態度和處理模式也各不相同。如公文書往來窗口,朝鮮國王先是與清朝的六部(特別是禮部)進行對等的咨文往來,清季在事涉洋務層面,又加上北洋大臣作為主要往來窗口;而安南/越南國王則主要與兩廣督撫、雲貴總督進行對等〈照會〉往來。

另外,這兩個國家雖然同樣與清朝建立了正式的封貢關係,同樣被規定了來貢的貢期、貢道與貢品,但不論在封貢關係建立的過程上,還是在公文書往來窗口,貢期、貢道與貢品的規定內容、使節團往來頻度,甚至於最後結束宗屬關係的情形都不同。

在封貢關係建立的過程上,朝鮮是被武力征服才成為清朝的屬國;安南則是承襲自明朝的舊有屬國。由於風土物產不同,與清朝的親疏也有別,因此,來貢的貢期、貢道與貢品規定也自然不同,不過在清朝接待使節團的中央單位方面,身為清朝最重要屬國的朝鮮,由禮部負責,清朝其它屬國則由內務府接待;甚至,頒發詔書給屬國,清朝也僅有遣使前往朝鮮頒發,其它的則只是交由各省督撫轉發。

而關於清朝與朝鮮、越南結束宗屬關係的過程,相較於其它屬國,清朝為了維繫與朝鮮、越南的宗屬關係,不惜分別與日本、法國發生了戰爭,可知清朝還是比較重視這兩個國境毗連的屬國。

雖說如此,清朝對於朝鮮、越南兩國的態度還是有所不同。對於越南,在光緒九年(1883年)中法戰爭發生之前,中法兩國曾有分割越南南北,分任保護之交涉,在中法戰爭後,由於越南徹底成為法國的保護國,清朝僅能在條約中要求法國留給自己文字上的體面:「中、越往來,不礙中國威望體面」,希冀法國可以不阻止越南進貢中國的禮節性往來。

而對於朝鮮,清朝為了防範日、俄兩國對於朝鮮的野心,主導了朝鮮與美國等國簽訂通商條約,企圖引進其它國家的力量來制衡日、俄兩國,並與朝鮮簽訂水陸通商章程,以加強宗屬關係;在甲午戰爭之後,清朝雖然不得不在〈馬關條約〉中承認朝鮮的獨立自主地位,被迫放棄與朝鮮的宗屬關係,卻遲遲不願與獨立自主之後的大韓帝國簽訂對等的通商條約,直到光緒皇帝在戊戌變法期間,自行放棄了天朝地位,才同意與大韓帝國簽約。

顯見清朝對於朝鮮的宗屬關係特別重視,直到清朝的世界觀轉變為止,一直努力積極採取各種手段加以維繫。可知清朝對於朝鮮的態度還是比較不一樣的,在屬國之中,尤其重視朝鮮。

根據筆者的研究,可以歸納出清朝固有外政的特色:清朝的對外關係基本上是以各個雙邊關係組合而成的。

清朝對外關係的歷史實像:通商制度

若中國固有的通商制度,不是「朝貢體系」論所謂的「朝貢貿易」的話,那是什麼?

涉獵中國清代和清代以前的史料,幾乎看不到「朝貢貿易」一詞,而經常可以看到與「通商」、「貿易」交互使用的「互市」一詞。根據乾隆朝官員奉敕纂修的《皇朝文獻通考》之記載可知,清朝官員除了認為本朝的互市制度是繼承宋朝的互市制度,而非明朝的互市制度(指的是「貢舶貿易」,也是「朝貢體系」論視為「朝貢貿易」典範的原型)之外,還介紹本朝的互市制度有三種,分別是陸路的「關市」、海路的「海舶」及「在館交易」(= 使節團貿易)。

和清朝有國交關係的與國俄羅斯,依據兩國條約,可在恰克圖等約定的陸路市場互市,和清朝有封貢關係的屬國,依據兩國章程,可在義州、諒山等約定的陸路市場互市;和中國有國交關係的與國、屬國以及沒有國交關係的互市國,在中國海關的管理與課稅等規定下,可在中國開放涉外貿易的港口互市;和中國有國交關係的與國、屬國,可在派遣使節團來華時,在中國提供給使節團居住的館舍中,進行給使節團及其附隨特許商人優免課稅的在館互市。

「在館交易」( = 使節團貿易),包含與國和屬國的使節團,因此「朝貢體系」論所謂的「朝貢國」的「朝貢貿易」也不符合清朝在館交易的所有歷史實像,所以不能把「在館交易」( = 使節團貿易)等同為「朝貢貿易」。

因此,清朝中國固有的通商制度是互市制度,並非「朝貢體系」論所謂的「朝貢貿易」。

結論

如上所述,清代的固有外政制度與通商存在著多元樣態與多層次的交涉管道,絕非「朝貢體系」論所謂的只有「朝貢貿易」、只有「天朝」與「朝貢國」的國交關係。

在外政上,清朝固有的外政秩序並非如同「朝貢體系」所說的,因中英〈南京條約〉的簽訂而截然劃分。中英〈南京條約〉中的一些規定,仍然延續著清朝向來的外政秩序,例如公文書的往來模式必須符合清朝向來的官階秩序等等;而中俄兩國的更新條約(〈天津條約〉、〈北京條約〉)的內容,也承襲了許多固有的往來模式。

況且,在「朝貢體系」論所說的 1842 年進入條約體系之後,清朝的與屬國之間的宗屬關係依然存在,其中,與最重要的屬國朝鮮之間,直到 1895 年才結束宗屬關係,直到 1899 年才簽訂對等通商條約。

清朝與屬國之間的關係並非依據條約,而是分別與各個屬國之間固有的、行之有年的封貢關係,雙方之間擁有因長久往來而積累出來的權利與義務關係,以及宗屬之間的諸多常例、慣例等等,這些是清朝所謂與屬國之間的「體制」。即使在中英〈南京條約〉簽訂之後,清朝還是經常為了與屬國之間的「體制」問題,與西方諸國以及日、俄兩國發生爭執或衝突。

在通商制度上,由於列國在中國的通商口岸交易,就註定了在主客觀條件上沿用清朝固有制度的命運,中英〈南京條約〉前後的清朝通商制度,在本質上幾乎沒有重大改變,如在開港地才能通商、透過行商買賣貨物或報關等等。因此在通商制度上,清朝並未如同「朝貢體系」論所說的,因中英〈南京條約〉的簽訂而劃分成舊的朝貢貿易體系和新的條約體系。清朝的通商制度,不是朝貢體系,也不是條約體系,而應該是清朝自己說的互市制度。

筆者相信,通過同時代史觀 [9] 及樸素的史學實證之方法,進行清朝中國的外政制度及涉外通商制度之研究,而重新建構出的清朝中國對外關係之歷史實像,已然成功地揚棄了無法有效詮釋清朝「外交」、通商制度的「朝貢體系」論。

*本文論述中提及的具體實證研究,請參考筆者《清代中國對外關係新論》(臺北:政大出版社,2013 年)一書。

本文作者國立政治大學歷史系副教授

[1] Mark Mancall, “The Ch’ing Tribute System: an Interpretive Essay”, in Fairbank ed., The Chinese World Order: China’s Foreign Relations ,Cambridge: Harvard University Press, 1968. Mark Mancall, Russia and China: their Diplomatic Relations to 1728, Harvard University Press, 1971. Mark Mancall, China at the Center : 300 Years of Foreign Policy, Free Press, New York, 1984.

[2] 關於費正清「朝貢體系」及「朝貢貿易」的概念,參考 John King Fairbank and S. Y. Teng(鄧嗣禹), ”On the Ch’ing Tributary System,” Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 6, No.2 (1941), Cambridge, Mass.: Harvard-Yenching Institute, pp.135-246、John King Fairbank, “ Tributary Trade and China’s Relations with The West,” The Far Eastern Quarterly, vol. 1, No.2, (1942) New York: The Far Eastern Association, pp.129-149、John King Fairbank ed., The Chinese World Order: China’s Foreign Relations(Cambridge: Harvard University Press, 1968)等著作。

[3] Paul A. Cohen, Discovering history in China: American historical writing on the recent Chinese past, Columbia University Press, 1984.

[4] 參見濱下武志,《近代中国の国際的契機―朝貢貿易システムと近代アジア》 (東京:東京大學出版會,1990 年)、濱下武志,《朝貢システムと近代アジア》 (東京:岩波書店,1997 年)。

[5] 坂野正高:《近代中國政治外交史》,東京:東京大學出版會,1973 年,77 頁。

[6] 關於明朝與琉球的關係及琉球的大航海時代,參考赤嶺守:《琉球王國》,東京:講談社,2004 年。

[7] 如與中國簽訂中英南京條約前的英國、與中國簽訂中日修好條規前的日本。

[8] 岡本隆司:《『朝貢』と『互市』と海関》,(京都)《史林》第 90 卷第 5 號,2007 年 9 月,89 頁。

[9] 指將視角回歸研究課題所處的該當時代,盡量依據該當時代的史料、以當時人物的眼界來觀察事件,以建構一個接近當時氛圍的歷史情境之史學視角。