像幾十年前馬克思主義在中國知識分子中曾經產生過巨大影響一樣,今天法國的沙特、德國的海德格、法蘭克福學派及左派知識分子,作為西方社會的批判者、先知,對華人知識界有著遠比其他西方思想家更大的影響,而且迄今為止,代表德國傳統的左派知識分子仍然左右著德國社會的思想界。

究竟如何全面地認識沙特和德國左派?1991 年的 7 月 19 日,德國《時代周報》刊登了一篇文章,重評卡繆與沙特六十年前的一場論戰,為我們提供了一個新的視角,促使我們反省對於沙特和德國左派思想的追隨。

幸運的沙特,背時的卡繆

卡繆 1951 年的論文〈反抗的個人〉,批評共產主義,引起了沙特強烈的反彈,這一場激烈的爭論無可挽回地結束兩個人之間的友誼。然而許多知識分子卻未能由此開始去反思共產主義,這一爭論也因此被淡忘於歷史之中。

消瘦的身材,老是一襲風衣,一位亨佛利鮑加(Humphrey Bogart,美國著名影星,電影《卡沙布蘭卡》的男主角)式的人物,一位教科書上照例要提一筆的作家,一位青春期的心理顧問,能夠為大塊回憶文章提供一些思想深度,這就是卡繆在當今德國的一幅封了塵的肖像。

相反,長時期以來沙特在德國一直非常走運,人們總是把他的名字掛在嘴邊。卡繆則背運過時,雖然他也得過諾貝爾獎,而且在沙特之前(沙特獲獎後,拒絕接受),他還是被無情地淹沒於遺忘。

然而事情終於發生了轉變。1990,在紀念沙特逝世十周年之際,巴黎的舞台和報章卻重新發現了卡繆!

共和國需要聖者,安吉羅 • 雷那爾第,當代法蘭西最優雅、最有個性的文學批評家寫到,卡繆就是這樣一位聖者,一位人道主義思想家。如同十大歌星的排名榜表達了現代音樂的發展,巴黎的當代名人冊當然非常說明一個思想家的地位和重要性。這一跡像顯示了時代和社會潮流的改變。

只是巴黎的《文學》雜誌仍然沒有任何關於卡繆的文字。

卡繆重返法國並不奇怪。自新起的哲學家們反權威主義的攻勢,和領導潮流的左派們轉向以來,公眾論壇開始關注人權問題,而逐漸擺脫了追求人類烏托邦的色彩。共產主義的鐵幕─柏林牆─倒了之後,東歐的知識分子們覺得與法國同行要比和德國同行更容易對話。哈維爾的「努力生活在真實之中」更接近於卡繆的「反抗」而不是沙特的「革命」,卡繆1958 年在他的《筆記》中寫到,「真實是唯一歡樂而充滿生氣的力量,熱愛真實的人是不會衰老的」。他的思想在理論上或許還顯得薄弱,但無論在東方還是在西方它都表明自己是面向現實的。

在 1991 年的當時,只是在德國沙特擁有相當數量的追隨者。

「反抗的個人」論戰的開始

卡繆和沙特的這一場論戰暴發於冷戰的年代,1947 年時嚴重的意見分歧就已經損害了兩個人的關系。戰後,史達林在東歐迅速地扶植起它的傀儡政府,建立共產主義陣營對抗西方民主。此時,沙特默許梅洛龐蒂在他主持的《當代》(Les Temps Modernes)雜誌上猛烈抨擊克斯特勒(Arthur Koestler)反史達林主義的文章「尤裡和警長」。

卡繆在憤怒之下,從編輯會議上拂袖而去。由「反抗的個人」引起的論戰,終於導致兩個人在 1952 年徹底決裂,直到 1960 年卡繆因車禍而死,兩個人再沒有任何往來,而且時至 1991 年,《當代》雜誌一直封鎖著卡繆。

戰後的年代裡,沙特對於共產主義和蘇聯表現出極大的熱情。1949 年他在《戰鬥》(Combat)報上針對盧卡奇在「存在主義是資本主義的直接辯護士」一文中對他的指責斷然地反駁道,盧卡奇根本不是一個馬克思主義者。

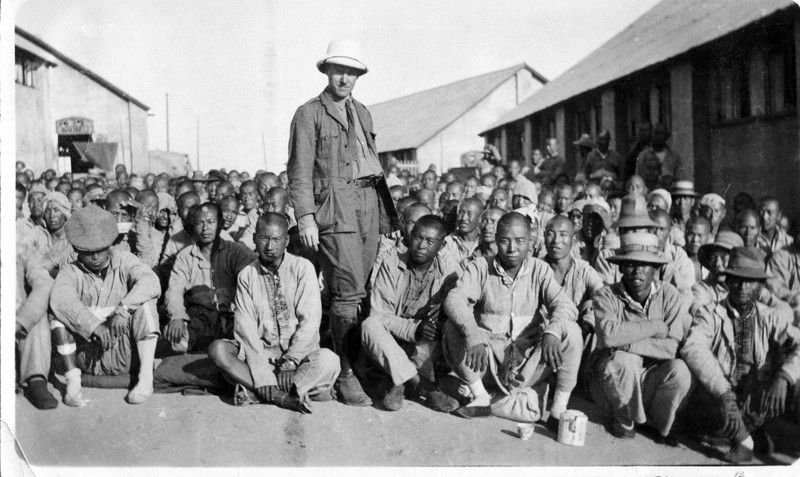

對於共產主義,當時巴黎知識界的整個大氣候也是如此。逃亡的蘇聯外交官克拉夫琴科(Krawtschenko)當時在巴黎發表文章披露他在黨內鬥爭和古拉格集中營的經歷,而巴黎大多數知識分子卻都斷然否認蘇聯有集中營存在。文藝批評家、共產主義者、畢加索的朋友彼埃爾 • 戴克(Pierre Daix)甚至聲稱,集中營是為了進行社會主義教育,是「蘇聯的榮耀」。

沙特以他的聲望和積極參與助長了這種頭腦發熱。1952 年在系列論文「共產主義者與和平」中,沙特就聲稱共產黨是工人階級必要的代言人。然而就是這個工人階級的政黨,昨天還咒罵他的思想是令人作嘔的、臭不可聞的垃圾(見蘇聯《真理報》1947.2.24),把這位擁護共產黨的思想家說成是舞文弄墨的潑婦。

韓戰爭之初,沙特還在尋求第三條道路,而此刻卻投入工人階級政黨的懷抱,到底是什麼促成了這位存在主義哲學家的這一轉變呢?真的是因為 1952 年 5 月巴黎警察野蠻地鎮壓反美示威游行?或是因為巴黎對一個共產黨議員的鬧劇式的逮捕侵犯了議員豁免權?還是因為對海員亨利 • 馬丁的政治化審判(他因抗議印度支那戰爭被判五年徒刑)?

當然不是,西班牙內戰沙特並沒有親身參與,直到第二次世界大戰的最後一刻中他才加入法國的抵抗組織,1952 年的巴黎事件時他遠在威尼斯,因此很難說沙特對共產主義的熱情是冷戰的反共氣氛使然。

論戰的導火線是卡繆 1951 年秋發表的文章〈反抗的個人〉。文中,卡繆重提九年以前,在其著名論文「西西弗斯神話」中的思想:以前的問題是「自殺」,鑒於在抵抗運動時期的經歷以及戰後蘇聯的史達林恐怖主義,他認為當前的問題是「謀殺」。他說:

文章是散文詩一般的,充滿了激情,語言是簡明而鏗鏘有力的現代風格。

文章刊出後,沙特授意法蘭西斯.讓松(Francis Jeanson)在他主持的《當代》雜誌上撰文抨擊卡繆。在讓松的惡意攻擊出籠之前,沙特事先約見了卡繆。

對這次會面和整個事情的經過,西蒙波娃有詳盡的描述(見《往事》)。她寫到:一開始沙特就警告卡繆,這次談話是不公開的。卡繆聽了感到非常意外,而且十分反感。讓松自己原本無意攻擊卡繆,鑒於沙特再三促請,最後他同意出面寫文章批評卡繆。他保證他會非常小心、委婉地談,可談起來他就不由自主了。雖然沙特堅持作了一些調和,西蒙波娃寫到,但他畢竟不能實行新聞檢查呀!

文章刊出後,卡繆撇開讓松,直接公開致信給授意並決定刊登這篇文章的沙特,稱他為「尊敬的編者」,沙特則在同一期作答。卡繆抗議沙特們的行徑,「你們不是在評論一種思想的真、偽、對、錯,而只看它是左派的、還是右派的,並不管他們實際上做了些什麼」。沙特冠冕堂皇地反駁道,「當然啦卡繆,我和你一樣覺得這種現像不能容忍,我不能容忍資產階級新聞界日復一日的這種作法」。

一個要求正義,一個要求入黨

這一場論戰在理論上涉及的是共產主義烏托邦。

卡繆指出:《當代》雜誌真正感興趣的是論證歷史的終極目的,而〈反抗的個人〉則是要表明:只有假定歷史真的會有一個幸福的結局,才能說明共產主義革命在過去和未來所要求的種種犧牲是正當的;然而歷史現實表明,黑格爾式的、馬克思主義的辯證法運動其實完全是隨意的,因此徹底排除了它所預訂的歷史的幸福結局的可能性。沙特反唇相擊:

沙特接著還譏笑卡繆自相矛盾:

是的,在聯合國接納了佛朗哥的西班牙之後,卡繆立即宣布退出他在聯合國教科文組織的合作;而在同一時間沙特宣布加入共產黨。前者要求正義,後者要求加入黨。

卡繆主張對於歷史現實的反抗,他想到的是俄國1905 年的起義,是西班牙的無政府主義者,即那些非馬克思主義的社會主義者;沙特則號召順應時勢的革命,1917 年的「十月革命」和「工人階級的政黨」。

卡繆並不自以為是領導潮流的思想家,而昧於自己的良知,他只能承認一種批判的馬克思主義,一種不會對現實社會主義的罪惡緘默的馬克思主義;而沙特卻一心想成為創造歷史意義的大人物。卡繆一貫反對那種先知的馬克思主義及其與階級鬥爭相聯系的人間天堂的神話。他反問:

沙特回避了這個問題,他重申,誰要加入鬥爭的行列,他就必預先認可許多東西;他爭辯,不僅共產主義的追隨者這樣,任何一種烏托邦的擁護者都是如此。

四十年後歷史作出了公正的判斷

在揭露沙特在這場論戰中不光彩的手段時,卡繆從未直接提及讓松的名字,只說是沙特的合作者;而沙特的作法就非常過分了。他不僅攻擊卡繆的思想,而且辱罵思想者個人。他說:

沙特很清楚,卡繆並不諱言他的貧民出身,他在阿爾及爾貧民區度過了青年時代,他所熱愛和崇拜的母親是西班牙人,一個目不識丁的清潔女工。譏笑卡繆的出身和沙特自詡的自由思想並不協調,這些惡毒的話語中透出他一種怨恨,作者希望借此提示人們:沙特,著名的阿爾伯特 • 史威慈的侄兒,在富裕的中產階級家庭中長大,是個「布爾喬亞」。而他這個布爾喬亞,轉向了共產主義。這裡多少也泄漏了沙特 1964 年拒絕諾貝爾文學獎的動機:1957 年,被他擊敗了的論敵卡繆早他七年榮獲並接受了諾貝爾文學獎。

他拋開爭論,而致力於攻擊對手個人:

沙特深諳如何中傷對手,

這才是典型的階級審判。

沙特,巴黎有錢人子弟學校的畢業生譏笑卡繆、阿爾及爾的自學者。然而就是這同一個沙特,1944 年還說卡繆是自己的榜樣,1950 年卻要把送卡繆去讀他的存在主義「小學」。

如沙特的傳記作者 Annie Cohen-Solal 所說,這種精神上的謀殺可能具有心理上和金錢上的雙重動機。在戰後的法國,沙特與卡繆兩個人雄踞於同一文學領域,從小說、戲劇到政論兩個人一樣成就輝煌,兩個人受著同一個出版社 Galinard「關照」,被同一圈朋友所推崇,與同一群敵手較量。而經過這一場論戰沙特成功地把卡繆排擠了出去。

然而這一場論戰,倒不完全像 Annie Cohen-Solal 所說,不過是當年轟動一時的蹩腳新聞中兩個陰郁的畢達格拉斯主義者的亮相,一出曇花一現的肥皂劇,以沙特對卡繆的放逐和卡繆永遠地消失於黎而告終。

當 1991 年,共產主義在蘇聯瓦解、馬克思主義的烏托邦山窮水盡之時,這場論戰重新獲得了它的意義,值得提出來重新思考。沙特真的是一個政治領袖,而卡繆不過是一個道德主義者、一個沙特所說的「好心人共和國的原告」?!

不,沙特對卡繆的指責今天恰恰被證明是卡繆的預見:例如,越南共產黨難道不真的既是奴隸又是主子,既是殖民主義的犧牲者又是屠殺自己人民的劊子手嗎?

卡繆六十年前在「反叛的個人」中揭露的以人民的名義進行的謀殺,難道不被證明是我們這個時代最基本的政治問題嗎?

1991 年時看起來,卡繆不是顯然比沙特更能透過令人迷惑的假像,而接近歷史的真實嗎?一方面共產主義為歷史事先預定了一個無階級社會的烏托邦,另一方面就是為了這個終極目標,共產主義以階級鬥爭強行停止了辯證法—作為「歷史規律」—向美好明天的運動,難道這不正說明卡繆對共產主義的批評恰恰是正確的嗎?

在抨擊卡繆時沙特雖然也講到人,但他講的是團體和階級、是礦山工人和布爾喬亞,並不是個人。卡繆一針見血地指出沙特這個「懺悔的資產階級」的矛盾:

儘管如此,沙特那篇立場堅定的「共產主義者與和平」還是未能通過共產黨的文化檢查,在東歐它一直沒有得以發表。

像熱情地辯護共產主義一樣,沙特一直引以自豪地強調:他並不是馬克思主義者,他僅僅是表明馬克思主義在若干方面與自己觀點的一致,並且他是根據自己的原則,而不是根據馬克思主義的原則來解釋馬克思主義的。

直到今天,這一直是許多沙特追隨者的自我安慰。然而,與卡繆的論戰卻再清楚不過地表明了個人的原則對於沙特是多麼微不足道,他是多麼輕易地為了人類而犧牲了個人,理直氣壯地讓個人屈從於某種據說是更高的利益,和讓位於一個據說是更美好的明天。

不錯,沙特不是一個共產主義者,而只是一個共產主義的同情者。

他一方面批評「古拉格群島」,一方面卻堅定地保持著他對共產主義尼伯龍根式的忠誠。然而,正是這種態度是更有害的。沙特號召革命,然而他的革命號召止於共產主義的鐵幕。

與此相反,卡繆早在冷戰的年代裡就表現了敏銳而深刻的洞察力:他清醒地反對臆造歷史意義的危險作法,事實表明共產主義烏托邦的殘酷及其無可挽回的失敗均在於此。他反對沙特所謂兩個陣營的理論,公開批評共產主義。今日的事實表明,共產主義的失敗並不意味著「右派」凱旋。

然而,這一切的代價畢竟太高了。

但即使時超過半個世紀,即使共產主義已經失敗,沙特的追隨者們還是不情願承認卡繆是對的。共產主義烏托邦已經走入墳墓,於是有人又提出:一種烏托邦無論如何是必要的,雖說暫時還無法確定它的新內容,可是沒有烏托邦的精神,沒有它的引導,生命就是虛無!

這種對於烏托邦的呼喚透出某種恐懼,害怕關於個人自由與人類終極目的的討論,在被沙特中斷了的地方再度展開和繼續下去。