上一回說了《故事》解釋「荷蘭獨立戰爭」起因時,所謂「連年的苛稅與戰爭」所指的,是什麼樣的戰爭,同時也補充了《故事》未能盡述的宗教背景。這一回,讓我們重新回到前言裡曾經提及,關於「獨立」與起義的問題。

這次要討論的,是這段話:

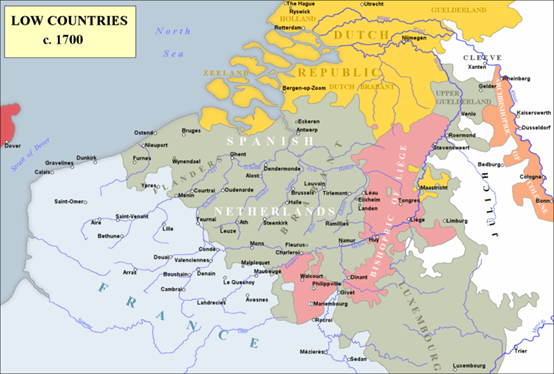

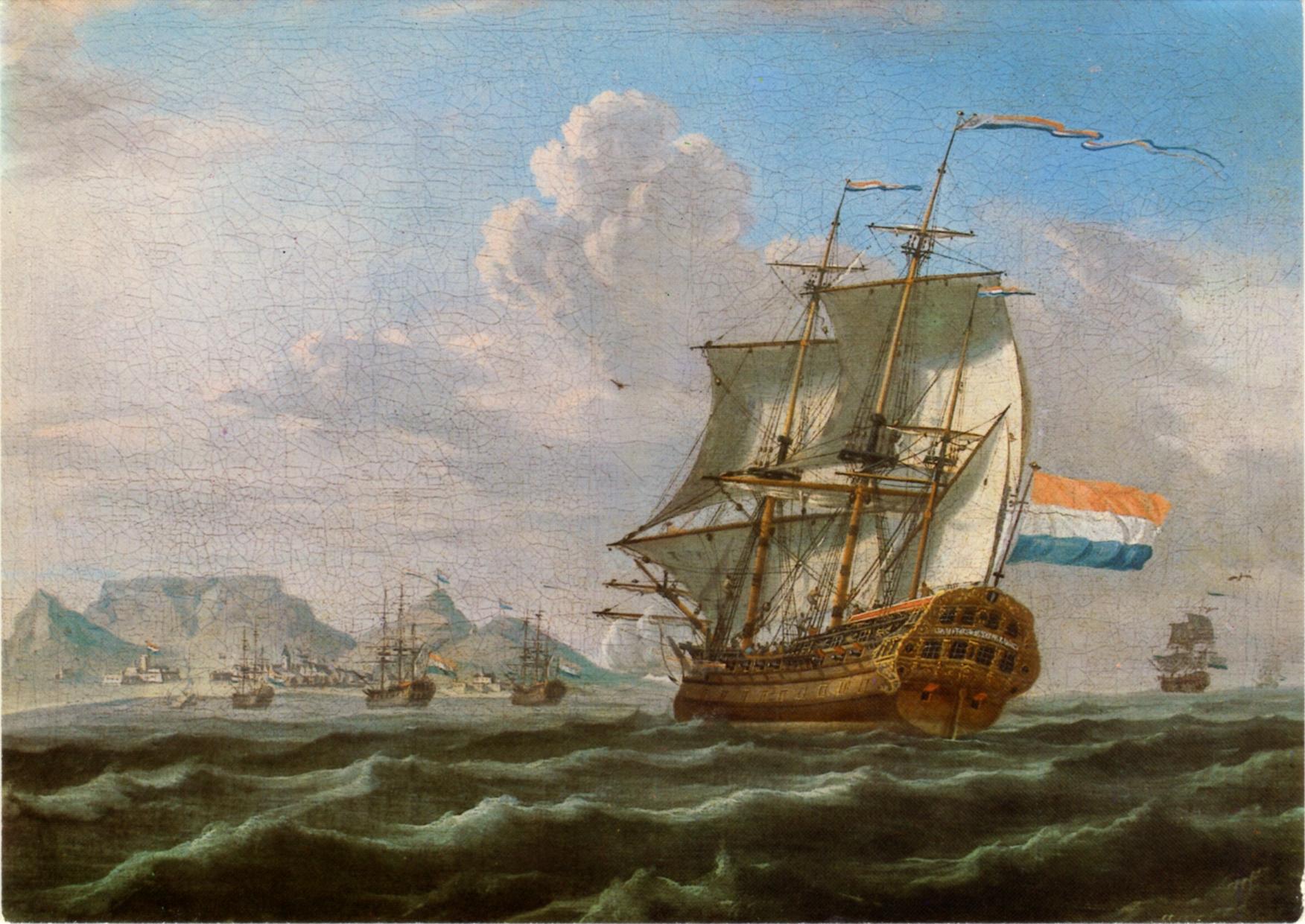

1581 年,荷蘭獨立戰爭爆發不久,其中七個低地行省就聯合起來,宣布成立「尼德蘭七省共和國」(De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,以下簡稱荷蘭),達成實質獨立,並開始對西班牙海外據點發動攻擊。

《故事》告訴了我們這麼一個荷蘭建國的故事:在 1568 年,「荷蘭獨立戰爭爆發」。在 1581 年,尼德蘭地區的七個省份宣布成立「共和國」,達成實質獨立。然後,在 1648 年,達成法理獨立。

在上一回的補充裡,我們對《故事》的解釋,問了兩個問題:我們怎麼斷定戰爭是在 1568 年爆發?以及 1568 年爆發的,是「獨立戰爭」嗎?

這一回,我們將繼續討論「獨立戰爭」這個問題,同時也將提問, 1581 年的尼德蘭,真的「實質獨立」了嗎?

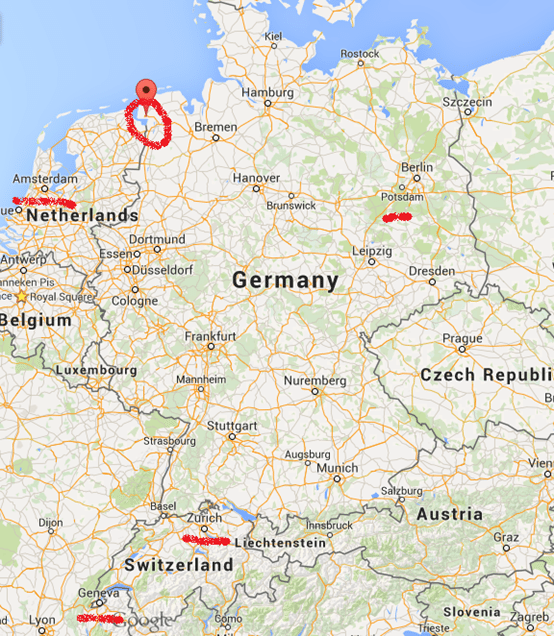

這一次的補充,從今日德國西北的小鎮埃姆登開始。在開始前的小小說明,雖然埃姆登位在日耳曼地區,但在十六世紀,埃姆登居民與尼德蘭地區的往來,卻更為頻繁。

十六世紀前半的歐洲是個動盪的世界。

人們所熟稔的基督信仰王國,隨著馬丁.路德與茲文利在日耳曼地區和瑞士的改革,漸趨分裂。埃姆登的居民,也深刻地體會了這段時日裡,信仰的轉折。

自十五世紀末開始,埃姆登的統治權,歸屬於法蘭德斯與日耳曼交界的東菲士蘭伯爵(Count of East Friesland)家族。這樣的家族統治,在神聖羅馬帝國皇帝麥西米連一世(Maximilian I)的命令下,幾乎斷絕。

1514 年,路德張貼《九十五條論綱》的 3 年前,皇帝麥西米連下令,在現任東菲士蘭伯爵亡故後,東菲士蘭省的治權,將歸屬於薩克森伯爵喬治(George, Duke of Saxony)。不難想像,當時在位的東菲士蘭伯爵,選擇拒絕皇帝的命令,隨後,皇帝將其判為法外之人,並召集日耳曼地區的諸侯群起而攻之。

皇帝麥西米連於 1519 年離世,其孫子查理五世成為新一任的皇帝。對查理來說,艾札治下的東菲士蘭,仍是棘手的問題所在。

1520 年代,日耳曼地區有越來越多的諸侯表態,支持馬丁.路德的改革。初即位的查理,也因此要面對基督信仰王國崩裂的危機,而艾札一世,也正是聲明表態的諸侯之一。

艾札於 1528 年逝世,繼任的伯爵,是他的長子恩諾(Enno II)。恩諾與父親一般,也是路德的支持者。在查理對日耳曼地區路德派信徒的壓迫日漸提升的同時,恩諾極力想使埃姆登成為路德派信徒的聚集地。他邀請了數名路德派的神職人員,想在埃姆登建立路德派的教會系統,然而,恩諾的嘗試並未成功。

根據宗教改革史家的歸納,恩諾嘗試失敗有幾個根本原因,除了埃姆登的天主教信徒仍為數甚多以外,更重要的,是埃姆登受到尼德蘭地區的影響。

在這裡,我們必須討論一下尼德蘭所在的法蘭德斯地區的宗教改革。

目前低地史家與宗教改革史家,對法蘭德斯地區的宗教改革,有幾個根本共識。

首先,自 1520 年開始,法蘭德斯的改革雖然有受到路德的影響,但與日耳曼地區不同,法蘭德斯的改革,並未獲得諸侯的支持。法蘭德斯的諸侯,在查理的威壓下,也多半反對路德的活動,例如上一次提及的,荷蘭省省督。也因此,法蘭德斯的改革,在 1530 與 40 年代,並未發展出如日耳曼地區的教會體系。

其次,法蘭德斯在當時已是人文主義的重鎮。而對基督信仰的討論,更是法蘭德斯人文主義學者的特色,也因此有歷史學者稱之為「基督教人文主義」(Christian Humanism)。

法蘭德斯的人文主義學者,雖然也會對教會的教條有所批判,卻不樂見基督信仰王國分裂,而這樣的氛圍也存在於法蘭德斯的社會裡。人們雖然對教條有所質疑,卻也對路德與教會決裂的做法感到遲疑。

這兩種原因,也讓法蘭德斯地區的宗教改革,呈現了有趣的風貌。多數的人們仍是天主教徒。改革派最主要的支持者,多是受人文主義教育、閱讀路德等人的著作後,對教會教條起疑的讀者。然而,他們未必支持與天主教分裂。

這樣的氛圍,也存在於埃姆登的社會。恩諾想建立路德派的教會,也因此眾人認為他想正式與天主教分裂,因此他的主張不被社會所接受。恩諾的統治並不常久, 1540 年,恩諾逝世,埃姆登的實質統治者,轉為恩諾的妻子,來自奧爾登堡的安娜(Anna of Oldenburg)。

安娜的統治方針與恩諾相異。雖然同為改革派的支持者,她並不欣賞路德派的改革方式,反而選擇盡量讓多種信仰的聲音並存。在安娜治下,埃姆登逐漸成為受迫害的改革派信徒聚集地,這些信徒各自擁載不同的改革主張,埃姆登的改革派組成也日趨複雜。

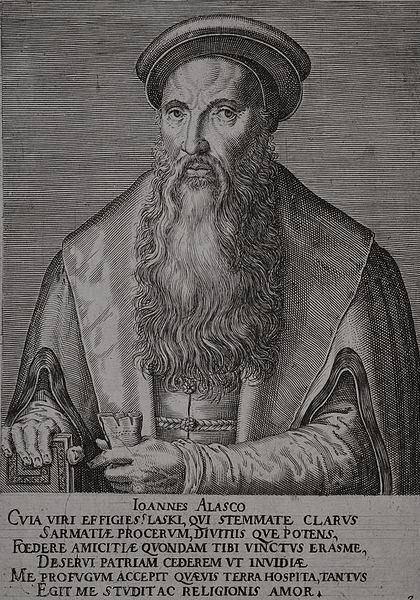

安娜的改革,與波蘭裔改革派領袖,拉斯可(Johannes a Lasco)息息相關。拉斯可也反對路德對改革的主張,他依循著茲文利在蘇黎世的模式,提倡以人文主義教學為基礎閱讀聖經的方式。

或許因為這樣的改革,與法蘭德斯和埃姆登的社會風氣相近,拉斯可的改革甚有成效。然而,好景不常,埃姆登受到皇帝查理與日耳曼地區路德派諸侯,在 1546 到 1548 年間的戰爭波及。安娜改宗,成為路德派信徒,拉斯可也遠走倫敦。

拉斯可召集了逃難至倫敦的改革派信徒,於倫敦成立改革派教會,書寫改革派教條。

在倫敦,拉斯可所成立的教會,仍舊仿照著茲文利的型態。但隨著茲文利身死, 1550 年代的改革派,出現另一位不同於路德與茲文利的追隨領袖。拉斯可在倫敦的教會裡,多數的組成成員是另一名瑞士改革派領袖的追隨者:喀爾文(John Calvin)。

隨著信奉天主教的瑪莉(Queen Mary I)於 1553 年即位,拉斯可逃離倫敦,在安娜的邀請下,重新回到埃姆登。與此同時,避難倫敦的喀爾文追隨者,也隨著拉斯可來到這座東菲士蘭省的小鎮。

或許因為宗教戰爭日盛的緣故,安娜治下的埃姆登不再秉持信仰多元的精神,天主教的信徒與神職人員,相繼於 1557 到 1560 年間被逐出埃姆登。埃姆登也從東菲士蘭省的一座小鎮,成為宗教改革的要地。

此外,或許因為拉斯可的緣故,追隨喀爾文的改革派信徒開始進入埃姆登,埃姆登的改革派信徒組成,也逐漸以喀爾文信徒為主體。

埃姆登的故事,與尼德蘭起義有什麼關係?

歷史書寫,是歷史學家對歷史事件的解釋。利用什麼樣的歷史書寫,去解釋特定的歷史事件,則體現了歷史學家對歷史事件的認知。

我們對尼德蘭起義的認知是什麼?讓關於尼德蘭起義這個事件的解釋,要從埃姆登的書寫開始呢?

1568 年,「荷蘭獨立戰爭」爆發。沉默的威廉在當年 11 月 11 日發表宣言,向西班牙國王腓力宣示,尼德蘭諸侯的起義,只是為了驅逐腓力派遣至尼德蘭的統治者,第三代阿爾瓦公爵(Duke of Alba)。宣言裡說明,尼德蘭仍將效忠於西班牙王室,他們起義,只是想拯救尼德蘭人民,脫離阿爾瓦的暴政。

威廉的宣言並未能取信腓力。

在西班牙軍隊的攻擊下,威廉與尼德蘭起義軍在往後的數年內節節敗退,終於在 1572 年敗亡。

那一年 12 月 2 日,西班牙軍隊進入今日荷蘭的旅遊勝地拿登(Naarden)。

12 月 2 日過後,拿登的村民幾乎被屠戮殆盡。

拿登屠城的消息,震驚了尼德蘭的起義軍,與此同時,威廉也因為資金問題,無法再支撐大規模的起義,起義軍的戰爭,轉化為地方民兵的零星抗爭。

尼德蘭的起義,似乎宣告失敗。

讓我們暫時將時間倒回到 1568 年以前。

上一回提及,皇帝查理於 1545 年起,在尼德蘭地區設立大規模的宗教裁判所。這讓許多尼德蘭地區的改革派信徒,不得不逃離尼德蘭,以免受到宗教迫害。

這些逃難的難民,多數選擇來到距離不遠,當時在安娜與拉斯可主持下,迎來許多改革派信徒的埃姆登。

自 1550 年代起,埃姆登湧入越來越多來自荷蘭的改革派信徒,而荷蘭的改革派信徒,則在這裡遇見了追隨喀爾文教條的改革教會。這些逃難的信徒中,也包含因為戰敗而躲避查理軍隊的尼德蘭諸侯。

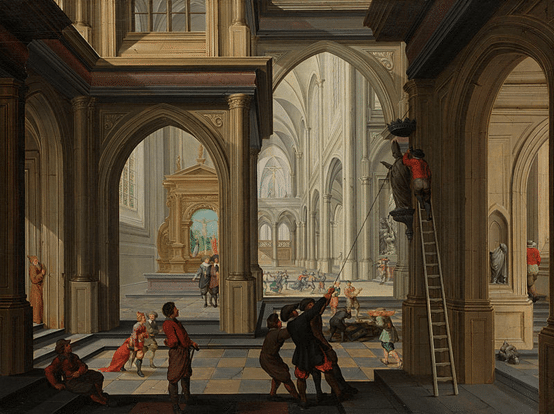

時間回到 1566 年間。這一年,尼德蘭地區的改革派信徒,與天主教會爆發大規模衝突。衝突的消息傳開後,在埃姆登聚集的大批尼德蘭信徒,也開始採取行動。

上一回也提到,威廉之所以能在 1568 年起義,有一個原因,是因為他得到日耳曼諸侯的資金援助。

在荷蘭史學者的研究下,我們明白,這些援助,是出自埃姆登的尼德蘭居民與神職人員多方奔走。他們往返埃姆登與日耳曼的改革派諸侯領土,說服諸侯們支持威廉的起義,也成為尼德蘭起義背後的宗教與經濟支柱。

時間回到 1572 年。尼德蘭的起義看似失敗,但西班牙的軍隊並未能將其滅絕,阿爾瓦的軍隊也面臨財務困難。

阿爾瓦的財務吃緊,與腓力的其他軍事活動(尤其對鄂圖曼土耳其的戰事)有關,而尼德蘭起義的起死回生,則與這名女子脫離不了關係。

有許多時候,歷史事件並沒有明確的因果秩序,而是多重糾葛無意間引發的結果。

1572 年被下令離開倫敦的船隊,加入了幾乎平息的尼德蘭起義,並在 1573 年,與西班牙海軍在荷蘭省北方交戰。儘管船隊被迫撤退,卻為尼德蘭起義軍增添新援。

與此同時,西班牙在拿登的屠戮,激化了部分尼德蘭改革派信徒,包含埃姆登的尼德蘭居民。自 1572 年起,避難至埃姆登的諸侯與改革派信徒逐漸回到尼德蘭西北的幾個省份,包含荷蘭。

起義起死回生,這一次,是以荷蘭省與熱蘭省的聯盟為主軸。起義軍與西班牙的軍隊陷入膠著,兩軍的士氣,卻在 1574 年,有了天翻地覆的轉變。

1574 年初,為了切斷荷蘭省與熱蘭省的聯繫,西班牙的軍隊包圍了兩省中間的要陣萊頓(Leiden)。西班牙軍隊阻絕萊頓周遭的河道,萊頓幾乎彈盡援絕。

1574 年九月,天降暴雨,萊頓城中乾涸的河道滿溢,西班牙軍隊也在水患與起義軍藉水患駛入的船隊攻擊下,不得不撤離。起義軍中,改革派的信徒說,這是神意。

萊頓之圍解後不久,起義軍取得幾場關鍵勝利。沉默者威廉於 1575 年,創立萊頓大學,希望以此做為起義軍人才與神職人員的培育地。

尼德蘭戰事的士氣翻轉,加上西班牙國王腓力幾難負荷多方做戰,使得起義軍有機會獲得更進一步的進展。

1576 年,西班牙軍隊在尼德蘭的財務幾近崩潰,起義軍也藉機擴張,於 1576 年底成功與尼德蘭地區南方省份達成共識,一同反抗西班牙軍隊,其中包含烏特列支(Utrecht)。

1576 年尼德蘭省份的協議,有史家稱為「根特和平協議」(The Pacification of Ghent)。戰事仍未止歇,但改革派似乎已站穩腳跟。

157 9年,在烏特列支,改革派的省份簽訂協議,組成烏特列支聯盟(Union of Utrecht,荷蘭文是 Unie van Utrecht),這些省份包含荷蘭、熱蘭、烏特列支與弗士蘭。

改革派形勢大好。

然而,尼德蘭的南方,仍有諸多省份支持天主教的西班牙。荷蘭省的重鎮阿姆斯特丹,也一直支持著西班牙的軍隊,直到幾個月前才在起義軍的圍攻下,表態支持起義。

烏特列支聯盟刺激了尼德蘭地區的天主教勢力,尼德蘭也因此分裂為擁護天主教的南方諸省,與以改革派為主的北方七省。

尼德蘭的起義,也因此從尼德蘭改革派對天主教西班牙軍隊的抗爭,演變成尼德蘭地區改革派與天主教的戰事。

尼德蘭的天主教行省,於 1581 年號召起義,對抗北方的改革派聯盟。這些省份(包含盧森堡公國與曾經支持起義的法蘭德斯侯國),也成為日後,歷史學家所稱「西屬尼德蘭」(Spaanse Nederlanden)的主要組成。

尼德蘭南方反對改革派的起義,為西班牙軍隊增添新援,改革派起義軍在尼德蘭的形勢,又漸趨劣勢。改革派起義軍領袖因此決議,必須向日爾曼與法蘭西地區,支持改革運動的諸侯求援。

一直到 1581 年,尼德蘭改革派起義軍都還聲稱,自己效忠西班牙國王腓力。在烏特列支聯盟的協議上,他們仍舊稱腓力為陛下。然而,這樣的「效忠」,當改革派起義軍求助於安茹伯爵,並應允他北方起義諸省的統治權時,面臨了考驗。

改革派省份的治權,理論上還是屬於腓力。那麼,改革派要如何將治權授予安茹呢?

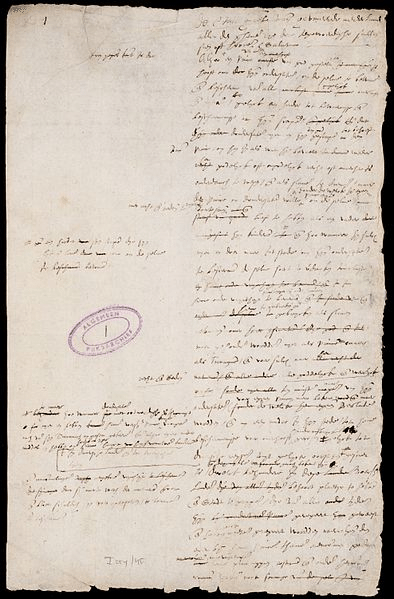

1581年,在經過幾番辯論後,改革派省份發佈「棄絕法案」(Act of Abjuration)。法案裡,改革派宣示揚棄效忠腓力的誓約,以此取回自己的治權,轉授予安茹。

「棄絕法案」被視為是尼德蘭七省聯合共和國的「獨立宣言」,但它真的是一紙宣示「獨立」的宣言嗎?它棄絕了原有的誓約,想將自己的治權授予來自法國的貴族。

從這點看來,這並非一紙宣示尼德蘭「獨立」建國的「獨立宣言」。它只是近代早期歐洲常見的,棄絕既有統治權力的宣告而已。

最終,安茹並未獲得尼德蘭七省聯合共和國的治權。他於 1582 年抵達尼德蘭,但他在南方戰事連連失利,也使得尼德蘭七省議會決定,將治權歸予沉默者威廉。

「棄絕法案」加劇了尼德蘭七省聯合共和國與其他天主教省份的對立,《故事》所說,「實質獨立」的荷蘭,也仍舊在戰事中掙扎。1584,沉默者威廉在台夫特(Delft),被一名天主教信圖暗殺。

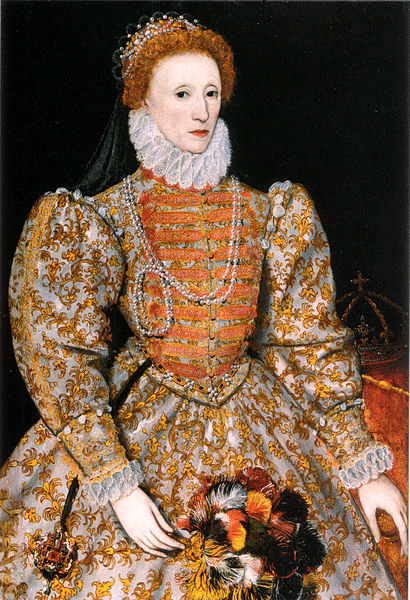

威廉的亡故,影響了法蘭西、英格蘭與日耳曼地區,對尼德蘭起義的支持。這些地區的改革派諸侯擔心,威廉亡故與安茹的連番戰敗,將使改革派起義軍終將敗亡。 1585 年,安特衛普(Antwerp)失陷,更加深了這種憂慮。

1585 年 12 月,英格蘭女王伊莉莎白一世,派遣第一任萊斯特伯爵(Robert Dudley, 1st Earl of Leicester),率軍進駐尼德蘭七省聯合共和國。《故事》「實質獨立」後的尼德蘭,為英格蘭貴族治理,直到 1588 年萊斯特辭世。

1588 年,尼德蘭的戰事未了,七省聯合共和國的未來風雨飄搖。

但也正是在這風雨飄搖中,尼德蘭七省聯合共和國開始了一段,被近代早期歐洲史家稱為「十七世紀奇蹟」的時光。

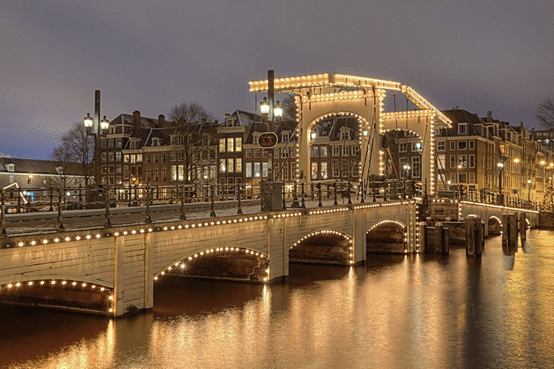

荷蘭史的史家會說,那是「荷蘭黃金年代」(The Dutch Golden Age)。

歷史環境的複雜,就如同現今社會一般,永遠無法以三言兩語道盡。可惜的是,任何形式的書寫,都會受到篇幅限制,也都會有無法盡訴的課題。史家對歷史事件的解釋,除了因為觀點不同,而有不同的解釋以外,也會因為篇幅與文章主題的侷限,呈現不同的面貌。

這篇補充故事,想盡力將當時歷史環境的複雜,與今日歷史書寫的侷限,一併呈與讀者。

最後,讓我們回頭檢視,這是一場「獨立戰爭」嗎?

《故事》的解釋,可以有兩種意義。第一,這是一場尼德蘭地區追求「獨立」而發起的戰爭。第二,這是一場最終導致尼德蘭獨立的戰爭。

關於第一點,在這幾篇補充故事裡,已經充分說明,這絕對不是一場追求獨立的戰爭。至於第二點,則可能以歷史事件意外導致的結果,做為對於歷史事件的認知。這麼做最大的風險,在於可能曲解古人的原意。

歷史學家對過往有責任,即使我們不可能道盡歷史。從今日回首,我們可能比古人更明白事件發展的結果,但是,我們能以這樣的結果,解釋古人的原意嗎?

下一篇,我們要補充這段話:

《西發里亞條約》讓荷蘭、瑞士等國家得以興起,也讓原先的海上霸主西班牙沒落,讓「既不神聖、也不羅馬、更非帝國」的神聖羅馬帝國變得名存實亡,可說深深地影響了現代世界的樣貌。

《故事》說, 1648 年的《條約》,讓荷蘭與瑞士得以興起。 1648 年,在許多荷蘭史家眼裡,已是「荷蘭黃金時代」的尾聲。而瑞士,早在中古晚期,便已是歐洲著名的聯邦政體。尼德蘭的七省聯合共和國,更是效法瑞士的聯邦制度。要怎麼說 1648 年,讓荷蘭與瑞士「興起」呢?

補充閱讀

關於埃姆登與尼德蘭起義,可以參考這本書的第二與第六章:Andrew Pettegree, Emden and the Dutch Revolt: Exile and the Development of Reformed Protestantism (OUP, 1992), pp. 27-56, 148-187

關於低地國的宗教改革的簡述,可以參考:Wieve Bergsma, “The low countries”, in Bob Scribner, Roy Porter, and Mikuláš Teich eds., The Reformation in National Context (CUP, 1994), pp. 67-79

關於尼德蘭起義過程的介紹,可以參考這本書的第七至第十章:Jonathan Israel, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (OUP, 1995), pp. 129-230

對尼德蘭起義有高度興趣的朋友,這個主題荷蘭史家公認最好的專著是:Geoffrey Parker, The Dutch Revolt (Harmondsworth, 1977)

補充說明I

1581 年後的尼德蘭七省聯合共和國,是個由推崇喀爾文改革的議會與政府組成的世界,在這個世界裡,致力推行喀爾文改革的貴族們,多是當年曾在埃姆登避難之人。

多數的荷蘭史家因此認為,埃姆登的宗教改革,對尼德蘭地區的改革派起義,實有莫大的關係。這也是這篇文章選擇從埃姆登出發,解是尼德蘭改革派起義的原因。

選擇埃姆登,還有另一個要素。透過埃姆登與尼德蘭起義,我們看到了一個基督信仰王國分裂後的世界。在那個世界裡,天主教的信徒仍是多數,但改革派的聲浪也逐漸昂揚。更重要的一點,改革派內部也有分歧,而改革派彼此也會鬥爭(艾札二世就是個例子)。

即便在尼德蘭七省聯合共和國,雖然政府致力推動喀爾文的改革,但社會中的信仰組成卻很多元,喀爾文的信徒絕非多數,天主教的社群仍然存在。多元信仰的社會組成,也使尼德蘭七省聯合共和國,在十七世紀成為歐洲的宗教避難所。包含笛卡兒與霍布斯等人,都曾避難至此。

當然,聯合省共和國也曾試圖控制宗教,例如著名的多特會議(Synod of Dordrect),然而,總體而言,尼德蘭共和國的宗教氛圍,是相對寬容的。

補充說明II

十七世紀的歐洲,除了宗教戰爭之外,也受氣候影響(當時是小冰河期),農產歉收,社會普遍存在經濟問題。 1950 年代的經濟史家,因此稱其為「十七世紀危機」(The Seventeenth-Century Crisis,或 The General Crisis),其中著名的代表,是前幾年逝世的英國史家霍布斯邦(E. J. Hobsbawm)。

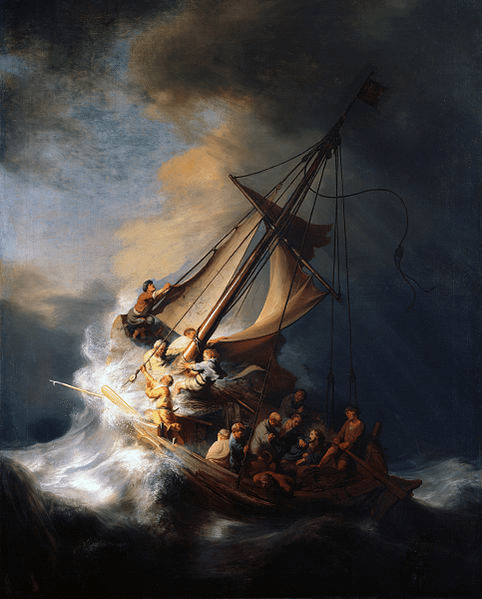

這些學者發現,尼德蘭七省聯合共和國,在十七世紀低迷的歐洲一枝獨秀,物質發展與藝術成就甚高,因此稱其為十七世紀的奇蹟。荷蘭史家則常以「黃金年代」稱之。「黃金年代」的代表人物之一,是著名的畫家林布蘭特(Rembrandt)。

「十七世紀危機」這個命題,並未獲得史家共識。2013 年,史家Geoffrey Parker的新著:Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (Yale, 2013),仍在討論這個課題。與 1950 年代的史家不同,Parker 從全球角度切入,探究氣候對全球歷史的影響。