在法國社會,幾乎無人不知巴斯德這位民族英雄等級的科學家,書店、圖書館裡有一大堆他的傳記,他的事蹟是兒童讀物的熱門主題,他的名字被用來為法國大小城鎮的街道廣場命名。

如果在google map裡搜尋rue Pasteur、avenue Pasteur、Boulevard Pasteur或Place Pasteur,會得到一大串結果,甚至在加拿大魁北克、過往為法國殖民地的一些非洲國家,也到處都可以見到巴斯德這個名詞。

「巴斯德」一詞已經成為法國文化中,代表著現代安全社會的象徵。而位於巴黎十五區的巴斯德研究院,也成為見證巴斯德傳奇的所在。這樣一位人物,確實值得拿來作為科技與社會研究的對象。

作者拉圖(Bruno Latour)又是誰?

作者拉圖是哲學家、社會學家,或者就他自己的論點來看,也可以說他什麼家都不是。雖然一般人也許不認識他,但拉圖這個名字已經是科技與社會研究(STS)領域的響亮名號,在台灣STS社群內也相當為人熟知。

他在里爾(Lille)大學取得哲學博士學位,經過在非洲和北美的多年田野經歷(這對哲學家而言是相當罕見的經歷),於1982年起任職於巴黎高等礦冶學院的創新社會學研究中心(CSI)。在CSI他與同僚發展並奠定「行動者網絡理論」(Actor-network Theory)的基礎。在2005年底從CSI轉至巴黎政治大學(Sciences Po.)的組織社會學研究中心(CSO),並2013年起擔任巴黎政治大學媒體實驗室(Medialab)的負責人。

從拉圖的簡短經歷中,可以看出他自己就是一位擅長運用支點來傳播理念的學者。於是,當拉圖遇上巴斯德,就產生了這本有趣的書。

行動者網絡理論

透過拉圖持續的筆耕,分析各種不同領域中的建構現象,他的行動者網絡理論已成為STS領域的顯學。但在台灣除了少數翻譯文章或二手介紹,迄今只有一本拉圖完整書作的翻譯,是2012年群學出版的《我們從未現代過》(Nous n’avons jamais été modernes)。拉圖早期出名的著作是以英文出版的《實驗室生活》(Laboratory life)和《行動中的科學》(Science in action)等作品。

而第一本完整的法文著作,是1984年的《微生物:戰爭與和平》,也就是各位手上這本《巴斯德的實驗室》的初版。此書是拉圖重要的著作之一,其中有一部分後來也曾獨立發表,[1] 並且已經在台灣翻譯收錄在群學出版的「科技渴望」系列專書之中,[2] 成為台灣STS學界的經典文本。

這篇經典文章的標題是〈給我一個實驗室,我將舉起全世界〉,這段文字不僅是STS名言,並且也在許多本土STS研究裡面被廣泛使用,作為描繪某種特定科技現象的基本句型,例如「給我A,我將B起C」。在台灣社會中,對於「行動者網絡理論」或「轉譯社會學」(或譯「轉變社會學」,sociologie de la traduction)的認識,長久以來多只靠這一篇文本,甚少有其他中文譯文本可以參酌,實在是很大的缺憾。

拉圖的《我們從未現代過》一書主要是基於行動者網絡理論的立場,用來與社會學主流的「現代」與「後現代」重要文獻進行對話。由於該書是以法文寫作,原初設想應是偏重以法語世界的讀者為對象,如果欠缺法國思想文化的相關知識背景,這本書閱讀起來並不容易。

以活生生的巴斯德作為主題,相對來講就比較容易為讀者接受。此次《巴斯德的實驗室》可以翻譯成中文出版,是相當值得慶賀的事。但讀者不能高興得太早。人們會在這部著作裡面發現,拉圖絲毫不以巴斯德的生平為主軸,反而以一個時代,以一群人(甚至不只是人),來重新讓人認識「巴斯德」的現象。

拉圖透過托爾斯泰的名著《戰爭與和平》作為對照,如同《戰爭與和平》一書不談論拿破崙的英雄事蹟,這部著作也不在談英雄巴斯德。拉圖談的是在科學戰場中的人物、在戰亂中的無名小卒,甚至是細菌病毒,是因為他們才有微生物學歷史戰役中的戰爭與和平。

理解巴斯德的幾種方式

前述的說明可能還是很模糊。希望透過接下來介紹幾種認識巴斯德的方式,讓讀者可以更進一步瞭解這本書的特殊之處。

理解巴斯德的第一種方式,就是把他視為一位十九世紀法國代表性的科學家,以他的生平事蹟作為現代社會進步的象徵。

現代科學是重要科學家的貢獻所致,由於巴斯德是科學家的典範,理解巴斯德就等於理解人類文明如何經由少數科學偉人的貢獻,而得以從十九世紀進入到二十世紀科學昌明的時代。這是傳統上認識巴斯德的方式,標準手法就是讓巴斯德成為一位英雄。

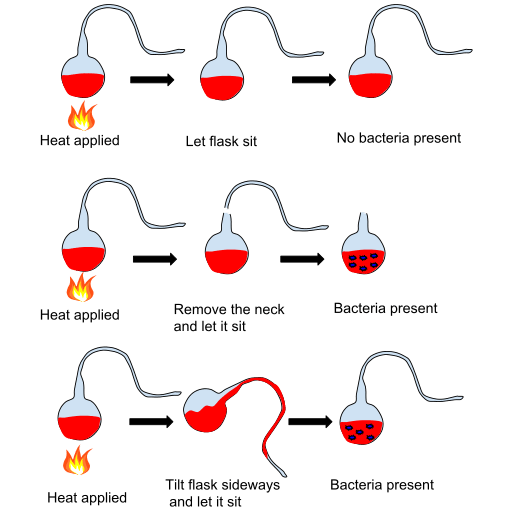

過往關於巴斯德有許多的英雄傳奇版本,其中尤其是他操作鵝頸瓶的實驗特別令人津津樂道。巴斯德主張的「細菌說」,透過將肉汁裝在鵝頸瓶中進行公開的實驗,在現場觀眾、記者與官員的見證下,完勝當時主流的「內源說」。看似僅僅透過他一個人完成的這場實驗,就奠定了現代細菌學說的基礎。

第二種理解巴斯德的方式,也是認識科技與社會之間的關係的一種方式。

科學技術的發展是一種精神表現,必須跨過許多的障礙。巴斯德的精神就是科學理性的精神,代表著科學的進步。他的成就是現代科學發展的必然路徑,巴斯德正好擔綱連結傳統生物學和現代生物學的這一棒。

這類的主張並不少見。巴斯德的科學精神使得人類文明得以跨越各種非理性的障礙,進入到科學時代。將人類精神狀態區隔出時代分野的階段論是這類主張的典型。

階段論不僅用來解釋科學發展,也在經濟、社會發展方面,甚至在社會學自身源頭的理解上面,扮演相當重要的角色(例如孔德的三階段論)。因此,當人們進入到科學時代,科學可以超越社會以及其他的外部因素,成為一個高貴神聖的領域。

第三種認識巴斯德的方式,就是忘掉巴斯德這個人,而只是把巴斯德當成一個名詞。

在談巴斯德的科學工作之前,我們不要預設巴斯德會有多麼大的成就。而且,不管誰是巴斯德,若只有他一個人,也實現不了科學成就。這就是本書的基調。

拉圖並不認同前面兩種認識巴斯德的方式。對拉圖而言,與其稱「巴斯德」,不如稱之「巴斯德派」,並且這樣一群行動者是不斷透過結盟而擴展開來,斷不是巴斯德一個人的獨立貢獻。這也是本書題名「戰爭與和平」之源由,是以托爾斯泰同名的鉅著來指稱英雄之不足,而有賴更多不同的人物,甚至那些默默無聞者,才有戰爭與和平的「偉大」故事。

從細菌到巴斯德的實驗室

基本上,拉圖是先在英美世界取得成功,再回到法國建立起他的地位。

他幾本重要的著作,像是前述的《實驗室生活》、《行動中的科學》等,都是先以英文著作出版,再由他人翻譯成法文,回到法國出版。但巴斯德這本書卻是先以法文出版,再由他人翻成英文(英文標題是The Pasteurization of France)。所以,拉圖著作這本書顯然有不同的對話對象。

另外,本書1984年初版的書名是《微生物:戰爭與和平》(Les Microbes: guerre et paix),但在2001年的新版改為《巴斯德:微生物的戰爭與和平》。此變化主要在回應這十多年間對本書的批評,尤其如Karin Knorr-Cetina指出的,本書雖把細菌微生物當成重要的行動者,卻未曾討論微生物到底是什麼。

如果把巴斯德,特別是加上引號的「巴斯德」作為標題,可能比起「微生物」作為標題還來得有意義。而且相較於「微生物」,以「巴斯德」之名理當更能引起一般讀者的興趣。

雖然拉圖希望讀者以不同的世界觀來看待他在書中處理的主題,但是對於本地的讀者而言,由於不像一般法國人有著關於巴斯德的背景知識,反而更不容易理解拉圖到底在談些什麼,這樣談又有何意義。

雖然書名是巴斯德,但如果讀者事先不太認識巴斯德,讀完之後還是不知道誰是巴斯德。另外,若是讀者欠缺科技與社會或科學史的知識背景,也不容易掌握這本書的價值。

為此,這裡要向讀者推薦一部法國電視台France 2籌製的單集電視影片,是2011年由Alain Brunard導演的Pasteur。影片不同於過往對巴斯德的英雄崇拜式觀點,雖然同樣有描寫巴斯德個人特質的元素,但已不再忽略當時各路不同行動者的在場,以及如何形成「巴斯德們」的歷程。咸信此影片的拍攝多少也受到拉圖著作的影響,對於建立相關背景知識略有幫助。

拉圖在「巴斯德」這部著作中有明顯的意圖,就是利用巴斯德的事蹟來驗證行動者網絡理論。這是拉圖對巴斯德的轉譯。

故此,書中的一些關鍵詞,像是非人行動者、網絡、聯盟或同盟等,不僅非常不同於過往人們熟知的巴斯德故事,也與傳統理解科技發展過程的用法很不一樣。這部書的結構也相當有趣。拉圖是分三章來討論巴斯德的「戰爭與和平」,並在講完故事之後,用抽象方式,以一種維根斯坦式的風格來主張故事中的理論意涵。

書的結構因此分成兩部分:主題故事的部分和一個「後附的」(suivi)理論部分。後附部分的核心主張概念是不可化約論,分別以「力量」、「社會-邏輯」(socio-logie)、「人類-邏輯」(anthropo-logie)和「科學」主題分四大段來討論圍繞在巴斯德案例中的現象。不過,英文翻譯把這書的結構命名為第一部分和第二部分,似有更對等的看待兩部分的意味。

行動者網絡理論相當重視案例的資料。拉圖這個研究是以科學文獻為基礎,有別於更早之前的《實驗室生活》這本書。在該書中,拉圖發揮民族誌的長處,從參與觀察建立實驗室裡面的各種同盟關係。但巴斯德已經是作古的人物,這份研究的分析進路只能從文獻著手。

細心的讀者會發現,對照巴斯德的生存年代(1822-1895),本書所採用的研究資料是在1870年到1914年之間,是巴斯德四十八歲以後,一直到他過世之後的二十年間。

一方面,我們可以說以巴斯德為標題的這份研究,在資料處理上似乎是有偏誤的,並沒有與巴斯德的生平對準;但另一方面,我們也可以說這正是行動者網絡理論在處理議題對象上的偏好:

透過更多關於主題的資料,更少關於個人屬性的關照,使得建構科學的歷程可以被看到,也因此驗證了行動中的科學其實無異於其他的集體行動,特別是具有政治性而且是屬性混亂的活動。

「巴斯德」不是一個人,細菌卻是行動者

這本書論述的結構也多有讓人不解之處。

通常人們在閱讀故事的時候,會企圖尋找故事敘述中的時空座標,透過在心中建立起來的座標來掌握整個故事的發展脈絡,這是一種令人心安的講故事的方式。

但是拉圖在這本書卻不是用這樣的方式來講論巴斯德。他放棄了固有的敘述框架,而進入到許多過往人們認為微不足道的細節裡面,而這些細節卻是連結「巴斯德」與其他行動者,使得同盟可以發生的關鍵。

即使巴斯德這個人已經不在世上,但「巴斯德」依舊在發生效果,從巴黎到遠東和非洲。顯見拉圖的策略並不是巴斯德這個人,而是以他的細菌戰場為中心的行動者聯盟。因此,「巴斯德」不是一個人,這個詞代表一群行動者,甚至是一個支點,用以撐起整個細菌論所維繫的世界。

以這種方式來理解巴斯德現象,就更能清楚掌握所謂「巴斯德化」(法文動詞pasteuriser,或英文名詞之pasteurization)的意義。

拉圖透過巴斯德的實驗室來主張科學是網絡的結果。

拉圖從文獻中重建巴斯德派的擴散軌跡。這軌跡並不是一條直線,而是看到不同類型的行動者在可能不同的時間點,以不同的旨趣考量而投入到巴斯德陣營,形成向外擴張卻向內聚合的行動者網絡。

雖稱之網絡,但行動者卻未必有直接的、點對點的連結,只要是參與同盟就可以說是加入到行動者網絡。因此,行動者網絡的形式是聯盟(alliance)或組合(assemblage),而不是連結(link或tie)。

行動者是考量細菌說解釋如何可以滿足各自的需要,也就是符合各自的旨趣或利益,因此成為巴斯德派同盟的一分子,也可以說是透過旨趣的連結,而不是屬性或互動的連結。這是行動者網絡理論不同於一般社會網絡之處。

在同盟中,除了人以外,細菌也很重要。細菌必須要在關鍵的時刻出現,並且有所作為,使他的存在發生效果。也才能夠「把新行動者(微生物)和舊行動者(疾病)連結起來」(p.126)。換句話說,細菌也是同盟的一分子。另外還有「蚯蚓!又要考慮另一位出乎意料的新行動者了」(p.128),像這樣的描述是拉圖分析中常有的風格。

細菌微生物和蚯蚓,甚至是疾病,都是行動者網絡理論中的「非人行動者」。

非人行動者的設定,使行動者網絡理論打破科學與社會的二分,沒有所謂科學與社會的界線,科學是行動者網絡的結果,社會也是一樣。這也是拉圖所說的對稱性在行動者網絡理論中說不通的原因。

最後,拉圖主張的轉譯社會學,所對抗的就是涂爾幹式的社會學傳統。涂爾幹的社會學提供一種社會實體的世界觀,讓社會事實成為解釋眾多現象的原因,社會於是先於個人而存在。

拉圖2005年轉到巴黎政治大學任職的一個原因,除了著眼巴黎政治大學的資源,另就是該校有著豐富的塔德(Gabriel Tarde)手稿館藏。塔德是十九世紀末與涂爾幹相對的學者,主張個人先於社會,人與人的模仿即是社會。

拉圖把行動者網絡理論與塔德的學說連結起來,視後者為根源。透過理論的認祖歸宗,拉圖因此主張傳統社會學是把問題丟給抽象的、摸不著的「社會」,是一種化約主義。

行動者網絡理論卻是著眼於細節,可以去捕捉「行動」中真實的力量運作。於是,在本書的下篇,拉圖才會主張社會的(socio-)、人的(anthropo-)以及科學都是在行動中的知識或邏輯(-logy),也沒有一體適用的社會學(sociology)、人類學(anthropology)或化約的科學。

故此,整個行動者網絡是反對化約主義的。這部分的討論可以參考《巴斯德實驗室》初版二十年之後,在2005年拉圖所寫的《再組社會》(reassembling the social)一書。

這部書是拉圖最早的著作之一,透過這本書的翻譯,能夠還原拉圖持續到今天還在徵召同盟的理念,且不論關於行動者網絡理論、轉譯社會學或甚至科技與社會中的持續爭論議題,都可以作為一種較早期文獻的補充,非常值得一讀。

[1] Latour, B. (1983). Give me a laboratory and I will raise the world. In K. Knorr-Cetina & M. Mulkay (Eds.), Science observed (pp. 141-170). London: Sage.

[2] Latour, B.(2004)。 給我一個實驗室,我將舉起全世界。載於吳嘉苓、傅大為與雷祥麟(主編), 科技渴望社會。(頁 219-263)。 台北市: 群學。

誰又在這洪流中逐漸隱沒?

路易.巴斯德(Louis Pasteur 1822-1895),

細菌學之父,

醫學邁入新時代的象徵,

法國人心目中的民族英雄。

如今以巴斯德為名的街道遍布法國大小城鎮,

他的成就無可質疑,

然而布魯諾.拉圖(Bruno Latour)卻向這公認的事實提出疑問:

為什麼人類生活環境的改善全數歸功於巴斯德的天才?