沒錯,我說的是「左派反猶」—那不是「左派右傾」,邏輯有誤了吧?

「左派右傾」,是事實,不是邏輯;如果邏輯有誤,需要改變的是邏輯,因而能夠解釋事實。

發現一致的邏輯,人們對歷史的認識會更進一步。曾見過這麼一個說法:

然而這種願景太漂浮而遠離大地。

民主社會中,政府無法控制個人的自由意志,也無既定的全民的運動和思想教育,因此那些驚悚的政治錯誤,恰恰出在那些以思想和良知著稱的知識分子身上。

這不禁令人聯想到現代認識論「觀察滲透著理論」的命題:觀察並非純粹客觀,而總是在一定的觀念框架下發生;觀念背景各異,觀察所見就會不同。

觀念框架太過強勢,觀察必會偏離。

戰後德國,政府做的是司法和政策上限制極右派,還不總是做到了。

納粹思想的溫床—日耳曼的優越感、種族的偏見、排外和反猶的情緒,冰凍三尺非一日之寒;在這個號稱詩人和哲學家的國度,那些詩人和哲學家尤不能免。

詩藝反猶—文學大師的政治迷彩

談論文學家的顏色似有不恭,他們大多落拓不羈,不肯為政治捆綁。但是文學家有顏色也是事實,不聞中國三〇年代就有左派作家麼。

今天德國也有顏色文學家,也是左派,直接熱衷政黨政治。而且這些人常是越左、越紅、越變動不羈,從鮮紅到深褐彈指之間;究竟是紅色還是迷彩,倒不好說了。褐色—納粹黨衛軍制服的顏色,標志極右。

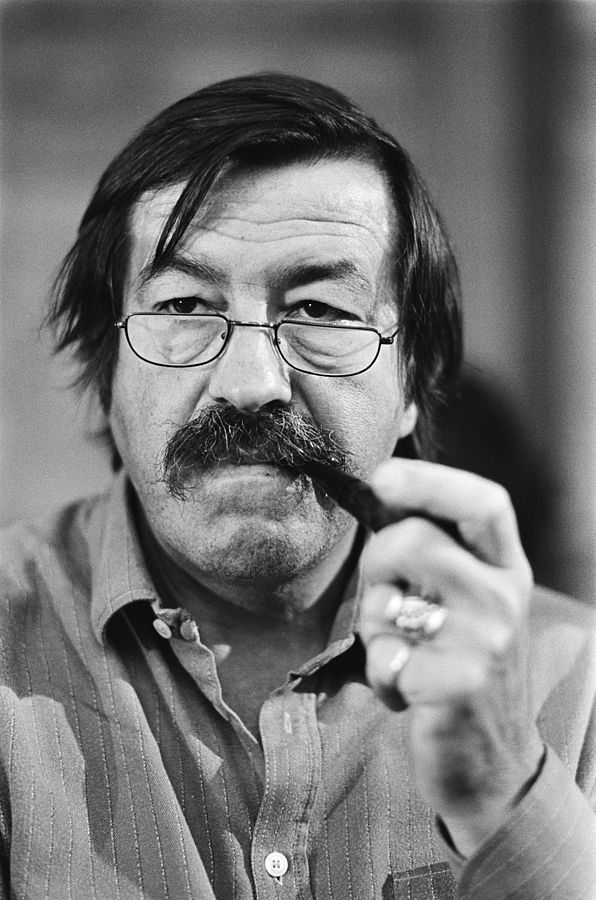

一位知名驚爆色變的是德國的文學大師君特·格拉斯(Gunter Grass, 1927-2015)。

飄忽的紅色

格拉斯,諾貝爾文學獎得主,他的著名長篇小說《鐵皮鼓》敲響全世界,但文學以外的格拉斯,人們未必盡知。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39570760

以《鐵皮鼓》聞名後,格拉斯就開始為社會民主黨主席勃蘭特站台助選,之後還出版了日記《我對你歌唱民主—贊歌獻給威利》,此後一直是德國文學界耀眼的政治明星。

反納粹、反右派、反戰、反核、反美……六〇年代以來,格拉斯牢牢坐穩德國良心的第一把交椅,八〇年代他加入社會民主黨。

同情弱勢而左傾,文藝人士中常見;左傾而熱情投入政治,格拉斯無出其右,紅得鮮亮。

二十六年前柏林牆倒,東德人高呼著「國家是我們」(Wir sind das Volk)把東德送入歷史;對用腳作出選擇的東德人,格拉斯大呼:留下來,不要離開!他因主張「不想和勝利者坐一條板凳」而被嘲笑:君特,晚啦,歷史的列車已經開動。

格拉斯忽而深紅,1995 年出版長篇小說《遼闊的原野》(Ein weiteres Feld)哀挽逝去的東德,「在這匱乏的世界上我們曾生活在一個舒適的獨裁下」(Innerhalb dieser Welt der Mängel lebten wir in einer kommoden Diktatur)。

如此走火入魔的變遷令人錯愕,是為獨樹一幟?激情好鬥,標新立異向是格拉斯的風格招牌。

驚變褐色

2012 年,猶太人最重要的節日逾越節的前一天,《南德意志報》上刊出格拉斯的詩歌「不得不說的」(Was gesagt werden muss):那個國家「發射的核彈會滅絕伊朗人」,「為什麼我沉默至今」,因為那動輒「反猶的罪名」,「耄耋之年蘸著最後一滴墨水」格拉斯非說不可,「核大國以色列威脅著那原本脆弱的世界和平」!

德國外長公開譴責,以色列宣布他為不受歡迎的人禁止入境。

當年的納粹獵手,科拉思菲爾特女士(Beate Klarsfeld,因在議會講壇打過曾為納粹的西德總理基辛格一個耳光,被判刑一年)還請問格拉斯,敲打出反猶曲調是以何種身份,—諾貝爾文學獎得主還是納粹黨衛軍?

怎麼會是黨衛軍?!

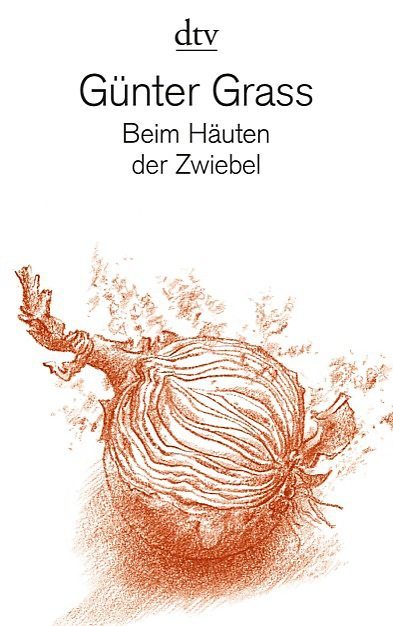

2006 年,格拉斯出版自傳體小說《剝洋蔥》(Beim Häuten der Zwiebel)自曝六十年前為納粹黨衛軍的歷史;六十年的污點、六十年的隱瞞,未現絲毫悔意。

之前別人被曝加入納粹,格拉斯之前還一如既往,慷慨激昂地責罵:「羞恥!」 ;之後,奧斯維辛集中營對他變成一件德國人「甩不掉的灌鉛的外套」;「不得不的」反猶詩操著格拉斯一向傲慢挑釁的厲聲撲面而來,像《鐵皮鼓》裡那個不肯長大的奧斯卡刺耳的尖叫。

人們不禁疑惑,格拉斯以往的信誓旦旦有幾分真實。

面對過分的誇張,不能不存一分保留。

到底哪一個是格拉斯的真實:鮮紅色的呼嘯,深紅色的堅持,還是尖厲的褐色回歸?是無關信念的市場策略還是長期壓抑的心理爆發?

對格拉斯晚年色變,不少人只一句話:他老了。

老而隨心所欲,老而不再顧忌,老而回歸本真。從一個黨衛軍少年,六十多年轉過一大圈,格拉斯又激情地回到起點。

褐色,繼續是格拉斯的一部分;褐色,不曾從他的精神中分離。

戰後反猶文學源遠流長,反猶思潮並不封閉於極右派小眾,從普羅大眾到名流精英中都有市場,而後者的反猶—因名人而有影響,因鄙俗而易得共鳴,事半功倍。

納粹遠離後的二十一世紀,知名左派作家瓦爾澤(Martin Walser, 1927-)推出反猶小說《批評家之死》(Tod eines Kritikers, 2002),在德國頓成轟動。

瓦爾澤令其死的批評家確有其人,猶太人拉寧斯基(Marcel Reich-Ranicki, 1920-2013 ),父兄死於納粹集中營,他在前往集中營的路上逃脫得以幸存。戰後拉寧斯基在波蘭從事德國文學批評,1958 年學術訪問之際回到並留在德國。

1960-1973 年在《時代》周刊、1973-1988 年在《法蘭克福彙報》副刊主持文學和文學批評,這是德國兩家最負盛名的報紙。三十年間,拉寧斯基在德國文壇站住了腳並牢牢地坐穩了文學批評的首席,對於一個猶太人、還是外來的,這遠非理所當然。

離開報紙進入媒體,拉寧斯基又把文學批評帶入大眾,1988 年在德國公視二台創立《文學四重奏》節目,評論新人、新作,一直做到 2001 年八十高齡。

拉寧斯基的文學批評雅俗共賞,經典而不守舊,通俗而不流俗;他主張內容科學與形式活潑的統一,力促文學批評中的學院派與大眾結合。他拒絕那種不寫作就沒資格批評的觀點:批評家不是作家,當然不必創作;他的任務是「解釋和評價作品」。

相反,作家評作品才是文學的災難:有才能的作家不免個人的藝術思想,要公正地對待他人及其作品就難,如哥德誤解克萊斯特(Heinrich von Kleist),海涅誤解赫爾德林(Friedrich Hölderlin)。拉寧斯基最嚴厲抨擊的是那種,文學家評文學名下同行之間的互相吹捧,「你呼我歌德,我稱你席勒」。

一團和氣自可相安無事,但批評家的良知不許,拉寧斯基尖銳犀利的風格更不能,他口無遮攔地束立了不少「敵人」。

瓦爾澤與格拉斯同年,經歷也類似:青少年時代經歷納粹,五〇年代末成名,同為德國文學重鎮,同以左傾知名—瓦爾澤七〇年代挺共產黨、訪莫斯科。瓦爾澤成就不如格拉斯,但比格拉斯更左傾,色變比格拉斯先行。

小說從批評家 E.-K. 的離奇死亡開始,敘述 M.L. 偵破批評家之死真相,人們懷疑被作家 H.L. 謀殺,因為批評家在「文學時間」的節目上,把他的書當眾撕毀。書中刻畫了 E.-K.不事文學批評,專以打擊作家抬高自我為能事的形像,小說人物的原型可直接對號入座:批評家 E.-K. 直指現實批評家拉寧斯基,小說中作家 H.L.原型即格拉斯;2005年,拉寧斯基批評格拉斯的長篇小說《遼闊的原野》,刊載評論的那一期《明鏡》周刊封面是拉寧斯基撕毀格拉斯小說的蒙太奇拼圖。

E.-K. 怪異荒唐,沒有祖國,舉止猥瑣,母親是個菸鬼、不識字……瓦爾澤不避對拉寧斯基之為批評家和猶太人的怨恨,「我們之間,他是罪犯,我是受害者」,並且每一個被他如此對待的作家都可以對他說,「拉寧斯基先生,你我之間,我是猶太人」,他在採訪中指名道姓。

書稿送到《法蘭克福彙報》選載,副刊主編施爾馬赫(Frank Schirrmacher)閱後公開了小說的內容、拒絕轉載,直稱作品是對批評家拉寧斯基、對一個猶太人的「謀殺」。瓦爾澤的回應近乎耍賴,誰說我是描寫猶太人,他才是反猶呢。

批判猶太資本主義的《垃圾》劇

《批評家之死》表明戰後德國反猶文學還在持續著,但反猶文學能夠持續的存活,必定是有其作者、讀者與社會氛圍。

1975 年時,有一個反猶的話劇《垃圾、城市和死亡》(Der Mull, die Stadt und der Tod)問世。

劇情發生在一個大都市的貧民區。猶太投機業者購入頹房待價而沽,在城市整建時,與官商勾結聯手炒作利己。《垃圾》劇情所指確有其人其事。投機業者影射的就是猶太人布比斯(Ignatz Bubis, 1927-1999),1992 年當選德國猶太人參議會主席,並連任直到去世。身為房地產業者,他參與了法蘭克福西區房產投資以及政府的整頓項目。

劇中妓女蘿瑪有一名猶太常客,這位出手大方的嫖客卻異於常人,不要性服務,只要蘿瑪的傾聽。在傾訴的過程中,蘿瑪得知自己的父親就是殺死嫖客父母的凶手,於是質問自己父親真相,當父親終於承認吐露實情後,蘿瑪則陷入絕望。後來,猶太嫖客應蘿瑪之請,殺死了她,甚至巧妙地嫁禍於老鴇。

反猶的影射總是一樣的簡單、直接、粗俗—吸血鬼、投機商、騙子、殺人犯、舉止粗俗、心理變態。

劇作者法斯賓德(Rainer Werner Fassbinder, 1945-1982)是戰後德國最富盛名的導演,他說不過是反對資本主義;納粹也反資本主義,猶太資本主義,納粹黨是國家社會主義工人黨。

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47601508

劇成十年後 1985 年《垃圾》劇才得在法蘭克福首演,但因抗議而中斷。再次公演已是 25 年後 2009 年,說是為了提醒人們面對德國現實存在的反猶主義。

反猶文學使得瓦爾澤名利雙收,反猶的名聲也沒有讓他引以為恥—反而增加了小說的發行量,這些現像是普世的—轟動帶來名利,沒有國界。

反猶,頂開了主流社會憤懣的閥門

瓦爾澤公開反猶,不自《批評家之死》始。1998 年,瓦爾澤獲德國書業和平獎,這是德國最重要的政治文化獎,獲獎者都是一時之選,像哲學家雅斯貝爾斯、音樂家梅紐因、政治家哈維爾。在這個德國最體面最隆重的正式場合,瓦爾澤的獲獎致辭,明白地發出不容誤解的反猶之聲—不是反省歷史,而是反抗歷史:媒體上無日不在揭我們的歷史瘡疤、羞辱我們,說什麼拒絕遺忘,還不是為了現實利益。

那時,美國猶太人組織正在向德國索賠,出於納粹年代的德國公司強迫勞工,克虜伯、大眾、奔馳、西門子,沒有一個德國大公司沒有享受到納粹國家所得的利益。瓦爾澤驚呼「奧斯威辛」已成隨意揮舞的「道德大棒」 和「訛詐的手段」,他「心生抗拒,對於無休止地展示我們的恥辱不再心懷感激,而是轉過頭去」。

致辭結束,除了少數幾個例外,聽眾──實實在在的主流社會──長時間起立鼓掌。

對此感到震驚、義憤、起而爭論和批評的,是媒體、是年輕的一代。

我還非常清楚地記得那個電視畫面,瓦爾澤在杜塞爾多夫大學的文學演講被學生提問打斷,要他就保羅教堂的致辭作答,他拒絕回答,狼狽退場。

六〇年代,瓦爾澤《我們的奧斯維辛》(Unser Auschwitz, 1965 )──書題頭語援引歌德,「要打造美好的生活,你就不要牽掛以往」。書中幾度重申,奧斯維辛集中營怎麼回事只有倖存者知道、只對他們重要,我們德國人不清楚。

而否認奧斯維辛集中營,今天在西方,是極右派的基本標誌。三十年後在自傳體小說《噴泉》(Ein springender Brunnen, 1998)中,他大發歷史虛無的玄思,

「事過境遷,物非人非。我們談論既往,說它曾經如何,但是我們並不知道,它們當時怎樣」。

瓦爾澤一直在抵抗歷史、抵抗反省。

不管是哪個社會,都可能存在著極右派分子、反猶知識分子,德國尤其不能免;保羅教堂的掌聲卻足令人沮喪,來自那些能夠左右國家命運和社會動向的國家精英掌聲。

「魚臭從頭起」, 2000 到 2011 年,德國的司法和安全機構,放任新納粹地下組織亂竄,先後謀殺十名非德族裔、懸案十年不破,直到 2011 年汽車起火引爆,才爆出政府的醜聞。

歷史無情

現實不理會人們的願望,戰後德國並非虔誠懺悔的心靈淨土。

反納粹、反右派的國家提供了政治和制度的保障,還不免機會主義的綏靖和選擇性的右派色盲。

歷史的反省是在民間,在思想與表達自由的地方,意見一律是幻想,音律不諧是正常。背負歷史包袱,否認、逃避、隱瞞、辯解就不意外,出人意料的是,格拉斯們竟然扮演過歷史反省的主角。

格拉斯的同齡人、納粹歷史研究專家菲斯特(Joachim Fest, 1926-2006 )也有一本自傳,題名《我不》(Ich nicht, 2006),取自拉丁格言「即使所有人都如此,我也不」,意如孟子「雖千萬人,吾往矣」。對納粹有這種堅持,才有底氣回顧以往,反省歷史的中堅是這樣的人。

歷史首先是事實,事實無情。

納粹反猶的紐倫堡種族法、萬湖滅絕猶太人的最終解決方案、屠殺六百萬猶太人的種族滅絕,這是歷史。

而一切後續發生的事情,都由這段歷史定義。

因為這段歷史而有反省,那不是崇高;因為這段歷史而有賠償,那不是慷慨;因為這段歷史的罪與過而有懺悔,那是贖罪不是昇華。

歷史反省,不是激昂的左派標誌,也不是虔誠、懺悔、寬容那些廉價的心靈雞湯。

宋彬彬、陳小魯們的「辯解」也罷、「道歉」也罷,不過他們的個人表達,僅在觸發追問歷史真相和展開歷史討論之時,才有了私人以外的社會意義,雖然他們自己未必樂見。

對於文革,王友琴女士開始的記錄死難者的工作才是重要的,他們追究真相、記錄歷史,今人、後人都繞不過去,反省必從這裡開始。