一提到集中營,大家可能會立刻想到納粹與猶太人大屠殺。然而,在第二次世界大戰期間,美國與加拿大境內也設立了集中營,專門安置有「通敵」嫌疑的軸心國人民,包括義大利人、德國人與日本人,即便這些人早就是美、加公民,或者甚至是第二代的移民。

羅漢腳過大西洋

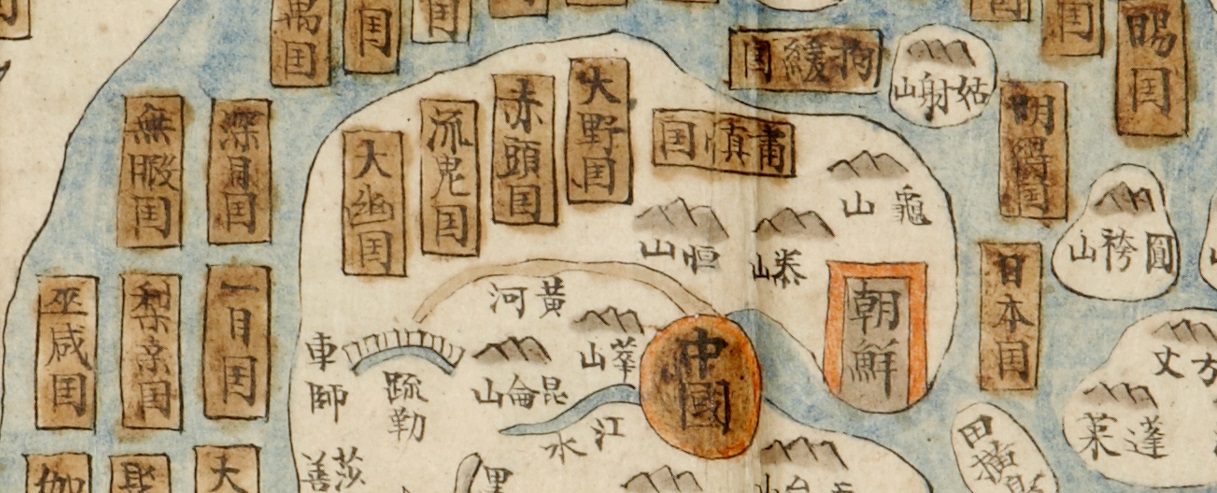

以義大利裔加拿大人為例,他們的移民史可以追溯至19世紀末期。當時的北義雖然富裕,但以農業為主的南義,像是西西里等地,維生不易,相對窮困,因此,部分年輕人甘願離鄉背井,前往新大陸跟命運一搏。而彼時的加拿大如美國一般,急需人手修築鐵路與開採煤礦,於是加拿大太平洋鐵路等公司免費提供旅票,以吸引大量的勞工,其中就包括了為數6萬左右的義大利人。

起初到加拿大的義大利人都是「羅漢腳」,他們在新大陸做的都是季節性的工作。一旦工作結束,他們就會返回義大利,跟家人團聚。不過,到了20世紀初期,義大利移民逐漸在加拿大的幾個主要城市定居,並形成「小義大利」社區。特別是位於加拿大東部的蒙特婁 (Montreal),擁有最多的義大利移民。一來是因為蒙特婁當時是加拿大第一大城,工作機會多;二來,蒙特婁是北美第一法語大城,而義大利文跟法文同源,義大利人比較沒有溝通上的問題;第三,蒙特婁的宗教以天主教為主,與義大利相同的這點也讓新移民倍感親切。直到今天,蒙特婁市所在的魁北克(Quebec)省中,義大利後裔人數約占30萬,據稱是省內最大的單一文化族群。

墨索里尼與加拿大

1920到30年代,從義大利來的移民銳減。這一方面是受到加拿大輿論對南歐移民的歧視與排外政策的影響;另一方面是義大利墨索里尼政府視大規模的人口外移是一種國恥,於是,自1924年起,立法限制義大利人的移民。

但墨索里尼並未因此疏忽海外僑民,相反地,他極力支持僑民的活動,諸如贊助加拿大學校教授義大利文、派遣文化志工到蒙特婁等等,以加強僑民對母國的認同。而許多在加拿大的義大利移民,既高興母國政府的關注,又期待墨索里尼的政府能為家鄉帶來安定與繁榮,所以他們紛紛加入法西斯團體、參加愛國活動。

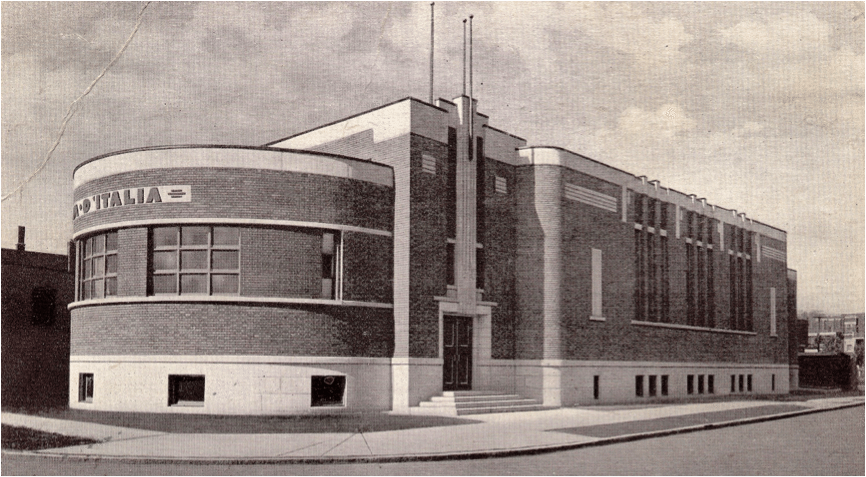

這一股狂熱的風潮也顯現在蒙特婁的建築當中,比方說,在本地義大利社群的要求下,落成於1936年的蒙特婁「義大利之家」(Casa d'Italia) 在建築中便融匯了現代風格與法西斯的符號。墨索里尼本人也發了電報祝賀蒙特婁「義大利之家」的成立。

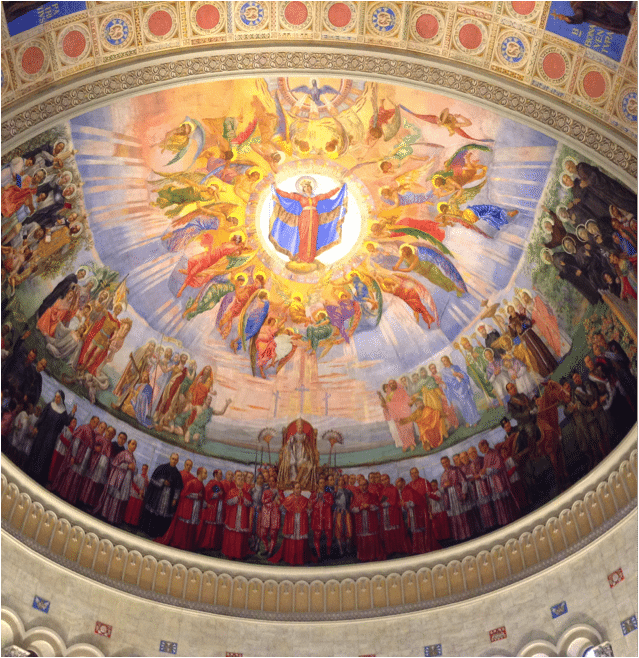

另外,位於小義大利區的The Church of the Madonna della Difesa 儘管落成於1919 年,但據說在神父的要求下,於1933年時,追加完成一幅有墨索里尼形象在內的天花板壁畫,以紀念並慶祝1929年墨索里尼簽訂拉特蘭條約 (Lateran Treaty),梵蒂岡自此成為由羅馬教廷管轄的獨立國家此一重要時刻。

加拿大的集中營

墨索里尼的政府剛成立時,英國與加拿大的政府、輿論等都相當看好他。但1935年義大利入侵衣索匹亞的軍事行動,震驚英、美、加三地,改變了輿論的趨向。加拿大政府也警覺到境內法西斯活動的盛行,因此禁止各類在蒙特婁「義大利之家」舉行的法西斯聚會。

1940年,由於義、加兩國的對立,加拿大當局下令扣押在「義大利之家」的所有文件,並關閉建築本身。加拿大軍隊不久也進駐「義大利之家」。至於The Church of the Madonna della Difesa 裡的那幅天花板壁畫由於繪有獨裁者的肖像,加拿大當局原本也打算移除,不過最終只用黑色布幔遮起來,直到戰爭結束。

建築遭了殃,人當然也難逃一劫。大戰期間,義裔加拿大人被視為法西斯的同情者及潛在的恐怖份子,他們的忠誠度遭受強烈的質疑。加拿大當局利用「義大利之家」的會員清單,將約六百名的義大利男性移民和四名女性移民,分別拘禁於安大略省的佩塔瓦瓦 (Petawawa)等三個集中營,包括The Church of the Madonna della Difesa該幅天花板壁畫的作者在內。

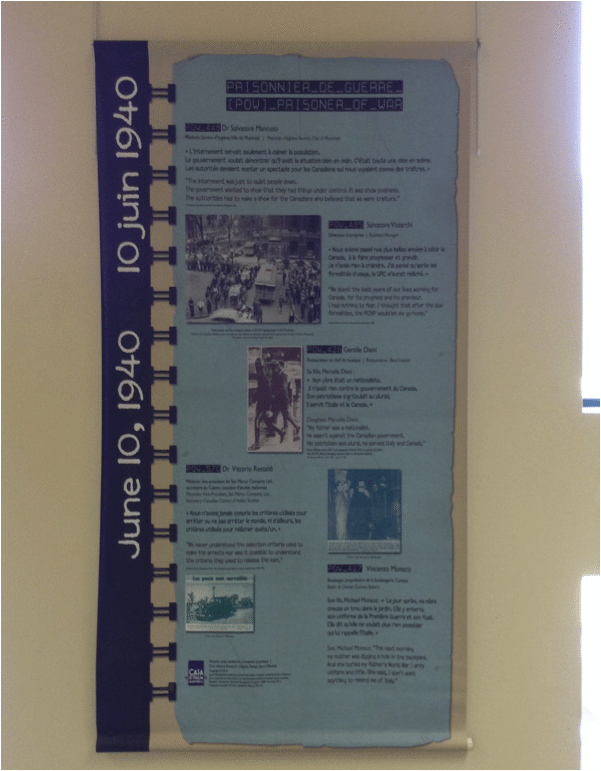

另有三萬多人,不分男女老少,被貼上「敵國人民」(enemy aliens) 的標籤,其中將近兩萬人來自蒙特婁。這些人不僅要定期去警局報到,回答一連串關於地址、工作地點、家庭成員等問題,也要隨身攜帶身分證明文件。其他義大利人,則是在日常生活中必須面對周遭歧視的巨大壓力,許多人失去工作,或是開的店鋪被破壞,導致不少義大利移民或其後裔想盡辦法掩蓋自己的過去,甚至改名換姓。

一名義大利移民的兒子日後回想起父親被抓進集中營的隔天早上,他說:「我母親在後院挖了一個洞,把我父親在一次大戰所穿過的軍服與來福槍埋起來。她說:『我不想留下任何會讓我想到義大利的東西。』」

還缺一個正式的道歉

二次大戰結束後,加拿大與義大利致力修補兩國的關係。1947年,加拿大正式廢除「敵國人民」的身份標記。隔年,加拿大重開駐義大利的大使館,再次允許義大利人移民到加拿大。不過,和台灣一樣,加拿大的轉型正義之路也很漫長。義裔加拿大人全國議會(the National Congress of Italian Canadians)多年來要求加拿大政府正式道歉與賠償,但遲至1990年,加拿大總理馬爾羅尼(Brian Mulroney) 才在一個午宴場合承認二戰期間政府設置集中營的事實,並對當時的受害者表示道歉。

2008年,保守黨政府設立社區歷史承認項目(Community Historical Recognition Program),其中特別提撥五百萬加元給義裔加拿大人從事文化活動。而2013年3月,蒙特婁市正式宣布6月10日為二次大戰蒙特婁義裔加拿大人集中營紀念日,他們希望此舉將會鼓勵加拿大聯邦政府承認自己的錯誤。然而,遲至寫稿的當下,加拿大國會尚未就此問題給予正式的道歉。

在人類的歷史上,義裔加拿大人的遭遇絕非特例,卻能讓我們思考所謂認同的問題,如同一名義大利移民的女兒對於父親參加法西斯組織的行為是這麼解釋的:「我父親是一個民族主義者。他並非反對加拿大政府。擁有複數認同的他,同時效忠加拿大與義大利。」

究竟身份認同是否要受限於國界?而在現今全球化的脈絡下,地理疆界的影響力大為降低,那麼個人的認同又會產生何種變化呢?