在中國,選擇一個吉利的年號是新皇登基大典中不可或缺的部分。大體上,年號需祈求上天的庇佑,並預示統治者之成功。然而,我們不知乾隆為何選擇這兩個漢字作為其年號。

「乾」字主要出現在《易經》中,代表著宇宙的原始力量,往往也與男性的力量及上天聯繫在一起。在漢語中,「隆」字的含義很多,譬如「偉大」、「宏偉」或「繁榮」。在此前的一些帝王的年號中曾多次使用過這兩個字。「乾隆」二字合在一起即為「上天之繁盛」或「宇宙之繁榮」之意。

在滿語中,與「乾隆」相對應的詞是「Abkai wehiyehe」,按照字面意思,即「上天佑助」之意。在本質上,二者所要表達的意思都為天意與帝王統治的一致性。

乾隆繼位後,他的名字就需要避諱。按照西方的算法,乾隆於二十四歲即繼位,但與其祖父和曾祖父相比,其繼位時已經不算年輕,因此並不需要有攝政王輔政,日後也就無須擺脫攝政王的影響;然而,和父親相比,乾隆繼位時卻又非常年輕,因此他也不會有政治包袱。他幾乎沒有什麼敵對者,其繼位也不存在任何問題。

在乾隆登基周年之時,義大利耶穌會士郎世寧曾為他繪製了一幅畫像(見圖 2-1),從中可以看出乾隆此時的諸多情況。在畫像中,乾隆身著毛領長袍,上繡象徵帝王權力的龍、雲團及波浪。他的目光中透露出堅定,炯炯有神。他的臉形稍長,呈橢圓形狀,五官勻稱且俊秀。他的表情淡定而顯慧智。嘴唇豐潤,雙耳和下頜突出,膚色白皙,面部尚無鬚髯(在後來的畫像中,就有了細鬚之跡)。

與郎世寧一年前為他所繪的一張正裝畫像相比,我們可以發現他的嘴部輪廓略顯冷峻,這顯現了這位年輕人對自己未來的樂觀、淡定,以及能夠統治宏偉帝國的自信。

1736 年。絹本,設色畫。現藏於北京故宮博物院。在其鍾愛的宮廷畫家、義大利人郎世寧為其繪製這幅畫像時,乾隆二十五歲。畫中,他左手的手指間撚著一串佛珠。

"清 郎世宁绘《清高宗乾隆帝朝服像》" by Giuseppe Castiglione - Palace Museum, Beijing. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

乾隆的治下疆域並非現代意義上的民族國家。通過相異且本質上亦不平等的方式,大清帝國將不同的地域和民族置於單一君主的統治之下,而此君主受到了這些地域和民族的普遍認同。

當然,清帝國的核心區域是中國各省。這裡有著最富庶的農業區、最發達的商業和交通網、最大的城市、最繁忙的港口、重要的手工業中心及數量龐大的手工工廠和作坊。這些地區的人口超過兩億,約占乾隆朝總人口的 90%,其中多數是漢人,他們主要分佈於村鎮和小城鎮。而像北京、南京、廣州這樣的大城市,其人口數量約僅占總人口的 7%。

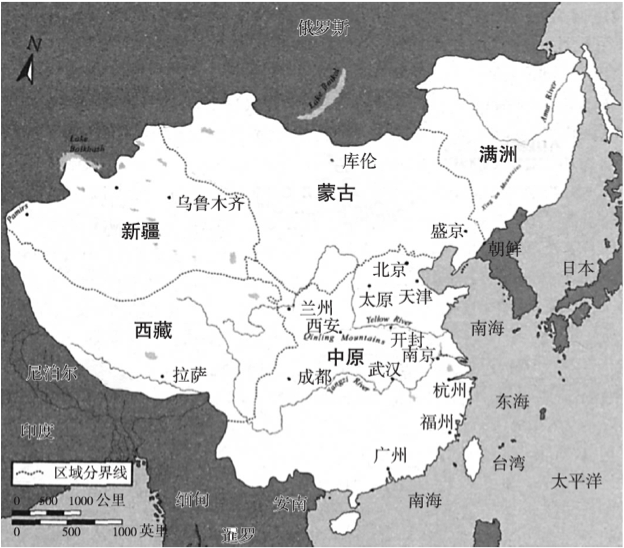

中國各省也被稱為「內地」(inner lands),其周邊為滿洲、蒙古、西藏、臺灣島(1683 年被清朝收復,隸屬福建省)及南部的雲南、貴州、廣西三省。與「內地」相比,這些被稱為「外地」(outer lands)的外圍區域(包括後來稱作「新疆」的地區),人口稀少且較為貧窮。就氣候而言,這些地區或極端酷熱,或過於寒冷,或海拔極高;就人口而言,這些地區與「內地」也存在很大不同,很多地方都是以諸如蒙古人、藏人、突厥人和苗人這樣的非漢民族為主要組成人口。

同「內地」相比,邊疆地區的交通運輸更為昂貴,效率也不高,所以,生活在這些地區的普通民眾甚至是統治者,其生計相較「內地」而言都頗為艱苦。但這些廣闊的區域,尤其是北部和西部地區,作為「內地」與外部世界之間的屏障,對清帝國的安全極為重要,被視為國家的戰略要地(見圖 2-2)。

到乾隆繼位四十年時,清帝國的疆域得到了極大擴展,從黃海沿岸富庶的港口城市到古絲綢之路沿線繁榮的沙漠綠洲,從東北風暴肆虐的庫頁島到西南白雪皚皚的喜馬拉雅山脈,從西雙版納(位於緬甸邊界)的熱帶叢林到北方蒙古的沙漠與草原,這之間的廣大地域,全被併入清朝的疆域。

為了對這些地區施行統治,乾隆將複雜的民事與軍事管理體制結合在一起,其權威得到這些地區各種思想體系的認可和支持。對「內地」各省及其居民的統治,由北京的文官政府通過中央、省、州、縣四級政府來實施,而各級官員則由那些通過競爭異常激烈的科舉考試從而獲取功名的人員擔任。這些官員不到兩萬五千人,均由皇帝任命。他們直接向平民傳達皇帝的指令,定期向上匯報地方事務,執行地方法規,並負責監管各類稅收上交給政府。

與「內地」不同的是,清政府在邊疆地區大多實行准軍事化管理,其官員主要是八旗的軍事菁英。他們或是通過武力威脅,或是通過與地方領袖的合作來維持地方秩序。但在西南地區和西藏的統治模式則明顯不同,均未設八旗駐防:西南地區實行的是一種多樣性的行政體制,既有「內地」標準的郡縣制,也有邊地部落的土司制(均由皇帝任命)。

而在對西藏的統治中,除了自雍正朝開始派駐拉薩的兩個滿洲辦事大臣之外,清朝或是得到了與其聯合的西藏貴族的協助,或是得到了諸如達賴喇嘛這樣的藏傳佛教領袖的協助,或是得到了二者的共同協助。一些邊疆貴族需要繳納賦稅,而另一些貴族則需向朝廷進貢當地的珍貴特產(毛皮、人參、馬匹和玉石等)來代替稅收。朝廷要求許多地方貴族按照固定日程或通過其他變通形式來向皇帝表示效忠。朝廷有其政治目的,同時也規定了縝密的儀式,兩者存在諸多相互聯結之處。

另外,在整個疆域,各類事務都留有書面記錄,由此形成了數以億計的檔案,其中多數是漢文檔案,還有一部分是滿文檔案。其內容從人口普查到糧食價格,從茶葉收成到降雪,從牧馬場到堤壩修理,無所不包,其中有許多檔案保存至今。可以肯定的是,就行政管理體系和效率而言,任何前近代國家都無法與清代的行政規模和複雜程度相比。

在帝國的組成方面,清帝國與羅曼諾夫王朝(House of Romanov)、鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)、蒙兀兒帝國(Mughal Empire)等偉大的近代早期大陸帝國存在諸多相似之處。

這些帝國地域寬廣,境內民族多元,並通過一個核心政府來實行統治;各個帝國均有不同的特權階層;各個帝國都依賴於以統治者個人為中心的複雜而又靈活的正統理念;各帝國的權力都存在一定程度的分散性,實行的是直接與間接統治的結合(總體上,離中心越遠,就越依賴於地方菁英的忠誠度);各帝國都依賴於有效的懷柔與高壓來保持帝國的統一;各帝國均實行多樣性的政策,一方面,展現出對國內民族、宗教、語言和文化差異的相對寬容,另一方面,又竭力控制著這些差異,避免這些差異成為導致帝國分裂的潛在強大離心力。因此,近代早期帝國的這些原則截然不同於現代民族國家的平等、自治和自決理念。

不過,滿洲帝國有兩個方面不同於其他帝國。

其一,清朝繼承了漢、唐、宋、元和明這些王朝的體制與結構,而這種體制與結構注定使清朝與以往的中國王朝具有高度的延續性。因此,這種延續了一千八百年的傳統既對清朝充滿期望,也給清朝施加了某些限制——在十八世紀的中國,無論是皇帝還是文武百官,在理念上都應該維持以前的統治模式。因此,乾隆不可能隨意開展大範圍的革新,或是對已經存在上千年的傳統政府機構進行徹底變革,這是乾隆與俄國沙皇彼得大帝(Peter the Great)非常不同的一個地方。

然而,這並不意味著乾隆不曾進行革新,只不過他進行的是實驗性的、非正式的和間接的變革。歷史證明,劇烈的政治變革通常會適得其反,乾隆深受歷史之影響,無法輕易摒棄這些教訓。畢竟,歷史的先例為滿洲帝王這樣的闖入者提供了極為重要的意識形態資源。滿洲帝王需要(或他們自己覺得需要)讓那些抱持懷疑態度、懷念前明的人相信,儘管他們並非漢人,但他們認同並延續了前代天子所流傳下來的道統與正統。

漢人對滿人所顯現的差異之認識及不時對這種差異所發出的怨恨,有時被認為是潛在的近代早期中國「國族主義」的一種跡象,雖然它在本質上明顯不同於近代國族主義者的觀念,但還是給清朝統治者提帶來了十分棘手的問題。這就引出了清帝國的第二個特徵,即滿洲人是少數民族統治者,與其臣民的人口比例是一比二百五十。雖然他們意識到需要與人口佔據多數的漢人分享權力,但同時也要防範不讓漢人享有過多權力。

清朝統治者知道,既要確保征服菁英的特殊利益,也要允許漢族文人進入統治階層,這就需要在推行「滿洲本位主義」和逐漸「同化」(或「涵化」[acculturation])之間取得平衡。例如,滿洲人入關後,強迫全體漢人男性按照滿洲人的習俗剃髮留辮,以此作為漢人臣服的標誌。

許多漢人將這種行為視為對垮臺的明朝統治者和對孝道的一種褻瀆,因為「身體髮膚,受之父母」,剃髮,即使只剃掉一半,也是對祖宗的背棄。作為法規,清朝規定「留髮不留頭,留頭不留髮」。然而,清廷同時也願意繼續推行已被證明是切實可行的科舉考試來徵募官員,並堅持儒家教育。

從這個角度來說,大清皇帝所面臨的情況與羅曼諾夫沙皇和鄂圖曼帝國蘇丹不同。他們並不需要去平衡族群的特殊性與統治主權的普遍性,因為要麼他們與被統治者來自同一族群,要麼在其治下人口中,沒有哪一個族群佔據主導地位,並可能對外來統治者的統治產生實質性的影響。[1]

不過,印度的蒙兀兒帝王們則面臨著這樣的問題。在寬仁的阿克巴大帝[2]統治之下,蒙兀兒帝國最初成功地在穆斯林少數民族統治者的利益,與佔據蒙兀兒帝國總人口 80% 的印度教臣民的期望之間,取得了平衡。

然而,至十七世紀時,由於統治者嚴重傾向波斯的「蘇菲派」(Sufi),而疏遠了大多數人,支持者日益減少,蒙兀兒帝國最終瓦解。

和蒙兀兒帝國相同的是,滿洲人發現他們入關後所面臨的自然與人文環境已形成了根深蒂固的傳統風俗,不同的是滿洲人在這種環境下取得了極大成功。但成功的代價是不得不對當地習俗做出比蒙兀兒帝國還大的讓步,而蒙兀兒帝國則從未接受過印度教。

[1] 在今天看來,讓一個外國人擔任君主似乎相當怪異,但在世界歷史中,這種現象卻是非常普遍。例如,英王威廉三世(Willem III)和喬治一世(George I),儘管他們都與英國皇室有關(威廉是通過婚姻),但他們畢竟都非英國人,且從未真正學習過英語。

[2] 阿克巴大帝(Akbar the Great, 1542-1605),為蒙兀兒帝國的第三位統治者,被認為是蒙兀兒帝國的真正奠基人和最偉大的皇帝。

作者簡介

歐立德(Mark C. Elliott) 哈佛大學東亞語言與文明系講座教授、哈佛大學歷史與東亞語言博士委員會主席,主要研究領域為清史、內陸亞洲史,是北美漢學界「新清史」學派的重要學者。

著有《滿洲之道:八旗制度與清代的民族認同》(The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China, 2001)、合編《新清帝國史:清朝在承德建立的內陸亞洲帝國》(New Qing Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde, 2004)、《鑲紅旗檔案:清代八旗研究指南及東洋文庫所藏史料目錄》(The Archives of the Bordered Red Banner: Research Guide to the Qing Eight Banners and Catalogue of Materials in the Toyo Bunko, 2001)等。

個人網頁:http://scholar.harvard.edu/elliott/home

.jpeg)

本書結合世界史觀點、滿洲視角與滿文文獻等「新清史」學派特點,本書深入審視並生動再現了滿洲皇帝乾隆及其盛世帝國。

【中央研究院人文社會科學講座】

講者:歐立德(Mark C. Elliott)教授/ Mark Schwartz Professor of Chinese and Inner Asian History, Dept. of East Asian Languages and Civilizations and Dept. of History Vice Provost for International Affairs, Harvard University

〈第一場〉 講題:“A Reflection and Response to the New Qing History”關於新清史的反省與回應

時間:2016 年 5 月 25 日(週三)上午10:00

〈第二場〉 講題:“The Imperial Turn and Its Meaning for Chinese History”帝國的轉向及其對中國歷史研究的意義

時間: 2016 年 5 月2 7日(週五)上午10:00

地點:中央研究院歷史語言研究所 文物陳列館 B1 演講廳

主辦單位:中央研究院歷史語言研究所

備註:本講座以中文演講;本所不提供紙杯,敬請自備環保杯具。