我們現在看到的歷史記載到底能傳達幾分真實?最近歷史學界,有學者提供一個很好的案例,可以作為切入點來探討這個問題。

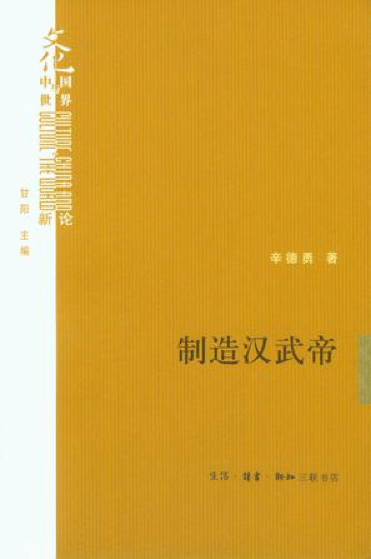

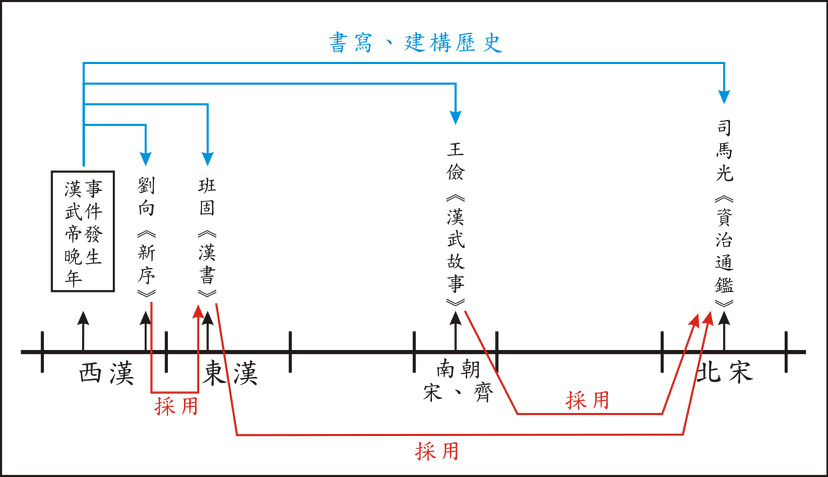

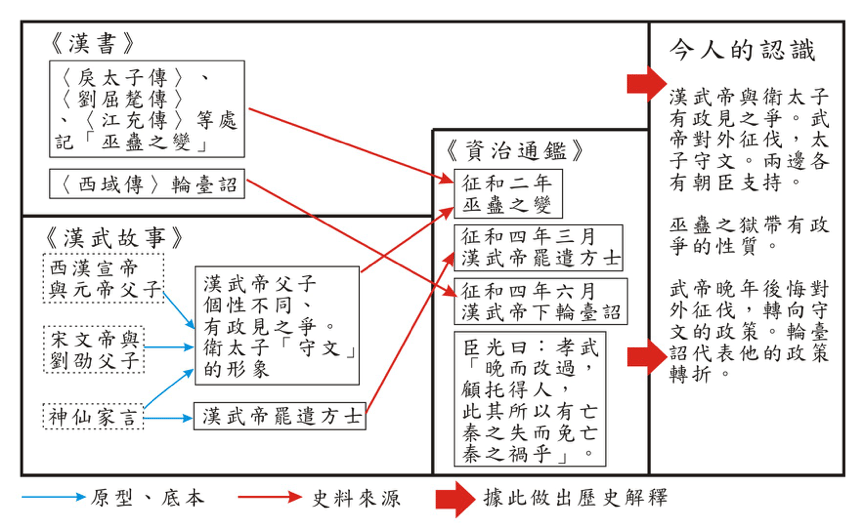

以往學界多認為,在漢武帝晚年,漢朝的國策從對外用兵轉向「守文」。但最近大陸學者辛德勇以追蹤史料來源的方法,來檢討這種說法,他指出學界之所以會有這種認識,是因為學者採信了《資治通鑑》對於漢武帝晚年歷史的描述,這份研究牽涉的論題從漢代跨越到宋代,一層一層追索《通鑑》中數段記載的史料來源,內容十分精彩。

辛德勇長年研究歷史地理,精通版本學與目錄學,近年來的研究領域也延伸到年代學。他開始注意歷史重構的問題,是因上課時想向學生介紹《資治通鑑》一書中不同時期的史料價值之差別。當年辛德勇的老師黃永年曾說,《通鑑》的秦漢部分沒有特別的史料價值。

經過數年的研究,辛德勇寫成〈漢武帝晚年政治取向與司馬光的重構〉一文來探討這個問題,這篇文章於去年改編成《製造漢武帝》一書出版。辛德勇想透過這項研究來證明:按照史料學的原則,研究西漢歷史必須先根據《史記》、《漢書》,而不能依據《通鑑》來立論。

以下便簡單介紹《製造漢武帝》一書的主要論點,以及學界由此而起的迴響。

「輪臺詔」與漢武帝晚年的政策轉向

《資治通鑑》記載漢武帝在征和四年(89B.C.E.)罷遣方士,並於其後否決大臣呈上的在西域輪臺地區屯田的提案(即下文不斷出現的「輪臺詔」)。不少古今學人根據此段記載,主張這些措施意味著漢武帝晚年改變了他的施政方針,從此以後漢朝停止對外征伐,轉向「守文」。採取這種看法的研究中,對中國學術界影響最深的是田餘慶發表於 1980 年代的〈論輪臺詔〉一文。

然而,若仔細審視《通鑑》征和四年的記載,便可以看到漢武帝在罷遣方士之前,竟還熱衷於一系列的求仙活動,這樣的記載難道沒有矛盾?

事實上,征和四年漢武帝「罪己」並罷遣方士的記載,並不見於《史記》、《漢書》、《鹽鐵論》等成書於漢代的史籍。因此《製造漢武帝》開頭便提出了這個問題:《通鑑》中不見於《史記》、《漢書》的記載,其史料價值如何?

如果要判斷,《通鑑》對漢武帝晚年的政治取向講的對不對,就必須要先以漢代的史料來檢視漢武帝的治國方略,檢視漢武帝晚年是否真的發生政策轉折。

以往,學界常將征和四年漢武帝頒布「輪臺詔」視為政策轉折的象徵性事件,這道有名的詔書原載於《漢書‧西域傳》。若仔細審讀《漢書‧西域傳》所載「輪臺詔」的內容及頒布的始末,便可看出,這道詔書並沒有揭示朝廷要改變根本的大政方針。它的內容只是針對前一年李廣利出征兵敗、漢的軍勢受挫,指示在西域輪臺地區的軍事部署要做局部性的調整。

可見漢武帝當時的謀劃是,姑且先整頓邊防、積聚財力,日後伺機再戰。這種戰略性的調整在漢武帝一朝並不是從未發生過,元朔三年(126B.C.E.)也曾暫時停止經略西南夷,以及撤除東北邊境的滄海郡。

再從別的跡象來看,也看不出漢武帝有要轉變政策的意圖。漢武帝安排的托孤之臣有霍光、桑弘羊、上官桀、車千秋,這批人日後都還繼續實行著漢武帝的施政方針。漢武帝死後六年,即漢昭帝始元六年(81B.C.E.),朝廷召開鹽鐵會議,代表民間發聲的賢良、文學在會議中猛烈抨擊當時的政策,這些言論都記錄在《鹽鐵論》一書中,從中也看不出漢武帝晚年的政策有轉向「守文」的跡象。

此外,《漢書》的作者班固並沒有把「輪臺詔」寫進〈武帝紀〉,而是放在〈西域傳〉;可見,班固並不認為這道詔書,足以代表漢武帝轉變了他的政策取向。雖然《漢書‧西域傳》確實是明白寫出漢武帝「悔遠征伐」,但這可能是採錄自劉向《新序》的說法。《新序》成書於西漢成帝時,它並非嚴謹的記述史事的著作,此書編寫史事多有虛構架空之處,不可盡信。既然從《漢書》本身的記述看不出「輪臺詔」有政策轉變的意義,那麼便可明瞭田餘慶等人的認識主要是建立在《資治通鑑》的記載上。

然而,《資治通鑑》對於漢武帝晚年政治取向的記載可信嗎?

《資治通鑑》採用《漢武故事》

田餘慶根據《資治通鑑》的記載,提出漢武帝與衛太子之間存在著政見之爭。漢武帝持續對外征伐,衛太子則有「守文」的傾向;漢武帝多用酷吏執法之臣,而衛太子則獲得寬厚長者的支持。然而,檢視《漢書》的相關記載,卻看不出有田餘慶所說的現象。《通鑑》對於漢代歷史的描述與《漢書》有差異,這到底是忠實呈現歷史的本來面貌、還是反映司馬光對歷史的認識或期望?

要探討這個問題,或可從追蹤《通鑑》的史料來源著手。

《通鑑》敘述巫蠱之變的部分,有幾段不見於《漢書》的記載,據南宋呂祖謙《大事記解題》所說,是引自《漢武故事》諸書。呂祖謙並判斷《漢武故事》所言不可盡信。南宋王益之編寫的《西漢年紀》一書,向以考證精審著稱,此書寫到巫蠱之變這一段,也幾乎不採用《漢武故事》的記載。[1]《漢武故事》全書今已不存,其部分內容見於北宋晁載之所纂《續談助》一書。將《通鑑》的記載與《續談助》所保留的佚文相對照,可以看到《通鑑》寫征和四年漢武帝罷遣方士一段,正是採自《漢武故事》。

《漢武故事》是本什麼性質的書呢?

從留存至今的佚文可以看到,這本書寫的是一些神仙怪誕傳說。清代的《四庫全書》將這本書列入子部小說家,而不是史部。前文已經提到,《通鑑》採用《漢武故事》的記載,將衛太子的形象塑造成有「守文」的傾向,「群臣寬厚長者皆附太子」。

但從《漢書》的記載來看,衛太子身邊有資料可考者只有太子少傅石德。石德在巫蠱之變時為了自己的生計著想,竟勸太子發兵造反,全無「寬厚長者」之風。看來《漢書》所描繪的衛太子與《通鑑》塑造的形象相反,他身邊圍繞著不少「以異端進」的小人。由此可知,太子本人也不會像是《通鑑》所說的那般「性仁恕溫謹」,「敦重好靜」。

不過,《漢書》的確提到太子喜好《穀梁》,而武帝尊《公羊》,這是否能理解成兩人因學術喜好的差異而發展出不同的政治傾向呢?辛德勇認為太子之所以偏好《穀梁》,是因為他在《穀梁》傳中找到切合自身利益的說法,而不是因為《穀梁》有不同於《公羊》的政見。

《公羊》與《穀梁》在解釋魯隱公、魯桓公的地位時,對何者擁有繼承的優先順位有不同的說法。《公羊》主張「立適(嫡)以長不以賢,立子以貴不以長」,嫡子的地位優先於長幼順序。《穀梁》則主張嫡夫人的地位不能變動,諸侯終其一生只能有一位嫡夫人,因此不是嫡夫人所生的隱公、桓公都不是嫡子;此時應以長幼來排序,傳位於長子。若照《公羊》的說法,則只要漢武帝廢掉衛皇后,立其他寵愛的夫人為皇后,那麼其他皇子就能順理成章成為有繼位權的嫡子。

但若照《穀梁》的說法,則漢武帝的第一位皇后是被廢的陳皇后,漢武帝此後再怎麼換皇后,都不能動搖身為長子的衛太子的繼承順位;這種說法自然是對太子當時的處境最為有利。根據以上的分析,從《漢書》還是看不出漢武帝與衛太子之間有政治路線之爭。

《資治通鑑》中漢武帝「晚而改過」的形象

司馬光編撰的《資治通鑑》一向被史學界認為是一部嚴謹的史學著作,其取材無徵不信,對史料的甄別考辨精審。然而,司馬光自己在《通鑑考異》中說「《漢武故事》語多誕妄」,他卻在寫巫蠱之變時大量採用《漢武故事》的記載,這是為什麼呢?

前人已經注意到,司馬光編《通鑑》時,常透過對史事的取捨剪裁來表達自己的政治理念。司馬光有時會直接將與己意不合的歷史記載刪節不寫入書中,對此南宋的朱熹已經有過批評。另一方面,司馬光有時也會為了體現自己的政治觀念,而採擇荒誕不經的史料添進書中,藉此來更改歷史的本來面目,以合於己意。

舉例而言,《通鑑》在寫到西漢成帝的史事時,竟採用《趙飛燕外傳》一書。《趙飛燕外傳》不但是野史小說一類的書,還是一部淫書。由此可見,我們應審慎對待《通鑑》所採用的源出正史之外的史料。

圖片來源:《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/08/76/2e.html(2016/05/13瀏覽)。

司馬光即使知道《漢武故事》一類的書不可靠,他依然為了要寫出給當政者作為鑑戒的歷史,而採擇一部份的這類史料寫入《通鑑》中。司馬光常針對北宋的現實政治,以史事來表達他的施政主張,因此《通鑑》常攻擊變法、貶抑用兵。《通鑑》如此書寫漢武帝晚年的政治取向,也是出於同樣的目的。

宋人論政本來就常引用《漢書》及西漢事,司馬光自己的政治立場是反對賦斂、與反對對外用兵,如果漢武帝能呈現出老年悔過、轉變政策的形象,就更能符合他的心意。但是在當時,司馬光能見到的西漢史料已經很少,《史記》、《漢書》又只有「輪臺詔」勉強可表現出漢武帝的晚年悔過,因此他只好從《漢武故事》擷取相應的材料,將漢武帝塑造成自己想要的「晚而改過」的形象。

其實用這種做法來書寫歷史,是北宋仁宗時期以來史學著述的新風尚,歐陽修的《新唐書》與《新五代史》、蘇轍的《古史》也都有這種傾向。隋唐之際就已經出現這種端倪,即在寫史的時候,「書功過,記善惡」的原則高於照實書寫的原則。

至於雜採小說來修史的作法,則唐初修的《晉書》已開其先河;在司馬光、歐陽修的時代,時人也認為這種作法是有益的。

司馬光編撰《通鑑》,其用意與同時代的王安石撰《三經新義》一樣,他們都想藉由經或史來闡述自己的治國理念,他們都不惜改變歷史的本來面目以達到自己的目的。清代學者就已經知道,研究漢代歷史不能捨棄正史而只看《通鑑》。

《漢武故事》中漢武帝父子形象的原型

如上所述,《通鑑》採用《漢武故事》的敘述,將漢武帝父子的樣貌,描繪成雙方在個性、政見上都有明顯差異。《漢武故事》為什麼要這樣塑造漢武帝父子的形象呢?

《漢武故事》一書舊題為班固撰,實則應是南朝宋齊之際的王儉所作。從現存的佚文來看,其內容多是些描述以房中等法術修煉求長生的故事,這正是東晉南朝時期道家神仙學說盛行於世的產物。

不過《漢武故事》書中似乎也有比較正經、嚴肅的題材,例如像《通鑑》所採用的段落,就描述了漢武帝父子不同的治國理念。其實這類描述治國理念的內容,本來就符合神仙家的追求,神仙家譴責帝王一邊想求仙、一邊卻窮兵黷武與奢侈縱慾。《漢武故事》著意描寫漢武帝父子的政見歧異,其用意也是如此。道家與稍晚的道教著述,常使用假托帝王事蹟來「設事譬喻」的寫作方式,秦始皇、漢武帝最常成為假托的對象;因為這兩個帝王就是既熱衷於求仙,又窮兵黷武、奢侈縱慾。

那麼《漢武故事》的作者王儉,為什麼要描寫漢武帝父子有政見之爭呢?

在王儉生活的時代也發生過一場「巫蠱之變」,他的父母都被捲入事變中。南朝宋文帝的長子劉劭年幼便立為太子,其後劉劭因為反對宋文帝北伐,而與宋文帝的寵臣江湛、徐湛之產生嚴重的嫌隙。劉劭與其姊東陽公主(即王儉的母親)行巫蠱詛咒宋文帝,其事終究還是洩漏出去。宋文帝打算廢掉太子劉劭,卻被劉劭起兵殺害。劉劭篡位後,懷疑王儉之父王僧綽的忠誠,將其殺害。

因為王儉的父母都捲入這場宮廷鬥爭之中,王儉可能想藉由撰寫神仙故事,來曲折地表達他對這件事的看法。宋文帝猜忌好殺,當時的政治氛圍正可比擬漢武帝晚年。由於王儉自己是支持「守文」的政見,因此在「太子劉劭因反對北伐而與皇帝寵臣對立」一事上,王儉可能暗中同情劉劭,而以此為底本塑造了《漢武故事》中衛太子「守文」的形象。

除了王儉的自身經歷之外,《漢武故事》還採用了西漢當代的原型來塑造漢武帝父子的形象。在《漢武故事》的描述中,漢武帝認為太子「不類己(不像我)」,這種父子關係可以在其他西漢帝王的事蹟中看到。第一例是漢高祖,劉邦認為漢惠帝「不類我」。再來是漢宣帝與漢元帝父子,這就牽涉到政見之爭。漢元帝在當太子時曾勸漢宣帝「用儒生」,這與宣帝一直以來任用刑法的政策相牴觸,因而遭到宣帝一頓訓斥。漢宣帝還因為另一個兒子淮陽王像自己一樣「明察好法」,而曾考慮換掉太子。

漢宣帝與漢元帝父子的治國理念有不小的差異,這才是漢武帝與衛太子有政見之爭的原型。

同時我們也可以看到,漢朝的國策並沒有在漢武帝晚年就轉向「守文」。從漢武帝到漢宣帝,歷經三代皇帝,都一直堅持「以霸王道雜之」的漢家制度。直到漢元帝即位,才開始用儒家理念治國;這才真正改變了漢武帝以來的治國方略,走向「守文」之路。

西漢帝王簡易年表(本書著重討論的時間段是漢武帝到漢元帝之間)

| 諡號 | 在位年份 |

| 漢高祖 | 西元前 206-195 |

| 漢惠帝 | 西元前 195-188 |

| 呂太后 | 西元前 188-180 |

| 漢文帝 | 西元前 180-157 |

| 漢景帝 | 西元前 157-141 |

| 漢武帝 | 西元前 141-87 |

| 漢昭帝 | 西元前 87-74 |

| 漢宣帝 | 西元前 74-49 |

| 漢元帝 | 西元前 49-33 |

| 漢成帝 | 西元前 33-7 |

| 漢哀帝 | 西元前7-1 |

| 漢平帝 | 西元前1-西元6 |

學界的迴響

以上是《製造漢武帝》一書的主要論點。書中牽涉到很多課題,引起爭議的地方也不少。本書的初稿〈漢武帝晚年政治取向與司馬光的重構〉一文發表後,李浩便撰文批評辛德勇的幾項主要論點。

李浩認為司馬光數度駁斥《漢武故事》的說法,因此《通鑑》不會採用《漢武故事》,《通鑑》寫巫蠱之變的史料來源是別有所本。《漢武故事》作者為誰至今不能下定論,無法證明此書的作者為王儉。從《史記》、《漢書》的記載來看,漢武帝晚年確實厭倦於求仙,並於下「輪臺詔」後停止征伐、致力勸農,與《通鑑》的敘述相合。《通鑑》在敘述重大歷史事件時,一直遵循著漢代文獻的記載,司馬光做的不過就是經過嚴格考辨之後,取擇其他史料補充了某些細節。這只能稱作是「歷史闡釋」,而非「歷史重構」。李浩的這些批評不是全無道理。

目前學界對於此書的迴響,比較集中在重新討論「漢武帝晚年是否有政策轉折」上。

自從田餘慶〈論輪臺詔〉一文發表後,政策轉折之說儼然成為學界主流。舉例而言,臺灣學者蒲慕州雖然在勾勒「巫蠱之禍」的事件經過時,棄《通鑑》的材料不用,但卻也不否認漢武帝與衛太子之間存在著政治路線之爭。近年比較系統研究西漢中後期政治史的張小鋒,也沿襲田餘慶的說法。其實,就如《製造漢武帝》一書所說,這幾十年間不是沒有學者反對「政策轉折」說,但並沒有得到足夠的關注。

辛德勇的論文發表後,便有學者針對文中涉及西漢歷史的部分,撰文質疑辛德勇的論點。如韓樹峰更細緻地分析牽扯進「巫蠱之獄」中的人物各自有什麼動機及目的,對於田餘慶與辛德勇的說法都提出修正。成祖明主張,就算不採用《通鑑》的史料,光憑《漢書》的相關記載,還是可以從中看出漢武帝與衛太子之間,存在著政治路線的分歧,並且雙方在朝臣中各有支持者;「輪臺詔」的頒布確實象徵著漢帝國的政策出現重大轉向。

另一方面,也有學者支持辛德勇的說法。如楊勇主張「輪臺詔」頒布的時候,確實還看不出漢武帝有調整政治方略的打算;在漢武帝身後,西漢一朝的基本國策又歷經幾番波折才逐漸轉向「守文」。這些討論都可說是促進了西漢中後期政治史的深入研究。

在西漢的歷史發展方面,筆者大致同意楊勇的看法。如果以《漢書》、《鹽鐵論》的記載來看,漢武帝晚年確實沒有完成重大的政治轉折。《通鑑》採擇《漢書》之外的史料(姑且不論是否真出自《漢武故事》)來描述漢武帝晚年這段歷史,依現代史學的標準來看,或許不是穩當的作法。學者根據這段不夠可靠的史料提出「漢武帝與衛太子有政見之爭」,這個論點很難成立,因為《漢書》中確實缺乏這種跡象。

然而,漢代人自己倒是很重視「輪臺詔」的歷史意義。

《製造漢武帝》書中已經提到,東漢時代的班固寫到「輪臺詔」的頒布始末,即說漢武帝「悔遠征伐」,「由是不復出軍。而封丞相車千秋為富民侯,以明休息,思富養民也」;《漢書‧西域傳》的贊又說:「是以末年遂棄輪臺之地,而下哀痛之詔,豈非仁聖之所悔哉!」時代再更靠近漢武帝一點,西漢成帝、哀帝時期的劉向、劉歆父子也有類似的言論。[2]即使漢武帝死後的歷史發展還有一些曲折,漢朝當代確實有人認為漢武帝晚年意欲停止對外征伐的政策、從此與民休息。

這樣說來,司馬光修史固然有意藉此表達自己的治國理念,但專就《通鑑》描繪出「漢武帝晚年有對外政策的轉折」一事來看,司馬光到底只是察覺到漢代人已有這樣的看法、並且將此說加以強調,還是為了表達自己的政見而刻意扭曲歷史,這恐怕是還需要再討論的問題。

無論如何,筆者認為《製造漢武帝》提出的議題很有價值,期待學界未來能有更深入的研究。

- 辛德勇,〈漢武帝晚年政治取向與司馬光的重構〉,《清華大學學報》2014年第6期,北京,頁5-50、178。

- 辛德勇,《製造漢武帝》,北京:生活‧讀書‧新知三聯書店,2015。

- 辛德勇:為什麼要寫《製造漢武帝》

- 田餘慶,〈論輪臺詔〉,收入氏著,《秦漢魏晉史探微(重訂本)》。北京:中華書局,2006,頁30-62。本文原刊於《歷史研究》1984年第2期。

- 蒲慕州,〈巫蠱之禍的政治意義〉,收入《中研院歷史語言研究所論文類編‧歷史編》秦漢卷。北京:中華書局,2009,頁2063-2089。原刊於《中央研究院歷史語言研究所集刊》第57本第3分,1986,臺北,頁511-538。

- 張小鋒,《西漢中後期政局演變探微》。天津:天津古籍出版社,2007,頁9-12。

- 韓樹峰,〈論巫蠱之獄的性質──以衛太子行巫蠱及漢武帝更換繼嗣為中心〉,《社會科學戰線》2015年第9期,長春,頁78-89。

- 李浩,〈「司馬光重構漢武帝晚年政治取向」說獻疑──與辛德勇先生商榷〉,《中南大學學報》2015年第6期,長沙,頁216-222。

- 胡文輝:製造司馬光

- 成祖明,〈內部秩序與外部戰略:論《輪台詔》與漢帝國政策的轉向——謹以此文紀念田餘慶先生〉,《清華大學學報》2016年第2期,北京,頁137-154。

- 楊勇,〈再論漢武帝晚年政治取向——一種政治史與思想史的聯合考察〉,《清華大學學報》2016年第2期,北京,頁155-169。

- 姜鵬,〈《資治通鑑》文本的內外語境──兼說《通鑑紀事本末》的體裁障礙〉,《學術研究》2011年第12期,廣州,頁111-120。

- 辛德勇,〈漢武帝太子據施行巫蠱事述說〉,《華中師範大學學報(人文社會科學版)》2016年第3期,武漢,頁114-126。

[1] 《製造漢武帝》書中說,王益之有意去除《漢武故事》中的大部分記載,但還是留下一句「太子兵敗,南奔覆盎城門」,王益之注明引自《漢武故事》。辛德勇據此認為,王益之當時還看的到《漢武故事》這本書,可見《漢武故事》裡的確有描述巫蠱之變的相關內容;而王益之只採用了一句,卻不採用描述漢武帝父子有個性差異、政見之爭的段落,是因為王益之認為這段記載不可靠。這裡辛德勇犯了關鍵的錯誤,「太子兵敗,南奔覆盎城門」一句是出自《漢書‧劉屈氂傳》,王益之不知為何把出處給注錯了。如此一來,《西漢年紀》寫巫蠱之變的段落根本沒有引用《漢武故事》,也就不能證明《漢武故事》裡面有描述巫蠱之變的內容。李浩、韓樹峰已經指出此錯誤。

[2] 劉向《新序‧善謀下》:「孝武皇帝自將師伏兵於馬邑,誘致單于。單于既入塞,道覺之,奔走而去。其後交兵接刃,結怨連禍,相攻擊十年,兵凋民勞,百姓空虛,道殣相望,槥車相屬,寇盜滿山,天下搖動。孝武皇帝後悔之。御史大夫桑弘羊請佃輪台。詔卻曰:『當今之務,務在禁苛暴,止擅賦。今乃遠西佃,非能以慰民也。朕不忍聞。』封丞相號曰富民侯,遂不復言兵事。國家以甯,繼嗣以定……。」這段文字在《製造漢武帝》書中也有引用,然辛德勇認為《新序》寫歷史多有虛構之處,不足採信。我認為《新序》寫歷史事件的經過雖然未必準確,但劉向以西漢人言西漢事,至少可以代表西漢晚期的人對漢武帝時期這段歷史的一種看法。漢哀帝時劉歆提出的看法則見於《漢書‧韋賢傳》所錄劉歆的論議中:「太僕王舜、中壘校尉劉歆議曰:『……孝武皇帝愍中國罷勞無安寧之時,乃遣大將軍、驃騎、伏波、樓船之屬,南滅百粵,起七郡;北攘匈奴,降昆邪十萬之眾,置五屬國,起朔方,以奪其肥饒之地;東伐朝鮮,起玄菟、樂浪,以斷匈奴之左臂;西伐大宛,並三十六國,結烏孫,起敦煌、酒泉、張掖,以鬲婼羌,裂匈奴之右肩。單于孤特,遠遁于幕北。四垂無事,斥地遠境,起十餘郡。功業既定,乃封丞相為富民侯,以大安天下,富實百姓,其規橅可見。……』」以上引文見石光瑛,《新序校釋》(北京:中華書局,2001),頁1398-1402。班固,《漢書》(北京:中華書局,1962年點校本),卷73,〈韋賢傳〉,頁3126。