國家建構要從中國談起

馬克思、埃米爾.涂爾幹(Émile Durkheim)、亨利.緬因(Henry Maine)、斐迪南.藤尼斯(Fedinand Tönnies)、馬克斯.韋伯(Max Weber)等大師撰寫的現代化(modernization)經典理論,往往把西方經驗視為現代化的典範,理由是工業化最早在西方出現。約一八○○年之後發生於歐洲與北美的生產力大增、經濟持續成長,前所未見,並且把世界改頭換面成現在的模樣,因而,這種以西方為重心的論述可以理解。

但發展不僅限於經濟層面,政治建制有發展,社會建制亦然。有時候,政治和社會的發展跟經濟轉變息息相關,但有時候彼此不相干。本書鎖定發展的政治層面,亦即政府建制的演變。

現代政治建制的出現,遠遠早於工業革命和現代資本主義經濟。

事實上,現今我們所認知的現代國家的組成元素,有很多早在西元前三世紀的中國就已具備,比歐洲早了約一千八百年。

因此,我在本書第二部說明政府的出現時,選擇以中國做為開端。雖然經典的現代化理論往往把歐洲發展視為常態,然後思索其他社會為何走上與歐洲不同的發展路線,不過我把中國視為政府形成的典範,然後思索為何其他文明未仿效中國路線。

這不是說中國優於其他社會。誠如後面會提到的,欠缺法治和可問責的現代國家,有能耐建構龐大的專制政府。不過,中國是第一個發展出國家建制的國家,而西方的政治發展論述很少提及中國首開先河的經驗。

因為從中國開始談起,我略過了其他的重要早期社會,例如美索不達米亞、埃及、希臘、羅馬、中美與南美的文明。本卷裡未以較長篇幅探討希臘和羅馬一事,則需進一步說明。

上古地中海世界立下了對歐洲文明後來的發展至為重要的先例,從查理曼大帝以降的歐洲統治者,均刻意予以效法。希臘公認是民主的發源地,統治者不是世襲,而由投票選出。大多數部落社會也相對比較平等主義,以選舉產生統治者(見第四章),希臘人的作法不只如此,還提出了以政治標準,而非以親屬關係來判定公民身分的「公民」概念。

西元前五世紀的雅典或羅馬共和國所施行的政體,稱之為「古典共和主義」(classical republicanism),大概比稱之為「民主」更為貼切,因為只有少數公民擁有投票權,且社會階級非常嚴明,使大部分人(包括為數眾多的奴隸)無緣參與政治。此外,它們並不是自由主義國家,而是不尊重公民隱私或自主權的高度公有制社會。

希臘與羅馬所建立的古典共和先例,受到後來許多社會的仿效,其中包括熱那亞、威尼斯、諾夫哥羅德(Novgorod)這些寡頭統治的共和國,還有荷蘭聯合省(Dutch United Provinces)。但是這種政體有個致命的缺陷,且後世許多作家,包括曾經深入思考過這種政體之利弊的多位美國建國先賢,都認知到這缺陷:

古典共和主義只適於小國寡民。

在小規模、同質的社會,像是西元前五世紀的希臘城邦以及早期的羅馬,古典共和主義最有成效,但是隨著共和國因為征服或經濟成長而日趨龐大,使共和國團結為一的高要求公有制價值觀,就不可能維繫下去。

隨著羅馬共和國愈來愈龐大、多元,為了誰該享有公民權、該如何分配戰利品,爆發了無解的衝突。希臘的城邦最後全被君主制國家征服,而羅馬共和國經過漫長的內戰後變成帝國。

事實證明,君主制這種政體比較能治理大帝國,羅馬就是在這種政治制度下達到國權力與版圖的巔峰。

我會在第二卷回頭探討作為現代民主政治先例的古典共和主義。但在探討國家的興起時著墨於中國更甚於希臘和羅馬,有其充分理由,因為當時只有中國創造出韋伯所定義的那個「現代」國家(modern state),也就是說,中國成功發展出中央集權、一致的官僚行政制度,且這制度有能耐治理比地中海歐洲還要多的人口,還要廣的領土。

當時的中國已發明一套不講私人關係,能力掛帥,且遠比羅馬共和國的公共行政有條理的官僚招募制度。西元一年時中國人口與羅馬帝國的人口約略相當,但在中國,受一套統一規則管理的人口占總人口的比例,遠高於在羅馬帝國。羅馬有其他重要的遺產,特別是在法律領域(第十八章會詳述),但儘管希臘和羅馬是現代可問責政府的先驅,角色重要,在國家的形成方面,中國更為重要。

本書舉了數個社會來和中國相比較,其中之一是印度。印度約與中國同時期脫離部落級社會,成為國家級社會,但在當時(大約兩千五百年前),由於新婆羅門教的興起,印度兜了一個大圈子。這一宗教限制了印度任何政治實體所能取得的權力,某方面來說也為印度的現代民主鋪了路。

中東在先知穆罕默德的時代也是部落型態,而埃及、土耳其的某些政治實體能把自己打造為政治強權,不只得歸功於新宗教伊斯蘭教的興起,還得歸功於奇特的奴隸軍制。歐洲的脫離部落制,並不是統治者從上而下強行促成,而是透過天主教會所制定的規則,在社會層級發生,從這點上來看,歐洲跟這些社會大不相同。只有在歐洲,國家級建制不必建立在部落組織的建制之上。

宗教也是法治誕生的重要關鍵(法治是本書第三部的主題)。以宗教為基礎的法律,存在於古代的以色列、印度、穆斯林中東、奉行基督教的西方,不過,發展出最強固的世俗型態獨立法律建制,且那法律建制得以倖存至今者是西歐。

第四部講述可問責政府的興起,重點也是放在歐洲。不過在這方面,歐洲各國的發展並不一致:可問責政府出現於英國和丹麥,但不見於法國和西班牙;俄羅斯發展出權力之大跟中國不相上下的某種專制政體。因此,某些社會能否逼其君主接受可問責制,取決於一堆特定的歷史條件,例如某些封建建制的倖存到近代。

跟世上其他地區相比,西歐境內政治發展的順序非常特別:早在現代國家和資本主義興起之前數百年,社會層級的個人主義就已出現;在政治權力集中於中央集權政府手中之前,法治就已經存在;可問責制的興起,乃是因為現代的、中央集權的國家無法完全擊退或消除代議制代表大會之類的古封建建制。

事實證明,國家、法治、可問責三者一結合,就表明那是非常強有力又吸引人的政體,隨之散播到世界各個角落。但我們不要忘了這種政體的出現,有歷史的偶然因素影響。中國過去有強有力的政府,但沒有法律和可問責制;印度過去有法律,且現在有可問責政治,但向來欠缺強有力的政府;中東過去有國家和法律,但在阿拉伯世界的許多地方,失去了後一傳統。

社會未被自己的過去困住,會自由襲取其他社會的觀念和建制,但社會現今的面貌也受社會的過去影響,而從過去到現在不是只有一條路。

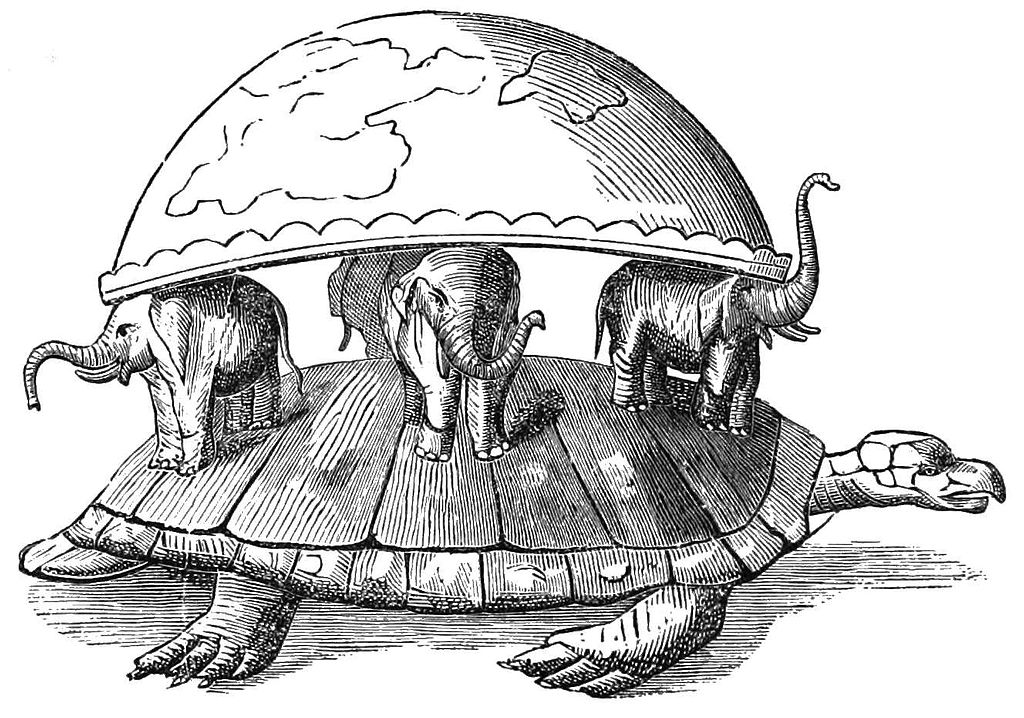

每隻烏龜都由別的烏龜馱著

本書的目的,主要不在於陳述政治發展史,而在分析促使某些重要的政治建制出現的部分因素。有些歷史著作被稱作ODTAA(one damn thing after another,只是敘述一件件災殃事件),指的是未努力找出可套用於其他環境的通則或因果理論。用這個短語來形容人類學家所寫的人種誌,可能也貼切。人種誌寫得鉅細靡遺,卻刻意不找出通則。那絕不是我要走的路,我把許多文明和時期拿來比較,從中理出通則。

本書提出了一個整體基準架構來了解政治發展,而這個架構頗類似生物演化。達爾文的演化論建立在變異和選擇這兩個原則上:生物會經歷隨機的基因突變,最能適應環境者存活並繁衍。政治發展也是如此:政治建制有變異,而最能適應自然環境與社會環境者存活並繁衍。

不過,生物演化與政治演變之間也有許多重大差異:一、人類建制經過刻意的設計和選擇,與基因不同。二、人類建制透過文化而不是透過基因傳遞。三、人類透過多種心理機制、社會機制賦予人類建制內在價值觀,使建制很難改變。而這種保存人類建制的固有心態,說明為何政治發展常因政治衰敗而倒退,因為外部環境的變化使建制必須有所改變,但社會做出那些改變的意願往往不高。

但本書所提出的大架構,算不上是預測性的政治發展理論。在我看來,根本不可能像經濟學家的經濟成長理論那樣,以寥寥幾個字提出政治改變理論。任何政治建制的發展,其背後的因素都是多元的、複雜的,且往往取決於意外事件或偶發事件。人針對某一發展所提出的肇因本身,都是更早就存在的條件所造成,於是一因還有前因,可以往過去無限追溯。

舉個例子來說。有個很有名的政治發展理論主張:歐洲的國家建造,乃是發動戰爭的需要所促成。

就近代歐洲來說,發動戰爭的需要和現代國家建制的問世兩者間的關係,已得到相當明確的證實,而且誠如後面會提到的,用在古代中國身上,也同樣貼切。

但在宣告這是國家形成的通則之前,得先回答幾個難題:

為什麼有些經歷長年戰事的地區,未能發展出國家建制(例如美拉尼西亞)?

為什麼在另外某些地區,戰爭似乎只削弱國家,而非強化國家(例如拉丁美洲)?

為什麼有些地區的衝突程度低於其他地區(例如跟中國相較之下的印度)?

欲回答這些問題,就必須把起因回溯到其他因素,例如人口密度、地理環境、技術、宗教。在人口稠密、交通方便(例如平原或乾草原)、有適當技術(例如馬)的地方,戰爭所帶來的政治影響,大同於戰爭在人口稀疏的山區、叢林或沙漠地區的影響。所以,戰爭與國家形成相關這理論,又衍生出一連串與為何某些型態的戰爭出現於某些地方,而不見於其他地方有關的疑問。

撰寫本書的目的,乃是提出一個能同時免於過度抽象(經濟學家的弊病)和關注範圍過度窄化(很多歷史學家和人類學家都有的問題)這兩種陷阱的中程理論。我希望找回一部分十九世紀歷史社會學或比較人類學的失落傳統。

我未在一開始就端出龐大的理論架構給一般讀者。在敘述歷史那幾章,我運用了幾種理論,但把比較抽象的政治發展探討(包括一些基本術語的定義)放在最後三章(二十八到三十章)。這三章概括性說明了政治發展如何發生,也探討了政治發展與經濟發展、社會發展的關係。

我認為把理論置於歷史之後,才是正確的分析之道:理論應該推斷自事實,而非反過來。當然,不可能只談事實,而略去更早就存在的理論架構。認為那樣做就是奉行經驗主義,乃是在欺騙自己。但社會科學往往先舉出某個漂亮的理論,然後去找出符合那項理論的事實。我不走這樣的路。

物理學家史蒂芬.霍金(Stephen Hawking)重述了一個故事(可能是虛構的故事):有個知名科學家以宇宙論為題公開演講,結果被坐在最後頭一位老太太打斷。她說科學家在胡扯,說宇宙其實是個扁平的圓盤,靠一隻烏龜馱著。科學家問她,那烏龜又是站在什麼東西上面,以為這一問就能讓老太太閉嘴,結果老太太回答:「年輕人,你很聰明,不過烏龜下面是別隻烏龜,如此一路往下。」

這就是任何發展理論所面臨的問題:你所挑選用來做為你說法之起點的那隻烏龜,其實站在另一隻烏龜背上(或說是大象或老虎或鯨魚的背上也行)。那些宣稱是通則的發展理論,大多禁不起考驗,因為它們沒有把發展的多重獨立層面納入考慮。它們屬於化約論,試圖從複雜得多的歷史現實中抽取出單一起因,而且,它們往回追溯得不夠遠,未能溯及到解釋它們自身的起點和前提的歷史環境。

我把起點拉回到極遙遠的過去。在開始探討中國境內的國家形成之前,我們不僅得先了解戰爭的起因,還得了解人類社會的起源。

答案出人意料:戰爭和人類社會都不是從哪裡發展出來的,而是自有人類以來就存在的,因為人類天生就是群居且具競爭性的動物。靈長目動物(人類的祖先),就初具政治雛型。而要了解這一點,我們得回頭探討自然狀態和人類生物學(從某個方面來說,人類生物學為了解人類政治活動的全貌打下了基準架構)。生物學為那個層層上疊的龜塔提供了某種程度的堅實支撐,雖然,誠如下一章會提到的,就連生物學也不是全然固定的點。