「結婚紀念日」對於東亞國家的人來說,似乎是一個來自西方的概念,在東亞的歷史上,除了君王大婚之外,上至王公貴族、下至庶民百姓,對於自己幾時結婚,恐怕都不是太在意。

不過,一對六世紀的粟特[1] 移民夫妻,卻始終記得他們的結婚紀念日,當他們在長安去世之後,兒子們還將這個日期留在父母的墓中。

「生死契闊,與子成說。執子之手,與子偕老。」是《詩經》中的句子,卻是這對移民夫妻的最好寫照,只是他們用自己的語言,留下了另一段文字……

※※※※※※※※※※

北魏孝明帝神龜二年(西元 519 年),是靈太后胡氏首次執政的時期,距離孝文帝遷都洛陽、全面漢化的改革,不過才 20 年,北魏卻已是內憂外患交迫。束手無策的太后與王公大臣們,除了爭權奪利之外,便是興建佛寺、大作功德,《洛陽伽藍記》中所回憶的洛陽佛寺,大多興建於這個時期。

神龜二年 6 月 7 日,洛陽城中的公卿妃主們依舊醉生夢死,宗室親王們身佩位高而無權的官銜,在朝廷中走雞鬥狗……那是個在漢文史書中沒有任何記載的日子,那一天,洛陽城中一切如常、風平浪靜。

距離洛陽千里之外的河西走廊,一位 26 歲的青年尉各伽(Wyrk'k)抵達鄯州,他正要去見他一生中最重要的一個人。

來自史國的薩寶家族

尉各伽的名字是粟特語,可能是從狼(Wyrk)這個字派生而來,他的家族來自史國,沿著絲路進入北魏帝國後,以出身的國名為氏,就改為史姓。在粟特地區的諸國中,以東邊的康國和西邊的安國最大,中間則有曹國、何國、米國......等小國,史國的位置在康國南方,是通往帕米爾高原的重要隘口鐵門關的必經之路,因而成為商旅往來的據點。

在粟特的風俗中,新生兒出生時,父母會在他們手心放膠、口中置糖,希望他們口中說話如蜜、得財牢固如膠。在男子十餘歲時,就會隨著父兄或長輩出外從商,即便是王公貴族,也會派出商隊行商獲利。

粟特人行商的範圍北至蒙古高原、東至中國、西及羅馬、南到印度,這些長距離的貿易都不適合單打獨鬥,因此粟特人會組成商隊一起行動,其中,具有領導能力、德高望重者就會被推舉為首領,在粟特語中,稱為「薩寶(srtp'w)」。

粟特人在行商的路線上建立了大大小小的城鎮,進入中國之後,這種內部的網絡也讓他們進入中國後,也聚居在一起,建立自己的村落,在城市裡則有自己的移民社區,能夠領導他們的,一開始當然也是隊商首領。北朝與隋唐的政府為了有效管理這些粟特移民,就設立了「薩寶府」,從粟特人中挑出有聲望的人,任命為薩寶來管理移民。

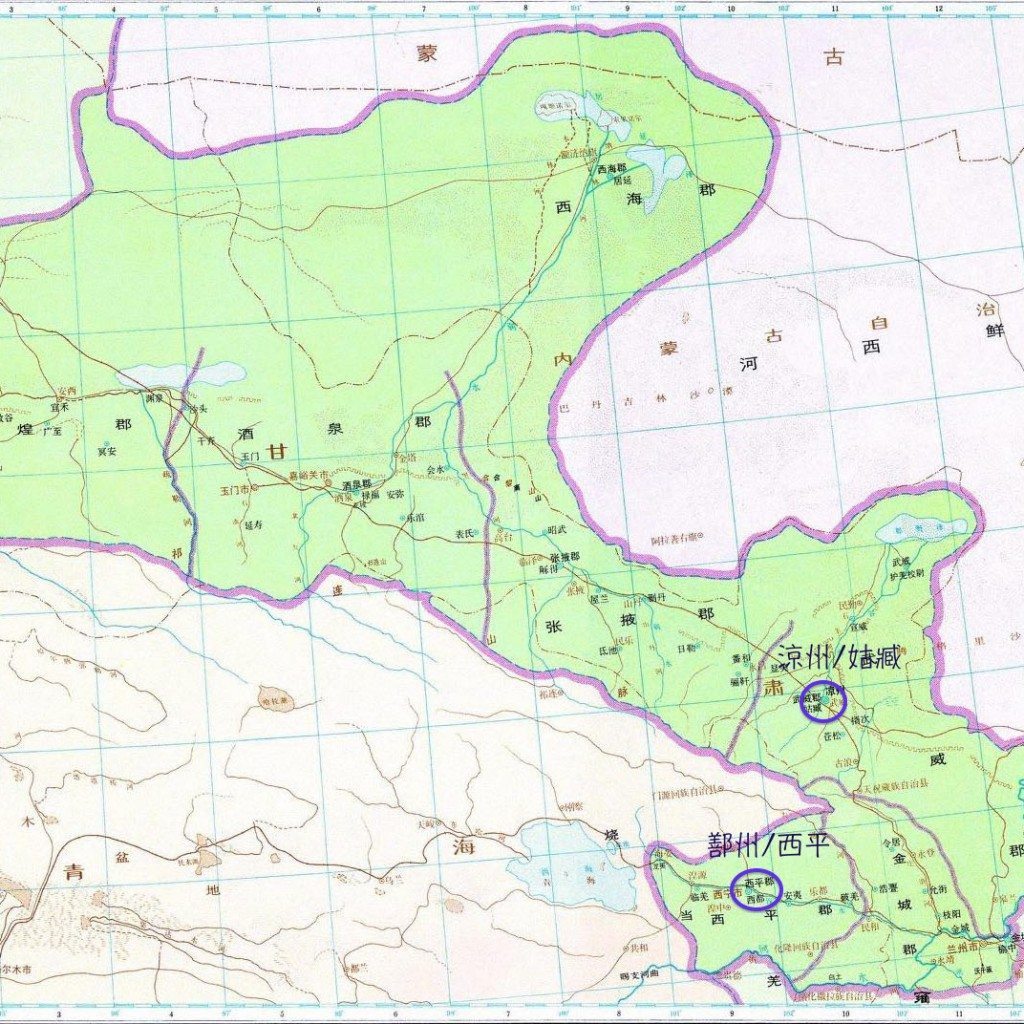

尉各伽的家族,可能從他祖父開始,就是一個在移民中具有領導地位的家庭,繼承著這個傳統,在往後的日子中,尉各伽也擔任了涼州薩寶一職,顯示他在河西走廊的粟特移民中,是一位受人尊敬的領袖。

名為黎明的少女

在尉各伽 26 歲那年,他終於完成了終身大事,在那個平均十餘歲就可以結婚生子的時代,尉各伽可以說是「大齡剩男」了,他遲遲不婚的原因,我們並不清楚,但是他的家族可能正準備往長安移動、好追逐更大的利益。

於是,尉各伽跨過黃河,來到同樣有許多粟特人聚居的鄯州,在鄯州的西平,他遇見了一位出生於西平的粟特少女,少女雖然出生於中國,卻仍保留了粟特語的名字,她叫維優斯(Wiyusī),意思是「黎明」。她出身於康國,家族可能在西平居住了很長一段時間。

在粟特文化中,並沒有前生註定,一開始,尉各伽與維優斯並不知道他們的婚姻能走多久、能走到何方。他們的婚禮是如何舉行的,我們也不清楚,不過在粟特的商業傳統中,即使是婚姻也會訂下婚約,規範夫妻雙方的義務與離異的各種條件,並由公證人簽名,或許尉各伽與維優斯也有一份婚約,所以他們在多年之後仍能記得自己結婚的時間。

很可惜的是,絕大多數的粟特婚約並沒有保存下來,晚於尉各伽夫婦兩百年的一份婚約中記載,丈夫必須提供妻子衣服、飾品與食物,若是未得妻子允許納妾,就必須送走小妾、並賠償妻子三十枚金幣.......等等。我們不知道尉各伽是否也如此承諾,只知道他們的感情似乎十分深厚,在他們墓中的圖像裡,也能看見他們並肩旅行的身影。

尉各伽夫婦生了三個男孩,他們的名字都與佛教有關,這與尉各伽本人與其先祖的祆教信仰相悖,或許這個影響來自於居住在中國較久的維優斯吧?

黃金年代

在尉各伽成婚後數年,從洛陽傳來了令人驚訝的消息,北方的六鎮不滿於朝廷的無所作為,竟揮師南下,將執政的胡太后與小皇帝投入黃河,又幾乎殺盡了洛陽的王公大臣。不久,六鎮軍人內部又分裂,以高歡為首的人留在東邊,其他人隨著宇文泰奔向西邊,雙方各自擁立傀儡皇帝,分成東魏、西魏,隨後又由高家和宇文家的後人篡位,成為北齊與北周。

在這些巨大的動亂中,尉各伽夫婦不可能不受影響,新政權積極地想在河西走廊養馬、積蓄戰力,又有意識地扶植商業、幫助地方的發展,同時在北方崛起的遊牧汗國突厥,也想透過粟特人與西魏貿易、累積稱霸北方的實力,在這種情況下,西魏與北周的粟特人得到政府的支持,大力地推展了他們自己的事業。

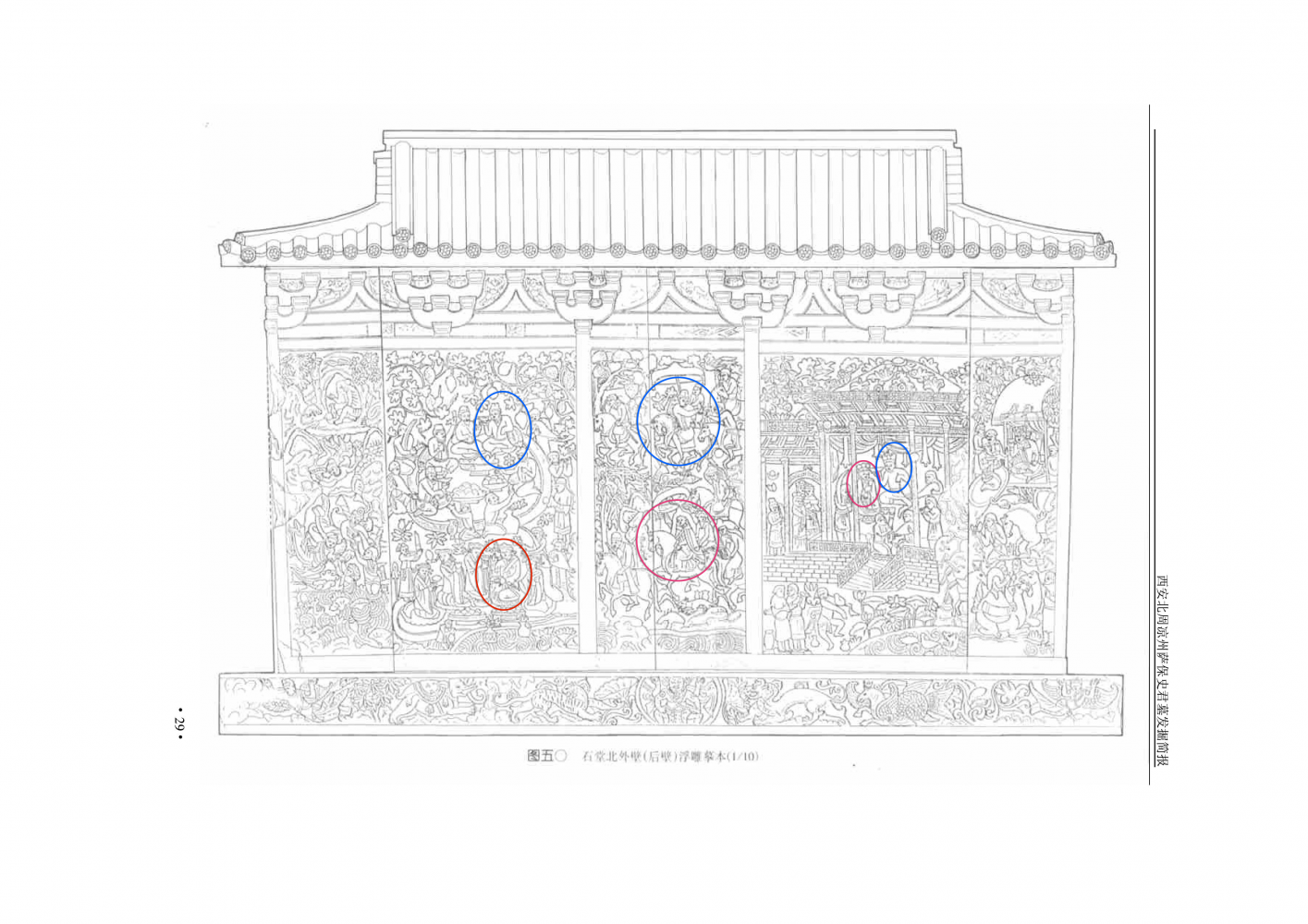

尉各伽顯然是一位成功的商人,在他的墓中精細地描繪了他帶商隊與突厥人交談的情形,也有商隊跋涉於黃沙之中的各種艱難,有些時候,似乎維優斯也會與他同行。

於是,這個家族逐步從河西進了長安,尉各伽的官位雖然不高,卻累積了巨大的財富,他的墓中有兩幅宴樂圖,顯示了他們生前的生活,一幅描繪著他與妻子坐在寬闊的大堂中,看著堂下的歌舞、身前堆滿了佳餚美饌。

另一幅顯示他們在葡萄園中宴飲,尉各伽與維優斯分別由男女僕從服侍,享受著音樂與美食,而維優斯終於換上了漢地的服飾,可能表示她在此時亦需與漢人往來或者接受了一部分漢地的文化,畢竟他們晚年生活於長安,與環境做出妥協應是必要的。

北朝末年在一般的史料中,總顯得腥風血雨、殺戮四起,但是對粟特人而言,卻是個充滿機會的黃金時代,尉各伽顯然是把握住了時機的人。

執子之手

不知不覺地,尉各伽已經不再是 26 歲的青年,維優斯也不是當初的少女,他們攜手打拼,最終坐擁家財萬貫、膝下子孫滿堂。在他們結婚將滿 60 年的前一個月,尉各伽病逝,享年 86 歲,在一個月後、在他們的結婚紀念日,維優斯也隨夫而去。

結髮 60 年,古今能有幾人?

尉各伽與維優斯的三個兒子,替父母的這段姻緣下了以下的這段註腳:

凡生於此世間之人,無一能避免死亡。人們也難以完滿地度過這一人世生活階段(即人們難以活過人生之大限)。然而,更難的是在人間,一位丈夫和一位妻子無意識地互相守望,走過這年年歲歲、日日夜夜,甚至他們還將在天堂裡攜手共度這段歲月。[2]

在這個段落中,顯示撰者並不認為一段長久的婚姻是理所當然的事,正因為體認到生活在世間的艱辛,才讓尉各伽夫婦的婚姻顯得難能可貴,同樣是移民,有人夫婦反目、有人分隔兩地,也有人雖然情深、奈何緣淺,不能白頭到老。相較於第一二句「無一能避免死亡」的宿命感,撰者認為結為夫妻反而是一種偶然,而非命中註定。或許可以說,在粟特人的觀念中,婚姻並非神力或者宿命所為,而是夫婦二人努力的結果,甚至比擁有長壽、超越人生之大限還要困難。

兒子們在父母的石槨上,刻上了他們共同度過的時光,最後,描繪了夫婦二人乘著翼馬、在祆教神祇的守護下穿過欽瓦特橋,到達永生的神之居所。

尉各伽夫婦攜手走過了這漫長而圓滿的一生,他們是生活在大歷史下的小人物,並沒有留下他們自己的心聲或者更多故事,而是安安靜靜地在長安城下沉睡了一千三百餘年,直到 2003 年墓葬出土,豐富生動的圖像與漢文粟特文雙語的墓誌,引起了學界的矚目,經過中日學者的重重考釋,我們才得知了這個故事的粗略,[3] 細節卻沒有更多資料足以佐證,只能擱筆至此。

[1] 粟特人:居住在今烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦境內,澤拉夫善河流域的索格底亞那地區(Sogdiana),說東伊朗語支粟特語的人群,在漢文史料中,亦稱九姓胡、雜種胡、昭武九姓,擅長經商亦長於戰鬥,約在漢末開始移民中國,北朝隋唐是粟特人移往中國、突厥的鼎盛時代,他們將自己的文化、語言、宗教與生活習慣帶入移居地,影響了中古歐亞大陸的文化。

[2] 吉田豐,〈西安新出史君墓志的粟特文部分考釋〉,榮新江編,《粟特人在中國──歷史、考古、語言的新探索》,(北京:中華書局,2005),頁 26-42。近年又有增補版,見吉田豐,森安孝夫編,〈西安出土北周「史君墓志」ソグド語部分訳注〉,《ソグドからウイグルへ――シルクロード東部の民族と文化の交流》(東京:汲古書院,2012),頁93-111。

[3] 關於史君墓志漢語部分的譯註與討論,以日本學者石見清裕的分析最為完整、詳盡,參見石見清裕,〈西安出土北周「史君墓」漢文部分訳注、考釋〉,《ソグドからウイグルへ――シルクロード東部の民族と文化の交流》,頁 67-92。