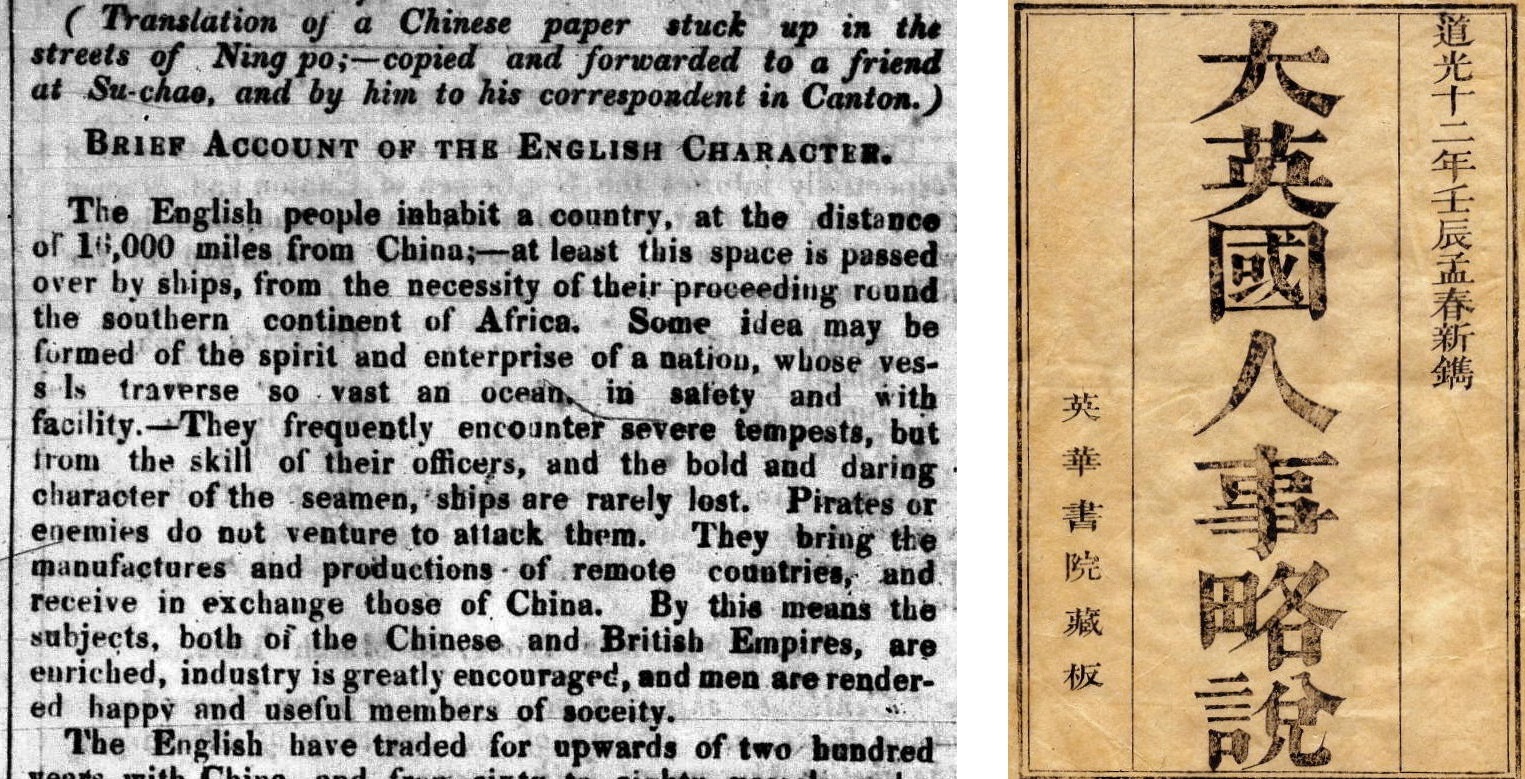

1831 年,馬治平(Charles Marjoribanks)接任英國東印度公司廣州商館大班一職。由於乾隆年間針對英國番商而設的限港(廣州)政策,英商無法在沿海自由貿易,對此馬治平感到非常不滿。再加上英國(人)的形象長期被大清扭曲,馬治平因而寫了一本聲討廣州體制的小冊子 Brief Account of the English Character(《大英國人事略說》,下稱《人事略說》),查探福建、江浙沿海港口與英國通商的可能性,以及觀察各地官府和百姓對與英國人通商有何反應的期間一同派發。

1832 年 2 月,隨船的商館職員胡夏米(Hugh Hamilton Lindsay),與及充當譯員和外科醫生的普魯士教士郭士立(Karl Fredrick August Gutzlaff),連同水手兵士 60 名,乘坐阿美士德號(the Lord Amherst),自澳門出發,途經廈門、福州、寧波、上海、朝鮮等地。阿美士德號配備精良,船上配有八門艦砲。此外,船亦載有羽紗、西洋布、棉紗等商品及大批關於政治與宗教宣傳的漢譯書冊。當中,《人事略說》的意義尤其重要。

然而,接任馬治平並後來成為香港總督的戴維斯(John Francis Davis)知道此事後,惟恐小冊子有如潘朵拉盒子,終會引來禍端,故嚴令胡夏米交出所有《人事略說》,並親自將之封存於澳門的公司保險庫。豈料馬禮遜手中尚有大量存貨,胡夏米便暗中取出五百冊私自運送至阿美士德號,故此行實屬秘密任務。

在任務完成後,胡夏米和郭士立就任務各自寫成一份報告,名為 Report of Proceedings on a Voyage to the Northen Ports of China, in the Ship Lord Amherst。報告約為 300 頁的遊記,內容以胡夏米部分為主,郭士立的只佔一成。在胡夏米的報告中,我們可以看到當時大清帝國國民是怎樣看英國人,作為英國人的胡夏米反應又是如何,最後又釀成什麼結果。

究竟當時英國人的形象被如何扭曲,不如我們由上而下,先看馬治平在《人事略說》中怎樣描述清廷對英國人的看法,再看看胡夏米報告中在中國各省的親身經歷。

馬治平在《人事略說》提到,清廷對英國政府的政策往往都是失實陳述,英國總被形容為野心勃勃,貪戀中國領土的夷人。然而馬治平認為,普天之下已莫非王土,英國又怎會覬覦中國之地呢?

當然,內文沒有說明為何四海之內皆為王土,又或是 1793 年 10 月 3 日馬加爾尼帶來喬治三世寫給乾隆的《????咭唎國表文》(Letter from King George III to the Emperor of China)中曾提出將舟山附近一個島嶼讓給英國作居住和存貨之事。

實際上,英國最關注的是如何使國民生活安穩,可是這樣的態度卻經常引來大清嫉妒,並遭到侮辱和欺壓。例如在廣東貿易時經常受其體制打壓和須繳付重稅,而商人又經常有被誣告和罸款、拷打或冤獄等的情況出現。

在貿易方面有如此經歷,那在民生方面的情況又如何?馬治平表示,當時在大街小巷經常會張貼關於外國人的告示,內容都是臭罵並刻意眨低經常來華經商的人,因此兩國人民在街頭毆鬥經常發生。馬治平的體會如此不堪,胡夏米在中國各省的經歷又如何呢?

胡夏米在報告中指出,他在中國居住期間,同樣體會到被貶抑的問題。胡夏米認為根本原因,是由於中國對英語一無所知,與英國人唯一溝通的渠道僅限於一些術語(即廣東英語)所致。[1]

即使是一些稍有質素的中國人,對任何關於西方國家的事物都顯得極端無知。例如,在阿美士德號到達上海吳淞時,地方官員帶來了通事,不過其「英語」卻使人感到莫名奇妙,無法理解。胡夏米表示他接觸過的人當中,大部分只知 Hung-maou(「紅毛」)而不知 English(「大英國」)。[2]

空穴來風未必無因,回想過去超過一個世紀,廣東官府利用所有媒介,當中包括法令、官方書藉,以及上述的告示,把外國人盡情貶抑和醜化得體無完膚。胡夏米對於地方官府這種讓友善的中國人對他們的了解完全扭曲的精心佈局,不得不認為朝廷的統治權術非常成功。

在資訊爆炸的今天,倘若我們足不出戶,對外國的認知都可能有所誤解,由此可想而知,接近兩個世紀前大清禁止國民與遠人接觸,並在耳濡目染的環境下,大清上下對外國了解的情況會有多偏頗。

究竟,社會上的哪些人要刻意貶抑和醜化外國人呢?

胡夏米認為那應該不會是商人,因為這樣對生意並無半點好處。當時與朝廷各品官員非正式交流的場合使胡夏米感受到,這些人事實上已觀察到外國人身心均比他們優越,因此刻意與外國人保持距離,抬高自己以眨抑夷人,才能使他們保存那份處於世界中心的優越感。

因此,自離開澳門以後,胡夏米認為能夠與中國人溝通,甚至建立友好關係的方法,就是派發馬治平的《人事略說》。然而,在派發小冊子的路途上,原來也發生了不少插曲,可以看到大清國民如何看英國人。

在經過廈門之後,胡夏米在 1832 年 4 月 16 日到達福建海壇島。翌日,海壇鎮總兵萬超登船查問。在三響禮炮致敬之後,二品官萬超便問道:「你們來自何方?是什麼國家?來做什麼生意?請你們立即離開。」胡夏米用鉛筆寫上:Ta-ying-Kwo (Great Britain) is my nation。不過萬超聽後立即輕蔑地笑道:「大英國?胡說!小英國的才是!」[3]。

胡夏米怒不可遏,隨即向萬超還火:「你登上我的船,為的是侮辱我的國家和我,我堅持你立刻離開。」此時萬超不免感到有點尷尬,於是便解釋道:「請你原諒,我並非刻意冒犯。你知道有國家名為『大西洋』(葡萄牙)和『小西洋』(果亞),因此我以為有『大英國』同時又有『小英國』」。

事實上,從看到胡夏米紙張上「大」的反應來看,萬總兵的解釋並不可信,因為在天朝體制思想下,中國外交理念只有藩屬朝貢國,沒有對等鄰國的觀念。直至鴉片戰爭前,清廷一直都只是將英國視為朝貢「小國」、「小邦」。

儘管如此不愉快經歷,胡夏米在總結福州之旅時,還是覺得中國百姓其實也挺友善的。雖然朝廷立下禁止國民與夷人在廣州以外貿易的禁令,但在阿美士德號停泊期間,胡夏米在福州仍做了一點雙邊貿易,同時「夷船」也開放參觀,遊人駱驛不絕。基於郭士立為社群提供醫療服務,而且胡夏米又不斷派發《人事略說》,「夷人」在百姓心目中的印象開始改觀,他們對夷人的態度和防範也因而軟化,對夷人逐漸變得友善和好客。

當中一位,是允許阿美士德號入境而遭降職的海軍副將 Chin-Ta-jin(僅作音譯「秦」,中文原名不詳)。在與胡夏米頃談《人事略說》後,秦表示原來長久以來他們都誤解了英吉利國,而朝廷也只誤以為英吉利國只是貪圖他們的國土。事實上他們來華目的無非只是貿易,這麼合理的原因實在不應被拒。對此,胡夏米回應道,朝廷禁止與大英國貿易會破壞英中友好關係,而且一口通商和行商制度必然會導致戰爭。

遭到驅逐出境後,阿美士德號於 8 天後抵達寧波。抵達之後,胡夏米發現,《人事略說》對了解英國影響開始愈來愈廣泛。他表示,在抵達後每一個人都在談論「紅毛」,同時亦有一些人對所謂「紅毛國」的稱謂表示懷疑,詢問這樣一個國家是否存在。

胡夏米解釋道,這樣名稱的國家當然並不存在。世上只有豬、狗、貓之類的動物有毛,而人身上最顯眼的卻是頭髮。在解釋這樣一個令人汗顏的謬想時,胡夏米亦開始偶爾聽到人群稱呼他們為「英吉利/英國人」。[4]

阿美士德船員在寧波 10 天的旅程中,最終被拒貿易而離開。胡夏米憶述,在旅程中,寧波官員對他們的態度,通常會先傲慢後禮待,但同時也保持懷疑態度,自由受到很大限制。例如與他們接觸的官員通常對於英吉利國非常感興趣,詢問關於國家、殖民地、海軍等資料,但同時又懷疑他們此行以經商為由,實際目的是掠奪領土前的試探或資料搜集。

至於自由方面,跟福州不同的是,阿美士德號被要求停泊在偏離市中心的位置,因此百姓亦不如福州一樣可以隨意上船參觀。無容置疑的是,歷史發展告訴我們,事實上官員和胡夏米的第六感非常準確,因為前者猜中了阿美士德號此行目的,而後者亦猜中了結果。

離開寧波之後,阿美士德號駛到上海。抵達後,船員與「護航」的上海官員會面,中方極力表明「夷」字並不帶任何貶義。對於官員的虛妄言行,胡夏米認為百姓沒有矯揉造作的真誠和友睦,才是中國人的真正本質。

總而言之,由廈門直至上海之行使胡夏米感受到《人事略說》廣獲好評,中國人普遍期望與外國人有更深入的交往。在百姓熱情友善的款待下,看不出皇帝諭旨的阻嚇作用。然而,虛妄傲慢的朝廷官員,卻屢使胡夏米感到羞辱。

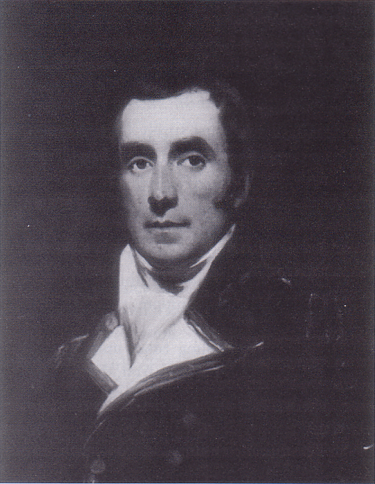

在此程完結的 4 年後,胡夏米撰寫了 Letter to The Right Honourable Viscount Palmeston on British Relations with China 一信予時任外務大臣巴麥尊子爵(Henery John Temple, 3rd Viscont Palmeston),陳述東印度公司商業壟斷結束後對於英中雙邊貿易關係的意見。

其中的意見背景,就是胡夏米 1832 年的中國之行,與及首任駐華商務總監在 1834 年來華時懷疑被間接「氣死」的律勞卑(William John Napier)事件;而構成意見的導火線,就是使英國人受辱的傲慢官員與不公制度。在給予巴麥尊 19 頁的短信中,過半頁數胡夏米均提到國家民族尊嚴如何受創。[5]

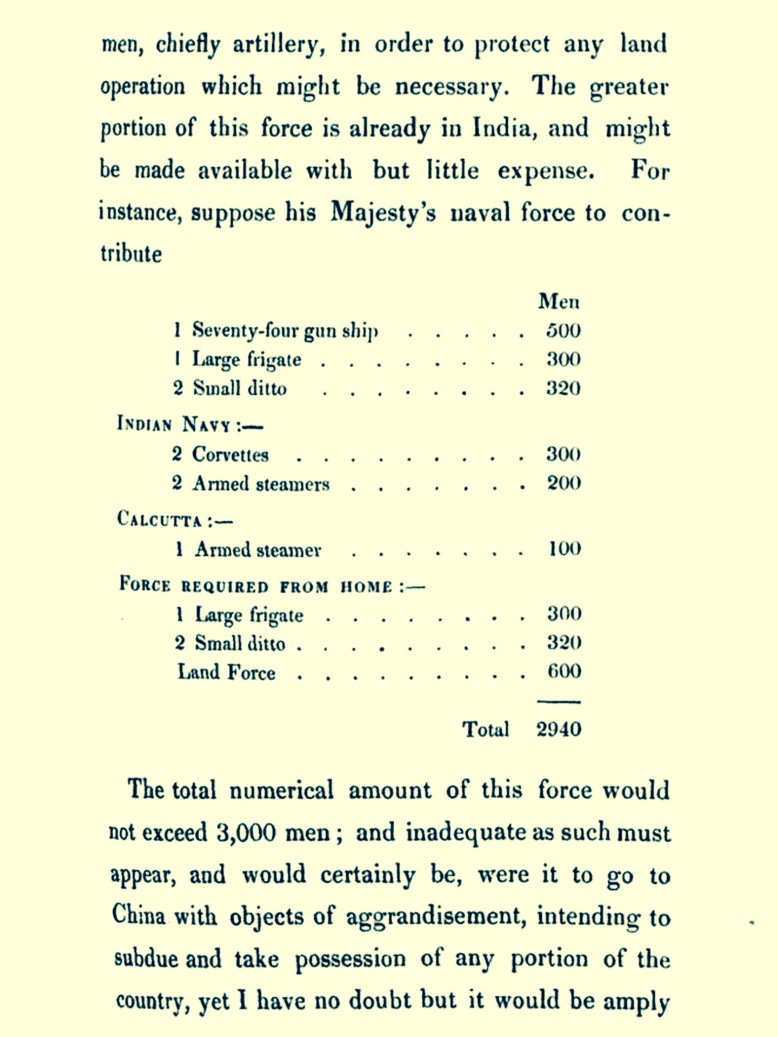

例如 4 年前阿美士德號在中國之旅所領教到的「夷」字,想當年蘇軾將其評為「不可以中國之治治也」的禽獸是如何無法忍受云云,[6] 從而引申出英國人身和財產必須得到合理的保障為免同類事件再次發生,胡夏米於是提出兩項建議,一是謝絕與中國所有政治往來,二是建議向中國出兵,簽訂商業條約,以雪前恥。

至於出兵細節,例如海陸兩軍軍力規模以至出征時間(2-4 月),胡夏米在信中也細心地一一想好。

3 年之後,林則徐虎門銷煙事件使兩國開戰的導火線加速燃燒,香港和虎門分別發生前哨戰 – 九龍和穿鼻之戰。基於社會上對英國的侵略行為感到不滿,初戰後胡夏米再次撰文,試圖辯護與中國交戰的正當性。胡夏米在文中直言,中國人民普遍待人以誠,[7] 政府出兵的原因重點只是在於要清廷賠償銷煙的損失,與一雪多年來給朝廷官員侮辱的心頭之恨。[8]

一言蔽之,大英國生氣了。戰果是怎樣,相信也不必贅述。

胡夏米的中國之旅,本來是想從查探開埠的過程中嘗試改變大清國民對大英國的看法,豈料旅程完結後,改變的卻是自己對朝廷官員和國民的看法,並成為對華出兵的主戰派之一,最終醖釀成鴉片戰爭。文人動口粗人動手,胡夏米此行可真獲益匪淺呢。

後記

1793 年馬加爾尼使團出訪大清國乾隆皇帝,當年斯當東(Sir George Staunton)出任馬加爾尼使團副使。在 1797 年,他寫了An Authentic Account of and Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China(中譯《英使謁見乾隆紀實》)一書。文中當斯當東提及 England 時,三聯的譯者總是將其譯為「英國」,例如第十章關於途經黃海,原文同時用上 English、British、England 和 Great Britain,[9]不過中譯卻一概譯為「英國」。[10]

雖然在當時來說,英國人會普遍使用 England 來指稱 1707 年開始使用的國名 Kingdom of Great Britain 或 1800 年的 United Kingdom,但無論上述書中任何一個稱呼也好,直至十九世紀初無論是英方譯者、西方傳教士、中方通譯還是朝廷官員都是以「????咭唎(國)」/「英吉利(國)」來自稱或稱呼上述兩個國名,例如前文提及使團帶來喬治三世寫給乾隆的《????咭唎國表文》(Letter from King George III to the Emperor of China),喬治三世在文中自稱的漢譯就是「????咭唎國王大紅毛及佛郎西依拜爾呢雅國王」(Majesty George the Third, by the Grace of God King of Great Britain, France and Ireland, Sovereign of the Seas, Defender of Faith and so forth)。

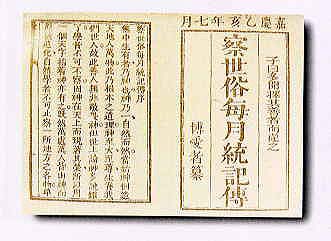

那麼「英國」一詞最早於何時出現?我們找到最早的文獻是英國傳教士米憐(William Milne)在馬六甲出版第一份傳教士中文刊物《察世俗每月統記傳》中對國家的稱呼,時為 1820 年。[11]

故此,三聯譯者在斯當東著書的 1797 年譯出「英國」一詞,筆者愚見認為並不恰當。至於「英國」一詞在何時開始普及,那就要到馬禮遜在 1831 年將 Brief Account of the English Character 中將 English、Englishman、British、England等均譯為「英國」開始。鄙生特此更正。

[1]Hugh Hamilton Lindsay, REPORT OF PROCEEDINGS ON A VOYAGE TO THE NORTHERN PORTS OF CHINA IN THE SHIP LORD AMHERST (London: B. Fellows, 1834), p. 31.

[2]這裡原文是"English",筆者將之譯為「大英國」是基於胡夏米在旅程中慣以這樣自稱。至於英方將"England"譯為「英國」的出處,請參閱後記。另外,美國人亨特(William C. Hunter)1825-1844 年間在其書FAN KWAE AT CANTON中表示,the English(中譯「英國人」)為"red-haired devil"(「紅毛鬼」)。(Shanghai, The Orignial Affairs, 1938), p. 38。中譯本:亨特:《广州番鬼录,旧中国杂记》(广东,广东人民,1991 年),第 69 頁。

[3]"Nonsense! The great English nation! The petty English nation, you should say! You tell lies to me." Ibid 1, p. 37-38.

[4]Chay she to Ying-kivo-jeu, “These are the Englishmen." Ibid, p. 108.

[5]Hugh Hamilton Lindsay, LETTER TO THE RIGHT HONOURABLE VISCOUNT PALMESTON ON BRITISH RELATIONS WITH CHINA (London, Saunder and Otley, 1836), p. 3-10, 12, 14.

[6]原文"They ‘the E’ are like the brute creation: if liberal rules of government were applied to them it would infallibly give rise to rebellious confusion. The ancient kings knew this well, and therefore ruled them without law." Ibid, p. 10. 出自蘇軾在〈王者不治夷狄論〉。

[7]Hugh Hamilton Lindsay, IS THE WAR WITH CHINA A JUST ONE? (London: James Ridgway, 1840), p. 38-40.

[8]Ibid, p. 35.

[9]SIR GEORGE STAUNTON, BARONET, AN AUTHENIC ACCONT OF AN EMBASSY FROM THE KIND OF GREAT BRITAIN TO THE EMPEROR OF CHINA (London: W. Bulmer and Co., 1797), p. 507.

[10]斯湯頓:《英使謁見乾隆紀實》(香港:三聯,1994 年),第 217 頁。

[11]連結為 1821 年載於《察世俗每月統記傳》的<英吉利國字語小引>。另外庄欽永教授找到早一年的出處:<英國土產所缺>,《察世俗每月統記傳》,1820 年。庄钦永:<四不像"大英国":大清天朝体制钤压下的汉泽泰西国名>,載於王宏志主編:《翻译史研究》(香港:复旦大学,2013 年),第 64 頁。