誰是那些當繼母的人?當然是真實存在的人。

我們通常是處於棘手情境的女性,盡最大的努力,和痛恨我們的繼子女相處。我們的另一半雖然沒惡意,卻經常小看我們碰上的問題,甚至扯我們的後腿。然而,我們也不只處於那樣的情境,遠遠不只。身為繼母的意思是說,我們是人,但也是某種符號,同時活在令人無所適從的想像與真實之中。我們跟一般人一樣上街買菜,但我們也是歷史與神話裡威力強大、令人害怕的象徵性符號。

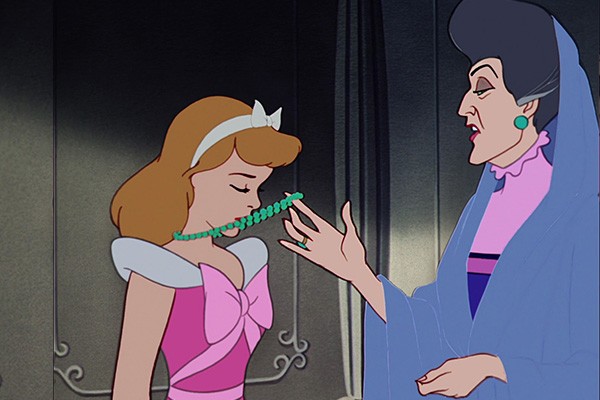

在流言蜚語、電影、神話、集體的文化史中,繼母一再以多種面貌出現──淘金女、殺人兇手、女巫、賤女人。在 1800 年代晚期,光是灰姑娘的故事,民俗學者就找到近三百五十種版本。法國、中國、印度、日本,世界各地不同的國家,全都有類似的故事。邪惡繼母感覺就像是人類的亂倫禁忌,或是對蛇的恐懼,在文化上是共通的現象,到處都有,理所當然被厭惡。

如同邪惡繼母的角色與繼母製造的故事,繼母史通常重複發生一樣的事,一再重演,不斷循環。再婚的美國第一夫人賈姬(Jackie,譯註:賈桂琳.甘迺迪[Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis])與繼女克里斯蒂娜(Christina Onassis),為了爭奪後夫希臘船王歐納西斯(Ari Onassis)的寵愛、關注與財產,兩個女人上演一場大戰。

克里斯蒂娜向記者談起繼母,留下一句名言,「我沒有不喜歡她,只是瞧不起她。」披頭四成員保羅.麥卡尼(Paul McCartney)的第二任妻子海瑟.米爾斯(Heather Mills)與繼女史黛拉(Stella McCartney)之間赤裸裸的敵意也一樣。史黛拉曾公開表示不滿父親再婚,據說這樁再婚婚姻最後離異,也是這個女兒從中作梗。邪惡繼母的故事五花八門,每一個世代都有相關的故事。

名人之子西恩.威爾希(Sean Wilsey)近日出版的回憶錄《全能的榮耀》(Oh the Glory of It All),提到繼母寡廉鮮恥,偏愛兩個親生的兒子,要什麼給什麼,花錢如流水,卻逼繼子(灰姑娘?)睡在沒暖氣的閣樓。

迪士尼《白雪公主》(Snow White)中的邪惡皇后,穿著耀眼奪目的緊身黑色禮服,水蛇腰,紅唇鮮豔,令人想起十七世紀法國劇作家拉辛(Racine)筆下的繼母費德爾(Phèdre)──費德爾年紀比繼子大、好色、喜愛勾引男人,引誘繼子不成便痛下毒手。而費德爾的形象,又有如剛才提到的威爾希真實人生中的繼母娣蒂(Dede),這個繼母看著繼子望著鏡中站著的她,臉上帶著魅惑的笑容,身上除了絲襪、吊帶襪,幾乎一絲不掛。

繼母是每個年代都有的人,存在於事實與小說、神話與歷史之間,讓人分不清真真假假、虛虛實實。我們的文化對於繼母與繼母如何對待孩子的成見,最昭然若揭、繪聲繪影的例子,非艾德娜.芒布羅(Edna Mumbulo)的故事莫屬。她的故事突顯出我們是如何身處於幻想與事實之間。

無火不生煙,無風不起浪,「1930年的火把殺人魔」

艾德娜.芒布羅是誰?她是否在 1930 年三月的某個早上,活活燒死十一歲的繼女,或者她其實沒幹下那件令人髮指的罪行?艾德娜曾經惡名昭彰,她被指控的罪行,如今沉入我們的集體記憶,在幾乎無法穿透的層層文化沉積物中,形成化石。

賓州愛丁波羅大學(Edinboro University of Pennsylvania)的犯罪歷史學家喬瑟夫.雷斯(Joseph Laythe),曾仔細挖掘艾德娜.芒布羅的謎團,於 2002 年寫下〈邪惡繼母?1930 年的艾德娜.芒布羅案〉(The Wicked Stepmother? The Edna Mumbulo Case of 1930)一文,讓世人重新想起艾德娜,替她的遭遇增添血肉,把當年民眾認定就是她殺了繼女的看法,連結至數個世紀以來人們心中對於母親、育兒與繼母的成見和樣板。

雷斯旁徵博引指出,艾德娜被貼上兇手與繼母的標籤前,只是一個普通人,然而她的確有一些見不得光的過往。她的過去在多年後被挖掘出來,讓人感到果然十分可疑。雷斯指出,在 1902 年的匹茲堡,與父母同住的艾德娜.狄旬(Edna DeShunk)在十六歲那年未婚生子,產下一對雙胞胎,沒多久就把孩子送去姊姊那裡。

艾德娜嫁給孩子的生父,但先生不到一年就過世,艾德娜不得不外出工作養家,最後和身體日漸孱弱的父親定居紐約上州,在新柏林(New Berlin)的製絲廠找到裁縫工作,與羅夫.芒布羅(Ralph Mumbulo)成為同事。艾德娜和已婚的羅夫產生婚外情,不久後,羅夫的妻子伊迪斯(Edith)突然過世,八歲的女兒希爾達(Hilda)因此繼承六千美元左右的遺產。

羅夫與艾德娜似乎很快就過起一般的家庭生活,艾德娜接手所有的妻子與母親責任,也繼續在工廠裡工作。然而,美國遇上經濟大恐慌,製絲廠倒閉,艾德娜與羅夫把艾德娜的父親,交給她的兄弟姊妹照顧,兩人帶著年幼的希爾達,前往賓州的伊利(Erie),租下一間據說狹小又陰暗的廉價公寓。羅夫在鍛造廠找到工作,艾德娜繼續當裁縫,過起僅夠餬口的生活。

鄰居覺得這家人(大家都以為他們是帶著親生孩子的已婚夫婦)討人喜歡,也信任艾德娜,毫不猶豫地把孩子交給她帶。沒人想過艾德娜有可能不是希爾達的母親,艾德娜利用當保姆賺到的錢養家,帶希爾達去看電影和吃冰淇淋。

羅夫、艾德娜、希爾達的確過著有壓力的生活。他們住的公寓十分窄小,幾乎可說是貼在一起生活,那絕對是一種令人感到窒息、壓力很大的生活方式。艾德娜早在多年前,就把親生的孩子送給家境較好的人家收養,如今卻得照顧十一歲的繼女。按照學者雷斯的說法,艾德娜的父親健康情形持續惡化,愈來愈需要接受昂貴的醫療照顧,艾德娜痛恨羅夫不知節制地把錢花在女兒身上。

是否這樣的憎恨之情,替接下來的悲劇架好了布景,甚至提供了謀殺的動機?也或者那根本只是不相關的日常瑣事,事後被挖出來才顯得重要?不論真相是什麼,1930 年三月二十一日的早上,就在羅夫出門工作後不久,他們住的公寓起火。就在這一刻,艾德娜從一個人,變成一個角色、一個原型、一個陰險的典型壞女人。

她的故事急轉直下,撲朔迷離,走向猜測與幻想。唯一可以確定的是,當天早上七點多的時候,希爾達人在臥室角落,身上衣物著火,早上十一點死亡。

羅夫在女兒垂死之際,沒守在她床邊。屍體被送到太平間時也沒跟去。據說他當時人在伊利保險公司(Erie Insurance Company)索賠,申請接收女兒的遺產。希爾達的喪禮在新柏林舉行,親友回想當時艾德娜形跡可疑,面無表情,一滴淚也沒流。

鄰居開始說閒話,其中一人指證歷歷,據說希爾達全身是致命的燒傷,躺在小床上痛苦呻吟,艾德娜卻一遍又一遍大喊,「我的皮草外套在哪裡?」另一名女鄰居說,羅夫應該要照顧垂死的女兒,她卻看見他翻箱倒櫃找著文件。同一名鄰居還說,艾德娜曾在樓梯上與她錯身而過,但不肯回答怎麼會起火,只大喊,「滾開,要不然我會給你的下巴來一拳!」

希爾達和羅夫的鄰居覺得太可疑,跑去密報。有關當局檢視此案的檔案後,發現艾德娜對事發經過有兩種不同說法。她的第一種說法是希爾達大概是想要點燃瓦斯爐,才會發生意外。第二種說法是她原本在用汽油清潔衣服,裝著汽油的平底鍋著火了,原本想把鍋子丟到窗外,但一個不小心掉到希爾達身上,孩子身上才會著火。

伊利當局要艾德娜與羅夫進一步到案說明,但人去樓空,警方開始尋人。伊利的民眾立刻群情激奮,高喊「搜捕逃犯」!艾德娜與羅夫不見蹤影,原來是跑回紐約結婚,婚後僅三天,就在親戚家被捕,拘留在紐約諾威奇(Norwich)的郡監獄五天。法官說他們有「逃亡之虞」,駁回兩人的釋放申請。

艾德娜在無數小時的審訊過程中,沒有律師在場,不斷高呼自己是無辜的。史料說她經常淚眼汪汪,有時會在牢房裡踱步,有時似乎快崩潰了。官方的說法是艾德娜通常處於陰鬱狀態,情緒自制,一動也不動。據說她拿到晚上助眠的安眠藥後,就開始在白天也要求鴉片類的鎮定劑。沒多久,報紙的報導開始把艾德娜描寫成怯懦的藥物成癮者,她的形象愈來愈壞,和羅夫截然不同。

記者蜂擁至伊利,大家都想看艾德娜與羅夫的審判。兩人搭乘的火車駛入車站,被數十名攝影師與記者團團包圍。從那時起,新聞報導不再稱艾德娜為「媽媽」,改稱她為「繼母」。雷斯指出,當時的民眾原本覺得這件事是誤傳與亂報,做母親的人不可能殺害自己的孩子,但一旦身分換成血緣隔閡的繼母,這種喪盡天良的事就不是不可能了。新聞頭條吶喊著艾德娜是「邪惡繼母」與「伊利本地的火把殺人魔」(Erie’s Own Torch Killer)。

法庭審理的現場人山人海。從第一天起,檢方的策略直接了當:檢察官描述艾德娜惡毒、「貧窮」、「善妒」,暗示她想獨占羅夫這個男人,還想獨吞兩人賺的錢與希爾達的遺產。在檢察宮嘴裡,艾德娜是標準的邪惡繼母──冷酷無情、缺乏母愛、唯利是圖。辯護律師抗議,指控艾德娜有罪的證據都只是旁證,真正的證據在哪裡?他們傳喚專家證人作證:是的,汽油有可能摩擦起火,雖然艾德娜的手沒燒傷也沒疤痕,但她有可能用圍裙拿著裝汽油的平底鍋,圍裙上的燒焦痕跡吻合艾德娜敘述的事件經過。

辯方的另一位專家證人也指出,如果有人要殺人,怎麼會和艾德娜一樣,只用半罐汽油?他指出,「殺人犯不會省著用犯罪的工具或媒介。」另一名專家證人也表示,「女性處於[艾德娜]的情境時,對於起火的當下發生什麼事有矛盾的說法,再自然不過。」

法院進入審理程序幾天後,出現了連續劇般的發展。一名年輕女子走進法庭,哭到歇斯底里,抱住顯然嚇了一大跳的艾德娜。那個人是艾德娜的女兒,雙方已經好多年沒見過面,兩個人相擁而泣。每當艾德娜被問到,希爾達死的那天究竟發生什麼事,她總是像念經一樣,一遍又一遍回答,「我把她當成親生女兒對待。」艾德娜堅稱如果能再有一次機會,她會犧牲自己的性命救希爾達。

然而,旁觀的民眾對於艾德娜說的話置之不理,對於她做了什麼──或是沒做什麼──比較感興趣。雷斯指出,依據報紙的報導來看,艾德娜雖然眼眶盈滿淚水,不曾真的掉下任何一滴。她提到繼女是怎麼死的時候,情緒不外露,沒流淚,相當鎮定,不曾啜泣,講話也不曾破音,甚至連顫抖都沒有,不同於幾天前和親生女兒在法庭上激動團聚。陪審團考慮超過二十四小時,最後唯一抱持異議的陪審員被說服,改投同意票,艾德娜.芒布羅被判有罪。

艾德娜被判處十至二十年徒刑,在賓州曼西女子監獄(Muncy Institute for Women)服刑八年,期間表現良好。1938 年時,當年負責艾德娜案子的法官建議特赦,指出自己向來懷疑艾德娜是否真的有罪。艾德娜出獄後與羅夫團聚(羅夫不曾被起訴),兩人搬到紐約的羅徹斯特(Rochester)。1990 年時,被世人遺忘的「1930 年火把殺人魔」艾德娜.芒布羅,在伊利郡老人中心(Erie County Geriatric Center)過世。

艾德娜.芒布羅究竟有沒有殺人?我們永遠不會知道了,但這則故事中最重要的細節與分析的起點,正好也是「不得而知」這點。為什麼明明無法證明,民眾卻這麼肯定艾德娜犯了罪?為什麼從頭到尾只有間接證據,她就被定罪?此外,一件根本無法證明的事,民眾怎麼會狂熱相信絕對是艾德娜幹的?

以艾德娜的案子來看,在無法判定的狀況下,繼母身分帶來一定程度的「想也知道」。人們開始懷疑她、對這個「火把殺人魔」瘋狂感興趣的時間點,始於新聞報導不再說她是死者的媽媽,而是「繼母」。事實上,依據最初嗤之以鼻的人數來看──「做媽的人哪可能殺害自己的孩子!」──可以說要是當初艾德娜沒被描述成一個繼母,她原本根本不會被起訴。

一旦母親身分帶來的保護光環被打破,艾德娜就被困在天羅地網中,那張網由超越個人的文化故事、繼母與繼子女的故事,以及我們所處文化中「每個人都有的邪惡繼母故事」所織成。

雷斯指出,艾德娜的罪行模糊不清,僅有推測與旁證,卻因身分而具體起來。人們一口咬定,講得頭頭是道,因為陪審團與大眾「將已知的事實,放進邪惡繼母的架構」。

在《變身後媽》一書中,溫絲黛企圖打破母親形象與伴侶關係的迷思,也探討再婚家庭所面臨的情感糾結和社會挑戰。除了借鑒自己的經歷,溫絲黛採訪了許多繼親家庭成員,同時蒐集童話、心理學、人類學和社會生物學方面的見解,以揭示苛刻繼母形象背後鮮為人知的現實。在離婚、再婚率居高的現代社會,這本書有助於我們同理女性在婚姻、家庭中的困境,也希望能更進一步解放被過度神化的母職。