巨逆林恭起,揭竿陷陂城,邑侯王廷幹殉以全家。當是時,廨宇毀殘,倉庫、監獄悉非國家所有。

清代臺灣民變頻繁,向來有「三年一小反,五年一大亂」之稱,眾多民變中最為人熟知的當屬「三大民變」。然而,除了朱一貴、林爽文與戴潮春外,也還有一些民變要角在臺灣歷史留下一 抹傳奇色彩。今天就來講述一場攻破嘉義、鳳山等縣城,更使當時地方軍政首長臺灣道做好殉城準備的林恭、李石事件。

太平天國事件下的臺灣

咸豐 3 年(1853)洪秀全領導的太平軍攻陷江寧(今南京),並改稱天京。這個消息震動清帝國,隨後閩南地區出現多股秘密會黨領導的反清力量。面對烽火四起的大清帝國,雖然他們人身在臺灣,與太平天國無直接關係,但林恭、李石等早有起事意圖的人自然不肯放過這個機會, 決定趁著朝廷無暇東顧,臺灣又人心浮動時起兵造反。

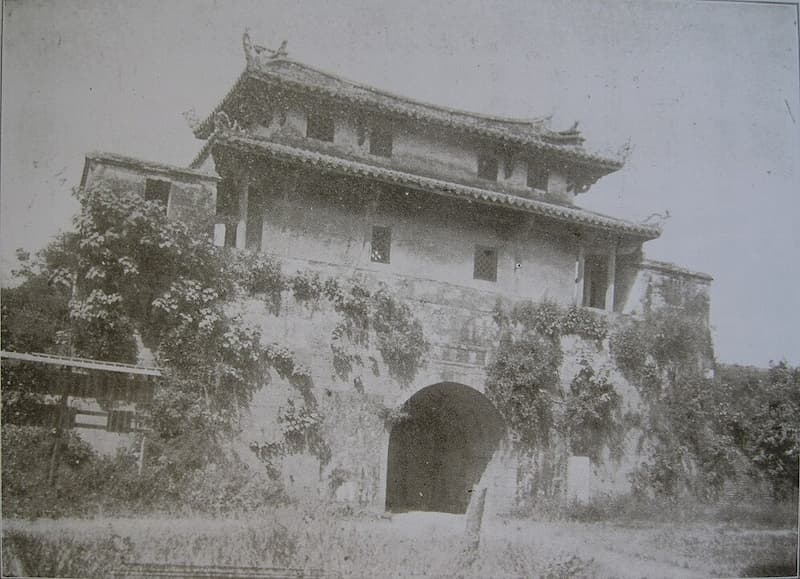

林恭曾經擔任鳳山縣壯勇,經常往來於鳳山縣與臺灣縣兩地,因為被縣令王廷幹汰除而心生不滿,於是趁閩南地區動盪時連絡臺灣縣、嘉義縣的同夥相約起事。咸豐 3 年 4 月 25 日,臺灣府城內火藥庫遭竊,官府逐漸發覺事有蹊蹺; 4 月 27 日,鳳山縣境內再查獲奸細,深感不妙的王廷幹下令召集鳳山縣境內的義民領袖協助防守。然而也正是這個決定,埋下鳳山縣城被攻陷的結果。

清代的「特洛伊木馬屠城記」

同樣在4月27日,林恭在蕃薯寮(今高雄旗山)打著「天德王」名號舉兵造反,隨後沿著高屏溪旁小路一路南行,沿途消滅守備力量 ,勢如破竹,抵達鳳山縣城外。 面對鳳山縣城的防守,林恭等人該如何應對?就在林恭抵達縣城的隔日,響應縣令王廷幹號召的義民領袖林萬掌也率領部隊趕到,正當城內居民感到放心之時,卻出現意想不到的變化。

四月二十八日,萬掌先入城,而林恭率眾踵其後。城之人猶以為義民也,方稱慰而林恭至縣署,偃義民旗易賊旗,蜂擁吶喊。

原來林萬掌早與官府早有利益衝突,因此轉與林恭合作,在入城時將林恭部隊偽裝成義民一起帶入。等到林恭部隊悄悄入城後,就趁著官府毫無戒備之時突然進攻,一時間鳳山縣城陷入混亂,縣令王廷幹在抵抗中被殺害,多位鳳山縣官員、縣署幕客也接連殉難。

鳳山失陷的消息很快傳開,當時在外巡防的參將曾元福立即帶兵趕回縣城,並攻入城內的火藥庫內堅守不出。火藥庫外圍有樹竹與壕溝圍繞,內部更有土城防禦;對此林恭引水淹灌火藥庫,卻沒能攻下;於是採取圍困方式,企圖斷絕糧食,逼迫官兵投降,但也久攻不下,雙方便如此對峙了好些時日。

被三度圍攻的臺灣府城

就在林恭於鳳山縣境起事時,臺灣縣與嘉義縣也有其同夥李石等人舉兵。臺灣縣縣令高鴻飛率軍征討,但因為糧餉不足導致官兵潰敗,高鴻飛戰敗被殺;嘉義縣城也遭受攻擊,雖然能夠堅守,但也無力反攻,更別提救援府城。

高鴻飛潰敗後,鳳山縣與臺灣縣境內的民變隊伍會合,一起圍攻臺灣府城。此時,臺灣南部的陸上交通中斷,沿途百姓多豎立林恭旗號,官方文報無法送達各處;而清帝國政府更面臨太平天國威脅,無力派兵支援臺灣平亂。

更嚴重的是,此時臺灣府城內部竟發生內鬨。掌管政治的臺灣道徐宗幹與統領兵馬的臺灣鎮總兵恒裕為了防禦問題起爭端,恒裕以府城以北為糧餉必經道路為由,不顧徐宗幹如何請求,自行將軍隊移駐城外北校場駐守,兵營內更有士兵嘩變,人心惶惶。

五月初,林恭對臺灣府城發起新攻勢。臺灣道徐宗幹日夜登城防守,並預先命令僕人將多年收藏的書籍埋在地底下,以免城破時遭到焚毀。眼看林恭部隊就要攻破城門,但沒料到林恭在三度圍攻府城後,卻沒能順利佔領。

隨著林恭對府城的攻擊暫緩,守城方也開始準備反擊;然而,此時臺灣鎮總兵與臺灣道間卻又開始新的爭執。

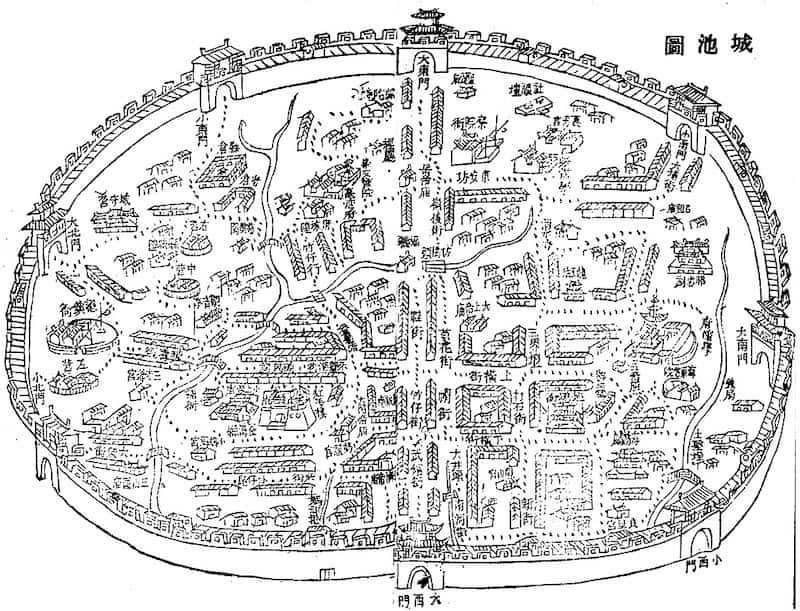

《續修臺灣縣志》中的臺灣縣城池圖(Source:wikipedia)

「鎮」、「道」意見分歧下的反攻行動

臺灣鎮總兵恒裕以嘉義為糧餉道必經之路為由,企圖自行帶兵北進;臺灣道徐宗幹則堅持要先救援被圍困的參將曾元福,以免火藥庫落入林恭手中,並對戰局造成影響。爭執未有結果,總兵恒裕於是帶兵由府城往北出發,沿途與民變隊伍交戰,終於在七月五日抵達嘉義縣城,不僅解除嘉義縣城的危機,更俘獲眾多民變領導人物,府城以北的事變就此宣告平定。

主張南下掃蕩的徐宗幹則需先解決缺餉問題,才能委派候補知縣鄭元杰率領軍隊南下掃蕩,最終徐宗幹在府城仕紳支持下勉強湊到三十餘萬元,隨後鄭元杰且戰且走,原本臺灣府城到鳳山縣城僅需要一天的路程,但鄭元杰最終花了七天才抵達。

當府城的援軍到來後,給了困守鳳山火藥庫多日的曾元福希望,在裡應外合下,官兵成功收復鳳山縣城,林恭則率領殘軍逃竄到屏東枋寮一帶。枋寮當時為清帝國實際統治臺灣的最南端,民風剽悍,徐宗幹因此不敢貿然派兵前往抓捕。

然而,枋寮地區也正好是義民領袖林萬掌的地盤,林萬掌先前協助林恭進入鳳山縣城,可說與這場民變脫不了關係。不過在官方遊說下,林萬掌選擇重新與官府合作,將林恭捆送給官府。林恭等人在審訊後遭到官方正法,事件看似平定,但民變造成的動亂卻依舊持續。

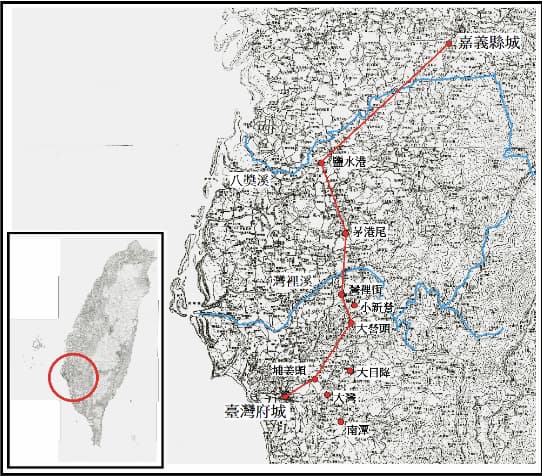

北路官兵反攻路線(本圖根據《福建、上海小刀會檔案史料匯編》中收錄關於官兵於北路反攻的奏摺內容改繪而成,底圖為1897日治臺灣假製二十萬分一圖。紅線僅為行軍方向,不代表當時官道。)

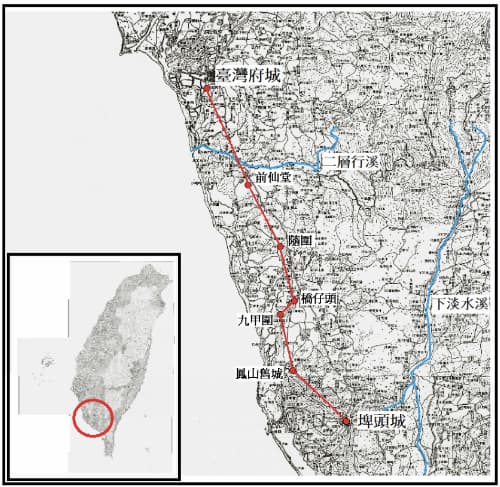

南路官兵反攻路線(本圖根據《福建、上海小刀會檔案史料匯編》中收錄關於官兵於南路反攻的奏摺內容改繪而成,底圖為1897日治臺灣假製二十萬分一圖。紅線僅為行軍方向,不代表當時官道。)

事件餘波──無法徹底彌平的衝突

在民變逐漸平定之時,臺灣道徐宗幹南下鳳山縣安撫難民,但是縣境內卻持續發生閩粵械鬥。清代臺灣的閩粵間時常發生衝突,有「治時閩欺粵,亂時粵侮閩」的說法,這次林恭事變後的閩粵械鬥主因便來自於挾怨報復。

自從康熙 60 年(1721)朱一貴事件後,鳳山縣境內的客家六堆時常在民變動亂時出兵協助官方平亂,本次林恭事件也不例外,而這次出堆卻持續惡化閩粵之間的衝突。械鬥快速在鳳山縣境內蔓延,波及阿猴(今屏東市)、萬丹(今屏東萬丹)、阿里港(今屏東里港)與瀰濃(今高雄美濃)等地,閩南人控訴遭到客家人焚搶攻擊,客家人則直言林萬掌為假義首、真逆黨,雙方僵持不下。為了安定地方社會,徐宗幹親自寫了一篇〈與閩粵紳士〉安撫雙方,最終才將局面穩定下來。

面對林恭、李石等人領導的民變,官府一度面臨缺餉、內鬨,更有中央無法馳援的困境。然而,林恭三度圍攻府城失敗,也給官府重整旗鼓的機會,南北並進下終於戡平動亂。

目前僅能從有限的官方檔案、官宦文學等資料,抽絲剝繭重建林恭事件的經過。因此,對於民變起事者的背景、林恭與林萬掌的關係,以及林萬掌在事件中的角色等問題仍然無法有明確的解釋。

然而,透過史料的爬梳,依舊可以發現當時的臺灣充斥閩粵對立、祕密會黨以及無業流民的問題。消極的官方無力解決社會問題,最終也導致十年後一場更大型的民變──戴潮春事件的發生。