其實在 1623 年,當荷蘭東印度公司還未撤出澎湖時,高階商務員雷爾生(Cornelis Reyersen)就曾率領一支三十餘人的隊伍──包括 16 名士兵,以及來自東印度群島的班達人(Bandanese)僕從,前往北汕尾(今四草一帶)建立城寨據點。

但出乎意料的是,就在城寨修築過程中,荷軍遭到 200 名麻豆社的戰士攻擊,造成荷方三人死亡,被迫倉皇撤退。其後,又有 300 人的麻豆社與目加溜灣社聯軍,攻打荷方修建的竹製城寨,但被荷軍的火槍壓制,襲擊未果。

對於麻豆人襲擊的理由,雷爾生認為是當地唐人商人挑撥所致,但跟隨軍隊來到臺灣的傭兵利邦上尉,則在他的日記中認為,這是麻豆社嫉妒公司與目加溜灣社之間的友誼與禮物所造成的衝突。

兩人的說法或許都反映了部分的事實,即不願看到目加溜灣社與外來勢力交好。然而更深層的原因,可能與當時臺灣西南的地緣政治環境脫不了關係。

一、西拉雅語系村社與外來者早有往來!

根據 1627 年來到臺灣的甘治士(George Candidius)觀察,新港社與麻豆社、蕭壠社、目加溜灣社、大目降社、知母義社、大唪社、大武壠社等八個村社有著相同的風俗習慣、宗教信仰、語言,並且除了大武壟社位於較深山處,往返需要三天時間外,其餘都在距離熱蘭遮市鎮一天路程的範圍內。在當時的文獻裡,除了會提到這些都是使用「新港語系」(Sinkan languages)的族群外,也會以「Zedeise/Sidei/Sydey」語稱呼他們使用的語言。但在荷蘭東印度公司的眼中,他們始終是不同的社群,只是「說著相同語言的人」。直到日本時代,伊能嘉矩才將這些說著 Sidei 語的人們統稱為「Siraiya」族(シライヤ),大概位於臺南喜樹至東方的山邊,除了荷蘭時期資料所述的五大社(新港、麻豆、目加溜灣、蕭壠、大目降)外,也包括卓猴、噍吧哖、芋匏、大武壠等九社。

以下行文時,暫使用「西拉雅語系村社」來稱呼整體,然而面對各村社時,則直稱當時所留下的村社稱呼,較能反應自荷蘭時代到日本時代,其各自有對時局的考量、有各自所屬的立場、有各自領導的要人,我們必須將各自村社都視為獨立的個體。

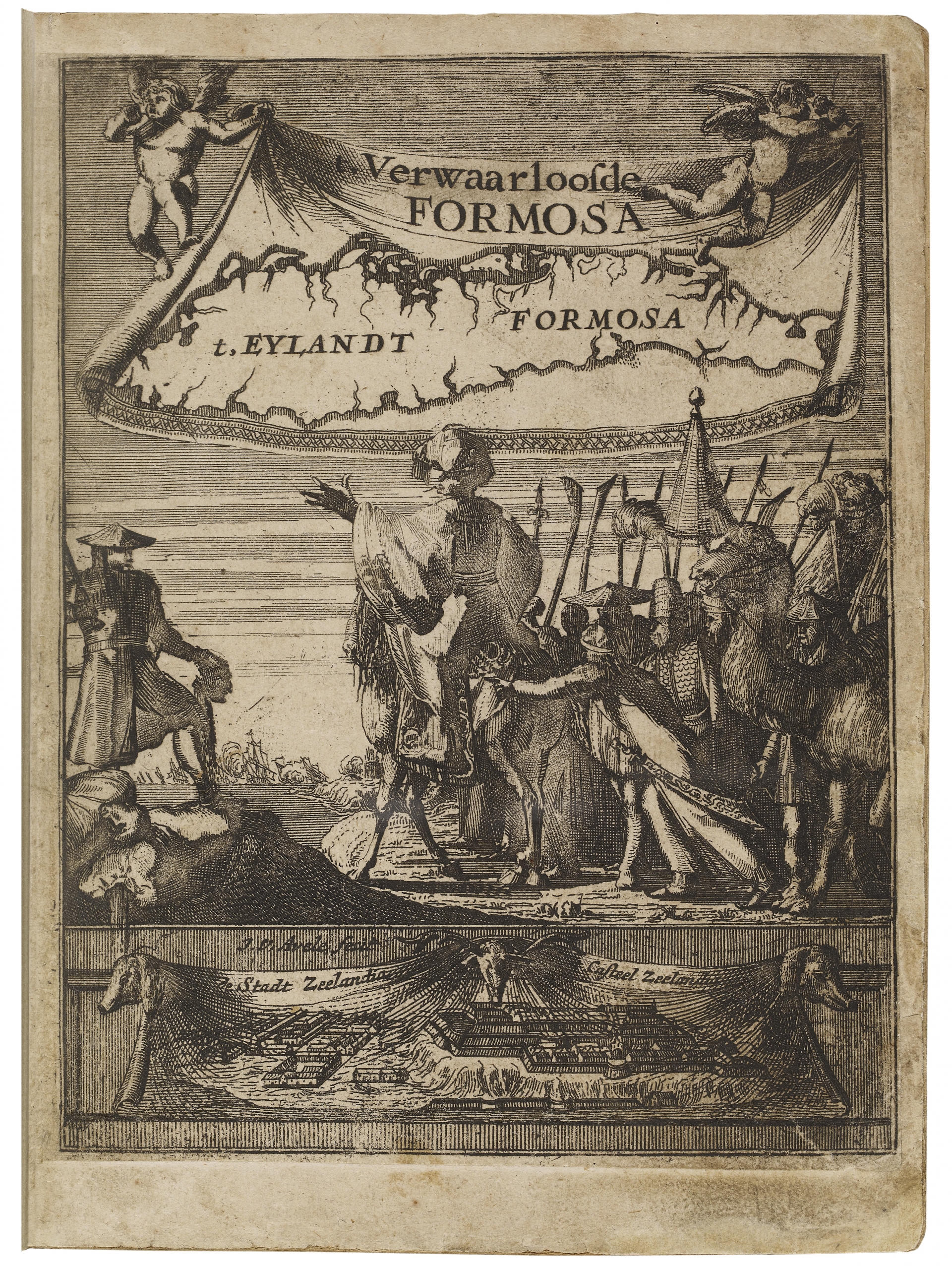

其實,西拉雅語系各社並不是與外界隔絕的村社,在荷蘭東印度公司以臺灣為根據地以前,往來東亞海域的唐人與臺灣原住民就已經有著密切的互動。不過,這些交流並不總是和平。由於臺灣孤懸海外,往往成為唐人海盜的劫掠點或窩居處。叱吒萬曆年間的海盜林鳳,便曾在遭官軍圍剿時,數度逃至臺灣魍港,並先後劫掠新港社、麻豆社為補給,卻遭到新港社、唐人漁民與明軍聯合、以及麻豆社與其盟友的反擊,大敗南逃。

新港社與明軍的聯合,或許是原住民與唐人最早的官方合作。然而林鳳的敗亡,沒能阻止後來者繼續侵擾臺灣。如 1603 年沈有容出擊臺灣,便是為驅逐島上的海寇,也促成陳第撰寫〈東番記〉之背景。

二、西拉雅語系村社之間的愛恨情仇

至於,西拉雅語系各社之間,主要由麻豆社建立了霸權,而相對弱小的新港社持續受到其他大社的侵襲。根據第一任臺灣長官宋克(Maarten Sonck)在 1625 年 4 月 9 日回報巴達維亞總督的調查中,描述當時大員周邊的四大社:麻豆(Mattau)、蕭壠(Soulangh)、目加溜灣(Baccalauwangh)以及新港(Sinckan),可武裝的男性人口粗估如下:| 社名 | 可武裝之男子 |

| 麻豆 | 約 2000 人 |

| 蕭壠 | 約 1000 人 |

| 目加溜灣 | 約 1000 人 |

| 新港 | 約 400 人 |

不過,當 1624 年荷蘭東印度公司在大員建立起據點,不僅帶來大量的軍隊,更逐漸在臺灣站穩腳步,急需盟友的新港社及中立的蕭壠社,率先與荷蘭人締結友誼。而目加溜灣社與麻豆社,也陸續對荷蘭東印度公司遞出橄欖枝。

這段關係並沒能維持長久。1626 年 3 月,當得知麻豆社窩藏了一百七十餘名唐人海盜時,荷蘭東印度公司隨即派兵攻擊海盜,不料反被海盜擊敗、驅回。這次挫折對荷蘭東印度公司的威信造成極大的傷害。在周遭原住民部落,特別是麻豆社的眼中,新來者的虎皮已被戳穿。

就在荷蘭人戰敗不久,麻豆社便趁新港社人下田工作時,大膽地入侵新港社的屋舍,惟因荷蘭東印度公司調停暫時收手,並同意按照習俗賠償新港社兩頭豬,但沒多久又故態復萌。而新港社也在半年後,夥同三個小社報復麻豆──目加溜灣聯盟,卻毫不意外地戰敗。

更在臺灣長官遭到狹持的「濱田彌兵衛事件」之後,四大社的頭人要求荷蘭東印度公司向他們繳納年貢,宣稱公司佔據了他們的土地。甚至駐守於新港的傳教士甘治士也觀察到:「即日本人和去年與他們一起去日的新港人回來後,新港人的心就變了,變得對我們不友善。」

三、荷蘭東印度公司與麻豆社衝突加劇

1629 年 6 月,納茨長官率領 63 名荷蘭士兵,前往麻豆社拘捕窩藏其中的唐人海盜「三腳大爺」(Sachataija)。這次行動徒勞無功,但麻豆社一反常態,殷勤款待公司人員。就在荷軍酒足飯飽,準備渡河返歸之時,麻豆社人卻突然發動攻擊,除了一個唐人通譯、一位奴隸與先行返城的納茨長官外,荷軍無人倖免,而那條屠殺發生所在地的河流,也被荷蘭人在地圖標註為「謀殺或叛亂者之河」。麻豆社更拆毀荷蘭東印度公司在各地的要塞、鼓動各社驅逐荷蘭人在當地的駐軍。麻豆社人的策略頗有成效,除了新港社與其弱小的盟友們外,其他部落大多斷絕了與公司的關係。1629 年 7 月,荷蘭東印度公司在巴達維亞的總部召回臺灣長官納茨,改由普特曼斯(Hans Putmans)擔任臺灣第四任長官。作風強硬的普特曼斯在 1629 年 11 月,下令 230 名荷蘭士兵進入目加溜灣社燒殺,摧毀了眾多村落,逼迫兩社與公司簽訂了九個月的停戰條約。受創的目加溜灣社從此退出公司與麻豆社的爭端,轉趨中立。

麻豆社開始在據點建造雙層木柵作為防禦工事,並在附近挖掘許多半月型壕溝。相對的,於 1630 年底,大員評議會與長官一致同意,征伐麻豆社將是公司未來的外交方針。普特曼斯更派員偵查前往麻豆社的道路、河流、登陸地等。可惜由於對中國貿易受阻以及對鄭芝龍及其部眾的戰爭、諸多事務纏身,普特曼斯一直都未能採取相應的措施。

這段期間,公司也並非一無所獲。由於新港社人的強烈要求,公司與新港社聯軍出擊後者的另一敵人下淡水社(Tampsui),為荷蘭人贏得了新港社的友誼。

但 1633 年以來,要求荷蘭東印度公司征討麻豆社的壓力已變得無比龐大,麻豆社的一位頭人大加弄(Takaran)攻擊為荷蘭人開墾的唐人,也不停侵擾新港社,甚至揚言效仿幾年前新港社理加的舉措,搭乘唐人或日人之船隻前去日本;也在劉香率軍攻打熱蘭遮堡時,宣稱將與劉香聯手,這讓荷蘭東印度公司焦頭爛額。

1635 年夏天,大加弄在新港社的盟邦 Topangh(Teopan)地界內,樹立起名為「pokon」的象徵物,意味著 Topangh 現在受到麻豆社人保護,並揚言要殺害新港社人,使之畏服於麻豆社。

1635 年 9 月時,麻豆社、蕭壠社聚落內爆發了天花,蕭壠社軍力死傷過半,麻豆社也折損 200 到 300 名戰士。11 月,巴達維亞的援軍登陸臺灣,11 月 23 日,500 名白人士兵與新港社盟軍入侵麻豆社,燒毀所有的米倉、房屋、豬舍。麻豆社人沒能做出任何反抗,一看到援軍就趕緊逃亡,新港社人斬下 26 顆麻豆社人首級(男女小孩都有)。這一仗使得麻豆社元氣大傷,頭人、長老們在戰後即前來議和。

四、麻豆社事件之後,動作頻頻的荷蘭東印度公司

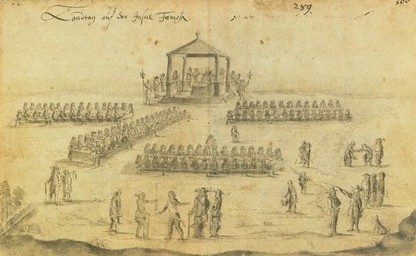

1635 年 12 月 18 日,在來自蕭壠社、目加溜灣社、哆囉嘓社等代表的觀禮下,公司與麻豆社長老於麻豆社場地舉行締約儀式。誦讀條約後,長官普特曼斯當眾從八名麻豆社長老中,選出四人任命為村社頭人代表,交付其黑色長袍、藤杖與橘色親王旗。至此,荷蘭與麻豆社的條約正式生效。過去當麻豆社還能與荷蘭東印度公司分庭抗禮時,周遭的部落仍有在兩陣營間搖擺變動的餘地,但隨著麻豆社衰退,荷蘭人的優勢已然壓倒各社,成為西拉雅語系各社的霸主。

在締約儀式的兩天後,公司立刻決議攻打新港社人的仇敵、同時也有殺害公司職員紀錄的塔加里揚社(Takarian),500 名白人士兵與 400 到 500 名新港社人與盟友向南進發,在聖誕節當天將建物、穀倉夷為平地;接著又派兵鎮壓蕭壠社,燒毀逃得空無一人的聚落,並懲罰與麻豆社一同攻擊荷蘭士兵的「罪犯」。

公司一連串的勝利,為其帶來豐碩的外交果實。自大武壠社以降,蕭壠、目加溜灣、新港等社,向北至諸羅山社,臺灣西南地區的大小村社都主動向公司遞出橄欖枝。與公司友好者,公司便給予外交與軍事的優勢支持,反之則遭受公司聯合其敵人打壓(就如新港人與塔加里揚之關係)。在此,公司利用了村社間既有的敵對關係,各村社為了避免敵人與荷蘭結盟而佔盡優勢,不得不競相向公司示好。

然而,當 1661 年鄭氏軍隊進入內海逐一上岸時,部分軍隊即深入西拉雅語系各社之中,包括四大社新港、蕭壠、麻豆和目加溜灣,並收走武器,賜予絲袍和冠帽,建立起新的友好關係。

(Source: 臺灣歷史博物館典藏,登錄號:2003.031.0010 )

大致而言,荷蘭東印度公司在 1624 年以臺灣為據點時,起初並未將對臺灣原住民的治理列為重要任務,一直到 1634 年與中國貿易逐步穩定之後,也在 1635 年與麻豆社簽訂條約後,從 1636 年荷蘭東印度公司才開始與臺灣原住民有較為積極的互動關係,其中也包括結盟、武力征服,並在 1641 年邀集各路原住民村社舉辦地方會議,於會議中舉行合約確認的儀式,稱為第一次地方會議,更持續在普羅民遮市鎮一帶的公司大庭園舉辦。

(Source: 臺灣歷史博物館典藏,登錄號:2002.006.0055 )

到了 1650 年代時,地方會議已經可以分成南路、北路、淡水、東部,其中南路與北路的地方會議都是在公司大庭園舉辦。

.png)