翁俊明出身臺南,為總督府醫學校第十三屆畢業生。翁俊明的兒子翁炳榮,曾任中視節目部經理、泰國卜蜂集團駐日本的代表人,翁炳榮有一子一女,兒子翁祖模為建築師,曾設計高鐵臺中站、敦南 SOGO 等建築。女兒翁倩玉為旅日知名影歌星。翁俊明在醫學校時期即關心中國政治情勢,不僅參加同學王兆培的同盟會在臺組織,也負責發展會務。

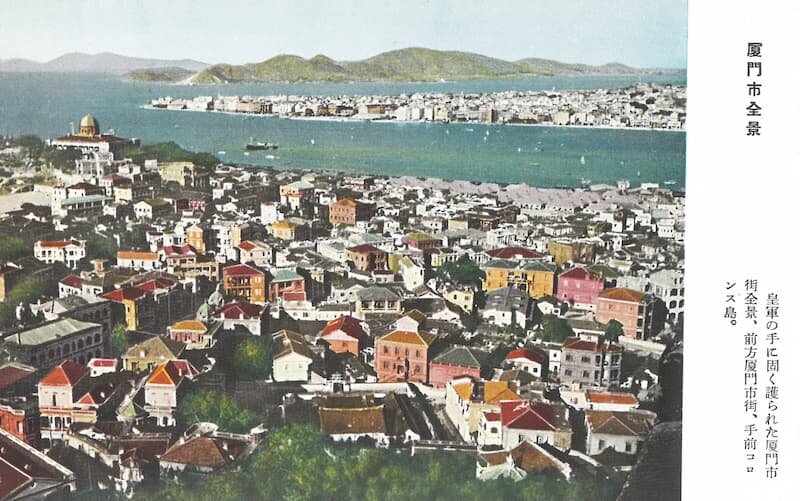

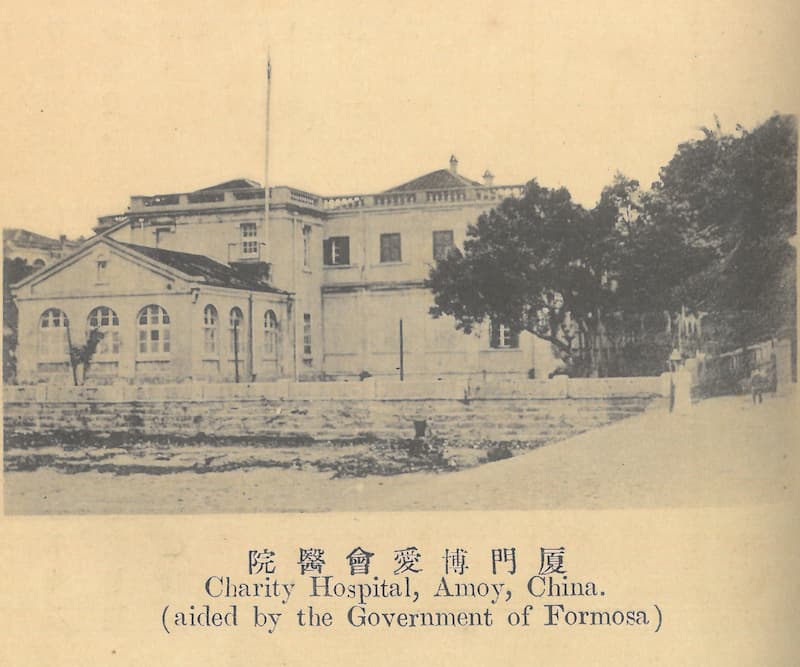

1916 年,翁俊明前往廈門,在廈門的翁氏與總督府仍然保持聯繫,不僅自行開設俊明醫院,也擁有日本領事館核發的醫師執照,1918 年廈門博愛會醫院成立,翁俊明曾任職該院。

身在中國,仍與臺日保持良好關係

儘管離開臺灣,翁俊明仍不時於《臺灣日日新報》、《臺灣醫學會雜誌》上,為文介紹廈門的衛生與傳染疾病,[1]可見其與臺灣總督府關係密切。其後,翁俊明在當地開設俊明醫院,受到社會肯定,生意興隆。翁俊明也利用開業之便,與各行各業的人士交遊,並收集各種情報,以此周旋於南北軍之間。換言之,翁俊明不只和日本勢力有所互動,對於中國政治活動也有所涉足。

1923 年 4 月,翁俊明前往上海白克路成立俊明醫院。並聘請林安息、林錦生等醫師協助看診,[2]1923 年 4 月 4 日,上海的《申報》報導醫院成立的消息:

昨日為白克路俊明醫院開幕之期、下午二時、邀請本埠紳商各界、參觀院內之設備、晚間復在大東酒樓宴客、其院中狀况等如後、該院院長翁俊明君、曾學醫於東瀛、旋國後、即在鷺江懸壼、前年浙軍駐防鷺江之際、頗有聲譽、茲乃糾合同志、擇院址於白克路、中間為藥局、局內排置各種應用新藥、左間為應接室、右間為辦事室、二樓上有內外婦產.小兒.花柳.皮膚.各科診療室、裝配診療器械、悉由歐美採辦、外科室之隣、另闢暗室、為電療室、裝置自德國購來之愛克司光(按:即X光).及透熱電療機、三樓即為病室、以便患家之住院云。[3]

由上述報導可知,翁俊明在廈門、上海一帶可謂人脈亨通,交遊廣闊,而他的醫院設備也頗為先進。一般來說,像翁俊明這樣科班出身的醫師,在上海開業不成問題。然而,經營醫院固然是他收入的重要來源,但他其實另有目的。

翁俊明為求上海醫院的發展,曾向總督府提出意見書,表示「利用施以醫療作為以賦予親日的氛圍,雖然範圍不大,應可漸收其功效」,意思是,要促成日中親善,首要成立醫院,對於日本而言,翁俊明無疑是總督府對岸政策中的協力者。總督府專賣局長池田幸甚認為「如果能得到十名翁俊明,相信能夠獲得許多有趣的情報而活動」,池田甚至主張:應讓翁俊明在醫學校的畢業生當中,挑選具有「理解東亞共存之大義的志同道合者」,將其招至上海,並將翁俊明的醫院作為情報機關利用。[4]

中日戰爭成為轉捩點

翁俊明也在廈門與上海成立醫事教育機構,並跨足實業界,擔任樟腦局長,只不過他的樟腦事業不太順利,在廈門時期先是與他人共同投資製腦事業失敗,前往上海開業時,翁俊明與盧永祥(浙江督軍)合作,承包浙江省所有製腦事業,但受到戰爭波及而失敗。1927 年,翁俊明離開上海,返回廈門重開俊明醫院。[5]然而,1930 年代初期,翁俊明和臺灣總督府之間的關係似乎有了變化,如此的變化,也能在臺灣總督府對他的觀感中得知:

總督府醫學校出身,頭腦明晰…(中略)…一般對該人評價為:性情陰險,貪圖利欲、時而操弄惡劣辛辣手段,必要時亦敢做出背信之行為。[6]

以上是 1932 年臺灣總督府檔案中對翁俊明的描述,與池田幸甚對他的評價形成對比,儘管如此,雙方仍維持一定的關係。如 1935 年廈門金融組合成立,翁俊明即為成員之一。此組織由臺灣總督府補助,目的是要擴張日本商品的市場、推廣航運、援助各地僑民:

最近在厦門開幕之『厦門金融組合』、即在此目的下應運而生、此項組織、為駐厦日領奉臺灣總督府之命主持、由臺灣公會出面組織、前臺灣公會長陳長福主其事…(中略)…業務執行員為王昌盛.林木土.蔡吉堂.翁俊明等十六人、均旅厦門臺人之佼佼者、其營業略同儲蓄銀行性質。[7]

由此可知,翁俊明自身除醫院業務之外,亦同時經營其他產業。然而,翁俊明如此與中、日雙方關係密切的情況,在中日戰爭爆發後有了改變。

中日戰爭爆發後,翁俊明決定入中國籍,並在香港組織中國國民黨臺灣黨部,與日本勢力劃清界線。1943 年,臺灣黨部遷至漳州,由翁俊明出任執行委員會主任委員,同時也成立「中正醫院」,作為革命事業的掩護,不過同年卻因誤飲毒酒而驟逝。[8]

翁俊明的例子,對於日治時期在中國的臺灣醫師而言,又有何意義呢?事實上,他的一生,與日本、中國之間的關係,可說是呈現臺灣人在中日矛盾之下的兩面性。

此外,許多日治時期的臺灣醫師,部分是對中國有所憧憬,翁俊明乃是總督府醫學校出身,即便留在臺灣,也能有不錯的發展。若以這樣的脈絡來看,就不難理解何以他早年參與同盟會,之後前往廈門、上海開業。那麼,為何他又要與日方關係密切呢?這也同時體現了兩面性,事實上當時的中國,政治紛亂、醫療衛生落後,有人實際前往中國之後大感失望,如賴和即為一例。

因此,在詭譎多變的時局中,讓自己保有較多的選擇,或者是掩護、偽裝、妥協等都有可能。然而,當中日戰爭爆發,最後被迫要從中擇一時,翁俊明選擇了中國。

小結

從上述可知,早在 1900 年代後期,就有臺灣醫師前往廈門執業,這些醫師有的是正牌醫師,有的是密醫;有的自行開業,有的受雇於醫院。隨著 1910 年代後期,博愛會在廈門設立醫院,許多正牌醫師前往博愛會醫院任職,也有學子進入博愛醫學校就讀。

密醫在臺無法執業,所以前往廈門可以理解,而正牌醫師之所以前往廈門,除了個人因素,還有對中國的憧憬,以及博愛會醫院的招聘。對中國的憧憬,也是臺灣醫師之所以前往華中、華北、滿洲的原因之一。

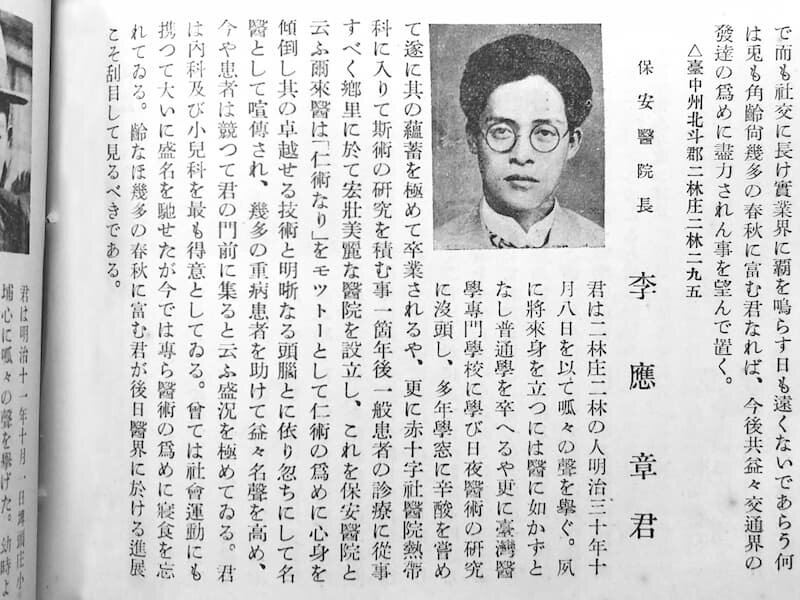

另一方面,臺灣醫師接受博愛會醫院的招聘前往廈門,表面上是個人選擇,實際上反映的是臺灣總督府對岸政策促使臺灣醫師移動。然而,臺灣醫師不只華南,也有前往華中、華北者,這些醫師有的是直接前往當地,如蘇維石去天津,也有人先在華南落腳,再轉往他地,如李應章、張錫祺先在廈門,再前往上海。

[1]〈厦門の傳染病〉《臺灣日日新報》,一九一九年一月一日,五九版;〈厦門の虎疫〉《臺灣日日新報》,一九一九年八月廿二日,七版;〈昨年の衞生狀態〉《臺灣日日新報》,一九二○年一月七日,七版。

[2]林錦生與林安息皆為總督府醫學校出身的醫師,林錦生是第十五屆,林安息是第十七屆,參閱:臺灣總督府醫學校,《臺灣總督府醫學校一覽》(臺北:臺灣總督府醫學校,一九二四),頁一三八、一四○。

[3]〈俊明醫院開幕記〉《申報》,一九二三年四月四日,十八版。

[4]中研院臺史所檔案館藏,《臺灣總督府專賣局長池田幸甚文書》〈手記〉(2007C-1-6),頁十一-十三。

[5]王學新編譯,《日據時期籍民與南進史料彙編與研究》,頁三八九。

[6]王學新編譯,《日據時期籍民與南進史料彙編與研究》,頁三八九。

[7]〈臺人組設 厦門金融組合 臺灣督府補助資金 經營儲蓄抵押業務〉《申報》,一九三五年十二月二十日,九版。

[8]陳澤編,《臺灣先賢先烈傳 第三輯》(臺中:臺灣省文獻委員會,一九七八),頁一八○

-二○○。

中央研究院臺灣史研究所教授 許雪姬

中央研究院臺灣史研究所研究員兼所長 鍾淑敏

金鼎獎得主、心臟外科醫師 蘇上豪-專業推薦文

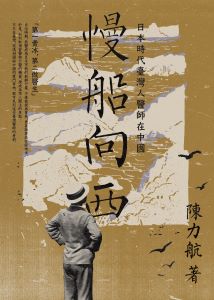

「第一賣冰,第二做醫生」

日治時期,西醫成為炙手可熱的新興行業,

不僅被視為菁英,更象徵著高社經地位。

於是,如何取得習醫與行醫的機會,便成為眾人關注的焦點;

不只在臺灣,從滿洲國與中國的廈門等地,都可見到這些臺灣醫師的身影。

日治時期在中國的臺灣醫師,可說是臺灣人在殖民體制下,以及中日兩國的夾縫間求生存的縮影。如此歷史發展,也造就臺灣人面對變局的靈活變化,知道如何在這個體制之下,前往自己憧憬之地,或是追求更好的發展機會。如臺灣醫師前往廈門、上海、南京、天津、北平、滿洲即是如此。分布的地域非常廣,不僅是一水之隔的廈門,就連北平、滿洲都有臺灣人的蹤跡。

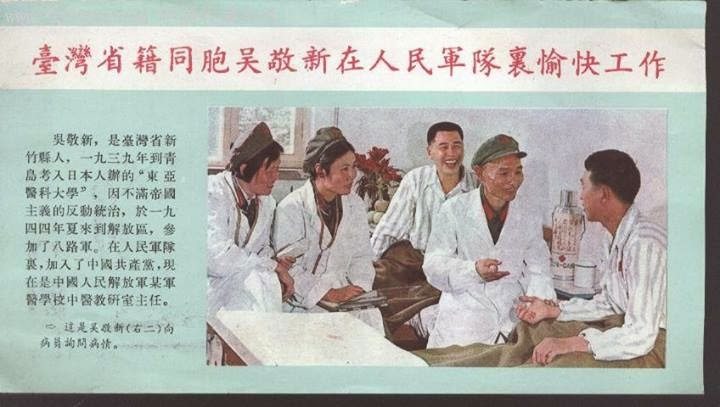

如此現象,也有階段性的變化與地域差異。如果一個地方,出現對臺灣人執業或習醫的有利因素,那自然也會吸引臺灣人前來,比如說滿洲與青島的醫學校正是如此。臺灣人前往滿洲、青島等地習醫的現象,也印證日治時期臺灣人的習醫熱潮,臺灣機會少,那就離開臺灣島,在東亞尋找其他機會。換言之,臺灣人是以東亞為舞臺,而非僅在臺灣。

進入本書,主要分為「臺灣醫師為何要前往中國」,以及「他們去了哪裡」這兩大部分。「臺灣醫師為何要前往中國」談的是時代背景,而「他們去了哪裡」,談的是這些醫師分布,以及其中幾個有趣案例。