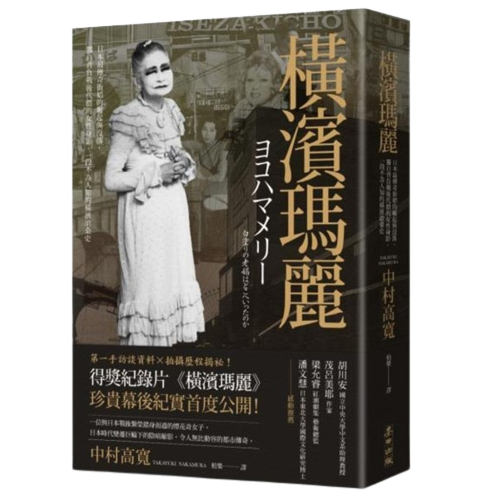

「塗成雪白的臉,配以深濃的眼影與口紅,還有一襲純白蕾絲洋裝,恍若一尊人形妖物。」這位被稱作橫濱瑪麗的女子,是日本最傳奇的街娼,關於她的故事眾說紛紜。紀錄片導演中村高寬在因緣際會下,決定追尋瑪麗小姐在橫濱的足跡,探尋日本戰後性風俗產業下的女性身影。本篇文章的故事,要從瑪麗小姐漸漸消失在眾人眼前的時刻開始說起……

從輝煌的六○年代進入七○年代後,瑪麗小姐的故事出現了空白。雖然仍有目擊情報,但並沒有令人心動的材料可用於電影。

到了一九八○年八月,三浦和瑪麗小姐的拉客據點、大眾酒場「根岸家」宣布倒閉。過去曾是常客的美軍和外國船員等,也從橫濱的風景中消失了,對於身為「伴伴」的瑪麗小姐來說,無疑是艱難時刻的開始。關門三個月後,根岸家於一九八○年十一月被一場離奇的大火燒得精光。這場火災甚至殃及附近的十棟住宅。

瑪麗小姐之所以抱著行李遊蕩於街頭,似乎也和根岸家的結局有點關係。據化妝品店柳屋的老闆娘福長惠美子說,瑪麗小姐就住在根岸家附近。

「那時我們店裡還有顧客點數卡。點數集滿後可以享九五折。當時我請瑪麗小姐在卡片上填寫姓名地址,於是她便以漂亮的字跡寫下西岡(瑪麗小姐自稱西岡雪子)二字。那時,我就知道她住在根岸家的後面。後來根岸家失火,燒得一乾二淨。瑪麗小姐應該是覺得『倘若自己不在時發生火災,家當全燒了就糟了』,所以才開始隨身攜帶行囊走在街頭吧。」

瑪麗小姐並不是親口對福長這麼說。據福長所言,是她和瑪麗小姐聊天時,彷彿聽出了這種意思。但明白無誤的事實是,瑪麗小姐開始隨身攜帶行李,是發生在根岸家那場大火之後。可是有一天,瑪麗小姐隨身帶著的重要行囊卻遭竊了。

「西岡喜歡在 GM 大樓的一樓入口處看著玻璃窗,特別喜歡看到映照在櫥窗玻璃上的自身容姿。她的確很漂亮。有一天,正當她在 GM 大樓櫥窗玻璃端詳自己時,她的茶色提包被人偷走了。她跑來我這裡,叫了我一聲『媽媽』,就哭起來。眼線已經因為淚水暈開,整張臉都哭黑了。」

其實她走霉運已有先兆。根岸家倒閉的兩年前,一九七八年十一月,伊勢佐木町因轉型而被改造為商店街,並建起行人專用步道。三浦八重子說:「車輛無法再通行,也無法在路邊拉客。因為如此,我們的生意走下坡,我就趁此徹底洗手不幹了。」三浦用自己的積蓄在親不孝街開了一家酒吧。「南西」木元淑子也一樣,那些與戰後交媾的女人們,靜靜地走下了自己的舞臺。

但還是有人堅守在「舞臺」上——瑪麗小姐。她失去了拉客據點。別說美國人,連外國客人都沒有,她因此收入銳減。後來她連房租都付不起,失去了棲居的住所。最終,她如同戰後的亡靈,在街頭遊蕩。

一九八二(昭和五十七)年,石黑圭 的〈港都的瑪麗亞〉、DA CAPO 的〈橫濱瑪麗〉、根本美鶴代的〈黎明的瑪麗亞〉、淡谷典子的〈昨夜之男〉、一九八三(昭和五十八)年大衛平尾的〈人稱瑪麗安娜的女人〉等以瑪麗小姐為題材的歌曲不約而同地接連發表。或許,對於老邁的妓女瑪麗小姐,以及橫濱作為一個時代的結束,大家都想以自己的方式作個了結。而瑪麗小姐淪為八卦和都市傳說的對象,被人們以獵奇的目光廣為關注,也正是從那時開始。

《週刊 POST》(一九八二年一月二十九日號)的報導(「你知道『港都的瑪麗亞』嗎?」)當中名字的寫法和今日還略有不同,但一看雜誌上刊登的照片,就知道那果然是瑪麗小姐。這篇文章是一篇紀實報導,內容是記者本人和瑪麗小姐共度一夜的觀察,給人的印象是,瑪麗小姐雖是年老的妓女,但在這行仍然活躍。

夜色籠罩橫濱,我在曙町找到了瑪麗亞小姐。「哎呀,你知道我啊……我好高興。」她化了厚厚濃妝的臉上,幾道皺紋瞬間顯現出一絲年輕活力,反射著街角忘記關掉的霓虹燈光芒。在賓館開了房間,她說:「我們可以一起玩喲。」嬌滴滴的做作聲音,讓人毛骨悚然,看來不是始於一朝一夕。「要看看我的身體嗎?」她脫衣時,矯揉造作的感覺消失了,倒有幾分可愛。她全身塗著白粉,解釋說:「上了年紀,皮膚很乾,只好塗上白粉……」小小的乳頭顫抖著。從前人稱「港都瑪麗亞」,但如今「橫濱皇后陛下」、「橫濱克麗奧佩托拉」等稱號更為橫濱人所熟知。

在伊勢崎町一帶落腳之前,過去曾身為驕傲的電話應召女郎。(神奈川縣警的某警察表示)瑪麗亞「曾輾轉流連於橫濱和橫須賀兩地,專挑美軍軍官。過去三十六年來,曾被輔導二十三次。很少遭到逮捕,因為從不觸犯賣春防止法,也不碰毒品、不涉入詐欺犯罪」。據瞭解,她無子女,也無親人。「曾和日本人、美國人各結過一次婚,可現在誰都……死時約莫也是孤身一人。」對於自己的身世,她說得不多,自己邊說邊點頭。眼睛在銀框眼鏡的後面露出笑意。

在床上向第一次見面的客人敘述的身世,想來是真偽難辨。但是這種生猛的採訪卻令我的興致低到不行。因為我一路以來的追尋,絕不是為了呈現醜聞下的老妓女。然而,對於週刊來說,瑪麗小姐無疑是再好不過的「材料」了。當時,還有其他關於她的報導如下。

(《zoom in》,一九八四年九月號)

揭露瑪麗小姐鮮為人知的「性」,確實是八卦雜誌特有的切入手法。我想起,清水節子對於有關瑪麗小姐的特長,也說過同樣內容。不過,這些東西和《週刊POST》一樣,對我的電影而言,都無關緊要。

差不多同一時期,在三重縣津市也出現了一位瑪麗小姐,人稱紅瑪麗小姐。我所感興趣的,終究還是指向這類的軼聞。

(《週刊文春》,一九八四年十二月八日號)

進入八○年代以後,人稱「瑪麗小姐」的老婦傳聞,出現了多個版本。有在名古屋市昭和高中前出沒的,一身綠的瑪麗小姐;也有在愛知縣一宮市的尾張一宮站前出現,臉塗抹得雪白、身著豔麗禮服的瑪麗小姐。

(宮田登《邀你進入民俗學的世界》,築摩書房,一九九六年)

這些「瑪麗小姐」與「橫濱瑪麗」的共同之處,就是在某個特定場所等待著誰,且穿著搭配成同一種顏色。以這兩點之間的關聯性來看,清水節子曾作出如此推論。

瑪麗小姐始終穿得一身白,一定是為了讓戀人回來時一眼就能找到她。

也許吧。不管年紀多麼衰老,如果穿著和當年相同的服裝,以此為標記,對方一定會認出自己。無論是白色、紅色或綠色,這種容貌和打扮,也許都與淡淡的哀傷戀情脫離不了關係。

在野毛街頭表演擔任統籌經理的大久保文香,是昭和十五年出生於本牧的道地橫濱人。從前她在「關愛關內會」工作,辦公室就位於馬車道的相生大樓,瑪麗小姐和她在這裡認識,是點頭之交的關係。

「聽說,在相生(餐廳)喝茶的客人裡曾有人抱怨:『我才不想跟有那種病的女人用同一個茶杯呢。』餐廳的工作人員很善良,買了瑪麗小姐專用的茶杯放在那裡。瑪麗小姐每次來,總是高聲說:『用我的杯子,來杯咖啡。』侍者便會回應道:『好的,好的。』為她端上咖啡。」

實際情況又是如何?我向相生餐廳的老闆井上圓三詢問了當時情況。他告訴我,「也有兩個瑪麗小姐自己帶來的杯子。」大久保則證實了,店裡的確為瑪麗小姐買過專用的杯子。杯子的品牌是以藝術裝飾風格聞名的「Noritake」(則武)。井上回憶起瑪麗小姐光顧的情景,向我說起一段小插曲。

「瑪麗小姐在自己生日那天帶來了一個裝飾講究的鮮奶油蛋糕。她把蛋糕分切成幾塊,自己拿了一塊後說:『餘下的請店裡的大家享用吧。』我猜她是想藉此和大家多少聯絡一下感情吧。」

從昭和來到平成,隨著時代變遷,瑪麗小姐的客人最後只剩日本人。儘管如此,聽說她對客人還是挑剔的。那是瑪麗小姐最後的自尊。

從區區娼妓一躍而成橫濱地景,同時又被視為必須排除的不潔存在,瑪麗小姐從城市黯然淡出,亦揭露了橫濱是如何逐漸失去「戰後記憶」。透過本書導演兼作者中村高寬的文字,「戰後」性風俗產業下的女性身姿一一躍然紙上,也顯現出橫濱這個華麗港都的近現代變貌。