——王井泉〈一粒麥子不死:從民烽到厚生的回憶〉[1]

1943 年 4 月 29 日,是臺灣文化史上的重大時刻。

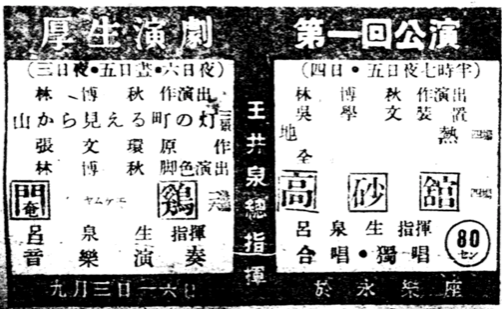

當天下午,全臺灣的文化人一起經歷了兩場性質迥異、影響亦各有不同的「成立大會」:第一場是在總督府舉行的「臺灣文學奉公會」,由總督府「皇民奉公會」監督。第二場則是在山水亭餐廳舉辦的「厚生演劇研究會」成立大會,主要由《臺灣文學》雜誌的主事者「啓文社」同仁張文環、王井泉、呂赫若與導演林博秋(1920-1998)和音樂家呂泉生主持。[2]

呂赫若在日記中記載了大家行禮如儀地參與完總督府典禮後直接趕赴大稻埕「續攤」的熱鬧情景,雖然晚上的戰時宵禁讓文友們沒辦法暢談到深夜,但是眾人心中的信念卻藉著「厚生演劇研究會」的成立,得到了實現的舞台。

絕不成為「閹雞」!

為何一個小小「演劇研究會」的成立,會被認為是四〇年代文藝圈中的重要事件?

首先,戲劇在二十世紀上半葉的臺灣,始終處在一種介於傳統文化儀式與現代藝術形式之間的模糊地帶。曾經在二〇年代末、三〇年代初,大稻埕的張維賢(1905-1977)和一群與他同樣熱血的文藝青年希望改革舊式的戲劇,引進西方現代化的戲劇型態,因此先後創立了「星光演劇研究社」(1924-28)和「民烽演劇研究會」(1930-34)。這十年間革命性的戲劇實驗,在 1943 年從東京「紅磨坊」新宿座回到臺灣的林博秋口中,成為了「台灣第一次新劇運動」。[3]

「新劇」一稱,其實包含了許多在不同時代有著不同意義的駁雜戲劇型態與概念。不過在厚生演劇研究會成立時所定調的二〇年代新劇運動,基本上所指的是以始創的星光演劇社為代表,標榜「打破舊習、改良風俗以及以演劇教化社會」的新式文化劇,而不只是所有有別於傳統地方戲曲的戲劇形式。[4]二〇年代的星光演劇社成立時,與當時初創的「台灣文化協會」所倡導的文化啟蒙運動有著互相呼應的關係,甚至比文化協會的目標更加前衛,因為當時的新劇運動青年大多為「無政府主義」倡導者。

然而,這種前衛性與相關背景條件的缺乏,卻也是導致二〇年代新劇運動沒有深入民間達到文化啟蒙效果的主因。1930 年,從東京「築地小劇場」學習最新戲劇與劇場藝術歸來的張維賢再度集合包括「星光演劇社」元老社員的王井泉,一起努力了三年後,終於在當時已具有相當水準的文藝圈大放異彩,在永樂座的舞台上,以改編挪威劇作家易卜生的作品《國民公敵》獲得認可,臺灣第一部真正的新劇於焉誕生。

然而隨著殖民政府皇民化政策的全面推行,以及戰爭時期政治與文化結合的文化宣傳國策,「民烽劇團」在成功公演後一年隨即黯然熄燈,團長張維賢出走上海,團隊成員們也風流雲散。就這樣到了 1943 年,影響力遍及全帝國文藝圈的皇民奉公會在臺灣開始推出了最新版本的「新劇」—當時稱為「青年劇」。[5]

就在皇民奉公會正式宣佈將文學納為「皇民奉公」運動一部分的四月,第一齣「青年劇」也在日本劇作家松居桃樓監督下搬上舞台。在新劇運動終結將近十年後,臺灣文人坐在台下,看到了新劇在文化宣傳體制下即將迎來的命運—成為大日本帝國主義的戰爭宣傳工具。不只是王井泉,呂赫若、張文環、林博秋也都感覺到胸中熱血沸騰了起來。

於是,這群熱血文青聚首在昔日新劇運動的基地,決定是時候再試一次,自己來演新劇!上演的劇本也馬上就決定了:就演張文環的小說《閹雞》。這一次,他們要宣告的是「臺灣文藝圈拒絕被皇民奉公運動閹割」!

(Source:《興南新聞》中厚生演劇社第一次公演時的廣告)

戲劇的寫實與文化自由的新生

雖然與早年的新劇運動有著承繼關係,1943 年「厚生演劇研究會」所創造的新劇,卻已經與三〇年代不同,可以說是真正表現當時漸趨成熟的臺灣文藝風格、以及文化啟蒙成果的作品。王井泉在《興南新聞》中對新劇的回顧與期許簡明地點出了在當時,新劇作為一種藝術形式所企圖達成的目標:「將現實理想化、理想現實化」。

透過藝術作品對現實的緊密觀照,作品帶出的不但是一種對現實的全新描寫方式、更有著與社會現實深刻的對話關係。也因此,我們不難理解,除了象徵意義以外,張文環的《閹雞》會成為厚生演劇會員們第一選擇的原因。《閹雞》在當時的文藝圈就是這樣的一部作品:以寫實主義的手法深刻描寫舊社會的文化與權力結構,同時引人省思社會傳統中的好與壞、理想和現實。

可是事實上,戲劇的《閹雞》和小說的《閹雞》,除了都有寫實主義式的風格,其實是完全不同的作品。

作為一部見證了「台灣新演劇運動的黎明」的作品,厚生演劇會所製作的《閹雞》是完全為了舞台表演而設計的新式演劇,有特別改編的劇本、呂泉生所創作的配樂和選自田野採集而來的民謠、畫家楊三郎設計製作的舞台背景、以及特別訓練的本地演員等等。[6]

相對於原作中較為灰暗的悲劇色彩,戲劇版的《閹雞》不但只有包含小說故事中一半的情節,整體節奏也較為輕快詼諧,結局則較為開放,也沒有女主角被逼賣身、投湖殉情等劇情。換句話說,「厚生演劇研究會」在舞台上所呈現的《閹雞》故事,聚焦點與小說《閹雞》完全不同,但就結果來說,卻可能比小說《閹雞》更能夠為閱聽大眾所接受。

在對戲劇版《閹雞》的評論中,作家王昶雄描述劇中配合著〈哭調仔〉演出的一幕男女主角傳統結婚式令他「由衷感到悲涼」,而他隔壁的女性觀眾也隨著劇情進展靜靜落淚。[7] 作為一部獨立的戲劇作品,戲劇版《閹雞》配合對傳統民謠和旋律的再詮釋以及傳統民俗物件在舞台上的呈現,成功召喚出觀眾對傳統生活的共同記憶、情感與思索。

眼看文人們理想中文化啟蒙的現實似乎就要隨著《閹雞》和厚生演劇會的成功逐步實現,政治的現實卻將文人們的努力幾乎一筆勾消:在《閹雞》結束公演後,厚生演劇會再也沒有機會製作新劇,甚至,在公演期間,全劇最引觀眾投入情緒的幾首民謠「丟丟銅仔」、「六月田水」和「一隻鳥仔哮啾啾」等都被迫改為皇民愛國歌曲。

隨著《閹雞》中的「一隻鳥仔哮啾啾」成為絕唱,新劇運動在台灣的發展也暫告終結。然而,台灣新劇這隻孤鳥對台灣戲劇在二十世紀下半葉的發展,仍然有著不容忽視的影響。欲知台灣新劇運動詳情,可參看文後參考資料,及客家電視台 2018 年度劇作《台北歌手》。

本文為與客家電視文學戲劇《台北歌手》合作刊載。

[1] 王井泉,〈一粒の麥は死なず—「民烽」から「厚生」への思出〉,《興南新聞》,1943.08.09 。轉引自石婉舜〈展演民俗、重塑主體與新劇本土化-1943年《閹雞》舞台演出分析〉,《臺灣文學研究學報》第22期(2016)。

[2] 林博秋本名林摶秋,但在日本求學時為方便使用,「摶」字被易為「博」字,此後即被沿用為林摶秋之筆名。

[3] 林博秋,〈台灣演劇の昨今─ 桃園雙葉會のことなど〉,《興南新聞》,1943.05.03。

[4] 星光演劇社的成立目標可參見《台灣警察沿革誌:社運史IV》(頁28)。

[5] 不只是台灣,同是日本帝國殖民地的朝鮮亦組織起當地的皇民奉公會。

[6] 「台灣新演劇運動的黎明」之說出自台北帝大教授瀧田貞治,〈台灣に於ける新演劇運動の黎明—厚生演劇數數の新紀錄〉,《新建設》2卷10號 (1943.10),頁38。轉引自石婉舜〈展演民俗、重塑主體與新劇本土化-1943年《閹雞》舞台演出分析〉。

[7] 王昶雄,〈燃え上る情熱─ 「厚生演劇」の公演を觀る〉,《興南新聞》,1943.09.13。轉引自石婉舜〈展演民俗、重塑主體與新劇本土化〉。

- 張文環《閹雞》。

- 石婉舜。〈展演民俗、重塑主體與新劇本土化-1943年《閹雞》舞台演出分析〉。

- 《臺灣文學研究學報》第22期(2016):頁 79-131。

- 〈“厚生演劇研究會”初探〉。《臺灣史研究》第7卷第2期(2000):頁95-115。

- 〈嘎然絃斷——林摶秋與新劇〉。《文學台灣》11(1994):頁189-223。

- 施如芳等著,王君琦主編,《百變千幻不思議 : 台語片的混血與轉化》,臺北 : 聯經出版事業股份有限公司,2017。