這件事情要從西元 312-314 年、也就是西晉的永嘉年間說起。

在此之前,晉帝國的宗室內鬥八王之亂終於結束,混亂的秩序尚未評定,又發生了永嘉之亂,匈奴貴族劉氏一族攻入洛陽,俘虜了皇帝,又殺了王公大臣與不少百姓,造成極大的動亂。為了躲避這場兵禍,北方的名門大族紛紛打包南下,渡過長江,而後,晉的宗室在南渡大族的扶持下,在南方建立了新的政權,也就是東晉,開啟了南北朝分治數百年的歷史。

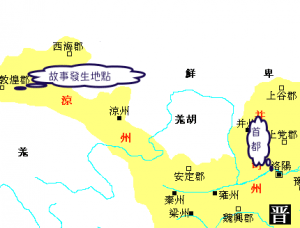

不過我們要說的不是這個,因為動亂發生的地方在洛陽與華北,也就是現在的河南一帶,但是我們的故事卻在敦煌,對於當時的西晉帝國而言,是個鞭長莫及的邊疆地帶。

當整個西晉帝國的中心一片混亂時,有八封信分別從姑臧、金城(也就是圖中的涼州那附近)與敦煌等地送出,隨著商隊西行,預計送抵樓蘭還有更西邊的撒馬爾罕(今烏茲別克撒馬爾罕)之間的一些城鎮。

在影視作品中,我們常常看到一個信差騎著馬,一邊喊著八百里加急,一路從邊關衝到皇帝面前,都是同一人同一馬。事實上,那是不可能的,長途旅人與軍隊都會攜帶多餘的馬匹交換騎乘,如果運送緊急的書信,則會使用驛傳,由 A 地的 A 小兵騎著 A 馬,騎三十里左右到 B 地,把信交給 B 小兵,騎著 B 馬往下一個地方前進,傳到皇帝手中時,常常已經轉了不知多少站,這樣才有可能即時地把信息送到。

但是官府以外的人若是要送信,就不一定能夠利用驛傳,他們通常會請認識的人帶信,也許中間也會經過幾手才能真正轉到收信人手中。這樣的郵寄方式,就很難保證收信的日期,更無法保證信是否真的到了對方手中。

我們的故事,就出在一個郵遞的意外中。

八封沒有收到的信

大約在 312-314 年間,這八封信從寄件者手中送出,這些信是寫在紙上的,各自卷成一卷,包在布包中被交給了送信人。送信人走到敦煌的一處烽燧時,或許是為了歇腳或者躲避風沙、強盜等等,而進入烽燧中的一個小房間中,不知為何,這位粗心的送信人將這八封信遺落在此,在千餘年的風沙中,信件沉埋於此,始終未能送到它們的收信人手中。

直到 1500 多年後的 1907 年,英國探險家斯坦因(Sir A. Stein 1862-1943)意外走進這個被風沙堆積了多年的小室,拾得了八封信函。[1]

斯坦因是何許人也?

在中國,斯坦因與法國的伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)被指為「盜取」敦煌千佛洞文書的「帝國主義者」、「盜寶者」,這一點,我無意替他們辯護,他們確實從中國取走了敦煌文書,他們的贊助者也確實有帝國主義侵略的意圖。但是若是沒有他們,敦煌文書的命運或許大不相同。

從敦煌文書後續的故事中,我們或許可以猜想若無斯、伯二人,敦煌文書將會如何?當清廷終於得知敦煌文書已被英、法、俄、日……等國的探險隊瓜分大半之後,便派人將敦煌文書通通運往北京。從敦煌出發時是四千餘卷,但是在沿路上,經手的官員與仕紳從中取走了不少品相較好的卷子,為了對上 4000 多的卷數,他們將剩下的文書割開,由 1 變 2 甚至變 3 ,藉此蒙混朝廷。

但是被斯坦因與伯希和帶回英國與法國的文書,在東方學家們的努力之下,成為現今「敦煌學」的重要基礎,大大地改變了我們對於西域和絲路的研究。就這一點來看,斯坦因與伯希和的貢獻仍是值得肯定的。

斯坦因從中國帶走的東西並不只有敦煌文書,由於他有語言學的背景,因此特別留心少數語言的文獻,他從敦煌烽燧中取得的八封信,也在這種情況下,被他帶回英國。

一開始,斯坦因並不清楚這到底是什麼語言,隨後,伯希和帶回的敦煌文書中也發現了類似的語言,在歐陸學者們的努力下,最終確認這八封信裡的文字是粟特文,一種屬於東伊朗語、失傳已久的中亞語言,使用這種語言、又住在索格底亞那地區(Sogdiana)的人們,被稱為粟特人。

粟特是中國古籍中的譯音,也有譯窣利的,粟特人居住在今烏茲別克與塔吉克的澤拉夫善河流域。

粟特人在索格底亞那建立了許多小國,如史國、安國、康國.......等。

進入漢地的粟特人通常以國為姓,也稱「昭武九姓」或「九姓胡」。

在長達百年的粟特研究史中,這八封信被稱為「粟特古信札(Sogdian Ancient Letters)」,是現存最早的粟特文文獻。百年來,在許多學者的努力下,這些從未送到收信人手中的信件才逐漸地披露了它們攜帶的信息。

其中的 1 號與 3 號文書,出自同一位女性之手,收信人則是寄件者的母親與丈夫,敘述的事件也是一致的,究竟,發生了什麼事情,讓這位四世紀的粟特女性寫信回千里之外的故鄉求助呢?

粟特商人與他們的家庭

話說,約在四世紀初,粟特男子那奈德(Nanai-dhant)帶著他的妻子米薇(Miwnay)與女兒莎恩(Shayn),從撒馬爾罕到敦煌做生意,不知何故,他將妻女留在敦煌,自己返回撒馬爾罕,一去三年。

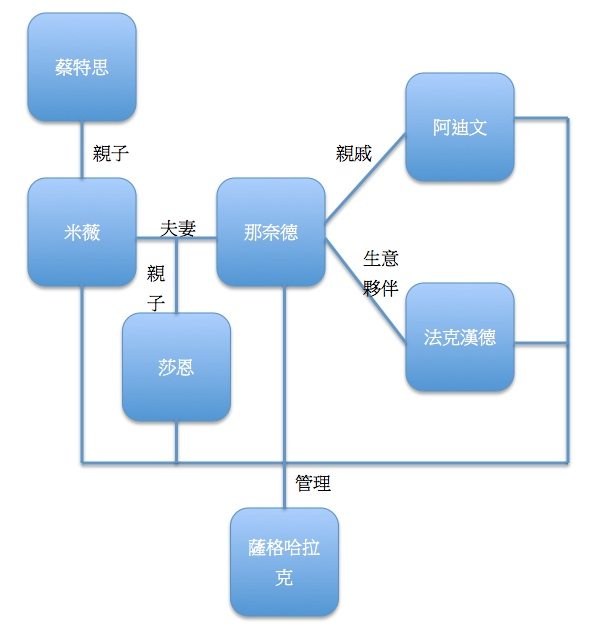

被留在敦煌的米薇母女盤纏用盡,不得不一再去信要求那奈德想辦法將她帶回撒馬爾罕,而那奈德的生意合夥人法克漢德(Farnkhund)欠債逃跑,致使她們母女必須承擔債務,女兒則在母親的信中附議,請求父親給她們寄些錢來,因為她們已經成為奴隸了。除此之外,米薇也寫信給她的母親蔡特思(Chatis),表示她雖然有門路,卻沒有錢,也沒能得到丈夫親戚的允許而無法離開。

文本中牽涉的核心人物共有六人,以米薇為中心來說,有她的母親、丈夫與女兒、丈夫的親戚阿迪文(Artivan)、丈夫的生意夥伴法克漢德,除了這六人之外,米薇也曾向一位市政委員求助無果,唯有一位祭司幫助她。

從名字上看來,米薇之母蔡特思可能不是粟特人,俄國學者 Livshits 從三世紀的印度語文獻中認為,這是個印度人的名字,但是另一位學者 Sims-Williams 認為在尼雅的佉盧文中也有同樣的字根,當可證明她並非印度人、而是大夏人。

亞歷山大大帝的妻子即是大夏的公主,在三世紀之前,大夏商人在絲路上曾經相當活躍。後來,隨著國勢日衰與粟特的崛起,大夏的商業也跟著沒落。

米薇夫婦的名字則比較明確來自粟特語,米薇的意思是「幼虎」,對照她信中的用語,實在堪稱一位「虎妻」。而那奈德之意是「受娜娜女神所造」,娜娜女神是祆教的神祇,由此可知那奈德的家庭是祆教信徒。

由於粟特社會中有貴族、自由民與奴隸,所以在兩封書信上也都註記了寄件人的身分,可以知道這個粟特家庭原先絕非奴隸,而是自由民,正因如此,米薇對於自己因欠債而淪落為奴的憤怒知情可想而知。

那麼,這位虎妻的信裡究竟寫了什麼呢?

寄自〔她的〕女兒,自由民米薇,向〔她〕親愛的〔母親〕蔡特思,致以祝福〔和〕敬意。對於可能〔看到〕您身體健康〔並且〕心情愉快的人來說,〔將〕是愉快的一天,而對於〔我來說〕,當我們能夠親自見到您身體〔健康〕,〔那將是〕我最美好的一天。我心急火燎地想見到您,〔但〕毫無希望。

我一再向市政委員薩格哈拉克求助,〔但他說:在這裡,那奈德沒有比阿迪文關係更近的其他(親戚)了。我請求阿迪文,〔但〕他說:法克漢德〔是〕'xšnγβnt,因此我拒絕了〔他的〕催促,我拒絕了……法克漢德說:如果〔你〕丈夫的親戚不同意你回到你母親身邊,我怎麼能帶你去呢?等待……到來吧;也許那奈德會來的。

我生活得很慘,沒有衣服,沒有金錢;我想借錢,〔但是〕沒有人肯借〔錢〕給我,〔所以〕我依靠祭司的〔?〕施捨〔?〕。〔他對我說〕如果你走,我會給你一匹駱駝,一名男子將〔陪同你〕前往,一路上我會好好照〔顧〕你的。在讀到你的來信之前,但願他〔?〕能為我這樣做。[2]

1 號文書的收件人是米薇的母親蔡特思,米薇顯然受過一定程度的教育,她在寒暄過後,陳述了自己的困境,或許有委婉希望母親資助的意思。在這封信中,我們可以發現米薇在寫信給母親之前,曾經向市政委員求助,但是這位委員卻將責任推給了那奈德的親戚、也就是米薇夫族的代表人物,但是這位親戚拒絕了米薇。

米薇於是轉向丈夫的生意夥伴,但是這位生意夥伴又把責任踢給夫族的親戚,不過生意夥伴的說法很有意思,他說「如果(你)丈夫的親戚不同意你回到你母親身邊,我怎麼能帶你去呢?」,從信件後面的發展也可以看見,米薇所請求的並不只是旅費,更重要的是離開的「許可」。未能取得許可之前,這位女性移民與她的女兒無法離開。

為什麼?

(繼續看:寧嫁豬狗、不為汝妻:四世紀敦煌移民的家書(下))

[1] 關於斯坦因拾得信件的經過,參見斯坦因著、向達譯,《西域考古記》(北京:商務印書館,2013),頁183。

[2] 1 號文書的中文譯本參見:N. Sims-Williams,Emma Wu譯,〈粟特文古信札新刊本的進展〉,榮新江編,《粟特人在中國──歷史、考古、語言的新探索》,頁72-87。

*關於本文引用的 3 號文書,由本人譯自以下兩位學者的英文譯本,若有轉錄,請註明出處: Sims-Williams, The Silk Road: Trade, travel, war and faith, eds. by S. Whitfield with U. Sims-Williams (London: Serindia Pubns, 2004), pp. 248-9; V.A. Livshits, “The Sogdian “Ancient Letters ”(I, III) ”, Iran and Caucasus 12 (2008), pp. 289-293.