沙特喜歡與人宴飲同樂,喜歡威士忌、爵士樂、女人跟有歌舞表演的餐館。人不是在花神就是在相隔一街區的雙叟咖啡館(Deux Magots),或是在對街的利普啤酒館(Brasserie Lipp)用餐。他在新開幕的酒窖夜總會,或是拉丁區(Quartier Latin)深處突然開張的地下酒窖裡。在嫣紅玫瑰(Rose Rouge)有一位歌手葛蕾柯(Juliette Greco),沙特為她寫了一首輕快的歌。作家兼作曲家維昂(Boris Vian)在此演奏長號,並為《摩登時代》撰稿。

這一帶還有陶芬(Dauphine)街上的禁忌酒吧(the Tabou),雅各布街(Jacob)上的綠色酒吧(Bar Verte),不遠處,波拿巴(Bonaparte)街四十二號便是沙特的住處,是能俯瞰聖日耳曼德佩教堂與雙叟咖啡館的公寓房間。(他的母親也住這裡,一直打理他的洗衣工作。)該運動甚至有自己的官方日報《戰鬥報》,由卡繆(Albert Camus)主編,卡繆最暢銷的小說被廣泛認定是存在主義者的小說。波娃後來回憶道:「《戰鬥報》讚許地報導了我們所說和所寫的一切。」

沙特在那段時間寫了數百萬字,包括講稿、戲劇、小說、隨筆、序言、文章、廣播、腳本、報導、哲學長篇譴責文。作家雅克.奧迪貝蒂(Jacques Audiberti)形容他「如卡車般轟隆隆地在圖書館、劇院、電影院亂停」。但晚上他會玩樂,每到傍晚結束時,他多半喝得醉醺醺,往往變得很挑釁。有一次他把卡繆打得眼圈發青,大家都驚恐地看著他。他是士兵、憤怒的一代、知情者與地窖鼠輩們的國王──用他的首席宣傳人員尚.波朗的話來說,他是「數萬青年的精神領袖」。

但如果沙特是國王,王后是誰呢?而若他是數萬青年的精神領袖,他又在哪裡領導他們?這是兩個獨立、但其實相關的問題,需要依序檢視。到 1945 年至 1946 年的冬天,他已經成為歐洲名人,也已經跟波娃交往二十年了。波娃是蒙帕納斯女孩,出生在馳名的圓亭咖啡館(Café de la Rotonde)的樓上公寓。她童年過得很苦,家庭被不名譽的破產擊垮,祖父入監服刑,母親的嫁妝再也拿不回來,而父親是個沒用的花花公子,連個正經工作都找不到。

她苦澀地寫到雙親:「我父親相信德雷弗有罪,而我母親相信上帝存在。」

她以課業為庇護,成為一個女學者,而且是相當一流的學者。在巴黎大學,她是優異的哲學學生。沙特對她感興趣,把她帶進自己的圈子裡,並告訴她:

從現在起,由我來庇護妳。

某種程度而言,這依然是事實,儘管對她來說,兩人的關係是憂喜參半。她比沙特高三公分,年紀小三歲,而且,就嚴格的學術意義來說,能力也比他強。有個跟她同年代的人,鞏迪雅克(Maurice de Gandillac)形容她的作品「精確、苛求、細緻,非常專業」。

儘管她年輕,但在哲學學位考上,她幾乎是一開始就打敗沙特,考官喬治.戴維(Georges Davy)與尚.瓦爾(Jean Wahl)都認為她是更好的哲學家。她和沙特一樣,也是個引人入勝的作家,在許多方面寫得比沙特好。她寫不了劇本,但她的自傳,儘管事實一樣不可靠,卻比沙特的自傳有趣多了。而她的一流小說《名士風流》(Les Mandarins)描寫戰後法國的文學世界,贏得了龔古爾文學獎,也比沙特的任何小說好太多了。此外,除了說謊,她不具備沙特的任何缺點。

但這位才華洋溢又有主見的女人,還是成了沙特的奴隸。幾乎是從他們初次見面,她的成年生活就被占滿了,直到他過世為止。她擔任他的情婦、代理妻子、廚師跟經理,女保鏢與護士,卻在他的一生當中,沒有任何一刻獲得合法或財務上的地位。就一切本質而言,沙特對她並沒有比盧梭對泰蕾茲更好。實際上更糟,因為沙特花名在外。

文學史上,男人剝削女人到這麼糟糕的案例很少見。而沙特更特別,因為波娃是終身的女權主義者。1949 年,她寫出了現代女權主義的第一部宣言,《第二性》(La Deuxièmesexe),在全世界都極為暢銷。開篇便說「女人不是天生就是女人,而是後天塑造的」,這是刻意回應盧梭《社會契約論》的開頭。事實上,波娃是女權運動的先驅,也理當是女權運動最初的領導者。但她自己的人生,卻每一件事都背叛了她自己的主張。

沙特究竟是如何建立並維持對波娃的支配地位的,並不清楚。她無法誠實地寫出他們的關係,他則是從沒煩惱過要對他們的關係寫些什麼。初次見面時,他書讀得比她好,能摘出精華滔滔不絕,她覺得極具魅力,難以抗拒。他對她的控制顯然是知識分子的那一種,不會是情欲的掌控。她大概在一九三○年代成為他的情婦,但在某些階段結束關係。一九四○年代,他們的性關係似乎已經近乎不存在,只有當沙特找不到更好的對象時,她是永遠的備胎。

沙特是一九六○年代所謂的「男性沙文主義」的原型,想在成年生活裡重新創造兒時的「天堂」,他總是在香閨裡,被一群愛慕的女人環繞。他是從勝利與占領的角度來思考女人,他在《嘔吐》裡說:

我每一個理論,都是征服與占有的行動。我想有一天,在這些理論的幫助下,我會征服世界。

他寫道,他想要自己完全自由,並且「最重要的是,我渴望主張占有女人的自由」。

他和許多老練的誘姦者不一樣,他並不討厭女人。他確實對女人比對男人更有好感,或是許因為她們比較不會刻意跟他爭論。他提到:「比起跟阿宏討論哲學,我更喜歡跟女人聊瑣事。」他喜歡寫信給女人,有時一天寫十幾封。不過女人對他來說不是人,而是戰利品,能繫在他的半人馬腰帶上,而他企圖以偽善的面紗,試著捍衛與合理化他的征服手段。

例如他說他需要「征服女人猶如征服野生動物」,但是「這麼做只是為了改變她未被馴服的狀態,好讓她跟男人一樣平等」。或是再一次,回顧他早期的誘姦成果,他的省思是「皆有帝國主義統治的色彩在裡頭」。但沒有證據顯示這樣的想法使他偏離了潛在的獵物。他只是說給別人聽的。

沙特第一次引誘波娃時,大概說明了他自己的性愛哲學。他坦言渴望和許多女人睡覺,他說他的信條是「閱人無數、一夫多妻與公開透明」。在大學裡,有個朋友提到她的名字在法文中唸起來很像「海狸」。對沙特來說,她一直都是「海狸」或「您」,從來就不是「妳」。偶爾會有人覺得沙特把她當成一種比較高等、受過訓練的動物,他有一個策略是「主張」他「對女人們的自由」,他寫道:「海狸接受並保有自由。」

他跟她說,情欲有兩種:「必要的愛」與「偶然的愛」。後者不重要,他所給予的愛是「外圍的」,跟他維持的關係不會超過「兩年的出租期」。他對她的愛則是永遠的,「必要」的那一種。她是「中心的」。當然她也能追求相同的策略,只要沙特始終是她的「中心」、她的「必要之愛」,她就能擁有很多「外圍」,但是雙方都得「公開透明」。這不過是身為天之驕子的知識分子,對性愛玩「開誠」遊戲的另一種說詞罷了,令人聯想到托爾斯泰與羅素。沙特說,每一方都得告訴對方近況。

公開透明的策略,一如所料,最終只帶來更多層層卑劣的隱瞞。波娃試著實踐,大部分看起來是嘗試性的,或不是認真的,但沙特對她在外的戀愛消息漠不關心,這顯然令她感到痛苦。《名士風流》裡提到,當她說起被亞瑟.柯斯勒勾引的過程時,對方只有哈哈大笑而已。此外,那些被牽扯進透明策略的人,未必都喜歡這個策略,她自己最重要的一位「外圍」,某種程度來說是她此生所愛,是美國小說家艾格林(Nelson Algren)。

當他七十二歲時,兩人戀情已成回憶,他在受訪時透露自己很不滿她公開戀情,他說自己被寫進《名士風流》裡已經夠糟了,但至少書裡不是用他的本名。然而,她在自傳《最好的人生》(The Prime of Life)第二冊,不但提了他的名字,還引述他的信件內容,他百般不情願地被迫承認,憤怒地說「見鬼了,情書應該是私密的」、「我光顧過世界各地的妓院,不管是在韓國還是印度,女人都是關上大門。但這女人猛然把門打開,呼喝著大眾與媒體進來」。顯然艾格林對波娃的行為憤憤難平,以至於採訪者離開後,當晚他就心臟病發,與世長辭了。

沙特也實踐公開透明,但只到某個程度而已。他持續以對話或寫信知會她有新女友。例如:「這是我第一次睡了一個髮色深褐的女人⋯⋯體味很重,毛髮怪異,背上有少量的黑毛,但身體潔白⋯⋯舌頭像卡祖笛(kazoo)般不停地展開,直伸向我的扁桃腺。」但沒有任何位處「中心」的女人,會希望讀到跟對手有關的這類內容。當沙特 1933 年人在柏林時,波娃短暫地與他會合,他告訴她的頭一件事,便是擄獲一個新情婦,瑪麗.維爾(Marie Ville)。沙特就像雪萊一樣孩子氣,希望舊愛能贊同新歡的存在。

然而,沙特並沒有未全盤托出。當一九三○年代波娃大部分時間都在盧昂(Rouen)教書、跟他一起暫住柏林或其他地方時,他給了她一枚婚戒戴著,但這就是她距離婚姻最近的距離了。他們有私下表達感情的方式,入住飯店時,他們會簽下像有機夫婦(Monsieur et Madame Organatique)或美國的百萬富翁摩根.哈蒂克夫婦(Mr and Mrs Morgan Hattick)等這樣的假名。但沒有證據顯示他曾經想要娶她,或是給她更正式結合的選擇餘地,但她不知道的是,他曾經好幾次跟「外圍」的對象求過婚。

波娃顯然對他們的生活方式感到格格不入,她從未心平氣和地接受沙特的情婦們。她怨恨瑪麗.維爾,她更怨恨歐爾佳.柯薩基維奇(Olga Kosakiewicz)。歐爾佳是最被惡意對待的一個,而且她還是波娃的學生,波娃非常不喜歡歐爾佳,以至於把她寫進小說《女客》(L’Invitée)裡,並在小說中謀殺了她。她在自傳中坦承:「我對沙特把情況搞成這樣非常惱火,也氣歐爾佳利用了這個局勢。」她反擊:

我不打算屈服於她的主權地位,我始終都占據這個位置,宇宙的最中心。

但是任何覺得自己的愛人處於「宇宙最中心」的女人,都沒有堅定的立場去阻撓沙特偏離軌道。波娃的做法是透過參與,試著掌控他們。這三方──沙特、波娃與女孩(多半是學生,不是他的學生就是她的學生)形成三角關係,而波娃負責監督。他們經常利用「收養」的形式,到一九四○年代初期,沙特變得以誘姦自己的女學生而臭名遠播。勞勃.法蘭西斯(Robert Francis)在對《無處可逃》不友善的評論中寫道:

可是當波娃教了更多適合的女孩,就有更多受害者變成了她的學生。確切來說,波娃當時曾經很接近老鴇的角色,同時,她在不想失去愛情的渴望裡,形成自己跟這些女孩們的親密關係。當中有一位是俄國流亡者的女兒娜塔莉(Nathalie Sorokine),是波娃在戰爭期間於帕西(Passy)的莫里哀中學(Lycée Molière)教書時最優異的學生。1943 年,娜塔莉的父母正式對波娃提起訴訟,告她誘拐未成年人,是會被判入監服刑的嚴重刑事罪名。共同的友人居中調停,最終撤銷了告訴。但波娃被禁止進入大學,並被吊銷了終身教職,餘生不得在法國任何地方教書。

為什麼托爾斯泰大談「博愛」,卻連自己的家人都不愛?

為什麼高談「自由」的易卜生,卻犧牲了他人的人生?

因為,他們是這世上最會說故事的人⋯⋯

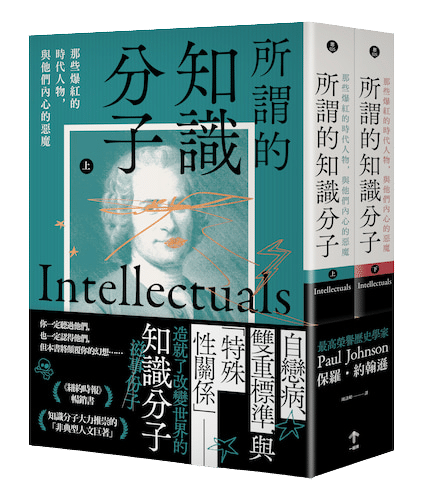

保羅.約翰遜最受推崇、也最多爭議的經典大作──現代人必看的「除魅」之書。

本書挑選出當代最有代表性的十多位知識分子,細細檢視他們的私人生活。你將發現,他們的眼光常常失準,也常常自相矛盾。他們表裡不一、極度虛榮、欺騙成性、性關係複雜,多數拋家棄子,極端的行為甚至害慘了整個社會。

這是一本知識分子的「除魅之書」,現代人將從中得到借鑑──要當心知識分子的言行、所屬團體,也要懂得質疑他們,因為他們常常忘記一件最重要的事:「人」遠遠比他們崇高的理念來得重要。