『我們可以活下去!』當飢餓的男孩走過死寂的道路或穿越荒蕪的原野時,他會這麼告訴自己。然而,他眼前所見到的食物僅僅是他的幻覺。小麥早就全都被人給無情地奪走。那是 1933 年,約瑟夫.史達林蓄意地讓其治下的烏克蘭陷入大饑荒,開啟了歐洲大屠殺的新紀元。男孩死了,就和三百萬以上的烏克蘭人民一樣。

『我們將再次相聚,』想著妻子的年輕蘇聯男子說道:『在九泉之下。』他說對了,他將在妻子之後一同遭到槍決。而兩人的屍體則與七十萬名在 1937、38 年間受到史達林恐怖大清洗的受難者埋在一起。

『他們想要我的結婚戒指,而我……』一名波蘭軍官的日記中斷在此處,中斷在 1940 年他被蘇聯祕密警察處決之前。在二戰爆發後,這名波蘭軍官的家園遭到納粹德國與蘇聯的聯手瓜分。而他也與將近二十萬波蘭公民一道,成為這兩個極權政府的槍下亡魂。

1941 年末,一名住在列寧格勒的十一歲俄羅斯女孩在她簡陋的日記中寫下了最後一句話:『只剩下我還活著。』阿道夫.希特勒背叛了史達林,女孩所居住的城市正面臨德軍圍城。而女孩的家人,連同其他四百萬名蘇聯公民,則遭到德國人活活地餓死。

隔年夏天,另一名住在白俄羅斯的十二歲猶太女孩向她父親寫了最後一封信:『在我死去之前,我想向您說聲再見。我是如此的害怕死亡,因為我聽說他們會將小孩活生生地丟進亂葬崗裡面。』她和其他超過五百萬名猶太人一樣,被德國人用毒氣或子彈殺害。

這是《血色之地》[1]的卷首,也是一趟考驗人性的閱讀旅程的起點。在這一段令人心碎的文字中,許許多多無名的男女悲慘地遭人奪去了性命。他們都曾經生活在同一個地理區域上,並在這塊土地上遭到納粹與蘇聯這兩個極權政體的殺害。

在 1933 年至 1945 這短短 12 年間,有 1400 萬人在這塊土地上失去了性命。

1400 萬人已是個足夠驚人的數字,然而更驚人的是,這個數字還不包括在戰場上死亡的將士,而只純粹計算那些遭到蓄意殺害的平民,以及放下武器投降的戰俘。本書的作者,美國耶魯大學歷史學系教授提摩西.史奈德(Timothy D. Snyder),遂給這塊區域起了一個十足貼切的名稱:「血色之地」。

史奈德所定義的血色之地,西起奧德河、東至俄羅斯平原,涵蓋了今天的波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、白俄羅斯與烏克蘭等國家。這是一個族群、文化與宗教環境混雜的地區,傳統上籠統稱之為中東歐。這是一個臨近歐亞大陸的交界地帶,同時也是納粹與蘇聯這兩大帝國之間的重疊地帶。

易言之,這本書不是關於任何單一民族、單一國家的歷史。「血色之地」曾是許多人共同的家園。這些概括男女老幼且橫跨種族國籍的人們,皆曾有過各自不同的生命歷程。史奈德所要述說的,是二十世紀中期的極權年代時,這些人如何在史達林與希特勒屠殺性的帝國政策下,遭蒙苦難的故事。

受害者:發生在「血色之地」上的大屠殺

談到第二次世界大戰期間在歐洲所發生的大屠殺,絕大部分的人在第一時間所想的或許都是猶太人大屠殺(Holocaust)。接著,他們便會想到集中營,想到經典電影《辛德勒的名單》中所描繪的那樣,一個滿是猶太人骨瘦如柴身軀的人間煉獄。今日,集中營這個詞本身已經變成一個充滿負面意象的詞,只要我們一想到集中營,就聯想到死亡。

然而史奈德提醒了一個令人不安,且時常為大眾所忽略的事實:集中營並不如一般所想的那樣代表死亡,且其所針對的對象也往往不是猶太人。那些被納粹與蘇聯政權殺害的成千上萬受難者們,很可能這輩子從未見過集中營,無論是納粹的集中營,或是蘇聯的古拉格集中營。集中營並不是這些人的終點,甚至也不是許許多多猶太受難者的遇害之處。

1945 年,當順利「光復」法國的同盟軍,開始由西向東地往第三帝國內部推進時,他們陸續發現德國境內的大大小小集中營,例如位在巴伐利亞的達豪(Dachau)集中營。同盟軍拍下許多珍貴(且駭人)的照片與影片,並透過媒體讓這些真相在西方社會曝光。那些穿著條紋服裝,因疾病、營養不良、過度勞動而瘦得不成人形的受害者,以及被隨意堆疊棄置的乾枯屍首,很快就成了納粹德國的代表性罪惡意象。

然而,這些在媒體上傳散的消息,儘管駭人至極,卻不是事情的全貌。

勞動至死,固然極不人道,但這些被迫勞動者仍有倖存、逃脫、甚至是被另一陣營「解放」的機會-即便是最惡名昭彰的奧斯維辛(Auschwitz)集中營,也仍舊有一部分的生還者倖存,然而,在希特勒和史達林統治底下的東歐,絕大多數死難者們並沒有這樣的「機會」。

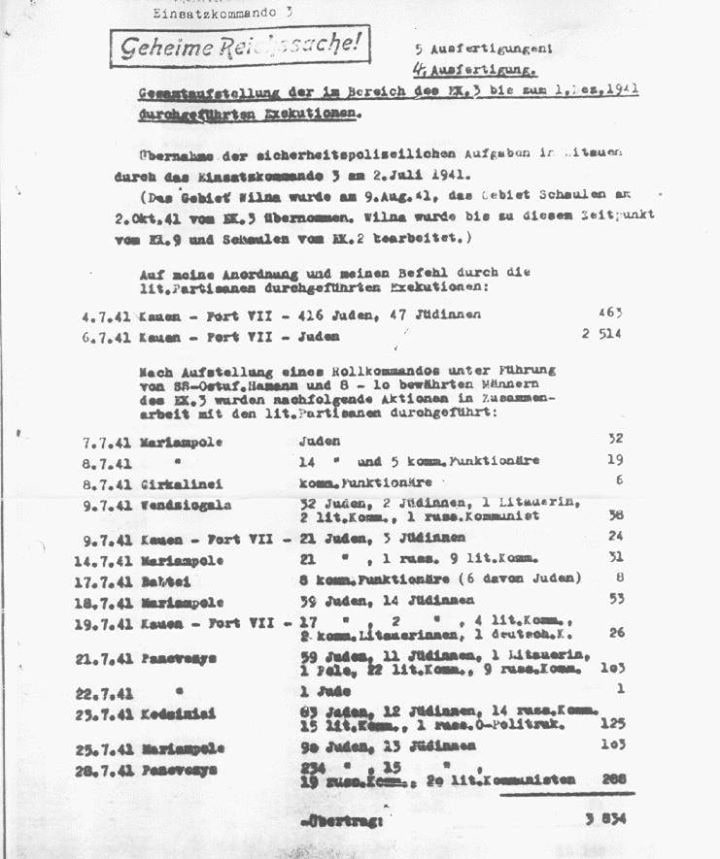

在東方的「血色之地」,一種更常見、更簡便、但也更原始、更暴力的方式,便是大規模槍決。在華沙、基輔、明斯克、考那斯(Kaunas,立陶宛首都)以及其他許許多多大大小小的城市裡,那些官方授意的劊子手們,通常會假藉要將受害者遷移到別的城市,然後將攜家帶眷的受害者們成群結隊地帶到郊區,或者森林之中。接著,加害者會奪走受害者身上的財物、命令他們動手挖一個大坑(或者在前人挖好的坑前排排站立),然後再將他們一一槍決。

有些時候,為了加快「處理的效率」,加害者會命令受害者自己跳進坑裡,甚或躺在前一批受難者的屍首之上,等待隨之降臨的黑暗。絕大多數生活在「血色之地」上的猶太人,以及波蘭人、波羅的海人、烏克蘭人與白俄羅斯人,便是以這種方式遇害。包括在 1937 至 38 年,史達林的恐怖大清洗時期,或是在 1939 年德蘇瓜分波蘭後,兩政權對波蘭菁英階級的清洗,以及在 1941 年至 45 年時,納粹在東線戰場背後,派出特別行動隊(Einsatzgruppen)對各種「可疑分子」所展開的屠殺。

除了大規模槍決,另一種更令人髮指的方式,則是剝奪一個區域、乃至於一整座城市的糧食供給。二戰爆發前的蘇聯便是這麼對待其治下的烏克蘭,最終釀成 330 萬烏克蘭人餓死的大饑荒。而在二戰爆發、納粹德國入侵蘇聯後,納粹德國也是這麼對待向其投降的蘇聯戰俘。加害者通常會把受害者趕進一個臨時搭建的營區中,斷絕他們的食物供給後,放任他們在零下三四十度的寒冬下自生自滅。而這個所謂的「營區」,除了阻止犯人逃跑的鐵絲網外,通常一無所有。莫約有三百萬蘇聯戰俘在這種方式下慘遭納粹活活餓死與凍死。稍後,納粹德國會試圖炮製同樣的手法在他們久攻不下的列寧格勒城上頭。

作者讓讀者認知到,居然有如此龐大的生靈,是以如此不堪的方式向世界告別後,才接著帶我們探究納粹的集中營。史奈德將集中營分成兩種:勞動集中營與滅絕集中營。被關到勞動集中營的犯人(通常是政治犯),會被迫在此從事嚴苛的體力勞動,或者遭受種種其他不人道的待遇。其代表包括前面所提到、設於德國境內的達豪集中營,以及蘇聯著名的古拉格集中營。

滅絕集中營,顧名思義純粹是為了執行種族滅絕的任務而設計的,其受害者包括納粹意識形態中認為不值得生存下去的人種,其中絕大多數是猶太人、吉普賽人、同性戀者與蘇聯戰俘。在 1941 年德國入侵蘇聯後,這類工作一開始是交由特別行動隊與秘密警察負責,然而在實務上,大規模的近距離槍決,終究會對行刑人員的身心造成巨大負面影響。納粹政府為了解決這個問題,有時候會專門釋放監獄的重刑犯來擔任特別行動隊的工作。

另外一種「改進方式」,便是使用毒氣貨車(Gas Van)。這是一種配備有毒氣室的簡陋卡車,在將受害者趕上車後,守衛便會封閉窗門,並在裡面排放一氧化碳或其他有毒氣體,讓在裡面的人窒息而死。只不過,無論是大規模槍決,還是毒氣貨車,都仍然沒有辦法達到納粹所冀望的清洗速度。為了要「加快效率」,遂有了滅絕集中營的誕生。

與一般勞動集中營不同,滅絕集中營裡面多半沒有供囚犯居住的營房,也沒有需要他們的工作場所。這類集中營透過鐵路對外連接,而營區內往往只配置了巨大的毒氣室,以及用來湮滅證據用的焚化爐(或掩埋場)。絕大多數被送到滅絕集中營的人們,連姓名都不會被登記,往往一下了火車(或者被要求死亡行軍至此)後便被送進毒氣室。

在納粹所建成的滅絕集中營裡,最著名的便是奧斯維辛集中營。

不只因為它是規模最大的集中營,也因為奧斯維辛集中營是個兼具「勞動」與「滅絕」的集中營。奧斯維辛集中營以前所未有的速度,將一列列火車運來的、來自納粹第三帝國占領區的受害者們(通常是老弱婦孺)殺害;同時,這個集中營卻也留下了成千上萬名,被認為體格健壯、或擁有專業技能的勞工,強迫這些人替帝國的大企業與廠商生產戰爭資源。單是在奧茲維辛一地,二戰期間便有超過 100 萬人在此被毒殺,超過 40 萬人被強迫在此處勞動,而他們之中的許多人亦死於嚴苛的勞動環境。著名的義大利化學家帕默‧里維(Primo Levi)是其中一名見證者與倖存者。

有超過 300 萬人在庫爾姆(Chelmno)、貝爾賽克(Belzec)、索比布爾(Sobilbor)、特雷布林卡(Treblinka)、邁丹尼克(Majdanek)與奧斯維辛(Auschwitz)等地喪失了性命。這些地方的共通點,就是它們都位於離主要城市不遠但又在人群聚集地之外的郊區,且全部分布在今天的波蘭境內,也就是位在「血色之地」內。這也就是說,當二戰結束時,它們全部都位在於紅軍佔領區以內,位在於西方媒體所能接觸到的範圍以外。這也是戰後很長一段時間,發生在東歐這片「血色之地」上的悲劇仍未被發現的原因。

(Source:筆者個人拍攝)

奧斯維辛集中營一號營區的大門口寫著:「勞動帶來自由」(Arbeit macht frei)。這句令人厭惡的話,某種程度上卻反映了,當時的建造者仍打算把來到此地的受害者充作(強迫)勞工,而非直接殺害。這類的口號通常也會懸掛在其他的勞動集中營裡,例如達豪集中營。然而,在諸如特雷布林卡這類滅絕集中營中,多半沒有讓勞動者居住的營房,自然也沒有這句口號。這個事實本身,也驗證了惡名昭彰的奧斯維辛集中營的雙重特質,既是勞動集中營,也是滅絕集中營。

史奈德為何要細數這些令人不忍卒睹的悲劇?

這為了要讓讀者記住,記住這些曾經活過的人,如何在極權政權蓄意與暴虐的政策下死去。「重要的問題是,怎麼會有這麼多人的性命被殘暴的剝奪?」為什麼會有這麼多住在東歐的人,成為血色之地的犧牲者?

正如書名所揭示的,納粹與蘇聯這兩大極權政體要負起最大的責任。

加害者:納粹與蘇聯在「血色之地」上的屠殺性政策

1930 年代初,由史達林所領導的蘇聯,為了促成俄羅斯的工業化與「現代化」,而選擇透過農村集體化勞動的方式,對其統治的烏克蘭(以及其他附庸國)進行自我殖民。然而,以「五年計畫」為名的農村集體化生產,不只沒有增加農村生產量,反而產生了浮濫虛報與消極怠工的現象,並最終導致糧食嚴重短缺。在國家糧食不足的情況下,史達林選擇了犧牲烏克蘭人民,決定優先將徵收的糧食運往俄羅斯。收成遭到奪走的地區紛紛在 1932 年前後爆發了大饑荒。僅在烏克蘭一地,便有超過 330 萬人慘遭餓死。而史達林的解決方法是,將烏克蘭當地的共產黨當作應負責任的替罪羔羊,予以清洗整肅。

由於大饑荒削弱了蘇聯統治的穩定性,加上擔心會有外國勢力藉此機會入侵蘇聯,史達林決定從蘇聯內部找出「潛在的敵人」。這樣的「擔憂」遂促成了接下來幾年發生的數波恐怖大清洗活動。而身為帝國境內少數族裔的烏克蘭人、波蘭人與猶太人,則在這波整肅當中遭到了嚴厲的清洗。在全蘇聯總計 70 萬名的大清洗政治受難者中,有超過 30 萬人是在「血色之地」上被殺害。

為了鞏固元氣大傷的政權,並擴大自身在東歐的勢力範圍,史達林很快的就與另一名獨裁者達成了合作。1939 年,納粹德國與共產蘇聯簽訂了互不侵犯條約。這個條約的第一個受害者,便是位處兩國正中間的波蘭。波蘭隨後便遭到德、蘇兩國的瓜分。

吞併東波蘭的蘇聯,很快地將東波蘭改造為蘇維埃附庸國,其首要之務便是除去波蘭的菁英智識階級。蘇聯祕密警察(NKVD)開始大量進駐東波蘭,逮捕各種「可疑份子」,包括政治人物、醫師、教師、受過高知識教育的人,或將他們送往古拉格,或未經審判就槍決。

最能突顯蘇聯此種斬首意圖的,莫過於其對待波蘭戰俘的方式。蘇聯刻意釋放了其所俘虜的波軍士兵,僅將受過教育的軍官階層扣押,並將這批人秘密處決。其中規模最大者,即為卡廷森林大屠殺。有超過兩萬名波蘭菁英在 1940 年春天遇害。

無獨有偶,在山的另一頭瓜分西波蘭的納粹德國,也將毒手伸向了西波蘭的上層菁英分子,儘管是出於不同的意識形態緣由。在希特勒與納粹的種族秩序觀中,波蘭人只配當作日耳曼人的勞工與奴隸,而波蘭這個國家自然也不該繼續存在。於是乎,特別行動隊(Einsatzgruppen),也就是納粹德國所組織的特別祕密警察們,便開始大肆搜捕西波蘭的知識分子。而這些遭到逮捕的人,則和他們東波蘭的同胞一樣,面臨了殘酷的命運。僅在 1939 年至 1941 年這段期間,就有 20 萬波蘭智識菁英階層死於納粹德國與蘇聯兩國佔領下的政治迫害。

除了消滅統治階層外,佔領了波蘭的納粹德國,還遇到了另一個「棘手的」問題,那就是猶太人。早在二次大戰爆發以前,希特勒就揚言要解決德國國內的「猶太人問題」,但事實上,當時猶太人在德國所佔的人口比十分稀少。隨著德國的領土逐漸東擴至猶太人長期居住的波蘭地區,其轄下的猶太人也瞬間從原本的 30 萬不到,暴增至 200 餘萬,這些猶太人自然成了新的需要解決的「問題」。而納粹所想出來的暫時方法是,把境內的猶太人大量趕到位於波蘭境內的猶太人聚居區(ghetto)裡面做苦工,並期待有一天能夠擺脫他們。由於聚居區環境不佳、過度擁擠且過度勞動,在 1939 年至 1941 年間有上萬名猶太人死於營養不良與疾病。

1941 年夏天,希特勒背叛了史達林。納粹德國為了奪取所謂的「生存空間」而入侵了蘇聯,開啟了血色之地的下一階段。

在希特勒眼中,蘇聯所控制的龐大歐俄領土,正好符合其對「生存空間」的構想。在這個構想中,用閃電戰迅速地擊倒蘇聯只是實現「生存空間」的第一步。第二步是所謂的「飢餓計畫」(Hunger Plan),即是像史達林對待烏克蘭一樣,將東方領土地糧食物資徵收殆盡後,放任幾百萬人餓死。第三步則是「最終解決方案」(Final Solution),即是把原先控制在聚居區的猶太人再往東方驅趕,並放任他們自生自滅。最後,將該地原本的人餓死或趕走之後,納粹德國再派出境內的日耳曼人到東方進行殖民墾荒,將這塊生存空間打造為某種納粹版的美國西部,此即為「東方計畫」(Generalplan Ost)。

孰料事與願違,納粹的狂想曲出了個意料之外的錯誤。閃電戰並未徹底摧毀紅軍的抵抗能力,蘇聯也遠比納粹所想要的還要堅韌。然而,戰場上的挫敗並未讓納粹打消野心。

儘管未能如預期地在整個烏克蘭大規模實施「飢餓計畫」,但是納粹仍舊準備好用同樣的方式,來對待開戰之初所俘虜的 300 萬名紅軍戰俘,以及列寧格勒等幾座久攻不下的城市。

戰事的拖延同樣也替「最終解決方案」帶來麻煩,如此一來便難以將境內的猶太人「遷移」到仍舊是戰場的東方。然而,希特勒與其黨羽仍舊擬出了另一套方案,因有了東線戰場大規模屠殺(蘇聯統治底下的)猶太人的經驗後,他們已經準備好要用「更有效率」的方式屠殺其境內的猶太人。

就這樣,日耳曼人的生存空間變成了波蘭人、烏克蘭人、白俄羅斯人以及猶太人的血色之地。

在 1941 年至 1945 年的東線戰場裡,有 420 萬烏克蘭人、白俄羅斯人與俄羅斯人,包括戰俘與平民,遭到德國蓄意的政策餓死。另外, 540 萬猶太人則在這段期間裡,在納粹的「最終解決方案」下遭到子彈或毒氣殺害。

面對抵抗越來越激烈的蘇聯紅軍,以及佔領區內頑強的游擊隊,納粹德國亦時常會對其佔領區的人民採取「報復行動」。在 1945 年納粹帝國覆亡前,又有 70 萬白俄羅斯與波蘭平民因此遭到殺害。從 1933 年的烏克蘭大饑荒迄今,總計已有高達 1400 萬人在血色之地上失去了性命。

然而,血色之地上人民的苦難並未結束於此,他們仍要接著再次面對捲土重來、同樣是占領者的蘇聯。許許多多生活在此地人們的苦難故事,還得要等到 1990 年代蘇聯政權垮台後,才得以重見天日。

長久以來,西方主流史學界對於二戰時的大屠殺研究,仍相對偏重於德國方面的史料。史奈德則試圖將研究者們所關注的重心向東推移,將歷史舞台的中心放到了相對冷僻的東歐。而這種作法,不只能讓大眾對納粹與蘇聯的所作所為,有更多的認識之外,其所採取的跨國界、區域式的研究取向,亦有助於讀者跨越國族的藩籬,去理解東歐的歷史。

當然,即便將關注的焦點拉往東歐,這仍然不是事情的全貌。

史奈德的《血色之地》並不試圖成為一本詳盡的大屠殺參考書。這本書所記述與反映的,比較多仍是長期研究中東歐歷史的史奈德,個人的關懷。誠如一些評論者指出的[2],這類血腥大屠殺並不是從二十世紀中葉才開始,且發生在 1930、40 年代歐洲的血腥屠殺,也不是只有發生在史奈德所定義的「血色之地」。在當時的南斯拉夫,在高加索地區,乃至於相對來說在暴力程度上較為「平和」的西歐,都仍有許多可怕的事情在上演著。儘管有著這樣的問題,史奈德在《血色之地》所做的嘗試仍舊是重要的一步。

不可諱言的,即便是二十世紀中葉發生在西歐的悲劇歷史,對於今日生活在臺灣的我們來說,往往都已足夠生疏遙遠。那就更不用說在語言與文化上,有著更深隔閡的東歐歷史了。《血色之地》帶我們行過了東歐的死蔭幽谷,讓我們有這個機會,跟隨史奈德優美感人的筆觸與怵目驚心的文字,去認識上個世紀中,發生在這塊土地上,血色斑斑的悲慘過去。

或許,這句話同樣也適用於此時此刻正在閱讀《血色之地》的讀者。或許,在翻過一頁又一頁的血染的書頁後,讀者難免逐漸變得麻木。畢竟生活在承平時代的我們,並不容易捕捉作家筆下的那份實感。或許,當我們闔上書本、閉上雙眼時,腦海中只能依稀記得有一千四百萬人就這麼死了。我們遺忘了那些令人不安的情境,只記得最後所「產生」的數字。

然而,史奈德再次提醒我們,這樣做並不夠。有些事情不該被遺忘。史奈德帶領讀者重新檢視了其在篇首所提到的那些受害者們。不同的是,這一回他們都有了自己的名字。

那名幻想著食物的男孩叫做約瑟夫.索伯列夫斯基(Jozef Sobolewski),約瑟夫一家有六個人都死於烏克蘭大飢荒,而其中一名倖存的兄長則死於隨後到來的恐怖大清洗;那位想著妻子的年輕人也有個名字,叫做史丹尼斯.維根諾夫斯基(Stanishlaw Wyganowski),他和他的妻子瑪麗亞(Maria)因為波蘭族裔的身分而在恐怖大清洗中受到牽連;亞當.索爾斯基(Adam Solski)則是那名被迫交出婚戒的波蘭軍官,日後他的日記會伴隨著數萬名冰凍的遺體在卡廷森林被發現;住在列寧格勒的俄羅斯女孩名字叫做坦尼亞.薩維切娃(Tania Savicheva),令人遺憾的是,她未能如同她在日記中所寫下的那樣,熬過二次大戰;寫信給父親道別的女孩,珍妮塔.維西妮亞史嘉雅(Junita Vishniatskaia),則和母親一起死在明斯克郊區的溝壑間。

「受害者會留下弔念者,殺人者卻只會留下數字。」史奈德寫道。他拒絕將血色之地的受難者化約成一個簡單好記的「死亡人數」,或者是各國國族記憶裡的「烈士」,因為那樣只會「犧牲每一個人的獨特性」,更是在「把人命化約為數字」,而這正是納粹和蘇聯政權在幹的事。「死一個人是悲劇,死一百萬人只是個統計數字。」雖然史達林並未說過這句時常被錯誤引述的話,但是他所領導的蘇聯政權,與希特勒的納粹政權所做過的事情卻與這句話本身相去無幾,都是在把活生生的人變成冷冰冰的數字。史奈德嚴厲拒斥這樣的觀念,一如他譴責將東歐變成血色之地的納粹與蘇聯政權。

史奈德希望他的讀者都能夠記得這些受害者。不是記得那龐大但卻空洞的數字,而是記得約瑟夫、史丹尼斯、亞當、坦尼亞與珍妮塔,以及每一個與他們一樣,曾經活過但卻被人以暴力奪去的生命。末了,史奈德以充滿人性光輝的筆觸,擲地有聲地呼籲:

了解這些數字背後的來龍去脈,以及將它們還原成一個個有血有肉的人,是我們每一位學者與人本主義者所無可推卸的責任。如果我們做不到,那麼希特勒與史達林就不只是影響了我們的世界,還左右了我們的人性。

作者簡介:正職為書籍助產士,閒暇時喜愛閱讀書本與電影中的故事,特別是科幻、軍事與外交史領域相關,現正試圖透過寫作來磨練自身說故事的能力。

[2] Jacques Sémelin, “Timothy Snyder and his Critics” 此文整理了提摩西‧史奈德的《血色之地》在史學界所引起的幾個爭辯議題,見:http://www.booksandideas.net/Timothy-Snyder-and-his-Critics.html。