這是一個臺灣樟腦進入全球的醫藥產業,進而環遊世界的故事。

斯德哥爾摩音樂廳(Stockholm Concert Hall)是一幢著名的新古典主義建築。建物的正面矗立著一排整齊高聳的希臘式廊柱,宛若千年神廟一般的莊嚴肅穆。

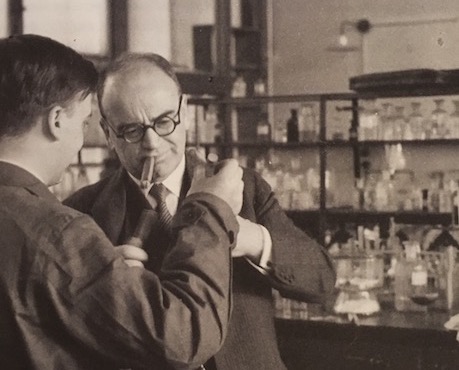

而對於年過半百的海因里希.韋蘭德(Heinrich Wieland)而言,這裡或許真的意味著一座聖殿。從西元 1926 年的落成典禮開始,科學界的至高榮譽──諾貝爾獎,年年都在該地舉行頒獎典禮。能夠走進這棟建築物,接受那面小小的 23K 金獎牌,是許多科學家畢生追求的夢想。直到今天,也仍是如此。

而在 1928 年的冬天,韋蘭德實現了這個夢。踏上殿前的石階,這位畢生投入於化學研究的德國學者,心情想必有些激動。畢竟,是多漫長的道路啊!

三十年的實驗室生涯與學術積累,終於引領他來到這裡。過程中,韋蘭德屢次踏進了人類未曾探掘的知識領域,並且總是在重重迷霧之中,覓得突破的進路──這不容易,真的不容易。

典禮開始以前,韋蘭德應該還有一些時間,可以整理思緒。諾貝爾獎向來規定受獎者必須發表一場主題演講,而韋蘭德早已準備好講稿,不到三千字的講詞簡單明晰,全無拖泥帶水,十足的科學家作派。

但是,在這一席講詞之外,韋蘭德恐怕還有更多的故事,沒能說完。假若在走上講臺以前,韋蘭德能夠擁有安靜獨處的十分鐘,他或許會開始回想,自己究竟是如何走到了現在這裡。

韋蘭德與百靈佳

如果韋蘭德閉上眼睛,仔細追溯這場驚奇旅程的起點,他應該會回想到 1904 年──那年他 27 歲,剛剛從當世頂尖的慕尼黑大學取得了化學博士學位,並且通過了德國大學教師的資格考,正準備在學術道路上大步邁進。

然而,在當時的德國大學體制裡面,一個初出茅廬的基層教師,收入其實並不很好。像韋蘭德這樣的學者必須自己找錢,才可能支撐實驗室的運作,維持他的科學事業。

韋蘭德於是與兩家企業簽了合約,擔任技術顧問。其中一間是位於柏林的藥廠,叫 J.D. Riedel,現已不存。另一間則是位於萊茵河畔的Boehringer Ingelheim,這家公司今天仍舊活躍於全球的藥品市場,在臺灣,它的正式名稱是百靈佳殷格翰。

不過,當韋蘭德在顧問合同上簽字的時候,百靈佳仍然只是一間化學工廠,其主力產品則是乳酸──就是你想的那個乳酸。

今天,你能在臺灣喝到各式各樣的乳酸飲料,其實得歸功於百靈佳。19世紀末,他們在一場製造檸檬酸的失敗實驗當中,誤打誤撞找到了量產乳酸的辦法。乳酸作為一種化學原料,於是開始大量地出現在食品、紡織與各領域的產業裡面。百靈佳也因為這個意外的商業機會,而逐漸壯大起來。

原本想開發 A 產品,卻意外搞出了 B 產品,公司因此獲得了豐厚利潤。這故事說來有些奇妙,不過類似的案例在近代世界的企業史裡面,也算是屢見不鮮啦。

無論如何,20 世紀初的百靈佳仍在化工材料的市場上攻城掠地,並且正準備開始投資藥品事業。他們自然需要韋蘭德這樣的科學家,繼續貢獻技術能力。在韋蘭德的時代,所謂「產學合作」,並不需要為了應付什麼奇怪的評鑑而胡亂湊合──科學家得到銀彈支援,企業家享有開發成果,兩蒙其利,實實在在的相輔相成。

由於家族的姻親關係,韋蘭德與百靈佳的互動也比較緊密一些,他在年輕時候所做的研究,也一直與百靈佳的發展方向若合符節。比方說,該公司在 1912 年推出的第一款止痛藥,可能就獲益於韋蘭德在嗎啡方面的技術指導。數年後,韋蘭德研發的呼吸興奮劑「樂百齡」(Lobelin,今天通行的譯名是「洛貝林」),則成了百靈佳在 1920 年代的招牌藥品。

「樂百齡」進入市場後迅速地獲得好評,因為它的急救效用太好了,不管患者是溺水、遭高壓電擊、一氧化碳中毒,都有可能因為這種藥物而挽回性命。特別在當時幾次的嚴重礦災當中,樂百齡成功幫助許多遭難的礦工逐退死神,因此建立了卓著聲譽。

如果你讀過這一系列文章的前篇〈一粒來自德國的神奇藥丸〉,那位中國醫師黃勝白,也曾向他的同行積極引介樂百齡,並且對它的奇效大加讚揚,甚至稱它是「救命必備之品」:

……每每已斷氣之病人,一經注射,復能呼吸,故醫家奉為唯一救急必須之藥……

黃醫師這話說的或許有些誇張,不過你也可以藉此窺見:樂百齡在1920年代的全球藥品市場上,有多麼成功了。

膽汁酸與藥用樟腦

上述故事說明了韋蘭德的早期化學研究生涯,如何與百靈佳協力共進。不過,20世紀初期百靈佳生產的嗎啡與樂百齡都是生物鹼,而真正幫助韋蘭德攀上學術高峰的,則是一種 ph 值截然相反的酸性物質:膽汁酸。

我們回想一下中學生物課裡的「膽汁」好了,就是你的肝臟會製造出來、然後儲存在膽囊裡面的那種液體。如同課本所說的那樣:人類進食的時候,膽汁會跑到十二指腸,裡頭的膽汁酸(bile acid)會協助乳化脂肪,以利分解、吸收──

好了,碎碎念到這裡為止。我們需要知道的是:膽汁酸能夠協助消化系統處理一些不溶於水的物質,譬如脂肪。而假若有其他一些類似物質,人們同樣希望它能藉由膽汁酸的幫助,被身體所利用,是不是也可以模仿上述流程呢?

韋蘭德的答案是肯定的。1916 年,他與他的助手合力寫成了一篇轟動醫學界的論文。這篇文章除了成功釐清「牛膽酸」(taurocholic acid,也是膽汁酸的一種)的成分之外,還給世人提示了一種嶄新的科學概念:透過膽酸的結合,人類有望讓一些原先不溶於水的物質,與腸道裡的膽汁酸相互作用,繼而增加它們被人體吸收的機會!

韋蘭德針對膽汁酸展開的基礎研究,將人類的生理學知識推展到了全新境界。而對藥廠來說,他的發現則意味著龐大商機。但是,不等到其他藥商出手,韋蘭德自己便有了動作。

這位同樣擁有商業眼光的科學家,鎖定的目標是樟腦。這種植物結晶盛產於遠東的臺灣島,長久以來,人們知道它在心血管方面可能發揮的醫療功效,卻遲遲無法克服它不溶水的特性,也就難以作為口服藥用。

韋蘭德明白:自己的膽汁酸研究改變了這個局面。於是他申請了一項將脫氧膽酸(deoxycholic acid)與樟腦合成的專利。與此同時,他也說服百靈佳投資設廠,啟動了膽汁酸的生產。

不過,這一切安排,距離韋蘭德與百靈佳量產樟腦藥物的計畫,為時尚遠。那是西元 1917 年,席捲歐洲的第一次世界大戰仍未打出結果。而受到戰爭影響,德國的海外貨物進口也受到不小的打擊,特別是樟腦。

──怎麼回事呢?這是因為樟腦是無煙火藥的製造原料,在當時被視為一種軍用物資。而19、20世紀之交,全球市場上的絕大多數樟腦,都由臺灣所製造。換句話說,臺灣產製的樟腦,也參與了當時世界許多地方的戰爭。

現在的問題是:20 世紀以後的臺灣島是日本領土。而在一戰期間,日本與德意志則是不折不扣的敵對國。換句話說,百靈佳很難在那樣的時局當中,取得足夠的樟腦,也就甭談後端的藥物研發與製造了。

這樣消沉的局面,終於在 1920 年迎來轉圜。透過復甦的海運,百靈佳得以從烏拉圭的牛肉萃取物工廠進口大量的牛膽,這確保了他們的膽汁酸來源無虞。而當臺灣生產的樟腦也能夠輸入到德國的時候,百靈佳終於向藥物市場推出了他們的樟腦製劑──也就是前一篇文章提到的「科德孝」(Cadechol)。

如同中國醫師黃勝白的那一席盛讚,科德孝代表的是樟腦在藥物學應用上的全新進展。根據當時中國的一篇醫學報導,科德孝的適應症除了各種各樣的心臟疾病以外,還包括了麻醉藥中毒、腸痙攣等等,甚至連「小兒夜遺」也在它的治療範圍裡面。

承續這樣的成功,韋蘭德與百靈佳繼續推出一些結合樟腦與膽酸的藥劑,並且成功地搶佔市場。藥物方面的實際應用,促使這名科學家不斷在膽汁酸的研究領域裡向前邁進,百靈佳則持續為他提供所需經費與資源。受益於這樣的合作關係,韋蘭德得以專心致志地走在他的研究道路上,並且在人類未能企及的知識領域裡開山闢地,一路走向了科學界的最高殿堂。

諾貝爾獎背後,「產學合作」的美麗故事

鏡頭回到 1928 年冬天的斯德哥爾摩音樂廳。

當觀眾席的掌聲終於停息以後,講臺上的韋蘭德教授攤開了演講稿,娓娓談論起他的膽汁酸研究。這場演講活像是一篇嚴謹的──並且難免有些枯燥的──科學論文,仔細地交代了前人成果、實驗過程、研究發現……

不過,在節奏緊湊的講詞裡,韋蘭德難得設計了一小段的停頓。他談論起樟腦,以及他為百靈佳所開發的科德孝:

……我特別提到這些事情是為了說明:若不是科德孝,我的膽汁酸研究很可能會走進一個死胡同裡。因為,我將不能掌握到那時的研究所需的大量初始材料。

──換句話說,若不是協助百靈佳開發了科德孝,韋蘭德大概也很難獲得足夠的資源來支撐他的研究,繼而向諾貝爾獎的大門叩關了。有趣的是,產自福爾摩沙島的樟腦,也意外地參與在這樁 1920 年代的「產學合作」案當中,並且見證了一座諾貝爾獎的誕生。這或許是臺灣樟腦在那年頭的世界旅行裡,最令人感到驚奇的一頁吧!

海因里希.韋蘭德的諾貝爾獎,或許不是那種克服重重苦難與波折的典型英雄劇碼。但你從中看到的是,一百年前,一個科學家如何與一個企業攜手共進,在商業市場上取得成功,也使學術研究獲得了繼續向前的動力。

「產學合作」的良性循環,理當如是。而在一百年後的今天,我們的體制,是否協助創造了更多類似那樣的美好關係呢?韋蘭德與百靈佳的故事,或許值得想想。

而假若科德孝的開發再往後延宕五年,韋蘭德教授與百靈佳公司,想必已不用再煩惱福爾摩莎島的樟腦供應問題了。那時候,產自德國的人造樟腦已準備全面接管市場,而臺灣的樟腦產業,則正要開始步入黃昏。

從繁盛到衰微,臺灣島的樟腦產業宛若曇花,只在近代世界貿易的歷史裡一刻綻現。眼看他起朱樓,眼看他樓塌了──樟腦王國的島嶼故事,我們下次再見。

【 1% 臺灣氣味互動展】

日期:2019.11.01 - 2019.11.22

地點:剝皮寮歷史街區(108台北市萬華區康定路173巷)

開放時間:10:00 - 18:00 (週一休館)

主辦單位:故事 StoryStudio