在1321年春天的復活節週,法國南部充斥著一個謠言:一個屠殺基督教徒的陰謀正在進行,而全國各地的水井都被下了毒。這個謠言很快地蔓延到整個法國,同時還穿越國境到達現在的瑞士和西班牙地區。在一些代代相傳的紀錄中,據說都將這個陰謀計畫的主導栽贓給痲瘋病人(lepers)。

在別處,人們將水井下毒事件歸咎給和痲瘋病人一起工作的猶太人。有些地方則將這起事件完全推給格拉那達(Granada)或突尼斯(Tunis)的穆斯林領袖,甚至是巴比倫的蘇丹,據說他們曾酬庸猶太人和痲瘋病人,派遣他們去殺基督教徒。

這種謠言引發了全法的迫害與大屠殺,且在不久之後,這些受害者的招供和其他證據證實了他們的所作所為。大篇幅的詳細說明,娓娓道出他們是如何在水井中下毒的。這個陰謀的策劃共犯都被告發,當時的信函與文件指證歷歷,道出猶太人是如何和薩拉森人[1](Saracens)聯手、如何策劃成立一個由猶太人、痲瘋病人與穆斯林組成的新政府,好在大災難後接管歐洲。

1321年春天的這些事件,結果使得全法的痲瘋病人遭到軟禁。軟禁的目的在於將受感染者隔離於社會大眾之外,並且防止他們生育。這是歐洲史上第一件記載有案的大規模隔離事件,也讓接下來幾個世紀的類似案例有前例可尋。

對猶太人來說,1321年的事件導致了集體屠殺、火刑、財產充公、禁止貿易,以及其他的商業活動;而到了1323年,皇家命令更宣布將他們逐出法國領土。早在1321年夏天,法國國王已正式確認,那些加諸於猶太人與痲瘋病人身上的指控是相當確切且應嚴肅看待的。

對女巫夜間聚會的看法

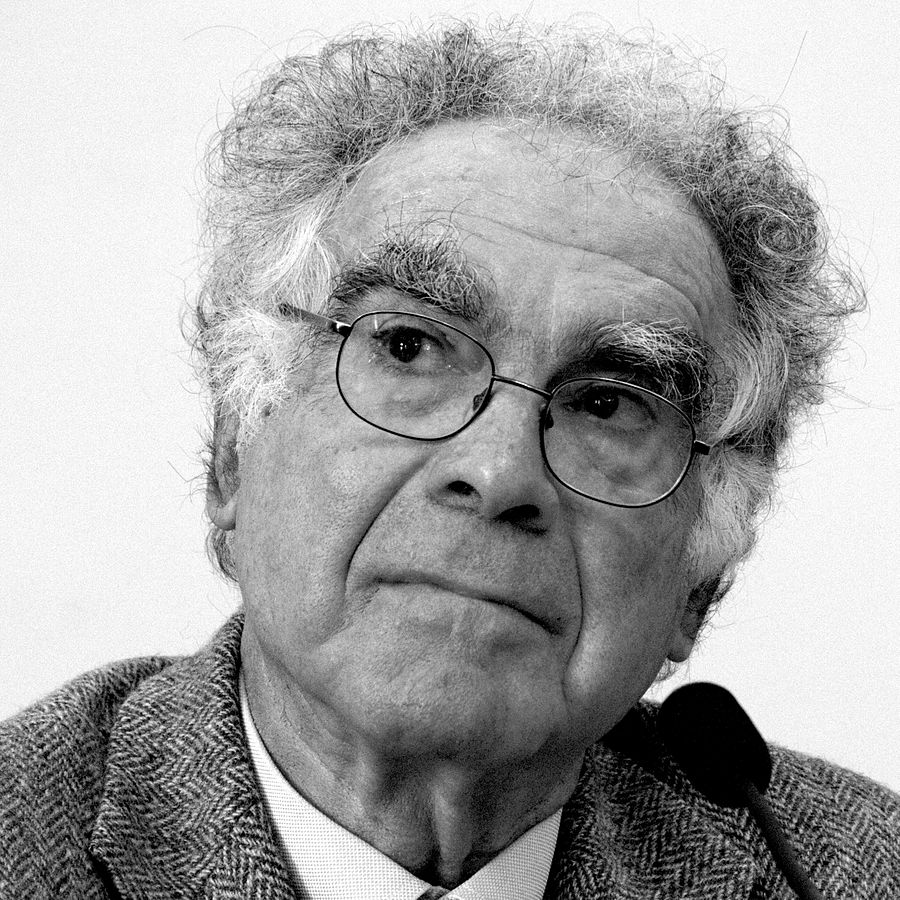

這個故事揭開了Storia notturna: Una decifrazinione del Sabba這本書的序幕,該書由義大利歷史學家卡洛‧金茲伯格(Carlo Ginzburg)於1989年寫成,最近甫以英文出版(按:本訪談出版於2003年),書名譯為《出神:解讀女巫夜間聚會之謎》(Ecstasies: Deciphering the Witches’ Sabbath)。

金茲伯格詳細縝密地追溯1321年的事件過程,描繪謠言是如何傳播到各城鎮,以及那些指控如何逐漸浮出檯面。他認為,在這幾個月成形的陰謀論,構成了之後幾個世紀一個現象最主要的前提之一,這個現象注定在歐洲史上留下一個永恆的標記:對女巫夜間聚會的看法。

金茲伯格對這些事件的說明,讓我們能夠理解,他何以能成為當今最重要的歷史學家之一。是因為他擁有說故事的才能,對庶民信仰和這些信仰與威權之間關係的興趣,以及他擅長挖掘小細節的天分。而這些細節足以挑戰我們既定的歷史觀點。

透過這些天賦,讓他擁有見微知著的能力,去理解歷史冥冥中既有的推動力,進一步分析那些看似偶然、微不足道的小插曲,且將兩者統合在一起。

金茲伯格:我們於1321年春天所看到的這些事件就是大陰謀的主要想法,陰謀論者認為,外敵會與我們當中的某些人結盟,進而暗中破壞全部的社會結構。檢視這個時期,這個想法有著強大的影響力。

舉例來說,1348年時全南法的猶太人在被指控散佈黑死病之後全部遭到屠殺。在十五世紀初,這種陰謀論模式以不同的形式再次出現。這次則是將矛頭指向從事黑色藝術[2](Black Art)者,認為這些人可以藉這樣的工作掩飾他們攻擊基督徒的事實,且不再是與穆斯林合作,而是與魔鬼打交道。

陰謀論至此變得無所不在,它不再只與特定地區的居民有關;也不再只根源於人與人之間的衝突,而是上帝與魔鬼之間的絕對鬥爭。這種看法穩固地支持社會大眾對於「女巫夜間聚會」存在的相信,且持續影響整個歐洲大陸超過兩個世紀之久。

問:即使如此,您仍認為1321年的那些事件是獨一無二的?

那年春天,謠言以迅速且有計畫的形式四處傳播,讓整件事看起來不可能是偶然發生的。某些主要當局那時候需採取必要措施以發佈相關命令。陰謀論的想法本身就是陰謀。

從我們所得到的資料可以合理推斷出,藏在這整件陰謀論背後的是一些居於法國權力中心的人。這些指控原本是從地方層級散佈出來的,然而是中央權力鼓勵並主導這些人進行散播的根據。1321年的動亂,與1348年和1400年左右的事件不同之處在於,前者在本質上是更具自發性的。

事實上,在1321年之前,政治圈中有個強烈的企圖:希冀摧毀猶太人的經濟地位並且取得完整支配權,然後增設慈善機構來幫助痲瘋病人。不久之後,這幾個目的都達到了。

如此大規模、一致性活動的出現,只能由民族國家的興起來解釋。陰謀論以扭曲的新政體面貌出現—一種民族國家新政治功能的諷刺圖—但因為裡頭存有的些許真相,而成為所有這種諷刺圖的一個特色。

但是,只有當1321年的這些事件被視為整體,且經過審慎的時間排序。當許多相異的事件被拼湊在一起,且經過時時刻刻、日以繼夜的分析,這張諷刺圖才會顯露出來,只有到那個時候,事件之間的連結才會變得清晰。

我深信真實、簡單的年表是歷史學家最強而有力的武器之一,這樣的年表或許在現代歷史書寫(學)的架構下會遭受質疑,但是它的批判性功效比許多人所知道的要強得許多。

問:當您談到中世紀時對於陰謀的恐懼,很難不讓人想到2001年的九一一事件之後,籠罩在國際氣氛中的某些觀點。

我寫那本書的時候當然不會去想到九一一的那幾條線,但我承認,今天這個對比確實是很引人注目的。當你以一個歷史學家的身份在工作時,同時期一定會有各種突發狀況不斷出現。

過去這幾年至少已經清楚地顯示,對於陰謀論的恐懼在今日依然是有力的影響。這歸因於那些主流歷史觀點決定我們對於事實的看法。想辦法去注意歷史旁支事件(accretions)—摒棄「我們自身生活是與過去分開的」這樣的成見,我將之視為我身為歷史學家的挑戰。說真的,任何能破除我們對於歷史本身的幻覺,都會讓我很高興。

「我是一個在天主教國家出生成長的猶太人,我從未接受過宗教教育,我的猶太人身份是我遭致迫害的最主要原因。」金茲伯格在他近期出版的其中一本書的序言裡如此寫道。

金茲伯格1939年出生在杜林(Turin)。他的父親雷歐內‧金茲伯格(Leone Ginzburg)在杜林當地的大學教授俄國文學,一直到1934年失去教職為止,他始終拒絕宣誓對法西斯政權的效忠。雷歐內於1944年去世,死於某個由德國人控制的羅馬人監獄。自此,金茲伯格便由他的母親—娜塔莉亞‧金茲伯格(Natalia Ginzburg, 1916-1991)撫養長大。她是二十世紀最重要的義大利作家其中之一。

作為一個歷史學家,金茲伯格經常被貼上「微觀史家」(microhistorian)和「偵探」(detective)的標籤。在幾個重大場合,他數度提出主張,認為歷史學家的工作不能直接與其他科學性行業相比,它應作為跡象解讀(sign-reading)的典範與線索的解釋,歷史學家像狩獵者或私家偵探一樣,花了比科學家更多的心思去蒐羅材料。

金茲伯格和「微觀史學」的關連,來自於他與義大利歷史學家們的圈內來往。微觀層次當中所顯現的主要社會結構影響,讓這群1970、1980年代的歷史學家斷定,唯有透過微觀分析,才能完整理解歷史變遷。

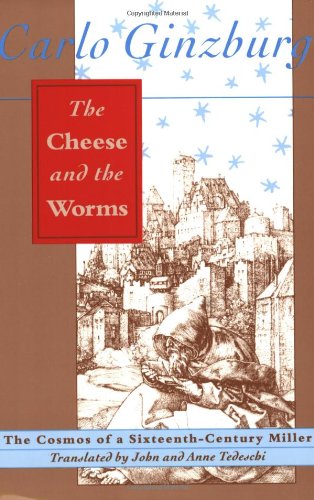

金茲伯格所具備的「微觀史家」和「偵探」這兩種特質,在他最有名的一本書—1976年出版的《乳酪與蟲子》(The Cheese and the Worms)—得到完整的印證。書的內容是關於一個來自義大利北部、於1599年被處以火刑的磨坊主曼諾齊歐(Menocchio)的故事,這個靈感源自於金茲伯格無意間得到的一份文件,這份文件講述關於多莫尼科‧斯堪德拉(Domenico Scandella)—即曼諾齊歐的案例。

該文件放在隸屬於弗留利(Friuli)地區的宗教裁判所檔案中。在書裡有張關於一個平凡工匠的圖,工匠曼諾齊歐在蒙特利勒(Montereale)山村的點滴生活,形成了他對世界的獨特觀點(這本書的標題就是由曼諾齊歐被定罪時,在法庭上對法官的供述而來,他確信世界由混沌而生,「就像乳酪是從牛奶中做出來的,蛆蟲也是從中而生的,那些蛆蟲便是天使。」)當他面對宗教裁判所上的法官時,他更展現了非凡的勇氣與絕對的自信。

《乳酪與蟲子》是一本關於一位被長久遺忘的異教徒思想傳記:「曼諾齊歐的生平回溯,對於影響他的思想潮流之說明,而且,特別是對於那些曼諾齊歐宣稱他讀過的書所做的嚴謹研究,以及曼諾齊歐本身對這些書本的詮釋。」

這本書成為國際間的暢銷書,自1980年英譯本的出版以來,曼諾齊歐的故事應各國之求,已被翻譯成德文、法文、西班牙文、荷蘭文、瑞典文、日文、葡萄牙語、塞克語、波蘭語、匈牙利語、希臘文以及土耳其文。這本書使金茲伯格的生涯出現重大轉變,也為這位磨坊主的生平故事,在他去世近四個世紀之後,添上預料之外的新篇章。

金茲伯格:有些人指出,在我的背景和猶太人身份與我研究歷史的興趣,放在像研究曼諾齊歐這類的人物當中必然有個連結。他們或許都對,但我不認為這是個問題。我們一直嘗試去揭露歷史學家工作背後不同的主觀動機。但如此一來不是更不得要領嗎?

很明顯的是我們自身的經驗會影響我們作研究時的興趣,然而沒有任何理由來解釋,何以在歷史學家的工作中,這樣的主觀因素應該被迫限制,而非提供機會。就我自己來說,其實我並沒有意識到這個連接點的重要性,這讓我不會受限於我個人生平與研究材料之間的連結,而更能集中注意力。

問:如今回顧《乳酪與蟲子》這本書,您有何想法?

我最難忘的是我投注了那麼多時間和精力,只為了證明我這個作法是對的:寫一本書,一本關於某個沒沒無名的人的書。而這個人對傳統歷史來說可能是毫無意義的。這樣的作法在今天也許能被欣然接受。我起初將《乳酪與蟲子》這本書視為一個嘗試,試圖擴展個人的見解在歷史中的關聯性—將個人圖像從「菁英文化」轉變成我們所謂的「平民百姓」。

問:您今天如何看待您這個作法—這種使大家想起那些歷史上被遺忘個體的遠大抱負?

我們絕不能太天真地看待它。我們只能透過那些迫害曼諾齊歐的人所寫下來的東西,來得知他的生活細節,而法庭紀錄是我們僅有的全部資料。為了公平起見,這些紀錄相當仔細,但那也只是因為法官對曼諾齊歐所說的話相當驚愕而已。

奇怪的是,在宗教裁判所的這份文件中,只有當溝通失敗時,真正的(real)對話才會出現。曼諾齊歐的回答使法官感到困惑,或者他們被這些回答內容所迷惑—因而總是無法那麼容易作出決定。

無論如何,他們意外地開始問真的問題—不再有預設標準答案的問題。這讓我們可在不同的環節當中,瞥見一個也許我們再也無法得到的事實。對身為一個歷史學家的我來說,這是一個很古怪的情形—法官所問的問題是我自己想問的問題;那代表我們有同樣的驚愕感,和對話者之間有同一種關係。

說《乳酪與蟲子》已經在現在社會史的相關研究上有些影響,這麼說或許是對的,雖然我不完全確定那是一件好事。過去幾十年來的社會史有時很像是一場歷史光榮失敗者的遊行大會。

對於這一點我有兩個想法。從一方面來說,由曼諾齊歐這類人所再現的歷史觀點顯然是很重要的。但我們沒有必要去創造一種完全只關注過去被主流論述忽略的小人物的歷史,因為文化中已經有太多壯志未成的悲劇英雄。那可能會讓歷史流於意識型態,而這絕對不會是好事。

大體而言,你可以說我對《乳酪與蟲子》有種矛盾情結—它顯然是我最成功的一本書,沒錯,但我不敢說它是我最好的著作。

問:但您的書賦予曼諾齊歐屬於他自己的聲音。這對書本身來說不重要嗎?讀者們很難不被這個人的生平事蹟打動,這個用盡一生來獲取被傾聽機會的人,長久之後終於被一個聽眾發現了他的聲音,並且獲得些許認同。

金茲伯格:我同意我們對死者有義務。說出關於他們的事實真相是我們的責任。而且你或許可以說,多虧我的書,曼諾齊歐的事蹟才得以流傳後世。曼諾齊歐成了他出生的小村莊的在地英雄(那裡已經成立了曼諾齊歐中心)。許多不同國家的讀者也因著不同的、常常是出人意料的理由,進而認同他的想法。

但我不確定這是否必然意謂著曼諾齊歐如今已得到「傾聽」。評價的過程很難,而我常覺得我在這當中是個邊緣角色。書出版了,得到很大的成功,接著被它的讀者接管過去了,這些讀者自有使用這本書的目的所在。雖然看似奇怪,我對那毫無準備。

特別諷刺的是,當這本書全然作為同樣性質的研究—曼諾齊歐對於他人著作的自我採擇時,讀者的力量便凌駕於文本之上。

卡洛‧金茲伯格於1966年出版他的第一本書—《善行者》(I benandanti),介紹一個對他泰半的歷史學家生涯具有重大象徵意義的主題:女巫審判和庶民信仰之間的關係。這個故事又一次發生在弗留利,而且這次同樣也是讓宗教裁判所法官相當驚愕的事件,這是金茲伯格研究的起點。

1575年時,有兩個人因涉嫌奉行巫術而遭到審問,法官們被告知魔法故事、秘密夜行經歷,以及一些似乎符合法官所認定的恐怖女巫夜間聚會中的秘密儀式。但有一件事沒有完全與所提供的故事吻合:被告強烈否認自己是女巫。相反的,他們說,他們是「本南丹蒂」[3](benandanti)—「做好事的人」—是好基督徒。每晚為基督出征,對抗那些出來破壞村民作物的可怕女巫。

在金茲伯格的書中,他重新檢視十六、十七世紀時,發生在弗留利地區一連串對本南丹蒂的審判。他的見解是這些「好」女巫提供的古怪證詞,讓我們得以獲窺民間普遍流傳的異教豐收崇拜,想必這種信仰不但早就已經存在,且與基督教時代並行不悖—一個對作物豐收的崇拜—最後以扭曲的形式,在基督教對於女巫夜間聚會的看法中重現。

這個論調不但違背對巫術概念的既有看法,更是與中古及近代早期歐洲庶民宗教裡的一般觀點不一致。這個論調在金茲伯格接下來的三十年中,都是他最感興趣的方面,1989年時,他對這個主題的全神貫注,寫就了他偉大的作品Storia notturna: Una decifrazione del Sabba(即《出神》),金茲伯格自己將此視為他的力作(magnum opus)。

金茲伯格:這完全是從偶然開始的。就如同我在歷史學家生涯中已做出的其他發現一樣。我相信在研究過程中的關鍵時刻,必須讓自己變笨—完全住進一個未知國度(the sate of not understanding)裡。它留下一個契機,從那些突如其來發生的事物泉源裡發現偶然事件。

我之所以能夠完成第一本書的寫作,是因為我無意間發現一份關於利沃尼亞(Livonia)〔今天的愛沙尼亞與拉脫維亞所在地〕當地某人的歷史文獻。這個人在1692年被以狼人的身份控告,他告訴法官,某些夜晚他有變身成狼的情況,並且站在上帝這邊對抗那些偷走人民農作物的女巫及惡魔。

令人驚訝的是,他的供述都詳細地符合了那些善行者的供詞。這些相似之處只是巧合嗎?或者可以說是這些案例是根源於那些曾經廣為散佈的庶民信仰?我設法在最後一刻將《善行者》的部分作修改,但照這樣看來,我知道得全部重新來過了。

扭曲的證據

問:在《出神》一書中,您研究宗教的豐收儀式—從歷史與地理這兩個相當不同的背景中源出的宗教觀念,這些和您在關於本南丹蒂與波羅的海狼人(the Baltic werewolf)的研究中有某些相似之處。您回溯他們之間的關聯,那讓您描寫一系列關於神話、儀式,並且往上追溯人類的根源直到史前時代,甚至還包含了地球上的廣大地區。您會不會擔心這樣的寫法,是有些過火的推論呢?

金茲伯格:在寫《出神》時,我發現自己身處於面臨難以克服的方法論問題上。我內心一定得天人交戰,不斷與自己討論什麼看法才可算入所謂的歷史黑暗面。我們對這些所知有限,掌握的可用材料很少;而且極少時候,這些材料真的出現在文獻史料中,也總是得經由另一人的觀點來呈現。例如:編纂民間故事的人、人類學家、或是宗教裁判所成員的掌控與過濾。因此「原始」材料極難取得。

而且,這些看法藉由其複雜的本質與晦澀難解的現象,促使重要且明白的歷史解釋得以存在。但那並不表示說這些看法不曾存在或彼此沒有關聯。我們在這裡處理的歷史真實面向,在根本上與以往歷史學家所做的完全不同。但當然不是說它一點都不重要。

問:您曾被指責在您的書裡推測太過,您自己如何描述您在《出神》中所使用的方法?

金茲伯格:作為歷史學家,我們必須依靠所獲致的資料來選擇適合的方法,即使只有一些線索可以傳達某個重要的歷史真實,提供我們將它們正確地拼湊起來。在《出神》這個例子上,原始材料嚴重不足且四散各處的情況下,「比較」(comparison)變成一項重要的研究工具。

拿本南丹蒂和利沃尼亞狼人來說,若要從他們開始,這兩個案例在歷史意義中是沒有任何關聯的。但是當我去比較時,他們之間的共通性數量令我印象深刻。「比較」可以闡明有哪些相似處,這個地方我們若用其他方法可能會聚焦於不同處,而「比較」在這個例子上是具有決定性的效果吧?

舉例來說,書裡有一章是關於「跛行者」(limping)。利沃尼亞狼人被一個跛腳小孩所領導。過了一段時間,我被大量的神話和宗教儀式所吸引,在那裡頭「跛」(lameness)具有相當的影響。如果一個人要採用背離傳統歷史研究的取徑,那就永遠無法發現他自己心中的懷疑,到底是否存有一個歷史連結—就如同我試圖在書中呈現的一樣—透過阿基里斯的腳踵(Achilles’ heel)、灰姑娘遺落的玻璃鞋(Cinderella’s lost slipper),以及中國豫舞(Chinese Yu dance)之間,雙腳被拖拉著踩踏出輕快活潑的步伐。

但當一個人開始察覺到這個相似點時,一旦注意力被吸引,便難以否認這個點的存在了,他會突然發現自己面臨一個真正的歷史問題,不得不去對它深入研究。這就是為什麼「比較」對歷史學家來說是如此獨特的對策:它幫助我們提出問題。

拿我自己來說,我在埋頭寫作《出神》時,發現的那些錯綜複雜、具有神話和宗教儀式色彩的相似處,逐漸形成單一主要的歷史問題,是一個我可以設想最重要的,以及我不得不試著回答的問題。即使這意謂著我需要求助於一些,可能會讓我在「經院派」(serious)歷史學家中,丟臉的研究方法和取徑。

尺寸實驗

問:但在比較方法和編年史(chronology)之間,可以這麼說,這裡不是有一個矛盾嗎?《出神》以1321年春天的事件敘述做開始,您以描繪為端,經由介紹,時間是特定一年的幾個月間發生的事件,並且試著說明人類存在以來的基本議題。您如何讓這兩種概念,相互調和在一起?

金茲伯格:我主要把《出神》視為一種「尺寸實驗」(experiment in size)。在一本書裡,同一時間將非常小和非常大的事情—微觀和鉅觀(macro)史學—結合起來。你可以說這樣的作法很吸引我。

還有,意圖引起爭議是這本書構成的基礎。它可能被當作所謂的「中階歷史」(middle history)評論來讀;一種毋須置喙便可接受其解釋標準的歷史,在所呈現的事物脈絡中,我們將其視作「理所當然」(natural)的層級—一個國家、一個時代、一個時期等等。

如果可以,我想要證明一點,就是研究的眼界絕不能限於人云亦云。我們所使用的研究規模—端視其是微觀或宏觀層級—總是會決定我們如何解答每一個案例。

所以,你所提到的這兩種層級必須被一併視之。首先我注意到的是女巫夜間聚會看法之由來,在一個特定地區,越過一段有限的時間,以具體而又有明確日期的歷史事件作為媒介。但這些東西從何而來?我們如何解釋夜行(nocturnal rides)的概念、出神的秘密儀式、教派集會,並且能將這些與陰謀論結合起來。面對這些我們有能力找到清晰明確的解釋嗎?要回答這個問題,我們必須前進到另一個層次。

任何所發生的事,無論它看起來多麼微不足道,只有在更大的歷史真實架構下才能夠被理解。

即便金茲伯格的童年和教養過程都受到他父母激進政治活動的影響,他自己卻從來沒有參與過任何政治活動。儘管如此,打從《出神》出版十餘年以來,泛稱為政治性的議題已在他的作家生涯佔有一席之地。這個現象在他的《法官與史家》(Il giudice e la storico)中最為明顯。

這是關於金茲伯格一位多年親密好友的被起訴案,名叫亞德利安諾‧索夫利(Adriano Sofri)的義大利作家和激進派份子。1988年索夫利被控謀殺警察局長路易治‧卡拉布列希(Luigi Calabresi),被判以二十二年有期徒刑。

在金茲伯格的書中,他十分詳細地檢視索夫利案,並提出最基本的相關問題。他不只是質疑那些作為判決基礎的證人供述,同時也涉及到義大利司法體系的整體工作。

然而這本書對於近來歷史研究本質上的討論也有所貢獻,同時也仔細考慮了歷史學家和法官各自的角色,以及他們和真相與歷史之間的關係。金茲伯格在敘事方面的鑽研和對傳統歷史書寫的批判,已讓他的見解與後現代史學互有關聯,但這正是他極力反對的事情。

在一系列的文章中,他對歷史真相概念的辯護表現得十分激動,而對後現代史學理論的批判,則是驚人地嚴苛。

金茲伯格: 我發現我經常被歸類到我的「敵人」(enemies)陣營中。這顯現了歷史中的後現代主義整個討論是多麼被簡化。當然,歷史的書寫是一種「建構」(construction)。我們將那些經過長時間代代相傳留下的碎片過往兜攏在一起,就是為了建立一幅過去可信的圖像,但這幅圖像卻同樣是「再建構」的(reconstruction)。

就是這種內在張力—這兩種原則之間難以駕馭,且通常難以預測的互動—賦予歷史研究獨特的性質。然而,在爭辯的兩端,要同時在心裡保有這兩種想法似乎很困難。

原則上,我們一開始時,就不應該著手進行對於歷史真相(truth)的爭論。相反地,我們應該進行證據(proof)的討論。作為一個歷史學家,應以何者為基礎來進行辯論?還有,說「某些事已經為歷史所證明」是什麼意思?並且,我們可以從哪一點來駁斥一種歷史主張?

值得注意的是,後現代主義者似乎絲毫不加以鑑別,就採用實證主義者那些不容爭論以及客觀存在的史料的天真見解,那些資料僅可用於充當最終真相的記錄而已。

無可否認的,一種概念本身已有一定時間的影響力,但事實真相使得它仍為爭論的要點。有些人好像認為,如果能夠證明具備完全客觀依據的歷史知識不存在,那麼就不可能有歷史知識了。這很明顯是一派胡言。

我們真正需要的是對於歷史證據更精細的見解。例如,當我們試圖調查那些置於傳統歷史科學領域之外的事物時,一種將所有我們面臨到的特別問題都考慮進去的證據見解。實證哲學家的證據概念是建立在十九世紀歷史的政治、軍事,和法律層面上。例如社會史和文化史,今天則很明顯是依賴史料中一種不同的驗證方法和不同類型的證據。

無數的可能性詮釋

問:但是後現代批評有沒有幫助我們證明那些在歷史中被視為理所當然的看法﹖也就是說,我們所珍視的大多數歷史真相實際上都是被建構出來的嗎﹖

我完全支持後現代理念中所持的反威權主義立場。在某種程度上我甚至可以理解他們的懷疑態度。例如,我們可以輕易地接受「對於所有已知的歷史現象提出新解釋是可能的」,因為所有的科學性陳述都有其可議之處。因此,猶如卡爾‧波柏(Karl Popper)所指出的,就某種意義上而言,這些陳述都只是暫時的。即便在可能性被駁倒到趨近於零的案例中,如同布洛克(Marc Bloch)所指出的,所有關於歷史的陳述都應該劃歸於可能性的領域。

當然,這兩個人都不是後現代主義者。要藉由他們的專業權威來主張所有的歷史解釋都是同義的,是相當愚蠢可笑的。從相對論中尋求解決之道—從歷史研究和社會層面上著手,是我們最容易用來解決所面臨的挑戰的方法。

就我的觀點來看,相對論者的立場根本上是錯的—是思想錯誤、政治錯誤,也是道德錯誤。現代思想史中有個讓我覺得很奇怪卻印象深刻的觀點,即如「真相」(truth)和「真實」(reality)這樣的詞已沾染上反動思想的污點,然而像「夢想」(dream)和「欲望」(desire)這樣的詞卻被認為是很激進的。結果,保守的文化立場成為激進主張,而批判傳統所依賴的範疇卻遭到放棄。

對左派份子而言,這是致命的錯誤。選擇欲望來反對現實(包括討人厭的現實),我覺得這是一種不切實際的阿Q式對策。在這一點上,我感覺到這與1968年的文化和其長遠影響距離甚遠。

同樣地,我發現歷史研究中,圍繞著後現代主義的爭辯基本上會使人產生誤解;它已經成為幫助掩飾當前面對歷史學門所產生的真實認識論與政治爭論的虛假爭辯。

問:若這樣說對嗎,那些歷史面臨的挑戰其中有一項是歷史與文學的關係?您常將您的興趣寫入現代主義者的傳統中。但是文學現代主義對傳統歷史真實再現所做的批判,經常被引用為說明傳統歷史寫作內在固有不可能性的主要例子之一。

對我來說,那還是另一個人為矛盾。將歷史和文學視為兩個完全分離的領域是錯誤且非歷史的。這兩者總是存在於對話中,或多或少有些重疊。事實上,歷史書寫有時候會依賴小說形式,而且它經常依賴文學模式,這並不會讓我們訝異。

對歷史和文學來說,一種研究途徑就是從事實出發,因為這兩種學科都對真相有探求的義務,以及檢視這個真相如何在不同的時期得到實踐。這當中我最先考慮以文學現代主義來作為發現真實新形式的嘗試,並非僅止於形式面的嘗試。在這個面向上,這與我身為一個歷史學家來說關聯甚大。

每一種文學機制—無論在小說的或歷史的文本中—都有它特有的方式讓事實鮮明可見,傳達它對事實的看法。有人也許會說,特定的語言形式和特定的真相形式相關。這裡有一種實行上的形式限制,每一種文學形式迫使我們去發現一種事物而忽略其他。例如傳統的敘事(narrative)形式,有它本身的侷限。它展現了一種事件先後順序的限制:某件事需要率先出場,某件事要隨之在後。

當我寫《乳酪與蟲子》的時候,我真希望整本書開展成巨大的一頁,好讓我得以掙脫束縛盡情寫作。這當然是個可笑的念頭。但歷史學家所利用的文學形式,總是會成為分離歷史工作與其著手描繪的事實的兩種主要過濾機制其中一種。

另外一種過濾機制則是史料本身。這兩種過濾機制實際上包含了無數潛在的扭曲因素。因此,單純歷史敘事的觀念與無法否認的歷史證據一樣愚蠢可笑。

我們的知識是零碎不全的

問:自您發表您極具代表性的論著以來,您始終在寫作形式和內容構成方面,保持相當獨特的風格。您的作品由一系列的獨立篇章或短篇構成,賦予作品內容一種無連結性、隨筆式散文的特色,即使是在大部頭的作品如《出神》中也一樣。什麼原因促使您採用這種風格?

我開始運用這樣的方式處理史料,是因為在我年輕的時候,我讀了路易治‧伊諾第(Luigi Einaudi)[4]的作品。伊諾第是一位傑出的經濟學家、經濟史家,更曾出任義大利的總理。同時,他是一位著名出版商朱利歐(Giulio Einaudi)[5]的父親。

這篇論文由一系列的幾個段落所組成,這個寫作手法呼應到我對電影與蒙太奇手法的迷戀。蒙太奇符合我在歷史研究中考慮的結構要素。它很清楚指出,我們的知識都是零碎不全的,而且知識來自一個開放的過程。

我始終有這個抱負,要將研究過程的不確定性在我的寫作中呈現出來。可以這麼說,我試著去描繪己身的猶豫,讓讀者可以自己做判斷。歷史寫作應當是追求歷史本身的民主性。因此我的意思是,從外部去檢查我們的表達方式是否可行,而讀者不只參與結論的終點,同時也參與了引導他們閱讀的過程。

問:在《出神》出版後的那幾年,您將自己的寫作大半侷限於論文或論文集中。唯一的例外是那本為亞德利安諾‧索夫利辯護的專書。您不總是說,在您的著作中這本算是非常特別、引人注目的嗎?

是的,你說得對,確實如此。我發現要去談這本書很難。這是我第一本集中描寫一個正在發生的事件的書。此外,寫作時我心中有非常明確的意圖:我的目的在使索夫利和另外兩個也因謀殺卡拉布列希而遭起訴的共犯獲得赦免。我想讓這本書化身為行動(action),自然就在作品中留下這樣的印記。

但我的計畫沒有成功,那讓我很懊惱。在我看來,這本書沒有影響力。的確,這本書吸引了很多人的注意力,但並沒有達到任何作用。索夫利仍身繫囹圄,所以如此看來,它是我的著作中影響力最小的書本,儘管它是現實性和政治色彩極為鮮明的一本。

問:那麼意思是說你認為這是個失敗嗎?假使你重頭來過,會採用不同的筆法嗎?

不,我確定我會寫出同樣一本書。但那不會讓事情有任何更好的改變。

問:您說您的著作不曾帶有政治性的意圖。然而,在您著作中的某些地方,您曾試圖聯繫至某種自由解放的計畫。但也許可能是一種烏托邦主義的想法,更甚於是一種政治企圖。在《乳酪與蟲子》中,您引用德國哲學家班雅明(Walter Benjamin)的話:「沒有什麼已發生的事會在歷史中失落。但唯有救贖人性,過去才得以還原全貌。」

從這個觀點來看,歷史學家與宗教在本質上有某些共通相近之處—他們當中的某些人試圖喚醒那些被遺忘的事情,藉以救贖人性之價值。是這樣嗎?

我寫那篇序言是很久以前的事了…這樣說好了,今天的我大概不會去使用那句引文了。班雅明是以猶太人和激進派身份的口吻,在二戰期間寫下這句話,那是因為在當時已絲毫沒有希望的情勢之下,他仍必須期盼下去,因此讓這句話的影響到今天仍然相當深刻。

這段話談到了一個深植於我們傳統中的信念──最終萬事萬物都將得到救贖的信念。就像一位教堂神父所寫的,在末日就連惡魔都將得到救贖。這是個很美好的想法,但我發現很難去相信它。所有的事物──生命、歷史、自然──在今天似乎都極易遭受非難。大體而言,我認為很難去理解歷史中的意義。

我不曾懷疑作為歷史學家的意義,但我非常懷疑歷史本身是否具有任何意義。

就連記憶本身也是有其問題。細想「已發生」的萬事萬物,一如班雅明所寫,我們可以保存下來的又有多少,幾乎完全沒有!而且,我們也無法保證我們所知道的歷史就是重要的歷史。

以我們自身為例,我們甚至不知道我們所記得的,在我們擁有的生活中是否真值得記憶。還有,我們真正記得的關於我們自身的一切是否正確。細想所有我們從未想過、我們從未完全理解,對我們而言極具重要性的事。大部分世界上真正重要的事可能從未傳遞下來、也從未被記得過。

歷史、審判與正義

問:您曾在某處寫過,當我們揚棄了最終會有人依據歷史判定是非曲直,以及是非對錯終有報這樣的概念時,我們會失去一個連結過去極為重要的方法,那是什麼意思?

關於確切連結我們的歷史概念和對記憶、回憶的觀念這方面,有某些疑難問題存在。在談論歷史時,我們傾向於將之視為人類的集體記憶,但是集體記憶多半是在遺忘(forgetfulness)的前提(premises)上運行的。

在現代國族主義(nationalism)的創造或二十世紀主要的意識型態活動中,集體記憶藉由它所排除的部分,去發揮影響力。歷史已經轉換成一系列的象徵與抽象符號,全然召喚我們重回光榮過往:「革命」、「戰爭」、「階級鬥爭」、「日耳曼民族」、「瑪莉安」以及「無名戰士」等。即使個人記憶在本質上也是選擇性的:我們只記得我們未曾遺忘的。

可以這麼說,記憶(remembrance)是與遺忘相互交織的。這就是為什麼猶太歷史學家耶魯沙利米(Yosef Yerushalmi)指出,「遺忘的對立面不是記憶而是正義。」[6]古老審判概念的根基是最後的歷史正義概念,而且我發現很難不去想,對真正的歷史認知而言,這個模型(model)比我們今天所使用的那些更令人滿意。

但審判的概念不可與報復的概念相混淆,這是非常重要的一點。

我父親在1944年死於監獄的拷打,在他餘生的最後幾個月,沒有一個家人探視過他。他去世的好幾年後,我讀了桑迪羅‧普帝尼(Sandro Pertini)[7]的自傳,他跟我的父親一樣都是戰爭中的激進社會主義份子,後來成了義大利總統。

我發現他曾被監禁在和我父親相同的監獄中,而且在我父親去世之前還跟他有過一面之緣。我父親告訴普帝尼一件事:「無論發生什麼事,我們要記住,不要去憎恨德國人。」歷史不應該變成下一代要承擔的罪惡之源。

儘管如此,歷史正義的概念必須以它自己的方式—一種承認過去的特定方式—來看待歷史。在我看來,審判概念的核心是這個最終的承認。這很難用精準的措辭來表達,但我始終有印象,當我還居住在德國時我可以看到,有這種歷史意識的人和沒有這種歷史意識的人,中間存有極大的差異。在那個層面上,你可以說我身為一個歷史學家,正在參與一個政治性或道德倫理的計畫。

我們無法改變歷史,但我們可以協助維持我們與歷史之間的連結。

[1] 譯註:薩拉森人原本係指從今天的敘利亞到沙烏地阿拉伯之間的沙漠牧民,廣義上則指中古時代所有的阿拉伯人,後來也指十字軍時期的伊斯蘭教徒。這些沙漠牧民於第七世紀興起,並在一百五十年之間就建立了一個廣闊的帝國。他們在先知穆罕默德的教誨帶引之下,意圖改變全世界的宗教和政治版圖。

[2] 譯註:中世紀時的黑色藝術家作品與魔法有關,且多半屬於黑魔法,如巫毒、咒術等。

[3] 譯註:本南丹蒂,義大利文原意為「走路走得好的人」,或是「具有良好道德的人」,一般翻譯為「善行者」。從前北義大利仍留存古代土地祭儀,參加這種祭儀者便是本南丹蒂,他們是土地豐沃的守護者。古人以為本南丹蒂能接觸死者之國,並且會為了社會大眾運用他們控制自然的力量。十六世紀晚期,由於本南丹蒂為了作物及家畜的生產力,在夜間與女巫及巫師交戰,宗教法庭因此開始注意本南丹蒂。

[4] 譯註:1874-1961,生於義大利卡魯,卒於羅馬,義大利經濟學家和著名政治人物。1948年當選義大利共和國第一任總理,終身反對法西斯主義。

[5] 譯註:1912-?,1933年於杜林創辦埃伊諾第出版社,出版社的合作對象皆為當時文化界左派新血如雷翁內.金茲伯格(Leone Ginzburg)、馬西莫.米拉(Massimo Mila)等,很快便將出版重心放在文學、哲學及歷史研究方面。大戰後伊諾第出版社成為義大利各類文化的實驗中心,在當時文化界扮演極為重要的角色。

[6] 譯註:此為猶太人歷史學者Yosef Yerushalmi回憶1987年在法國對被稱為「里昂的屠殺者」的納粹黨徒Klaus Barbie的審判時所說的話。

[7] 譯註:1896-1990,1929年創建義大利社會黨。1978-1985年間任義大利共和國總統 。

.jpeg)

譯者:戴麗娟、謝柏暉等

出版社:時英