日治時期的時代之聲

1920 年代的台灣,有人說這是個狂飆的年代,在這段期間台灣人醞釀出自覺意識,逐漸形成台灣人族群的認同,與日本民族有所競爭。也是在這個時間點,台灣文化協會開始創辦文化書局、文化劇團,並且透過演講、讀報、播放電影等方式啟迪民智。台灣人經歷了首次的政黨活動、學生運動的蓬勃發展等等,台灣社會的氛圍出現了轉變。

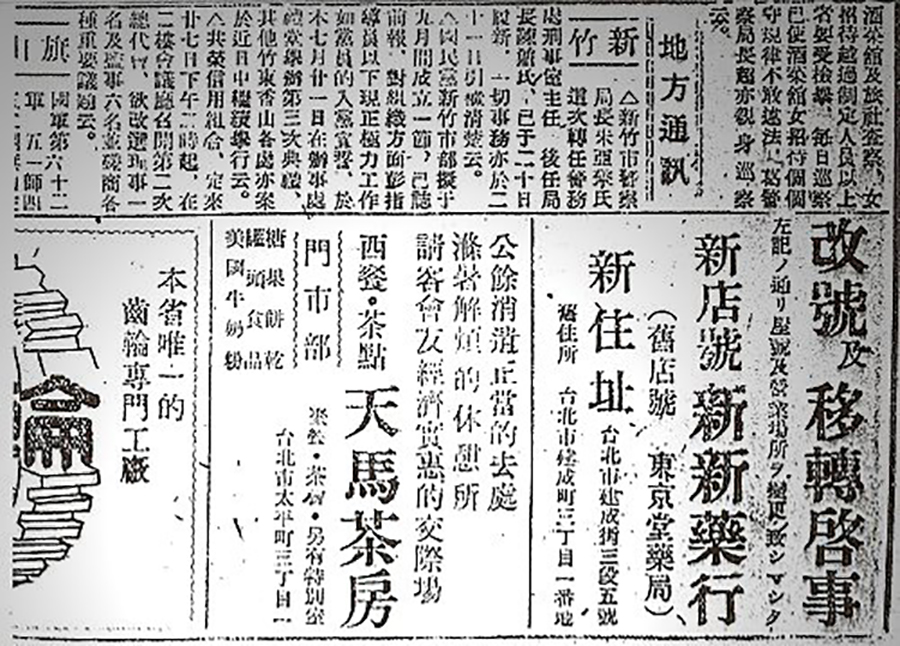

在那個「摩登」電影多半是黑白無聲的年代,新潮的流行大都聚集在大稻埕周邊,咖啡館、西式餐館,那是許多菁英份子討論政治、文化、藝術,思想迸發的場所,1943 年創立的「天馬茶房」就是大稻埕眾多咖啡館的其中之一。

天馬茶房的當家詹天馬,本名「詹逢時」,是日治時期大稻埕有名的仕紳,他常戴著洋高帽、裝扮十分時髦,曾經當過片商、電影商等,更是當時知名的辯士。

實際上,「辯士」跟辯護律師的工作可以說是天差地遠。

辯士是一個專門解釋電影劇情、加油添醋地讓民眾看得懂電影的職業,換句話說,一部電影好不好看端看辯士會不會講。據說當時許多觀眾就是為了一睹「詹天馬辯士」的風采才進電影院看戲。

甚至,今天台語歌曲的先鋒也與詹天馬有關係。

根據莊永明的研究,由於詹天馬曾為電影《桃花泣血記》填過歌詞,許多台語歌曲便是受到這部電影歌曲的啟蒙後而創作出來。例如在大稻埕的巷弄裡創作出像是〈望春風〉、〈補破網〉、〈雨夜花〉等許多知名的台語歌曲。

看看詹天馬填的《桃花泣血記》,他嘗試透過歌曲,鼓吹當時新潮的自由戀愛風氣。歌詞如下:

人生就像桃花枝,有時開花有時死,花有春天再開期,人若死去無活時。戀愛無分階級性,第一要緊是真情。

直到今日看了仍讓人震驚,他的思想非常開明。一開始就告訴聽者人生短暫,應該要好好把握活著的時候;其次寫到愛情不該被困在舊時代的階級觀念裡,真情才是最重要的。詹天馬這樣跟得上時代的思想,與大稻埕的環境不無關係。當時,生活在大稻埕的仕紳與女性生活方式相對比較自由,也因此孕育出許多藝文工作者,大稻埕就是那個時代的藝文創作園地。

兩個時代的窘境:日治時代與遙想的「祖國」

1945 年 8 月 15 日本戰敗,直到 10 月 25 日中華民國政府接收的近三個月時間裡,住在台灣的仕紳出現了大懸問:我是誰?我可以是誰?台灣人是否可以出頭天了?

中日戰爭結束,也讓台灣的仕紳內心開始擺盪。

「中國人」會不會比日本人更歧視台灣人?選擇到日本生活會不會比較好?這時許多仕紳道聽塗說了中國人的行逕,像是新政府對待台人的態度、土寇橫行、賄賂等異聞紛紛出現。甚至台灣本島出現「自治」政府的想法,希望能夠維持現狀。探究最根本的原因,就是台灣仕紳對中國政府的不安與不信任。

1945 年 8 月 15 日,「終戰」的這一天別具歷史意義。除了代表二次大戰終於結束,台灣的命運也走向了另外一種變化:

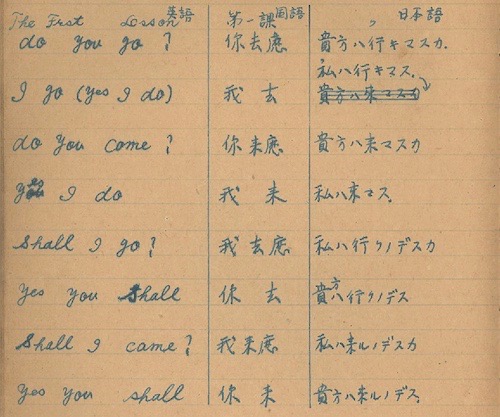

(一)「國語」原本是日語變成中文。

(二)從「日本人」變成「中國人」。

(三)從「太陽旗」到「青天白日旗」。

(四)從「皇民化」到「中國化」。

當時《民報》社長林茂生曾經期待,脫離日本殖民時代的國家與社會,終於可以不用再對立。但是,台灣行政長官陳儀上任之後,發動「漢奸總檢舉」對中日戰爭期間出賣過國家利益的人做總清理。對台灣人民來說,無非是利用「漢奸」的名義對政治菁英進行思想審查。其中又以辜振甫為首的「謀議台灣獨立案」最為著名。

當時,以辜振甫為首的百名仕紳,被警備總部懷疑他們醞釀推翻政府而加以逮捕,其中也包括詹天馬。有學者指出,當局雖然逮捕台灣仕紳,從調查到最後判決卻都草草了事,其實政治目的大於實際作用,政府想藉此抹煞台灣仕紳對「台獨」的想像,確保自己統治台灣的合理性。

台灣究竟屬於誰?加拿大或是美國託管的可能性有多少?倘若中華民國只是代表太平洋的盟軍來接受日軍投降,台灣這塊島嶼究竟該何去何從?

對台灣菁英來說,這塊土地的命運、個人的選擇都在不斷地擺蕩當中。

詹天馬、天馬茶房與二二八

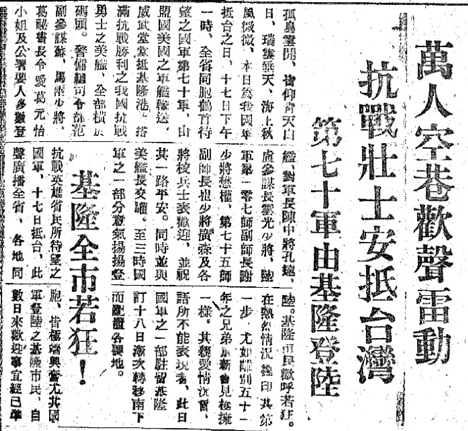

1945 年 10 月 10 日台灣慶祝第一次中華民國慶日。然而在不久之後,「祖國」的七十軍也來了。

軍隊坐著美軍軍艦到達基隆港下船,群眾歡欣鼓舞、列隊歡迎。只是出現在群眾面前的軍隊,卻是帶著扁擔、挑著被褥與鍋子的景況,還有人甚至沒有鞋子穿,兩頭掛著雨傘,殘破不堪的綁腿,甚至並不是每位士兵身上都有佩槍。

「這難道是祖國的軍隊嗎?」

當時的仕紳吳濁流於一場歡迎會中,聽到一位台北師範的學長說,「中國二乘二會變成三、或五,甚至有時後會變成六或八也不一定。」這樣的印象對受過日本教育的台灣仕紳來說很是詭異。

再者,來到台灣的台灣省行政長官權力一把抓,掌握各個機關的核心,當時陳儀認為「台灣人沒有政治人才」、他們「不懂國語」,產生對台籍菁英的不信任。這也使得台灣仕紳對「祖國」的想像逐漸由期待轉為失望。

同時,因為士兵與官員貪污以及裙帶關係,學校的校長任用不識字的教員,政治關係攀親帶故屢見不鮮,讓部分台籍仕紳感受到這根本不是「接收」而是「劫收」。

據說詹天馬還曾經戲弄過當時的「外省人」,在天馬茶房門外寫著「拾獲黃金一枚招領」,不少外省籍人士就就這樣大辣辣地走進店門說那個黃金是他的,詹天馬聽了後生氣地把外省人趕出去,因為他的「黃金」其實是刻有「黃金」二字的小印章。

這則故事的真假雖不得而知,但卻可以從中見到台籍菁英對於外省籍人士的負面觀感。

總總情緒的積累,終於在 1947 年 2 月 27 日一個小插曲點燃了怒火。

查緝私煙的員警在天馬茶房前,與林江邁女士拉扯的過程中,用槍托擊中林女士的頭部,導致林女士流血昏倒,一旁民眾群情激憤,查緝員這時又開槍擊中路人陳文溪。

社會上累積已久的「民怨」一觸即發。

由於日治時期已經有集會請願的經驗,許多民眾於隔天前往台灣省公賣局台北分局時官方卻以機槍掃射,造成大量無辜民眾的傷亡。自此,全島型的抗爭運動爆發。

歸納起來,當時社會上對政府的態度有兩種:一則仕紳希望透過這次事件化危機為轉機,向政府提出建議藉機改革;一則走向激烈的反抗。台灣歷史的悲劇二二八事件就在天馬茶房門口,拉開序幕。

天馬茶房與時代之魂

天馬茶房裡有新式咖啡、有劇團表演。從 1920-1930 年代以後,那是台灣人意志覺醒的時代,仕紳多半受過日本高等教育,喝過洋墨水,他們開始要求日本政府改革。直到國民政府「光復之後」,陳儀政府在極短的時間,要求台灣人不能使用台語,劇團表演、教職員、公務人員必須使用國語,這讓許多知識份子陷入失去對話的空間,或可稱之為「失語者」。

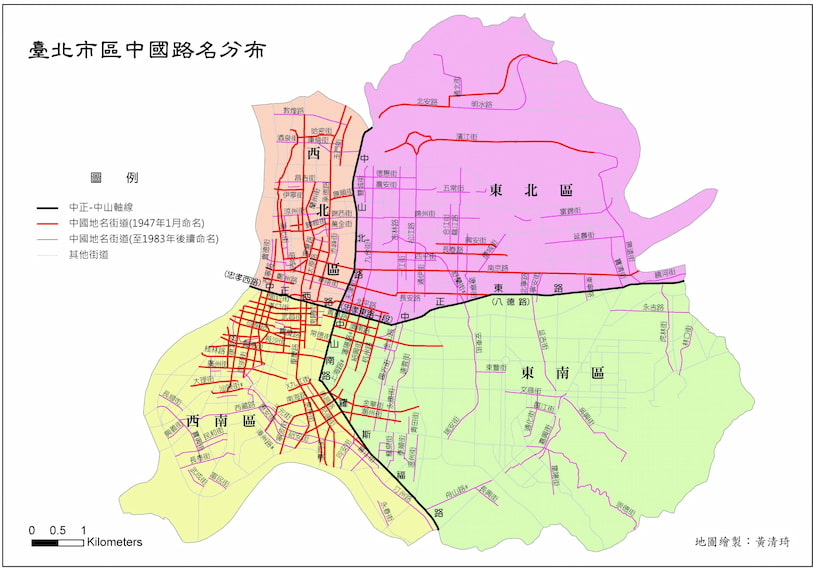

根據學者的觀察,曾經喧囂的天馬茶房、永樂座等熱門的消費地點,在經歷了二二八事件後,大稻埕過往繁榮的景像就此消失得無影無蹤,扼腕之餘,也令人懷疑政治在之中動了手腳。

天馬茶房門前,那原本是台灣仕紳、知識份子或是有思想、走在時代前端的台灣人聚集的地方,是思想衝擊、交流的場域。只是二二八之後,隨著政治上的噤聲,眼看時代轉變的「辯士」除了繼續說電影外,也成為官方政治宣傳的喉舌。

天馬茶房已經被拆除,對面的法主宮廟也因為造路被墊高。走在大稻埕南京西路上,附近的城區已經成為文創產業、咖啡店進駐的地方,也是日本遊客最常拜訪的地方。但我們仍可以從新興文創裡,看到舊台北的痕跡。

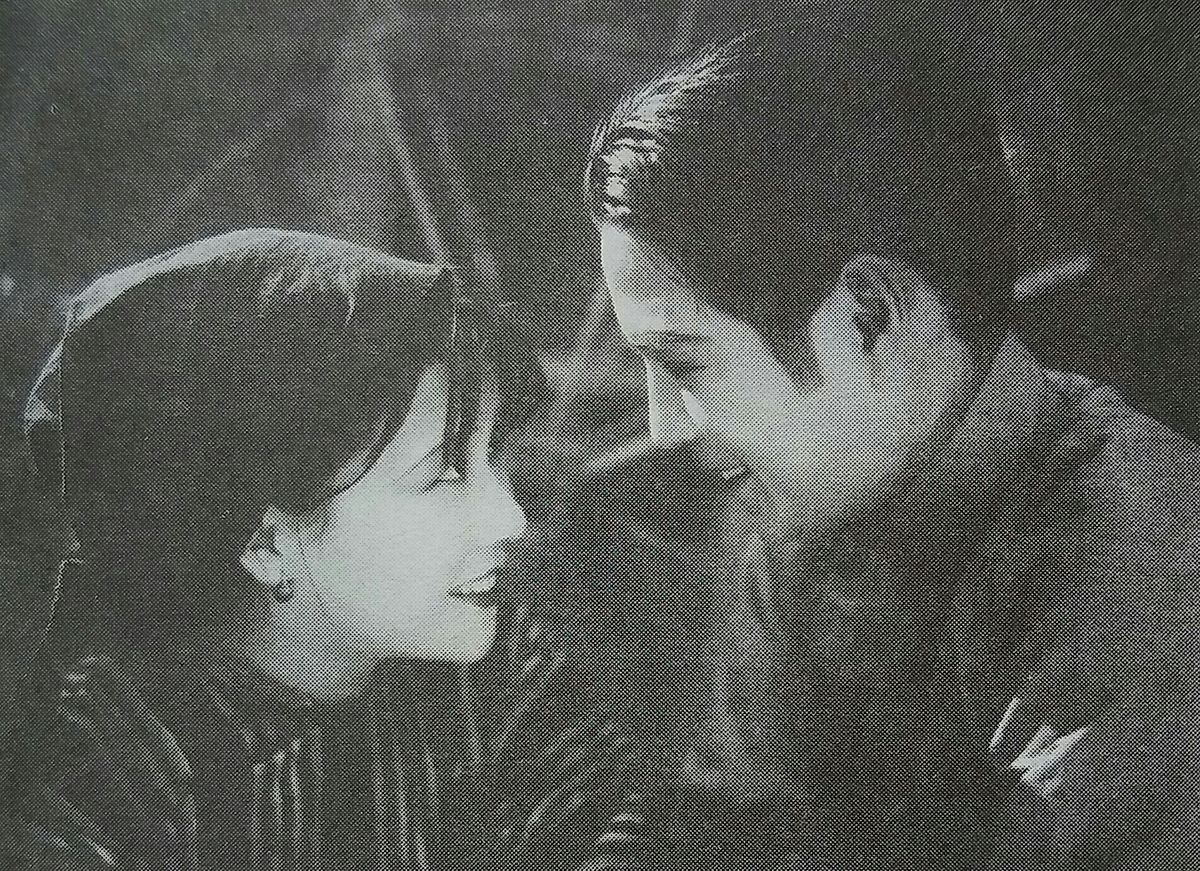

1999 年林正盛導演拍攝《天馬茶房》電影,就以詹天馬以及他所開的天馬茶房、劇團當背景,透過一段愛情的悲劇述說時代的悲歌。電影裡一首《幸福進行曲》就唱著那個時代的青春、熱血以及對政治的積極,一切似乎從大稻埕出發,詹天馬的天馬茶房只是時代的縮影,在二二八過後,已經逝去的台籍菁英不再有聲音,未逝去的台籍菁英以無聲的方式,不是只保全自己,而是用沉默來抗議那個時代的矛盾。狂飆年代的他們年輕過,瘋狂過,現在那個年代的理想抱負,又由誰接棒呢?