回顧戰後臺灣漫畫的發展,如同臺灣的民主之路,就是一連串不斷被壓制到邊緣,然後又從努力從邊緣蓄勢反撲,屢戰屢敗,屢敗屢戰的輪迴。

1989 年 6 月 19 日,臺灣股市衝破萬點大關,加權指數來到了 10,105.81 點,交易市場一片榮景,不少股民在交易所內外開香檳、放鞭炮慶祝,臺股的猛牛完全無視於同時間國內外的情勢,一路上衝。當各大報章媒體仍在報導六四天安門事件,對照著各大號子裡的歡迎鼓舞,形成奇詭的對比。

1987 到 1989 年間臺股的離奇漲勢,形成全民瘋股票的奇觀,然而,這炒作出的虛假榮景,當政府 1990 年開徵證券交易所得稅,整頓金融秩序,再加上中東波灣戰爭的爆發等,臺股被打回原形,從一萬兩千多點狂洩至兩千多點,三年來的泡沫終於破裂,留下了臺股將投資和投機畫上等號的文化。

對於這短短數年的股市狂飆,相關的討論很多,其中的一種解釋,溯源至戒嚴時期主政者為了維繫政權的穩固,企圖扭曲正常制度的健全發展,打壓、宰制臺灣應有的活力,特別是對外匯的嚴格控管,禁止人民私下擁有美金,人們只能將外銷所得兌換成臺幣,造成新臺幣年年超額發行;再加上缺乏投資和消費機會,大量的熱錢在臺灣內部流動。然而,如同電影《侏羅紀公園》那句經典名言:「生命會自己找到出路。」遭到壓抑的能量,終究會以不同的形式找到宣洩的可能。

一定程度上,1990 年臺股的萬點泡沫,可視為解嚴前後社會不同面向的共同縮影,這也是為何在一篇以「漫畫」為主題的文章,要不厭其詳介紹這起看似無關的經濟背景。換句話說,威權體制就是要打造一個封閉系統,囚禁、限縮社會動能的各個層面,經濟如此,文化亦然。

唯有理解當時看似平靜的表層之下,各種激烈衝突所造成的作用力和反作用力,才能夠了解為何在 90 年代的臺灣,會突然如煙花綻放一般,產生出無數風格迥異的漫畫創作者。

戒嚴下的文化控管與強勢日本漫畫的引進

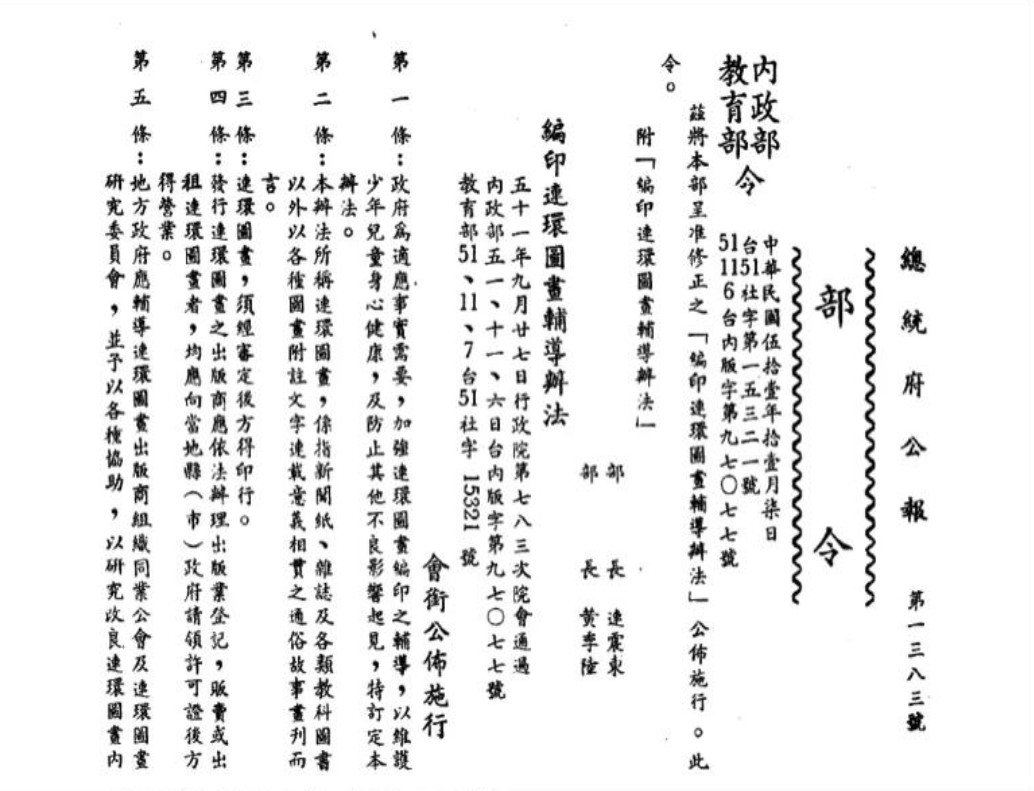

1966 年政府實施《編印連環圖畫輔導辦法》,再加上之後一系列的配套法令,是戒嚴時期對臺灣漫畫最致命的一擊,左右了創作的能量和出版的運作;而當臺灣本土漫畫創作被審查制度弄得奄奄一息,面對蕭條萎縮的市場,主事的國立編譯館竟允許出版業者將日本漫畫以盜版的形式引進。[1]

質、量規模均龐大的日本漫畫,再加上盜版的低廉成本,徹底改變了臺灣漫畫的生態環境,也導致了對今日臺灣多數人而言,提到「漫畫」想到的一定是日本漫畫,漫畫迷往往對日本漫畫家如數家珍,卻很難叫出一位臺灣創作者的名字。

通過國立編譯館審定的漫畫,會將執照印在書籍背面或版權頁。(圖:國立臺灣歷史博物館)

通過國立編譯館審定的漫畫,會將執照印在書籍背面或版權頁。(圖:國立臺灣歷史博物館)解嚴前夕的臺漫復興 大型競賽與報刊曝光

幸好,1980 年代當威權統制受到來自體制內外的反抗和挑戰,臺漫也在新一代的創作者和出版者的引領下,試圖走出新章。解嚴前夕的臺漫復興,最重要的兩大關鍵,一是大型漫畫比賽的舉辦,如《小咪漫畫周刊》(1979 年創刊),到之後由中國時報系所舉辦數場比場中,挖掘出許多日後臺漫的重要創作者。其次則是作品發表和曝光機會的增加,從最初附著在既有報章雜誌刊物所增設的漫畫欄位,到專門漫畫期刊的創辦,催生出無數的佳作。

臺漫最早是以各大報刊雜誌為基地,為配合報章期刊的排版,單格漫畫和四格漫畫是最主要的形式。配合報刊的風格屬性與即時性,較能不受日本漫畫影響,走出獨立的市場,許多漫畫家因此受到矚目,例如蕭言中和朱德庸,可視為單格和四格漫畫的代表。蕭言中的《童話短路》對童話內容進行改寫和嘲弄,以簡單的筆觸,「惡搞」人們熟知的劇情,連載時即大受歡迎,單行本更是大賣。朱德庸連載的《雙響炮》,以男女之間的愛情為主題,擅長捕捉男女相處時細微難解的矛盾,留下無數讓人心有戚戚焉的經典對白。

政治漫畫是在報紙、雜誌連載另一重要類型,此時期風格最鮮明的創作者,如魚夫、Co Co、L. C. C. 等等,其內容呼應著當時黨外力量的崛起,針砭時事,批判當權者。要畫出這樣現實指涉意味的漫畫,必須每日、每週,讓畫筆於理性論述、感性情感和幽點趣味三者之間取得平衡,才能將讀者心底的不滿轉化成臉上的微笑,或者相反過來,使笑容成為思索社會當下不公不義的觸媒。

政治漫畫還必須頂著來自政治的壓力,Co Co 就曾經被迫於 1981 年短暫地逃往美國。除了黨外的政論漫畫,支持政府立場的漫畫家,亦在不同陣營的媒體上發表作品,在那熱烈參與政治的年代裡,不同主張的政論漫畫家也將彼此的技藝提升至另一層次,成為各大媒體不可或缺的篇章,也是臺灣漫畫最為穩定的一支。

《烏龍院》與《莊子說》在出版市場開創佳績

以報紙連載為起點,臺漫逐漸開枝散葉,開始有漫畫家跳脫單格和四格的限制,進行新的嘗試,敖幼祥和蔡志忠是其中的成功典範。敖幼祥於 1983 年《中國時報》所連載的《烏龍院》是其中代表作,用今天的話語形容,可以說是 1980 年代最強的 IP(Intellectual Property),由《頑皮狗皮皮》出道的敖幼祥,在《烏龍院》中創造出長眉師父、大頭胖師父、大師兄、小師弟、蔡捕頭、無情劍客、黑檸檬……等性格鮮明的人物,快速走紅,被改拍成真人連續劇、電影,風行一時;《烏龍院》也從原來的四格形式,逐漸延伸成中長篇幅,作者的編劇和畫技也隨之成長,至今仍是敖幼祥的代表作。

蔡志忠則將創作聚焦在中國傳統典籍的漫畫詮釋,《莊子說》、《老子說》開始,「蔡志忠」三字幾乎就和傳統典籍畫上等號,從諸子百家到筆記小說,再到佛道思想,無所不包。這些今日看來略顯嚴肅的主題,在當時卻是盤據銷暢排行榜的常客;同期出版排行榜上由林清玄所刮起的菩提旋風,可視作系出同源的產物,反映著在那狂飆年代追求心靈沉靜的渴望。

流星般耀眼的「全臺漫」漫畫期刊 《歡樂漫畫》與《星期漫畫》

從報章轉變至漫畫專門刊物,特別是內容完全只連載臺漫的漫畫期刊,是這波臺漫復興的最高潮,象徵著臺漫從配角變成主角,走出自己的道路。

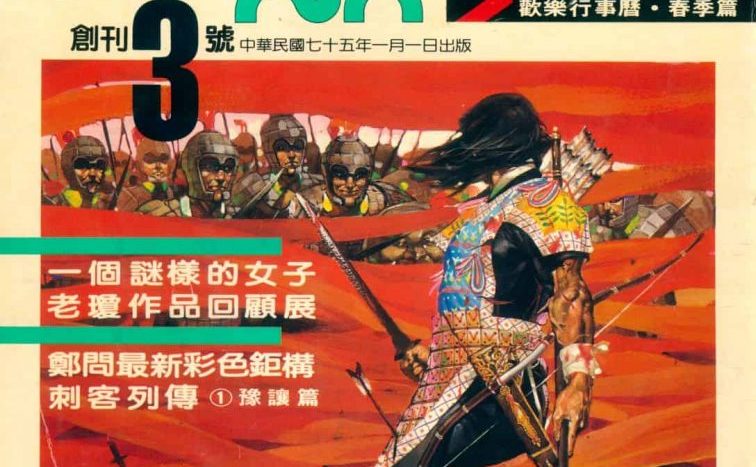

1985 年的《歡樂漫畫半月刊》開始,時報出版試圖推出全臺漫的漫畫期刊,這份刊物幾乎網羅了當時的菁英。前述蔡志忠的《莊子說》即在《歡樂》上連載,另有阿推的《九命人》、鄭問的《刺客列傳》、陳弘耀的《大西遊》、傑利小子的《黑白俱樂部》,以及曾志忠、麥人杰、高永、游素蘭、朱德庸、孫家裕、柏言等人的作品。《歡樂漫畫》至四十期改成月刊,至 1988 年 5 月 10 日出完第五十期後宣布停刊。

《歡樂漫畫半月刊》可以視做臺灣漫畫界一次投石問路的嘗試,隱然看見一絲商業曙;而短短三年五十期中綻放出來的創作能量,證明臺灣的創作者絕對有能力撐起自身的一片天地。

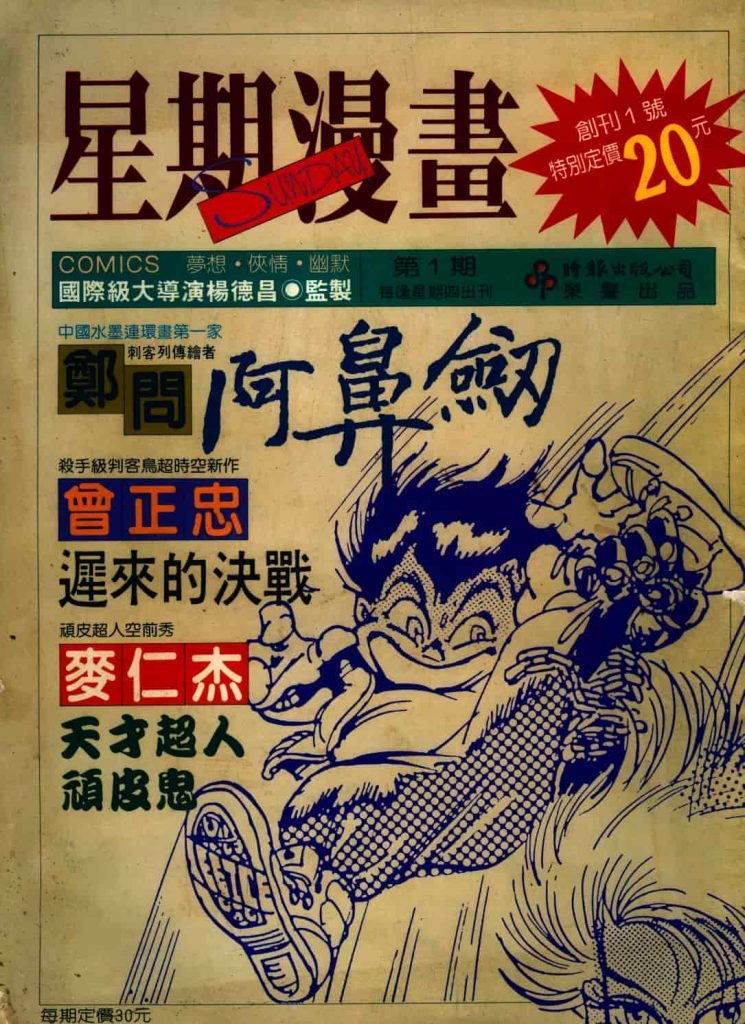

1989 年 2 月,時報出版集團再次推出了《星期漫畫》,這次改採週刊的形式,在水準上要求更高,包括了曾正忠《遲來的決戰》、麥人杰《天才超人頑皮鬼》、任正華《修羅海》、胡覺隆《變變俱樂部》、陳弘耀《一刀傳》、阿推《巴力入》、邱若龍《霧社事件》等作品,日後紅極一時的林政德《Young Guns》也在《星期漫畫》連載了前 4 回,這些皆成為臺灣漫畫史上的經典。1989 年主打少女漫畫的《漢堡漫畫》也於同時創刊,臺漫一時看來欣欣向榮。

體制之下 漫畫創作能量的反作用力

從《歡樂》到《星期》,其特色都在於所發掘的漫畫家或對連載作品的要求,往往不拘一格,沒有任何強加的商業一致性和模仿,重點擺放在個人風格的養成與揮灑。百花齊放的臺漫風格,說明了即使政府對臺灣文化界進行控制,仍有管控的極限;而歐美漫畫這樣市面罕見的創作資源,仍透過有限的人際網路在漫畫同好間傳布。而個人的創作力量也沒有因政治權力導致的文化荒原而埋藏,一旦找到機會,立即爆發。如是的反作用力及訴諸個人風格的藝術化經營,不只是挑戰政府對漫畫長期污名化,同時也挑戰因錯誤政策造成的日漫殖民。

然而,這樣的選擇,《星期》最終仍於 1991 年 5 月停刊。從《歡樂》到《星期》,連續兩份雜誌停刊,而且還是在時報這樣規模的集團領導下,為全臺漫期刊的理想劃下句點。失敗的原因,從外部環境看,90 年代的臺漫終究只是整體出版市場邊緣的少數,對比於同時期東立《少年快報》系列,厚厚一本全日漫,還享有盜版的低成本,全臺漫雜誌根本難以抗衡。從創作的角度而言,臺漫多數作品都是創作者以個人才氣強行單幹的狀態,諸如編劇、編輯、行銷……等等讓日本漫畫市場以穩定發展的產業層面,臺灣則多在摸索的階段。欠缺制度的支持,又沒有市場的回饋,無疾而終或「爛尾」成為當時臺漫的常態。

新世紀的臺漫曙光

隨著 90 年代漫畫版權化,盜版「快報」系列被迫轉型,重談授權,臺灣漫畫創作也移植到這些改頭換面的「快報」裡,和日漫一同連載,但當前述內外環節未曾改變,就只是一再重覆類似的失敗,即使開始使用日漫的圖像語法,臺漫仍只是聊備一格的點綴或附庸;就算像《Young Guns》這樣紅極一時,但欠缺產業面出發的管理和奧援,也在停滯了十年之久,才交代了最後結局。再加上對岸中國市場釋出強大的拉力,臺漫精英大量外流,世紀末臺漫的復興僅成一現的曇花,那如惡夢般的輪迴一直延續到新世紀。

從事後諸葛的角度,90 年代的臺漫的復興,終究只是在表層的爆發,忽視了從根本處對體質進行根本的改善,似乎也隱隱呼應著臺灣「民主」和「威權」對抗的走向,即使已然數次政黨輪替,但欠缺轉型期正義的反省,就只是一連串膚淺的選舉輸贏,無法培養出民主的素養和根基。

不過,這些臺漫好手的嘗試,並非只是一場幻夢。藝術化的風格走向,以及當時播下歐美版權的種子,在全球漫畫市場開始萎縮,出版品走向分眾化之時,反而成為跳脫過往日漫格局的契機。政府這幾年的輔助,如《CCC創作集》一方面普及中央研究院的研究成果,另一方面也可視作凝聚編劇、編輯、繪者、發行者之間的產業演練。同時,主管單位也鼓勵各種跨界的媒合,並推動臺漫評論者或研究者的獎勵。

臺漫被污染的土壤正在一點一滴的改變,如同臺灣民主的未來,值得人們以耐心去灌溉和期待。

(本文作者國立暨南國際大學歷史學系助理教授)

(圖片:國立臺灣歷史博物館)

[1] 陳仲偉(2014),《台灣漫畫記》,臺北:杜葳廣告有限公司,頁58-88。