關於魯定公這個人,史書記載不多,只知道他是那位倒楣的魯昭公的弟弟,名叫公子宋。從史書的記載推斷,魯定公的年紀可能和孔子差不多,現在也過五十歲了。

作為堂堂國君,魯定公當然也不想當三桓的傀儡,在孔子進朝廷參政以後,經常提倡尊重國君,還試圖「墮三都」,魯定公當然知道這是為自己好,所以他很想拉攏孔子,但又不能讓三桓產生警覺。所以魯定公只能很謹慎的試探,看能跟孔子合作到什麼程度。

一次,定公問孔子,君臣之間應該怎麼相處,他的問題是:「國君能夠指揮大臣,大臣應該侍奉國君,這個道理該怎麼落實呢?」(君使臣,臣事君,如之何?)

孔子回答說:「國君應當在『禮』的指導下使喚大臣,大臣應該抱著『忠』的態度侍奉國君。」[1]

初聽起來,會覺得這一問一答都平淡無奇,但放在三桓專權、孔子努力推行「墮三都」的歷史背景下,就能夠理解它背後的深意了:魯定公表達的理想,是希望自己有足夠的權力指揮大臣,大臣們也應該無條件服從自己。

而孔子的意見,是在尊重君權的大前提下,強調雙方權利、義務對等,國君也不能為所欲為,要符合傳統的禮法精神;放到魯國的語境裡,就是國君應該尊重大貴族的存在,不要試圖跟大貴族翻臉、把他們斬草除根。

更露骨的試探

另外一次君臣對話,可能發生在更私密一些的場合,沒有外人在場,魯定公對孔子的試探更大膽了一點,這段對話的內容更多。

還是魯定公先發問:「聽說,一句話就能讓國家興盛起來,所謂『一言興邦』,有這回事吧?」

這話乍聽不知道什麼意思,在當時的語境下,還是暗示國君和三桓的關係,讓孔子表態站在哪邊。在定公看來,興邦喪邦,就在孔子這一句話。

為什麼說它是暗示君臣關係的呢?因為後面孔子的回答,就把這意思挑明了。孔子說:「話不能說得這麼容易。有句俗語叫『為君難,為臣不易』,您要能好好體會當國君的難處,也就有點『一言興邦』的意思了。」

孔子傳遞給魯定公的意思是:您這國君也不能夢想為所欲為,把不順眼的都掃蕩一空。君臣互相忍讓一些,理解一下對方的難處,這日子才能過下去。

魯定公還不滿意,要追問到底:「據說一句話就能讓國家垮臺,所謂『一言喪邦』,這話對嗎?」

孔子還是模稜兩可的回答:「話也不能這麼隨便說。有句老話說,『我也沒覺得當國君有多麼享受,不過,看到我說的話沒人敢違抗,還是有點開心。』你想啊,您作為堂堂國君,如果說的話有道理,臣下沒人反對,那當然是好事兒。可萬一您說的沒道理,大家還是不敢違抗,一窩蜂照著去做,那不成了一句話搞垮國家嗎?」[2]

孔子這表面意思,是勸魯定公不要為所欲為,要說有道理的話,才不會給自己、給國家帶來災難,聽起來似乎都是很平常的道理。但回到兩人談話的大背景,魯定公只是個被三桓操縱的傀儡而已,他並沒有發號施令的權威,做好事和做壞事的能力,他都完全沒有,因為這個魯國根本就不是他的。

那兩個人又為什麼囉囉嗦嗦這麼多「興邦」「喪邦」,難道他們二位都是精神病嗎?

當然不是,魯定公還是在試探孔子,他說一言興邦、一言喪邦,都沒有主語,其實是在請孔子表個態,你要是跟我站到一起,我們合作就能興邦!你要是把我出賣給三桓呢,就是喪邦了。

孔子的回答還是跟上次一樣,把問題給魯定公推回去。而且孔子重點指出,國君如果權力太大、為所欲為,那對國家就是災難。這應該是在警告魯定公,不要重蹈你哥哥魯莊公的覆轍,不要試圖用武力消滅三桓,那對誰都是災難。

魯定公這位國君如果想放縱一下,這是唯一的可能性,其他的就真沒有了。

只想當個調和派

史書裡面孔子和魯定公的交流,就是上面這些。可以看到,魯定公是個不甘心當傀儡的人,一直試圖拉孔子跟自己合作,找機會跟三桓寡頭們一決高下。用更通俗的話說,就是魯昭公想給孔子一道「奉旨討賊」的衣帶詔,但孔子沒敢接受。

這不是因為孔子膽子小,而是不符合他的政治立場,他是貴族、寡頭和國君這三種力量之間的調和派,一直希望各方都遵守尊卑秩序,和平共處,而不是上下級撕破臉打起來。

孔子和魯定公之間的關係,可謂是微妙而且危險,稍微過線一點,都會引起三桓的警惕。後世人說伴君如伴虎,對孔子來說真正的危險,是陪伴這位生活在三桓嚴密防範之下的國君。

在當官的幾年裡,這選擇曾經不止一次擺在孔子面前,如果他沒那麼瞻前顧後,再急功近利一點,和魯定公結成鐵桿主奴關係(後世人熟悉的「君臣」關係),一起下手算計三桓,也未必沒有成功的機會。那樣的話,魯國就開創了戰國「變法」的先河,戰國七雄裡就要多一個魯國了。

但為什麼孔子不敢和魯定公「合作」?

也許是他不想冒風險,但孔子也不是真膽小的人,他還想過和陽虎共事(反叛)呢。後來他周遊列國,不止一次遇到危險,他遠比弟子們沉得住氣。

也許,孔子預感到權力都集中到國君一個人手裡後,會出現另一種失控的局面:暴君專制,為害天下。在孔子時代,這方面的典型是兩位末代帝王:夏桀和商紂。這背後其實藏著別的歷史問題,不全是一個「暴君」造成的,但孔子時代的人還是習慣把它解釋成暴君現象。反過來,在寡頭共和制度下,倒沒有暴君為惡的可能。

在《禮記》裡面,孔子專門談過「專制獨裁」的危險:如果國君能直接指揮士(不經過中間的大夫),那國家的治亂,就全由國君的個人素質來決定了。如果國君是悖逆之人,他統治的國家就會走向徹底的失序、無道,《詩經》裡有一句「那個無良之人啊,偏偏做了我的國君!」就是對悖逆、專權之君的控訴。[3]

孔子腦子裡預存的歷史借鑑太多,就像下棋一樣,他看了好幾步遠,沒有盲目的樂觀。但這樣的從政心態恰恰建立不了什麼功業,沒法對歷史產生影響。真正在歷史上轟轟烈烈、有一番大作為的,往往是短視之輩,只爭朝夕,看到眼前一點點利益和建功立業的可能,甩開膀子就幹,最後確實改天換地了,但很可能把自己也斷送進去了。後來的商鞅、李斯是這種人,陳勝吳廣、劉邦項羽也是這種人。

從這角度講,後人又沒能完全理解孔子,要麼把他看成全知全能、不食人間煙火的聖人,要麼是完全不通時務的書呆子。其實這兩樣都不準確。

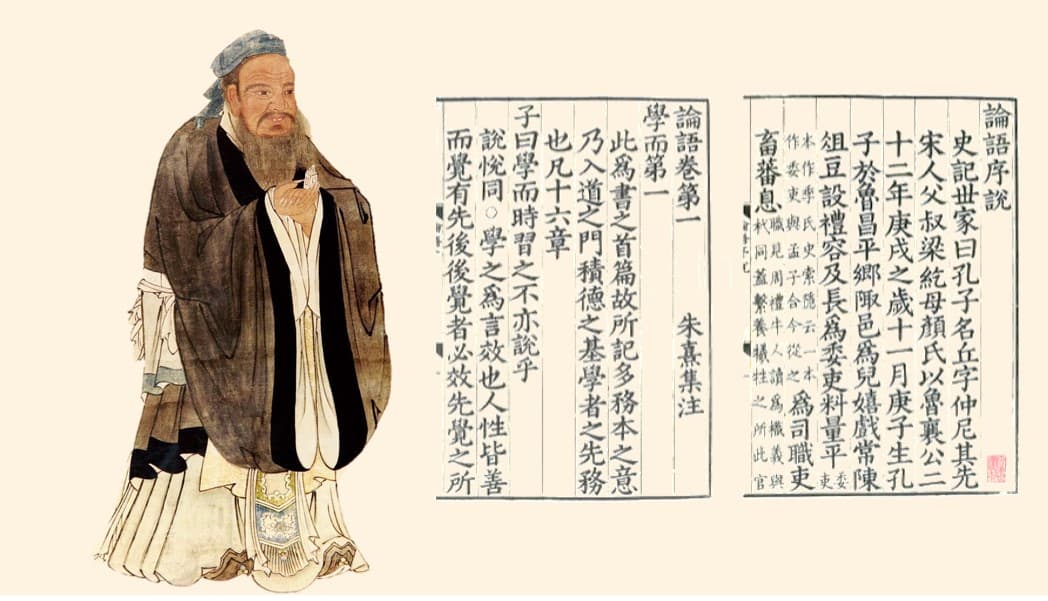

孔門弟子編寫《論語》、記錄下孔子和魯定公的對話,已經是這兩人死後的事情了。到那時,三桓還在掌控魯國,這些紀錄呈現的倒是一種乖巧姿態,畢竟,在國君的拉攏誘惑面前,孔子還是沒敢背叛三桓,對後來的孔門弟子,這會有點護身符的效果。

得意權力場

參政兩三年之後,孔子已經適應了政界高層的角色,他的工作和生活都完全融入了權力核心。在《論語》裡,孔子有好幾次拿自己和昔日的貧賤之交做比較,覺得自己收穫很多,而且很有道德操守。

孔子給當官叫「事君」,就是侍奉國君,這當然是名義上的,事實上他還是為三桓打工。

孔子曾經抱怨說:那些地位低下的人,怎麼能跟我一起當官、侍奉國君呢?他們只知道患得患失,什麼沒下限的事情都做得出來![4]

孔子這是在罵誰呢?應該是跟著他發達起來的暴發戶。因為孔子是小貴族裡面的異類,有很多窮親戚,學生裡面也有不少窮人;等孔子當大官以後,有些窮親戚、學生也抓住了當官發財的機會,這裡面有子路這種能人,也有無德無能的勢利之輩,為了名利醜態百出,甚至可能打著孔子的旗號招搖斂財,所以孔子就破口大罵了。

《論語》裡,在和陽虎街頭對話那一條後面,緊跟著孔子的一句話:「性相近也,習相遠也。」性是性情,來自血緣上的共同遺傳基因,習,是後天的自我定位、個人選擇,近親也可以活得很不一樣。如果孔子這句話是從自己身上得來的體會,跟他有親緣的也就兩個人:一是陽虎這位疑似的同父兄弟,他們政治立場、行為方式確實很不一樣;另一個可能性,就是孔子的同母兄長孟皮,這位大哥顯然沒任何正面的、值得記錄的言行,如果有,孔門弟子肯定會記載下來的。

緊接著這一條,是孔子那句著名的「唯上知與下愚不移」,這就更像是對同母兄長孟皮的失望之言了,因為孟皮一點貴族血統都沒有,純粹的「下」(地位低下),所以愚也是命中注定的。有這麼兩個風馬牛不相干的兄弟,孔子就是中間的一個尷尬角色。

除了道德有問題的暴發戶,孔子還瞧不上另外一種人,就是讀書人裡面的假清高,只會發牢騷、什麼實際工作都不會做的人。

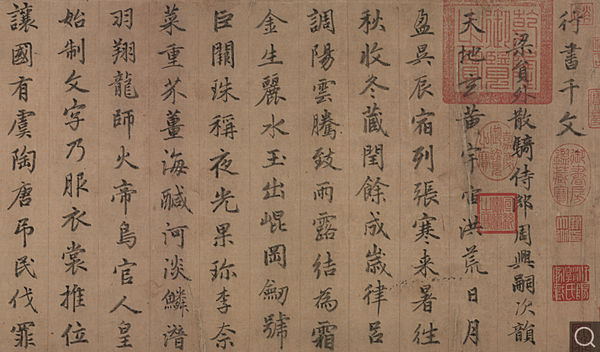

孔子說,有些人可以一起學習,但沒法一起做事兒;有些人呢,可以一起做事兒,但不能一起當官;還有些人可以一起當官,但不能一起搞點變通。原文是:「可與共學,未可與適道;可與適道,未可與立;可與立,未可與權。」

這是孔子的人生感悟:從求學到工作,從工作到當官,人生這幾個階段走下來,他覺得知心朋友越來越少,因為他當官以後很重視「權」,這個權不是權力,而是權變,成語「通權達變」之意,就是為了實現正義的目標,可能要走迂迴路線,所謂「曲線救國」,做一些必要的妥協,付出一些道義的代價,讓社會各方面都能夠接受。

孔子覺得,當初一起讀書學習、一起幹事業的老朋友,大都不懂當官的精髓,不理解通權達變的重要性,他們都太幼稚。

孔子還感歎:莊稼苗長起來,未必都能長穗子,就算長了穗子,也未必能長粒收糧食。[5]這是他早年當農民的經驗類比,可能是覺得很多學生當年功課都挺好,但現在不會當官辦事。跟那些人比,他自認為更懂權變,擅長實務。

總的來說,孔子不認為自己是書呆子和職業批評家,他覺得自己是成熟的政治實幹家。他還督促學生們超越老師、盡早建功立業:「後生可畏,你們到了我這年紀,肯定比我還成功吧?人要到四五十歲還沒什麼名氣,可就有點白活了!」[6]

這就是孔子在權力場上春風得意的一面。

卸除層層疊裹的禮儀外衣,撥開由弟子及後人覆加的金身神罩

去除儒家文化光環挹注的神性後,孔子如何在他的時代掙扎、失意又奮起

本書依據文獻資料結合作者精采暢快的文筆,按照時序推演、有脈絡地描述孔子不同的人生階段,夾以塊狀式講述春秋政治、社會、禮儀習俗。在此你將會看到一個人性化、走下神壇的孔子,他鮮活豐富、有亮面與陰影面的立體形象,再現孔子在上古時代寡頭世襲政治遊戲規則中沉浮的一生;並由此得以窺見上古春秋的禮儀制度、日常生活細節,重現少見的春秋歷史風雲與風華。

[1]《論語.八佾》:「定公問:『君使臣,臣事君,如之何?』孔子對曰:『君使臣以禮,臣事君以忠。』」

[2]《論語.子路》:「定公問:『一言而可以興邦,有諸?』孔子對曰:『言不可以若是其幾也。人之言曰:「為君難,為臣不易。」如知為君之難也,不幾乎一言而興邦乎?』曰:『一言而喪邦,有諸?』孔子對曰:『言不可以若是其幾也。人之言曰:「予無樂乎為君,唯其言而莫予違也。」如其善而莫之違也,不亦善乎?如不善而莫之違也,不幾乎一言而喪邦乎?』」

[3] 《禮記.表記》:「子曰:『唯天子受命於天,士受命於君。故君命順,則臣有順命;君命逆,則臣有逆命。 《詩》曰:「鵲之姜姜,鶉之賁賁。人之無良,我以為君。」』」

[4]《論語.陽貨》:「子曰:『鄙夫可與事君也與哉?其未得之也,患得之。既得之,患失之。苟患失之,無所不至矣。』」

[5]《論語.子罕》:「子曰:『可與共學,未可與適道;可與適道,未可與立;可與立,未可與權。』」「子曰:『苗而不秀者有矣夫!秀而不實者有矣夫!』」

[6] 《論語.子罕》:「子曰:『後生可畏,焉知來者之不如今也?四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏也已。』」