過去史學家湯恩比曾說:「文化的碰撞多會產生『挑戰與回應』的過程」。雖然他的看法以文化為單位來觀察,忽略許多細節,受到後世許多的質疑與討論,但仍可由此知道文化衝突始終是值得好好認識的議題。就像清末那段與西方接觸的烽火歲月。

然而,清國光緒 27 年(1901)6 月,與中國相隔一個黑水溝,日本統治的臺灣島,發生了一件離奇的「百斯篤病人溺死事件」。這起案件讓人匪夷所思之處,在於這位百斯篤病人不因病魔纏身而喪命,卻離奇自殺溺死,日本引進的新醫療技術藏著駭人聽聞的秘密?事實究竟如何?

案起

在這暑氣正烈的夏天裡,有層陰影壟罩著臺灣島,死亡的案例件件傳出。本案可從一則報導談起,明治 34 年(1901)6 月 21 日《臺灣日日新報》第五版有著一篇看似簡單的報導〈病人の変死〉(病人的非自然死亡):

死者為清國人,身分不詳,暫居於艋舺,此次搭乘小蒸汽船「飛達丸」是為了回到故鄉。然而,就在 6 月 20 日上午 8 點,飛達丸於淡水接受檢疫時,檢疫員發現死者臉色鐵青,有發燒的現象,因而確定死者患有「百斯篤」。檢疫員緊急利用檢疫船欲將死者移往隔離所,但在移送的過程中,死者突然跳水。搜救隊搜救至 12 點皆無發現死者的蹤跡,因此推斷死者已經溺斃。

根據檢疫員供稱:死者在移送隔離所途中,突然想上廁所,但死者又不願意在檢疫船上直接向水中排泄,因而改讓死者在飛達丸的甲板上方便,以利清洗消毒。怎麼知道回到飛達丸後,死者突然縱身躍入水中。檢方也以檢疫員的說法為依據,判斷死者是因為擔心被關入隔離所而決心求死。

本案就此結束?不,死者突如其來的自殺甚為怪異,且案發過程都只是現場目擊者的口供拼湊而成,本案顯然仍有諸多疑點未明:

一、何謂「百斯篤」?為何上船前未曾發現死者患有此疾,而需要檢疫員上船檢疫?百斯篤患者又必須被隔離在什麼樣令人恐懼的地方?

二、檢方判斷清國人不願被隔離而決心求死的依據為何?清國人又有什麼理由非死不可?

報導中未曾提起的隻字片語,背後勢必藏著不為人知的秘密,需要被逐一破解。

推案一:嫌疑犯一號

本案的死者為「百斯篤」患者,發現死者患病的檢疫員與死者的互動最多,他是本案最有嫌疑的人,但他有什麼理由殺害死者?這可能與檢驗百斯篤的方式有所關連。

百斯篤,日文寫為「ペスト」(pesuto),為德語的 pest 音譯,意指「鼠疫」、「黑死病」,英文為 plague。日治臺灣,鼠疫的好發期是每年春季到秋季,根據統計,十個鼠疫病患就會有八、九個死亡。

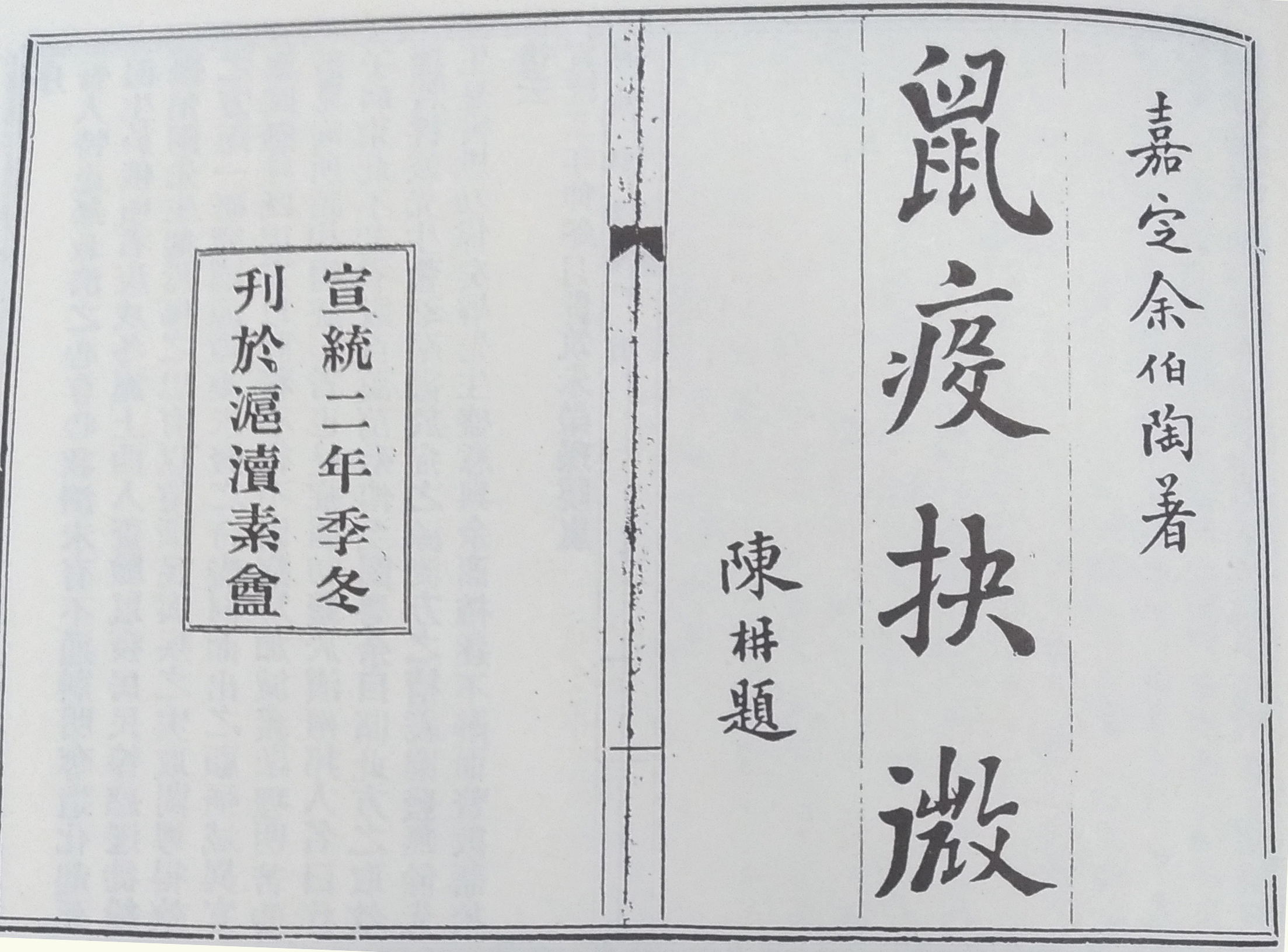

總督府認為,臺灣的鼠疫主要來自中國,因此,面對鼠疫的猖獗,總督府並非無前例可循。在病源地的中國,包含鼠疫在內的各種瘟疫,早從東漢晚年就有相關紀載,人類與鼠疫的千年戰爭雖然屢戰屢敗,但也因此醞釀出許多「傳統」醫病的方法,例如清朝末年的余德壎所寫《鼠疫抉微》就是集結過去抗疫名作所出版的。

傳統漢人認為鼠疫來自「地氣」,也就是地上的毒氣。老鼠最先接觸因而死亡,人接觸死鼠的穢氣後染病。[1]

由於鼠疫來得實在太快、太無聲無息,死傷太慘重,在鄉里間逐漸出現疫鬼抓人的傳說,要透過祭祀、儀式、作法才能夠驅除鬼怪,出現所謂的瘟神信仰、木蓮戲演出、天燈驅鬼等辦法。

只是根據日本醫師引進西方的醫療體系研究,推翻漢醫所謂的「地氣」說,發現鼠疫其實是細菌侵入人體,造成噁心、戰慄、發燒、眼球潮紅,淋巴腺腫脹等症狀。

不過,雙方對避免鼠疫的方法則有些許的類似。在漢人的經驗累積下,鼠疫的防範強調居住空間要灑掃乾淨、要有陽光照射並且要開窗通風,讓毒氣消散;當掩埋鼠屍時,要掩住口鼻,站於上風處;村裡若有疫情,最好在陰涼有風處躲避,若無處可躲,則需舉家遷移至地勢較高、有樹之處,保持清涼舒爽,避免眾人的擁雜造成毒氣迅速擴散。

至於日本當局,也以保持乾淨為重要避疫政策,只是根據當局的觀察,真正保持生活環境整潔的漢人少之又少。

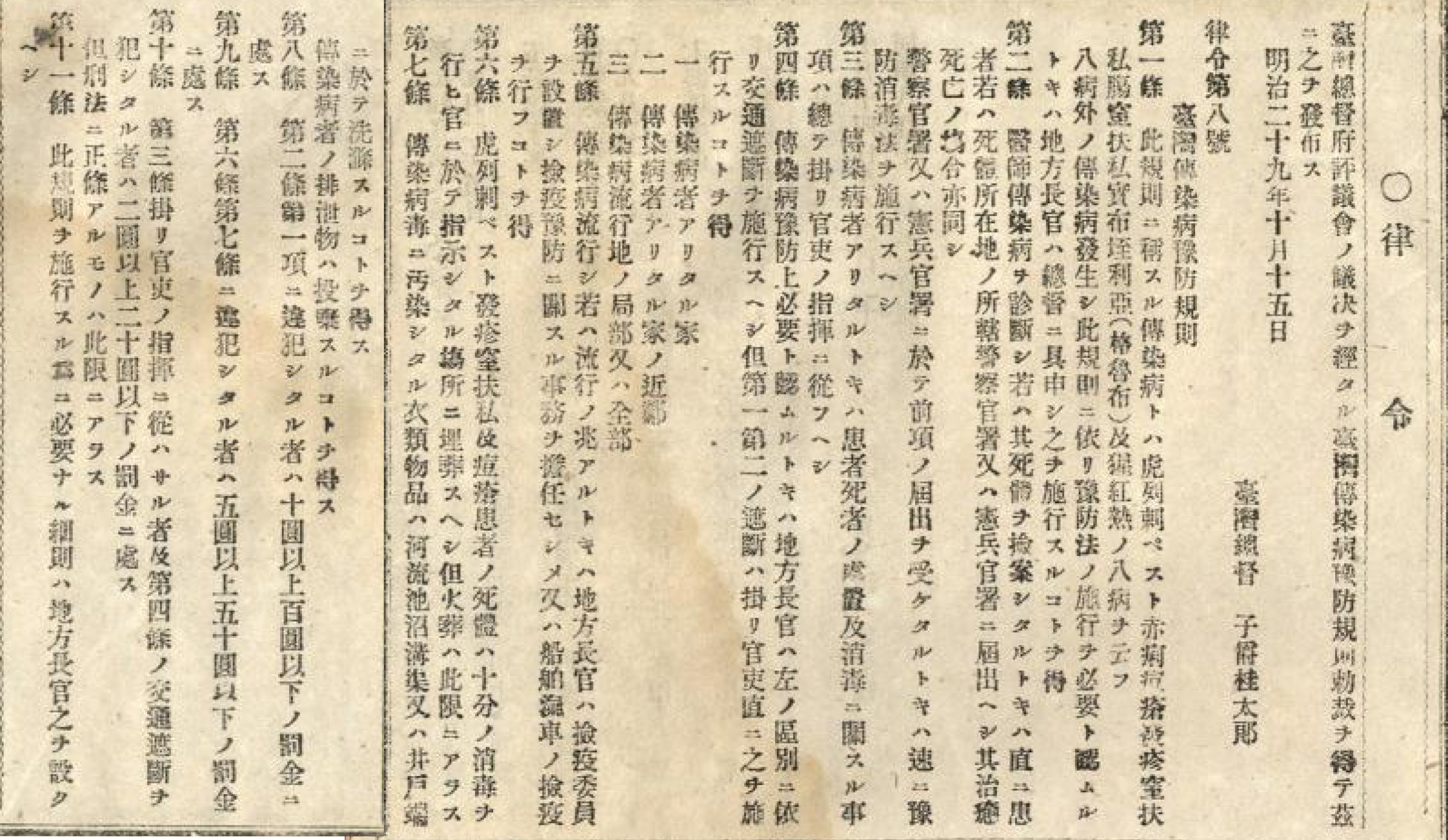

日治初期,當局對臺灣島的鼠疫處理顯得捉襟見肘。明治 29 年(1896)5 月,臺灣鼠疫橫行時,當局立刻組織警員與醫員為檢疫委員進行戶口調查,並將病患送進「避病院」隔離,也一併清掃、消毒病患居住的住家與市街。日本政府甚至在 10 月公布「臺灣傳染病預防規則」,確立了對抗鼠疫的 SOP。然而,雖然日本政府給了隔離院內的患者妥善的照顧,卻仍有八至九成的患者不敵鼠疫而死亡。

直到明治 31 年(1898),才有北里博士在臺北避病院試驗血清治療法,以種痘的方式催生人體的抗體;明治 33 年(1900)於臺南醫院開始辦理血清疫苗預防接種計畫,在日本人間的鼠疫疫情才稍微被控制。

由上分析看來,在船上發現鼠疫患者確實會挑起整船乘客、船員以及港口檢疫員緊張的神經,但在日本政府已確立處理規則且越來越瞭解病狀的情況下,將患者隔離並消毒船隻,應該是最能避免疫情擴散的方式。檢疫員幾乎不具有伺機殺害死者的理由。

那麼,嫌疑人會是與死者有過互動的船員嗎?

推案二:嫌疑犯二號

飛達丸船員引領死者來回於檢疫船與飛達丸間,同樣有機會下手犯案。但他又有什麼樣的理由呢?

這與飛達丸乘客被海關檢驗出患有鼠疫造成的衝擊,應有所關連。

根據日本政府在明治 32 年(1899)制定的「臺灣海港檢疫規則」與「施行規則」,船隻必須在基隆或滬尾(淡水)的海港檢疫所進行檢疫。檢疫由警部補擔任檢疫官負責統籌,公醫擔任檢疫員,等待船隻投錨於檢疫所前,登船檢查。檢查結束後,乘客依序下船通過檢疫所登陸。但整個檢疫過程,船隻必須先停留在檢疫所前,待乘客紛紛下船後,才能再次拔錨移往棧橋停泊,非常耗時。因此,之後船隻入港前,檢疫員便會搭乘檢疫船提前登船檢查,船隻直接向棧橋航去,當船隻到達時檢疫也已完成,乘客再依序下船。

若檢疫出傳染病患者,將移至檢疫船帶回檢疫所進行隔離。隔離前,患者必須褪下衣物進行全身消毒,行李也會進行石炭酸(苯酚)、昇汞水(氯化汞)、石灰水或蒸氣消毒,接著送入隔離所休養。當患者病狀逐漸消退,經過醫員檢測血液中已無細菌存在,會移往快恢室,以石鹼(肥皂)洗淨全身後,等候退院通知。

可以說整個過程費時,也無特效藥,若是船員們也被發現染病,可能造成行船的阻礙。若在船上發現傳染病患者,船隻也必須隔離、消毒,以消除病源。如果船上的患者患有的是鼠疫(百斯篤),船隻則必須停船 7 日、霍亂(虎烈剌)與黃熱病等停船 5 日,若檢疫員需診定病狀,停船 2 日。

一經停船,船員與船運公司都會蒙受巨大損失。根據明治 31 年(1898)大阪商船會社的須磨丸停船 7 日的經驗,停船一日的損失大概在 400 圓到 450 圓之間,因此七天總共虧損約 3150 圓,再加上 1000 圓的消毒費還有貨物腐壞造成的虧損,實在是一筆很大的數字。[2]

根據以上調查,船員確實有可能因為公司虧損的壓力,而暗中殺害死者,掩埋船上有人感染鼠疫的真相。但從檢疫到隔離治療的過程來看,死者生前宛若不定時炸彈,全程必受到檢疫員的監控,否則船員自己也有可能遭受感染。況且,鼠疫患者已經被檢疫員發現了,無論如何船隻都需停航 7 日,船員的動機可說毫無意義。那麼,兇手又會是誰?

結案:兇手推斷

排除兩位嫌疑人後,我們可以確定死者是自殺身亡的。但當時,鼠疫已經逐漸得到控制,死者選擇自殺的理由是什麼?又或者有某種力量推動他自我了結?

檢方的說法甚是有趣,他們認為死者是因為畏懼被關入隔離所而決心求死的。然而,死者所懼怕的「避病院」、「隔離所」、「隔離室」都是日治時期對抗傳染病的主要方法,漢人卻將避病院比作鬼門關,將檢疫員視為海夜叉。

這一層恐懼的陰影雖然隨時間慢慢沖淡,但層出不窮的挑戰阻擾著西醫在臺灣的發展。例如本島婦人認為「接受觸診」是大忌,讓隔離所束手無策;另外,漢民以為要身體強壯者才能承受疫苗副作用的痛苦,因此逃散他鄉不願注射疫苗。

要對症下藥,就必須解決漢人堅持「傳統」的態度,當局改派臺籍醫生組織隔離所取信本島人,例如曾經倡導「天然足」的黃玉階設立漢醫隔離所,以漢醫的方法符合「男女授受不親」的診療方式,也同時以士紳的名聲,提升漢民對隔離治療的接受度,甚至受當局委以百斯篤預防組合幹事,施濟醫藥。

由此來看,死者生活的鄉里間,確實有許多關於西醫的可怕傳言。因而當他被檢疫員確診為鼠疫患者後,與其選擇面對可怕的隔離與治療,還不如投水尋求最後一絲「求生」的機會;然而,如此的謬論,在日本人眼中是難以解決的「文化隔閡」,當局曾嘗試利用漢文化「傳統」推倒這道名為「傳統」的高牆,只是在本案死者的心中,這道藩籬似乎過於高大。

現場還原

明治 34 年(1901)6 月 20 日,淡水檢疫所的檢疫員帶著肅殺之氣登上蒸汽船飛達丸。近來鼠疫擴散的消息使得人心惶惶,即便當局早立下明確的「臺灣傳染病豫防規則」,仍擋不住鼠疫爆炸性的傳染力,尤其面對臺灣島上的漢人,他們的不合作運動,多次讓鼠疫消退又漲。

檢疫員一登船就看到角落那個漢人打著顫,滿眼血絲,臉腫得分不清哪裡是脖子,哪裡才是下巴。檢疫員上前要求漢人拿出證件,但是他不僅聽不懂也拿不出證件,甚至因為懼怕而縮成一團。這跟傳聞的一樣,漢人把檢疫員當作索命鬼,將隔離所視為送命所,他們寧願相信傳統的民俗方法。確實,民俗醫方減緩病患許多的痛苦,但是問題並未因此解決。根據細菌學研究,鼠疫是細菌入侵人體造成的病症,曾經聽說透過鼠疫的血清進行治療,除此之外,並沒有特效藥。至少,送進隔離所受較好的照顧,才不會橫死街頭,將細菌傳播。

周圍的乘客代替他回答,說他要回清國。就是那個清國,本島的鼠疫可以說是從那裡的船帶來,在漢民的生活環境中擴散,那個汙穢不潔、擁擠、不透風的生活環境,人與鼠類宛若生活在同個空間,多麼恐怖!漢人卻反過來懼怕當局的措施?!

檢疫員掩住口鼻,踢了踢那個清國人,作勢要他起身跟著檢疫員走。這時幾個船員前來關切,幫忙開路,引導清國人前往檢疫船。其實,船員們也是一臉不願,因為代表著這艘船將要被隔離 7 天,也代表船員們就少賺了 7 天的薪水。但在檢疫員的監視下,他們又有什麼辦法!

在前往檢疫船的途中,清國人忽然停下腳步,說他想如廁。檢疫員作勢要他直接對海排泄,但是清國人搖搖頭。檢疫員簡直白眼要翻到後腦勺了,要他回到飛達丸的甲板排泄。再次,船員引領清國人回到飛達丸的甲板上,檢疫員隨後監視。檢疫員觀察到清國人仍然全身顫抖,是鼠疫症狀的關係,抑或是他仍在害怕?據說在本島鄉里間,相傳隔離所就是閻羅王的住所,進去必死無疑。

在檢疫員失神的剎那,前方傳來騷動。檢疫員跑上前,卻不見清國人的身影,只見船員不停道歉,說清國人突如其來地跳下水,他也無法及時拉住。這下,他真的去見他們口中的閻羅王了。

對清國人來說,比起面對西醫治療所帶來的未知與恐懼,親手結束自己的生命容易許多!但是他應該不會知道最近有種血清療法聽說有些效果,還是說這個新療法對他來說也是一種「毒殺」?!

「百斯篤病人溺死事件」結案

[1] 余伯陶,《鼠疫抉微》:「疫從地氣而來,鼠先染疫而死,死鼠穢氣薰人,感之即病。」

[2]詳情見〈基隆通信(六月三日報) 須磨丸船客のペスト〉,《臺灣日日新報》,1898.06.10,第四版。

- 林富士,〈中國疾病史研究芻議〉,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2004 年第 1 期(2004.01),頁 87-93。

- 邱仲麟,〈明代北京的瘟疫與帝國醫療體系的應變〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第 75 本第二分(2004.06),頁 331-388。

- 范燕秋,〈鼠疫與臺灣之公共衛生〉,《國立中央圖書館臺灣分館館刊》第 1 卷第 3 期(1995.03),頁 59-84。

- 鈴木哲造,〈日治初年台灣衛生政策之展開─以「公醫報告」之分析為中心〉,《臺灣師大歷史學報》第 37 期(2007.09),頁 143-180。

- 梁瓈尹,《國家與檢疫:日治時期臺灣海港檢疫制度之研究》,臺灣師範大學歷史學系碩士論文,2009。

- 陳昭宏,《日治時期臺灣皇漢醫道復活運動》,政治大學台灣史研究所碩士論文,2015。

- 余伯陶,《鼠疫抉微》

- 《臺灣人物誌》

- 《臺灣日日新報》

- 《臺灣總督府府報》