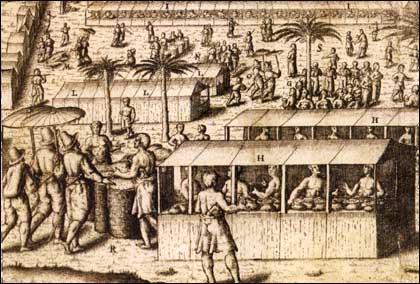

柯內里斯.德郝特曼(Cornelis de Houtman)所率領的第一艦隊(the First Fleet),遠征東印度香料群島—這次的遠征被稱為為荷蘭人第一次的長途航海。四艘武裝商船:阿姆斯特丹號(the Amsterdam)、荷蘭迪亞號(the Hollandia)、以及莫里斯號(the Mauritius)、白鴿號(the Duyfken),蘭船東去,追逐驚人的東方商業利益,並且期望能夠為尼德蘭在香料貿易上牽制西班牙與葡萄牙。

艦隊離港之後,柯內里斯根據自己從里斯本偷回來的海圖,巧妙地閃開了所有葡萄牙海軍的防守據點,一路躲躲藏藏,順利來到了非洲的西岸。葡萄牙海軍只有在北非布署軍艦,一旦穿越了北非就安全了,他們甚至一炮未發。

第一艦隊繞過西非航行,儘管遭遇到一段無風的航程,導致行程耽擱;甚至遇到了葡萄牙艦隊,所幸沒有開啟戰端(葡萄牙船長因為沒有收到上級開火指令,就讓第一艦隊離開了);大體上,還算是平穩地來到了非洲南端的好望角,這裡是大西洋的東界,越過了好望角,就是印度洋—而大海的試煉卻正要開始。

好望角位於西風盛行帶,終年暴風不止,堪稱是世界上最危險的海域。柯內里斯從葡萄牙人那裡學到的知識只有告訴他「越過好望角、抵達馬達加斯加,然後就能乘著信風一路抵達爪哇」;卻沒有人告訴過他:從好望角到馬達加斯加,是一段地獄般的航程。

他們花了兩個月才抵達馬達加斯加,然後又被季節性的暴風雨給困在這個蠻荒之地長達六個月。就在一處叫做諾西馬尼沙島(Island of Nosy Manitsa)的地方,第一艦隊埋葬了 70 名病死與餓死的成員,成群的墓碑,讓此地被後人稱為「荷蘭公墓」。之後,艦隊抵達安提高聶爾灣(Bay of Antigonil ),找到水果以及清水作為補給。

1595 年 12 月 14 日,就在又一次嘗試突破暴風圈失敗後,艦隊退回安提高聶爾灣,士氣低落,所有人都沮喪不已,水手之間瀰漫著絕望。開始有人嚷著要放棄遠征,調頭返航—這種言論比風浪更可怕,直接挑戰了艦隊高層的領導威信。

艦隊分崩離析之際,柯內里斯是怎麼重新凝聚艦隊的信念、度過這個難關的呢?

一名「第一艦隊」船員的日記,是我們得以知道在馬達加斯加發生了什麼事情的關鍵。這名船員叫做蘭伯特.畢斯曼(Lambert Biesman),他是第一艦隊海上議會成員、荷蘭迪亞號商務官:赫里.范畢寧仁(Gerrit van Beuningen)的表弟。

奈梅亨的貴族子弟

蘭伯特.畢斯曼出生於 1573 年的奈梅亨(Nijmegen);他的家族—畢斯曼(Biesman)以及范畢寧仁(van Beuningen)從神聖羅馬帝國(Holy Roman Empire)時代,就世襲著奈梅亨侯爵的稱號。當沈默者威廉率領荷蘭人對抗信奉天主教的宗主的同時,奈梅亨的貴族們則支持著西班牙,以確保自己的既得利益。

當年死於一場陰謀暗殺的威廉親王,由他的小兒子莫里斯王子繼承他的遺志,以少得可憐的兩萬步兵和兩千騎兵,一次又一次擊退了西班牙王國,最後,在 1591 年 10 月 21 日,莫里斯王子攻下奈梅亨。

那一年蘭伯特.畢斯曼 18 歲。

早在莫里斯攻陷奈梅亨之前,強大的畢斯曼與范畢寧仁政治家族已分送一些子弟到北荷蘭阿姆斯特丹留學、工作;假如奈梅亨被攻陷,起碼不會全盤皆輸。

蘭伯特的表哥、第一艦隊海上議會成員:赫里.范畢寧仁,就是這樣背景下的奈梅亨騎士,被送到阿姆斯特丹學習貿易。奈梅亨被收復(對范畢寧仁家族來說是「陷落」)之後,他夾帶著巨富回到家鄉,重新鞏固家族在奈梅亨的地位。就在「遠征公司」成立、準備前往東方之際,他帶著家族中的小表弟:蘭伯特.畢斯曼,登上了荷蘭迪亞號。

在蘭伯特留給雙親的信件中,充分表現了一位貴族青年對於未來無限美好的想像:

「……在赫里表哥的推薦下,我加入了這個史無前例的偉大艦隊,即將啓程前往東方。在薛靈格(Jan Jacobsz. Schellinger,阿姆斯特丹號船長,蘭伯特母親的表親)以及赫里(Gerrit van Beuningen,荷蘭迪亞號首席商務官)的領導下,我相信這趟遠征將帶回無限的機會。沒人能夠違背船長以及商務官的命令,父親,請相信我在船上一切都會很順利。……」

在這封信的最後,他留下了一句那個時代荷蘭青年胸懷大志的話:

「我們將啓程尋找新的、從未見過的土地(Wij nieuwe landen gaen soecken de noyt bevaren sijngeweest)。」

然而,無情的大海摧殘了少年的雄心壯志,吞噬了他的同伴;當第一艦隊被困在馬達加斯加島上的安提高聶爾灣的時候,一場奪權陰謀,讓他見識到了人類鬥爭的本性。

我們很難還原事情的真相與細節,但是透過畢斯曼的日記,比對了前因後果,當時,大概是這樣的吧 [1]

***

「1595 年,12 月 28 日,安提高聶爾灣,馬達加斯加。

14 天前,暴風雨將我們帶回到這裡,這個埋葬我們同胞的墓地。主啊,祢為何要如此折磨祢衷心的僕人?

這幾天發生的事情對我來說,衝擊實在太大。我不知道誰是誰非。趁我略為冷靜的時候,我將這段經過記錄下來;如果我們能夠成功回到阿姆斯特丹,或許我會向『公司』稟告這一切。但是現在、現在……。

現在做什麼都不重要了。若是無法成功抵達萬丹(Bantam),吾等都將成為漂泊在大海上的亡靈。

(資料來源)

當我們被迫回到安提高聶爾灣的時候,我敬愛的表哥赫里,要我到商務官的船艙中找他。他支開了所有的水手(事實上此刻大夥兒正在忙著登陸與下錨),關起門來,與我密談:

他告訴我,任務失敗了,我們不可能抵達萬丹、帶回任何辛香料的。

當下我很震驚,雖然我心中隱隱約約覺得『我們失敗了』,但是從海上議會的成員口中聽到,卻是截然不同的打擊。

『柯內里斯那傢伙的海圖根本是錯的,他被葡萄牙人給騙了。』赫里不斷強調這一點。我試圖透過一些地理證據與他爭辯,可是他變得相當憤怒,對我咆哮—近來他變得相當暴躁,過往那些優雅的貴族禮儀已不復存在。我不怪他,身為商務官以及艦隊的出資者,他有巨大的壓力。

他對我說,我們只有兩條路:第一條就是相信柯內里斯所說的,繼續往東航行,但是那是死路一條(赫里非常確信);另一條路,就是放棄任務,直接返航。

我簡直不敢相信赫里說出這些話,這不是我認識的那個高貴、永不放棄的奈梅亨騎士。我說,公司會怪罪我們的;他說,失敗也是一種經驗,這不是我們的錯,我們已經死了那麼多的人,全是柯內里斯的錯。

我認為就算我們決定要返航,海上議會也不會同意;尤其在前些日子,我見識到了赫里在議會裡面的影響力已經大不如前,連我們的遠房表親薛靈格船長,也對赫里的傲慢相當不滿。

『海上議會不需要知道這些事情。』赫里平靜地說,仿佛他已經規劃好一切:『因為我們會率領荷蘭迪亞號獨自返航。』

這是一個宛如自殺的決定,我告訴他柯內里斯不會放過我們的。但是我發現,說出議長的名字只會有反效果—赫里變得更加暴躁。他說,他會在十四天後的深夜裡面召集船員,逼使船長貿歐(Simon Lambertsz Mau)返航。

『水手們早就對這趟遠征喪失信心,我確信他們都想回家。』

這一點我同意,船上早就分成了兩派:水手以及商人。水手只想活著回家,商人依然沒有放棄致富的夢想。而且商人控制著傭兵,所以水手暫時還不敢反抗。

若是問起:我是屬於哪個陣營?說實話,很難回答。大海的確可怕,我總算是徹底地見識到了,但是我並不後悔,我確信,我的未來在東方。

可是赫里是我的長官、我的表哥,是我們家族的榮耀。在當下,我陷入了兩難。而他似乎看出了我的疑惑:『蘭伯特,我答應過你的父母,要帶著你活著回去。我知道你在擔心這麼一來會承擔著被判海上議會、背叛公司的罪名。』

說實話,我的確很擔心。

『第一,海上議會根本無法阻止我們。十四天後的深夜,不告而別,我會在其他船隻的水手食物裡面下一些瀉藥,他們根本來不及攔截我們。』

『第二,我們離開之後,剩下三艘船只有兩條路,要嘛繼續航行,全部陣亡;要嘛也返航,可是會比我們慢個兩三天。如果他們陣亡,證明柯內里斯的一意孤行、浪費公司資源;要是他們也返航,他們更沒有立場指責我們,而且我會先他們一步,向公司舉發柯內里斯的錯誤決策。』

『第三,你什麼都不必做,只要幫我擺平菲德烈.德郝特曼(Frederick de Houtman)。一旦我開始說服船上的水手,難保他不會發現。』

『擺平』是什麼意思?菲德烈是柯內里斯的弟弟,是他安插在荷蘭迪亞號監控我們的人馬,雖然屬於不同的政治陣營,但是我可不想殺人。

『等下我們登陸之後,會到島上搜尋補給品,我會把你跟菲德烈編在同一組;你引誘他到叢林裡面,悄悄地做掉他。你辦得到吧?』赫里眼露凶光,交給我他的佩刀:『拿著,解決他。把屍體藏好,就說你跟他在叢林裡面走散了。沒人會發現是你做的,公司也不會知道。』

我試著拒絕,但是他說,畢斯曼和范畢寧仁是血脈相連的家族,一旦東窗事發,我也脫不了干係。要嘛支援他,要嘛什麼都不做,等著被逮捕。

於是我做了。

那天,我和菲德烈被編在同一組,搜查水源。我試圖誘導他來到島上的一處密林裡,一路上,菲德烈認真地在樹叢裡面留下記號,以便我們找到回去的路。他走在我的前面,相當專注於搜尋水源以及做記號,我隨時都能一刀了結他。一路上我相當忐忑,不知道該不該這麼做,最後,我還是抽出了配刀,緩緩舉起,準備給他致命一擊。

『……蘭伯特,我真沒想到你會這麼做。』他依然背對我。我意識到,是影子:就在他蹲下來刻下記號的時候,看到了我高舉佩刀的影子。

事到如今,我羞憤地一步跨出,一刀揮下。但是一支飛箭從我面前劃過,咚地一聲、釘在我身旁的樹幹上。我轉頭看去,那是議長柯內里斯.德郝特曼。

『柯內里斯要我在這次的搜索中把你解決掉,說你跟赫里是亂黨—』菲德烈這麼說著,臉上露出痛心的表情,一手鉗住我持刀的手,奪下我的佩刀:『我一直很掙扎,因為我無法相信:像你這樣單純的傢伙會涉及到任何的陰謀中。』

柯內里斯放下了弓,從叢林中走了出來,身邊還有兩個莫里斯號上的傭兵。一路上菲德烈到處留下印記,為的不是方便我們返回,而是讓他的哥哥跟蹤我們。我這才瞭解到,就在我們想要除掉他的時候,他們早就準備好要先幹掉我們,而且準備得更為充分。

菲德烈讓我跪下,準備處決我。但是柯內里斯制止了他:『如果蘭伯特想殺你,代表赫里已經開始行動了。』

『我不知道你是否相信我,但是,我可以原諒你,當這一切沒有發生過。』議長伸手將我扶了起來:『只要你告訴我,你那邪惡的表哥有什麼計畫。』

他向我保證,沒有任何荷蘭同胞會死在自己同胞的刀下,也保證不會傷害赫里,於是我全部都告訴了他—說實話,我也沒有別的選擇。

『蘭伯特,你覺得我們能夠抵達萬丹嗎?』艦隊議長坐在一塊大石頭上,要我也坐下,我不知道他在想什麼,我說:『我們已經漂流快要一年了,死了 70 多名同伴,連一粒胡椒的影子都沒看到。』

『你說的都對,但是,你相信我們會成功嗎?』柯內里斯打斷了我的話。

『我不知道。』我搞不懂他的把戲。

『我相信我們會成功。』柯內里斯站了起來,拍了拍我的肩膀:『從出發到現在,沒有一丁點兒的懷疑。』

這真的很奇怪,他是我們奈梅亨派的死敵,剛剛還企圖要殺死我(雖然我也企圖殺死他的弟弟),但是在那一瞬間,我覺得我熱淚盈眶;將近一年的壓力突然釋放,忍不住哭了起來。

他讓我回到荷蘭迪亞號上,向赫里回報菲德烈已經被我解決,屍體被藏在密林裡。而菲德烈悄悄躲在莫里斯號上詐死;柯內里斯則是緊密監視著荷蘭迪亞號的行動。

我成了荷蘭迪亞號的叛徒。每天夜裡,我在海岸上與菲德烈密會,告訴他赫里又接觸了誰、哪些水手很彷徨、哪些水手又是赫里派的鐵票。我詢問菲德烈,這些叛變的水手會有什麼下場,菲德烈總是說,議長保證沒有人會死。

就在 12 月 28 日的夜裡,當晚就是我們密謀叛變的日子。赫里要船長貿歐到荷蘭迪亞號上商談,我可以預料貿歐會答應,因為柯內里斯早就和貿歐串通,要他演一場戲;我負責叫醒所有荷蘭迪亞號的水手,準備偷偷登艦。

而如我所料的,其他船隻的傭兵以及水手將我們團團包圍,柯內里斯親自出馬,宣佈赫里的陰謀已經被破壞了,只要願意投降,他可以既往不咎—如同他對我的承諾,沒有人會死,也沒人知道我曾經背叛了赫里。

但是有幾個水手突然奪刀,衝了上來攻擊議長,大概是不相信會被原諒。接下來我只記得柯內里斯大手一揮,一場屠殺在我面前展開。我無法相信我看到了些什麼,荷蘭迪亞號的同伴無論是否投降,都一一被殺害。我跪在議長面前,痛哭著求他停手,其他船隻的議會成員也終於站在我這邊,要議長停止殺害自己的同胞。總算,他停止了殺戮。

我看著殘餘的同伴,大概只剩下 20 餘人,再也成不了什麼氣候了,這個人數連船都開不了。我往船隻的方向看去,只看到貿歐和他的傭兵,押著赫里往我們這裡走來,一把將我狼狽的表哥推倒在地。

貿歐証實了赫里試圖說服自己叛變,而赫里臉頰慘白,他焦急地看向人群,我才意識到他想看我是不是還活著—我覺得很慚愧,躲到人群裡。

議長想要當場處決赫里,罔顧與我的約定;但是其他議員們反對,尤其是薛靈格:『柯內里斯,今天已經死了太多的荷蘭人,不能再殺死自己的同胞了。』

最後,赫里被剝奪了指揮權,被宣判在往後的航程裡,都要被監禁在荷蘭迪亞號上。由於荷蘭迪雅只剩下二十多人,無法航行,於是從其他船隻調派水手支援—如此一來,我們更是再無叛變的可能。

柯內里斯叫我走上前,任命我繼任赫里的商務官職位,其他的議會成員表示贊同;這算是一種政治懷柔政策、一種勢力平衡。

他伸出右手和我握手,把我拉近,拍了拍我的背。我沒辦法向任何人指控柯內里斯背叛了對我的承諾—因為這說明了我先背叛赫里。我感覺身體僵硬,強忍著怒火、低聲對這個陰險的豪達釀酒人之子說:『你欺騙了我,你說不會有任何人死的。』

『那麼你又多學了一課,』他依然面帶那種虛偽的哀戚表情,附在我的耳邊說:『在這片陰險的大海上,不要相信任何人。』

[1] 畢斯曼的日記;在維基百科關於荷蘭人第一次遠征的文獻中,以及司馬嘯青所著「台灣荷蘭總督」中,都描寫到了柯內里斯與范畢寧仁在艦隊領導權上的爭執;雖然「台灣荷蘭總督」一書中,說范畢寧仁是阿姆斯特丹號的商務官,但是大部分的文獻都指出應該是荷蘭迪亞號—無論如何,這次的嚴重爭執是本次遠航中相當重要的轉折點,破壞了艦隊和諧,間接導致了日後的「聖塔克勞斯節事件」。諸多文獻中,我發現 Fred Swart 所寫的論文”Lambert Biesman (1573–1601) of the Company of Trader- Adventurers, the Dutch Route to the East Indies, and Olivier van Noort’s Circumnavigation of the Globe“對於此次事件描寫最為深入。這篇論文整理了畢斯曼的日記與家書,拼湊出許多關於第一次遠征的細節。本章節大量參考這篇論文,根據史實主幹「范畢寧仁抵抗柯內里斯的領導,決議率領荷蘭迪亞號獨自返航,結果鬥爭失敗反遭囚禁」,再以部分想像的情節填補。