西方現代性體系萌芽於 15 世紀地理大發現,歷經 17、18 世紀舊帝國主義茁壯成長,以迄 19、20 世紀新帝國主義發展至巔峰。這個殖民體系先從歐洲擴展到新大陸的南、北美洲,再仰賴帝國主義擴展至非洲、印度洋地區,最後則於 19 世紀延伸至東亞和東南亞等區域。[1]接受歐洲現代性的後進國,在表現形式上有繼受的一面,亦有摻雜本土思想資源而加以轉換現代性的變異樣貌。隨著現代帝國主義力量向全球擴張,東亞世界在 19 世紀也面臨這股勢力的挑戰,進入了一個嶄新的時代。

從 1840 年鴉片戰爭後的中英「南京條約」,以及 1858 年日本與美國簽訂的「日美修好通商條約」,東亞在一般意義上被劃進現代世界的國際政經體系之中。[2]西力東漸,不得不開眼看世界的東亞知識人就此展開尋求世界知識的旅程,本書所探討的「啟蒙運動」亦是旅程中的一站。

不是「啟蒙」,而是「文明開化」?

有論者提出,中國近代思想的基礎,就是建立在翻譯的新詞彙之上。清末以降對西方現代思想的吸取,就是通過翻譯、改編與挪用等方式進行。而中國與歐洲語言文學的廣泛接觸和衝突,則通常是透過日本的引介成事。這些詞彙所帶來的新思想,稱之為「譯介的現代性」(translated modernity)。[3]「啟蒙」一詞從中國固有的意義,沾染了歐洲“Enlightenment”的思想色彩後,開始轉變為帶有歐洲情調的「啟蒙運動」概念。而這個概念就如同我們熟悉的「革命」、「民主」、「共和」等詞彙一樣,其實是從日本輸入的外來詞。[4]

當日本明治時期的學者遇上 “Aufklärung”/“Enlightenment”這個含有「光明」、「點亮」和 “up to clear” 之意的概念時,日本學者遂以漢語中的「啟蒙」翻譯之。但需要注意的是, 至少在 1870 年前後的日文書籍中,並沒有出現“Enlightenment”的相關記載。唯有“enlightened”出現在岩倉具視(Iwakura Tomomi, 1825- 1883)1871 年的出國考察日記當中。岩倉具視是談到由外面的世界傳遞進日本的知識,用英文來說可稱之為 “enlightened civilization”, 也就是「文明開化」。[5]

1872 年,被派遣到美國的日本使臣森有禮(Mori Arinori, 1847-1889)亦是用“enlightened”形容西方是地球上已經文明「開化」的國度,人類社會「開化」國家的集合體。[6]森有禮是被稱之為明治維新初期啟蒙刊物《明六雜誌》的重要成員,透過檢視《明六雜誌》的內容,可以得知明治初期對於“enlightenment”的認識。[7]筆者檢視了《明六雜誌》全部 43 號的內容,發現並未出現「啟蒙」或「啟蒙運動」的相關字眼,而是使用「開化」、「開明」、「開明進步」和「文明開化」的詞彙。[8]

舉例來說,津田真道(Tsuda Mamichi, 1829-1903)在第 3 號(明治 7〔1874〕年 4 月)的〈開化を進る方法を論す〉,提及基督教是幫助日本人民開化的最好工具,採納基督教中最為自由、文明和進步的思想,可以促進日本的開化。[9]在第 5 號(明治 7〔1874〕年 4 月)的〈米国政教(一)〉中, 加藤弘之(Kato Hiroyuki, 1836-1916)翻譯美國學者湯普森(Joseph Parrish Thompson, 1819-1879)討論美國政教分離的著作,內中提及美國的這套政教分離制度是促進政治和平和「人智開明」的基本元素。[10]

箕作麟祥(Mitsukuri Rinshō, 1846-1897)在第 7 號(明治 7〔1874〕年 5 月)的〈開化の進むは政府に因らす人民の眾論に因るの說(バツクル氏の英国開化史より抄 )〉中,翻譯著名英國文明史家巴克爾(Henry Thomas Buckle, 1821-1862)的《英國文明史》, 將“civilization”翻譯成「開化」。[11]在第 12 號(明治 7〔1874〕年 6 月)中村正直(Nakamura Masanao, 1832-1891)翻譯的〈西學一斑(三)〉,討論馬基維利(Machiavelli, 1469-1527)對於政治制度的見解時,引述休謨(David Hume, 1711-1776)的話,提到當政府體制是君主制時,「開化之國」的政治結構乃發展最為成熟之時。[12]

西村茂樹(Nishimura Shigeki, 1828-1902)在最終號(明治 8〔1875〕年 11 月)的〈転換說〉將「文明開化」作為描述日本發展的專有名詞,該文論及日本社會的大轉變,先緣起於「尊王攘夷」,此後轉變的主旋律則是「文明開化」。[13]也就是說,明治日本一開始接觸“enlightenment” 是從文明等級論的角度入手的,「文明開化」而非「啟蒙運動」是 “enlightenment” 的對譯。[14]

韓國人眼中的啟蒙

由上述的討論可知,明治日本的知識人一開始在引介西方「啟蒙」的意涵時,並非從當代「啟蒙運動」的意義切入,而是選擇了與「文明」、「教育」和「開化」相關的意涵。在這樣的基礎上,明治日本形成了一種介於民族主義和帝國主義之間的啟蒙概念。韓國嗣後從日本挪用了此一概念,「啟蒙」在韓國的發展是介於儒家思想和日本殖民主義之間的概念,其發展可以分成兩個階段。在近代早期的韓國,「啟蒙」一詞受到朱世傑(1249-1314)《算學啟蒙》和朱熹(1130-1200)《易學啟蒙》的影響,著眼於「啟蒙」作為教導和喚醒兒童與無知者的意涵。直到 1880 年代左右,這種傳統的「啟蒙」用法開始發生轉變,渡洋來到日本的朝鮮知識人開始接受「文明開化」的理念。舉例來說,曾經赴美遊學且師從福澤諭吉的兪吉濬(Yu Kil-chun, 1856-1914)在 1883 年出版的〈競爭論〉提出,一個國家要透過競爭和進步,才能從文明未開的情況向文明邁進。

1895 年,兪吉濬在《西遊見聞》[15] 中進一步提出文明等級論的看法:未開化、半開化和開化。1888 年,另一位新文明的倡導者「開化黨」人朴泳孝(Park Yeong-hyo, 1861-1939)提出「文明開化」(문명개화,munmyeong-gaehwa)的概念,這項概念一方面意味著擺脫舊制度的錯誤作法,具體展現於反思儒家傳統和韓國社會的遲滯,另一方面則代表著保護朝鮮獨立和主權免受外國列強侵害的國家使命。

在社會達爾文主義的世界中,國家的生存必須優先於所有其他的問題。[16]韓國的知識人接受了來自梁啟超(1873-1929)討論「國家」的概念:由強調國家作為一個以人為本的集體,轉換到將國家作為一個位居大眾社會之上的有機統治實體。梁啟超將國家有機體學說與社會進化論兩相結合,這種發展受到了德國社會進化論的影響,同時也受到了日本進化論的影響。梁啟超認為國家是一個有機體,必須遵循生物的公例,在競爭中尋求生存,他把生存競爭的主體看作是「國家」,主張國家必須實行「有機的統一」。[17]

到了 1900 年代,日本透過「啟蒙」隱含的文明和教育的理念, 開始遂行對韓國的殖民政策,證明日本對韓國的殖民佔領和剝削有其正當性,要將韓國人變成順從日本帝國的臣民。從 1920 年代開始, 隨著日本在朝鮮的殖民政府將其政策從軍事面向轉化為文化面向,西方的「啟蒙」思想開始在韓國受到更多的關注。在《獨立新聞》上, 出現對於西方啟蒙運動概念的實質解釋:個人、理性、知識和自由等相關概念躍然紙上,特別是現代啟蒙運動中關於個人和主體的解釋。

與此同時,韓國的思想界積極開展農村掃盲、農村青年和農民知識的啟蒙運動,理由在於農業乃是韓國經濟的基礎。面對日本殖民的來勢洶洶,《獨立新聞》、《朝鮮日報》和《開闢》主張社會的平等主義改革和學生的啟蒙運動,並推廣民族主義的韓國文化。現代日本和韓國的「啟蒙」概念最初是從帝國主義和民族主義的角度切入,被理解為文明思想的一個組成部分。

在日本殖民統治下的韓國,現代西方的「啟蒙」概念是通過日本輸入和挪用的。首先,它被理解為傳統儒家的教育概念,主要著眼於西方新知識的傳入以及政治與社會改革的現代化。[19]其次,它被理解為與個人、主體和理性相關的西方概念,通過這些概念可以促使朝鮮人民擺脫日本統治而進行鬥爭,爭取民族獨立和解放。隨著日本佔領者的審查和壓迫的增加,韓國「啟蒙」的討論將重點轉向非政治的文化和宗教改革,以避免與殖民政府形成正面的政治對抗,這樣的「啟蒙運動」轉變為向農村群眾和學生傳播識字和新知識的社會運動。[20]

中國的「啟蒙運動」

中國的情況較之日本和韓國則稍微複雜,「啟蒙運動」在漢語世界中的理解牽涉到傳統漢語「啟蒙」一詞的理解,以及從日語借代用來翻譯歐洲的現代詞語「運動」一詞的組成。要之,「啟蒙運動」的翻譯可拆解成「啟蒙」加上「運動」加以理解。傳統漢語典籍中,早已出現「啟蒙」一語,若是以中央研究院歷史語言研究所製作的《漢籍全文資料庫計畫》進行檢索,則可發現在陳壽(233-297)的《三 國志》卷 3 中有:「顧愷之《啟蒙注》曰:魏時人有開周王冢者, 得殉葬女子,經⋯⋯」。這裡的啟蒙所指的是顧愷之(345-406)的《啟蒙注》。該書有少部分內容被傳抄至陳壽的書中。而在《隋書》 卷 32 則有:「《啟蒙記》三卷,晉散騎常侍,顧愷之撰」同樣指陳顧愷之的作品。這裡的啟蒙尚不具我們一般熟習的「啟發蒙昧」之動詞意涵,而是作為書名而出現的。

在傳統的漢語典籍內,啟蒙多作為書籍的接首語。較早使用「啟蒙」作為動詞的例子,出現在明人李燁然(1583-?)刪定、徐文龍(?-1646)與陳懋德(1586-1644)訂、宋奎光(?-1649)輯的地理書《徑山志》中:「說法談經,啟蒙祛蔽」。若論及近代中國發行時間最長的報刊《申報》,「啟蒙」一詞早在 1872 年現身,惟其仍是作為書名出現:「則有曰《算學啟蒙》、《勾股六術》、《運規約指》三書」。[21]

作為動詞使用的啟蒙則是稍晚出現在一篇討論傳教士如何精挑細選徒眾,以防宵小雜入「洋教」的文章:「貴教智明之士,往而教之,正如啟蒙發瞶」。[22]由此觀之,「啟蒙」一語在近代中國仍是先以傳統漢語典籍中的形式出現,厥屬傳統詞彙的範疇。因此,「啟蒙」一詞,對近代中國的思想界來說並不陌生。中國自古有「蒙學」、「蒙館」之說,內涵之義即是對兒童進行啟蒙教育。[23]

「運動」一詞則先由晚清著重身體(physical)的體育活動論述而起。例如有大學在 1896 年報導校內運動賽事之消息,又或者是《東方雜誌》在 1905 年為文論述運動的目的與效果,皆著眼於「運動」的身體層面。[24]培爾(Denise Gimpel)探討晚清民國時期的女子體育活動,點出性別因素從晚清開始建構現代中國的體育論述起,論述的角度已然跳脫國族視野,進而提倡透過體育構築個人身體的自主性。晚清與五四婦女藉由體育企求所謂「心靈解放」,藉此跳脫父權體制的桎梏,傳達尋求身體自主的意念。

我們從中可以隱然見到一條「運動」由側重身體義逐漸轉向「社會」(social)面的轉變。根據瓦格納(Rudolf G. Wagner, 1941-2019)的研究,「運動」一詞作為一種社會行動形式的概念之全球化,是五四運動以後的主流趨勢。[26]本書所討論的「啟蒙運動」,在意義上較為接近社會運動。無論是啟發民智、啟迪蒙昧的思想運動,抑或是在民眾之間進行的宣傳運動,甚至是脫離舒筋活骨意涵的街頭抗議運動,都屬於最後一義的範疇。綜合上述例證,可以揣想的是「運動」在二十世紀第一個十年問世(或是可能更早),且在諸多報刊媒體中披露,循環流通,漸次為眾所知。

在歐洲原初的脈絡下,「啟蒙運動」原本指的是個人思想的覺醒、啟發和澄清,偏重「啟蒙」的意涵;然而這個詞彙進入近代中國的歷史脈絡後,「啟蒙運動」所意指的卻是群體性的驅策、鼓舞和動員,強調的是「運動」的集體性意涵。這兩項詞彙的接榫,在思想乃至概念都有著意義上的弔詭(paradox)。

總結來說,從法語的“les lumières”、“i lumi” 和德語的“Aufklärung”到日本的「文明開化」以迄中國的「啟蒙運動」,可以說歐洲經歷了超過一個世紀的知識演化過程,都在 19 世紀後半葉的這短短數十年間,壓縮地傳進東亞的近代世界。這種知識的橫向移動,一方面刷新了東亞知識人的世界觀,另一方面也撼動了原本縱向的知識傳承系統,其撼動過程既有來自近代中國社會內部的解構,亦有來自外部思想的刺激。

社會內部解構的最大動力是「革命」,群體性驅策的「運動」意涵便是來自於晚清以降不絕如縷的「革命」,「革命」猶如近代中國思想發展的底色,「啟蒙運動」並非一蹴而就,而是經歷一段「思想動員」後的革命結果。 外部的思想刺激來自日本,例如敬業學社所翻譯的《歐洲歷史攬要》, 其序言就是絕佳例證:

泰西可譯之說多矣,而史為要。史不勝譯矣,而以日東名士所譯之史為尤要。蓋泰西上古中古近古數千年盛衰興亡之理,史皆具焉。日本與吾國近,自明治維新汲汲以譯書為要,所譯以歷史為多且甚。書皆足以為吾國鑑戒,故譯史尤以日本所譯之史為尤要。[27]

根據學者的研究,在 1600 年到 1895 年間,中國僅有 12 本日譯著作, 但從甲午戰後以迄民國肇建之前,日文著作在十數年間猶如過江之鯽 湧入中國,數量已達近千本之譜。[28]作為思想舶來品的「啟蒙運動」就在這內、外兩股力量的推進下,在近代中國的歷史脈絡中逐漸轉譯生成。

啟蒙是歐洲專利,還是世界共享?

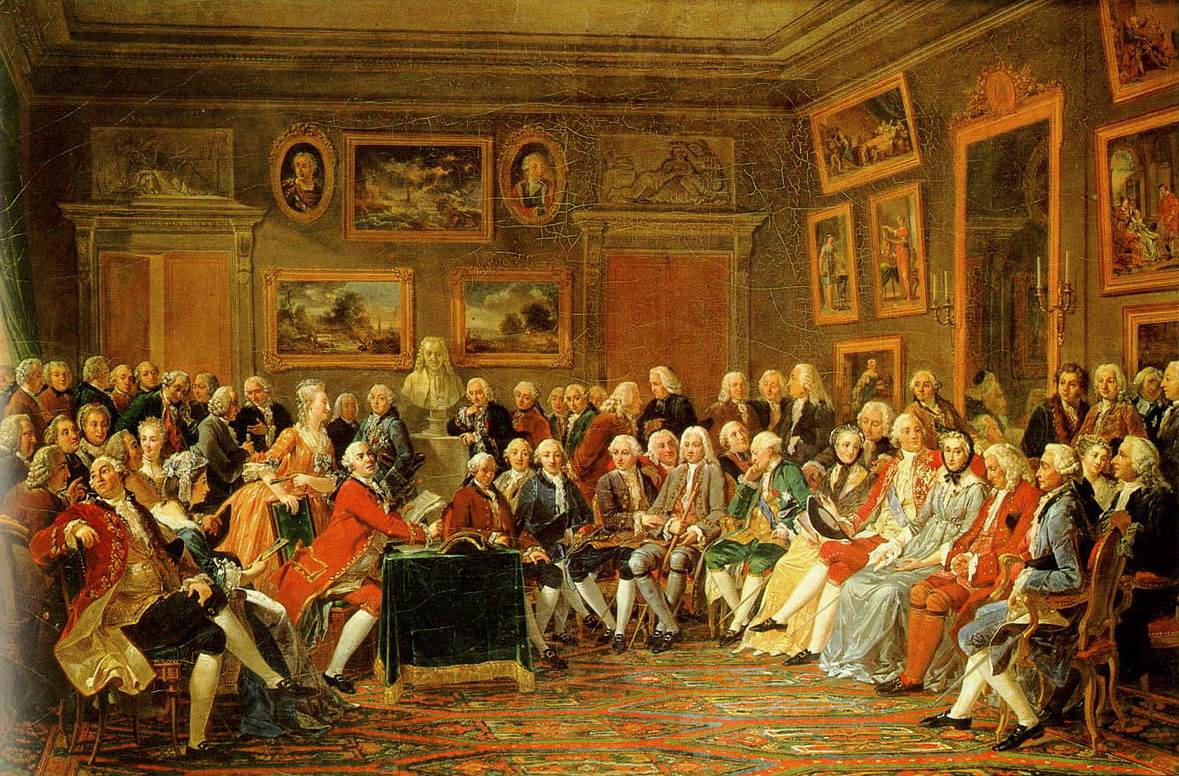

海德堡大學的現代史教授麥森(Thomas Maissen, 1962-)與漢學系教授梅嘉樂(Barbara Mittler, 1968-)於 2018 年合著出版《為什麼中國沒有文藝復興,以及為何重要?─跨領域的對話》,此書採取兩人對話的形式,論辯 “Renaissance”這項源自歐洲的歷史概念,能否向外傳播至世界不同地區與族群。該書雖不以「啟蒙運動」為題,但內中提供的思考途徑有足資參考之處。研究歐洲近代早期歷史的麥森採取否定的態度,認為歷史分期的概念只適用於單一國度, 不能出口到其他國家。研究其他地區的文藝復興,對於認識大寫的“Renaissance”並無助益。麥森認為研究者可以進行比較研究,但無法置放一個非原初發展的概念到另外一個區域之上,即便在全球史的領域之中,所謂的相似性和同一性更是建構歷史敘事不可或缺的要素。當非歐洲的其他地區也使用「文藝復興」時,在某種程度上就代表服膺了歐洲的「文藝復興」模式(model)。因此,所謂的“Renaissance”仍是指陳 14 至 16 世紀義大利的文藝復興(Italian renaissance among many renaissances)。

承襲梅嘉樂的看法,石保羅(Pablo Ariel Blitstein)從全球史的角度切入探討多樣的文藝復興,他聲稱作為範疇的文藝復興已經不再是專屬歐洲一地的歷史現象。從 19 世紀開始,文藝復興在不同的區域脈絡不斷地被「重現」(re-enacted), 從東亞到南亞、從歐洲到美洲,不同的群體不斷地賦予「文藝復興」 新的意義,甚至還背離了歐洲文藝復興的原初意義。[30]

正如梅嘉樂和石保羅的提醒,以區域為主體接受「啟蒙運動」概念的後進國,對於「啟蒙運動」的吸納和挪用也與原生地大異其趣,若是借用杭亭頓(Samuel Huntington, 1927-2008)對西方及其價值觀和體制的看法,則是「獨特而非普遍的」(unique, not universal),[31]歐洲與歐洲以外的地區同樣獨特,歐洲的啟蒙運動無法作為一個普遍性的價值理念。

本書首先考察清末民初的翻譯活動,檢視字典、百科全書和教科書等文本,分析近代中國從標準化乃至普及化的知識生產過程中,「啟蒙運動」作為「字詞」的語意流變。20 世紀以降,「啟蒙運動」廣為中國知識人所用,琅琅上口,成為他們表達現實處境、表述未來想像的概念工具。本書進一步剖析 1930 年代的新啟蒙運動、1950-1980 年代兩位「五四的兒子」殷海光與王元化新一波的啟蒙方案、運動,闡明近代中國的啟蒙運動並不是歐洲啟蒙運動的複製品,而是一場新生的運動,具有自身的國族和歷史特質。