1925 年的二林蔗農事件,對日治時期的農民運動有關鍵的影響力。

劉崧甫(1898-1971)作為當時二林蔗農組合的常任理事,於 1925 年 10 月 23 日被捕入獄,直到 1926 年 7 月 16 日獲釋,為二林事件坐牢八個多月;劉氏《獄中日記》的發現與整理,能使我們對二林事件進行側面而深入的了解。

不過,提到日治時期農民運動者的獄中日記,就不能不想到簡吉(1903-1951)。

簡吉從一名鄉村教師,搖身變為台灣第一個全島性農民組織「台灣農民組合」的領袖,可以說深受劉崧甫等人領導二林事件的影響。[1] 1929 年,簡吉因為農組大會公開決議支持台灣共產黨,於 12 月 20 日被捕入獄,1930 年 12 月 24 日獲釋;他對獄中生活與見聞的記錄,就是 1995 年出版的《簡吉獄中日記》。

因此,簡吉日記與劉氏日記的入獄脈絡、時代背景,大致相符,我們能以此為基礎,將兩者進行比較,從日記的內容了解日治農運人士的不同面相。

漢學鄉紳 vs 日文教師

劉氏日記與簡吉日記最引人注目的差異,就在語文使用方面。簡吉日記全用純粹的日文寫成,劉氏日記則約有五分之四是以中文寫成,五分之一是用日文。

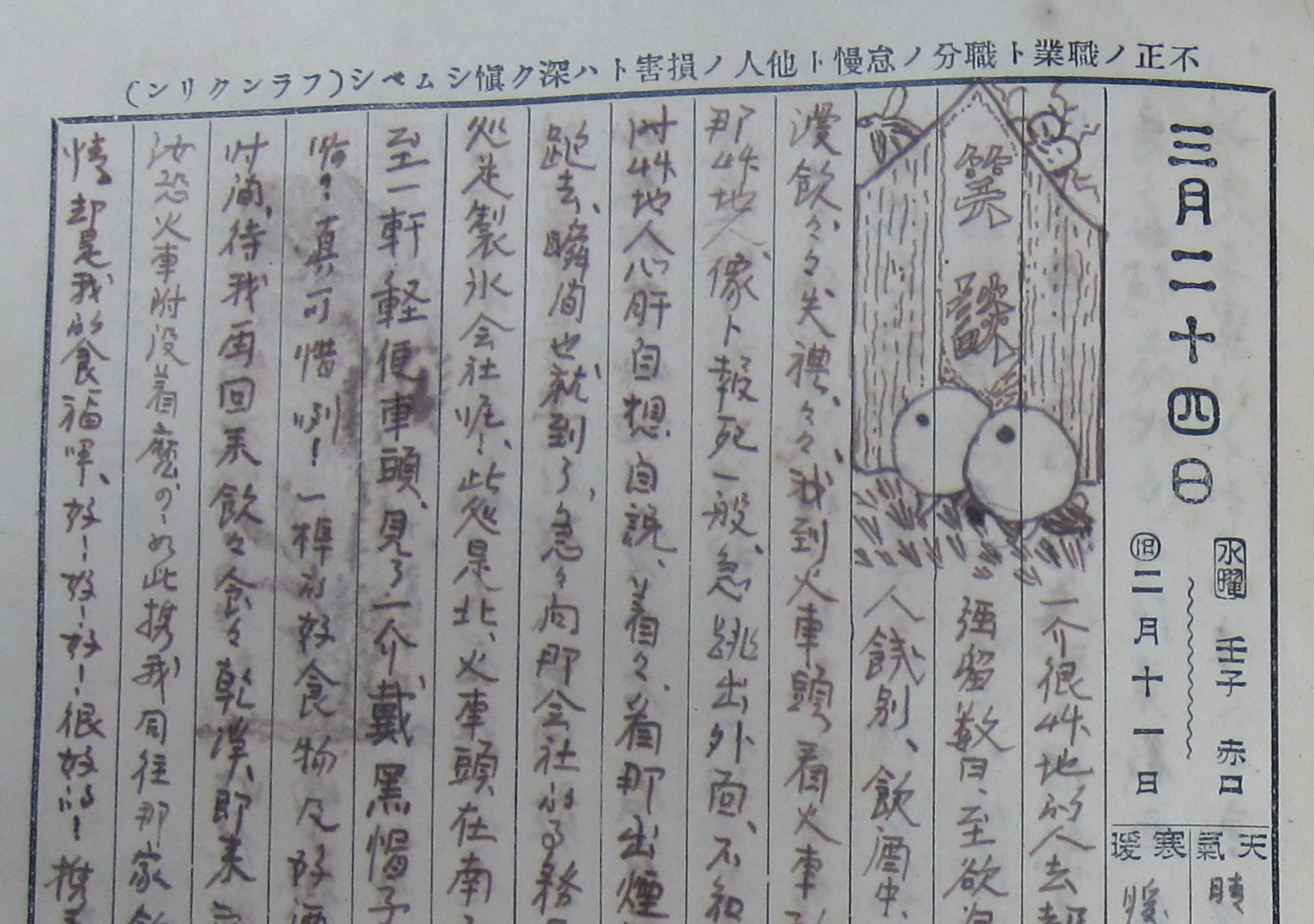

如果說簡吉的慣用語文表露了他新一代台灣知識分子的身分,那麼劉崧甫的慣用語文,就代表他的教養背景,正跨在新舊交接的界線上。舉例而言,劉氏日記愛寫漢詩、常常談論漢籍典故,例如 1926 年 2 月 7 日〈自作獄中感想〉:

雪地霜風冷囚人,日坐攻書夜獨眠,無心黑鉄窗前鳥,薨薨蚊蚋與我親。

另外在 1926 年 3 月 6 日引用了明儒鹿善繼《認理題綱》的話;5 月 11 日特別記載了文天祥與項羽的故事等。然而須注意的是,劉氏日記大部分仍是以北京話、台語、日語詞彙夾雜的白話文寫成的,這表露出劉崧甫不只是融會新舊學,也處於語文交混的文化背景中。

相對於劉崧甫明顯的漢文素養,簡吉則展現出一個新式知識分子的姿態。

簡吉日記不但全用日文寫成,也完全沒有出現漢詩或漢籍典故。比起劉崧甫善於取用漢文資源,簡吉倒是更常記述、評論報刊上的世界時事。例如 1930 年 3 月 22 日記述了日本人在亞洲各地的煤礦開發情形、4 月 22 日摘錄了有關美國科學發展的新聞等等。這種對新聞時事的頻繁關注,是劉氏日記較少見到的。

文學感性 vs 分析理性

劉氏日記與簡吉日記第二個顯著差異,可以劃分為文學感性與分析理性兩種不同性格。劉崧甫常在日記中,以充滿文學性的修辭,表達他的各種情緒。例如 1926 年 1 月 15 日,透過對蚊子的抱怨,影射他對社會的不滿:

這是以諷刺的筆法,表達他的激憤之情。又如 1926 年 2 月 3 日:

寂寂寞寞的霧夜獄裡隔壁的友人們都靜肅肅的睡去,唯有獨我翻來覆去的沒事做了睡鄉的客人哩!恰好時鐘鳴了十時了忽然那獄房外像是那貓頭鳥雄雌二羽的聲啼著『苦コ!苦コ!苦!』的喚著那一羽就啼著『久!久!久!久!!。』的答著足足啼了半夜害我眼光光的也沒有睏去。〔……〕豈不是底說我們在獄裡受苦久了的意思嗎?咳!有惻隱心的貓頭鳥兒啊?你亦知道我們受苦久了麼?

這是以移情的筆法,傾訴他在監獄中的苦悶。另外,劉崧甫也極常記敘自己對家人的想念,尤其是對其祖母的思念之情,還有各種家書對自己帶來了安慰;除了對基本社會正義的關注外,他也時常思考人性的善惡問題。因此劉氏日記展現的是一個情感充沛的作者,對身心處境、社會環境有敏銳的感覺與觀察。

如果說劉崧甫思想,較重視哲學式的人性問題、善惡問題,那麼簡吉的思想,就展現出社會學式的進路。最有代表性的,也是簡吉的最後一天日記,1930 年 12 月 24 日記道:

(2)報復主義思想還很濃厚的人,並不把在監人當作人看,即使不研究社會問題,恐怕也需要理解「犯罪的社會性」。任何大罪犯都是從互相影響的社會中出來,可以說是我們所造成的錯誤-如果認為自己是社會一員的話。

(3)在獄內沒有受過其他教誨教育

由此可見,相較而言,簡吉偏向客觀描述與分析式的記載。他幾乎不記載自己的情感狀態,不諷刺時局、不移情於風景、不義憤填膺地控訴;就算是朋友來信,也只記敘有關政治運動或是日常生活的討論。

這樣的書寫風格,與劉崧甫有明顯差異。簡吉比較流露個人感情的,是 1930 年 6 月 22 日給妻子陳何的信,囑託她好好教育孩子,不過,這也是日記中唯一給妻子的信;另外還有少數幾天,記敘到自己對祖母的虧欠之情,這就是簡吉相當自制之情感表露的全部了。

眾生相 vs 自我相

第三個顯著差異,是兩位作者對獄中生活不同角度的觀察。尤其劉崧甫特別喜歡紀錄「他人」的言行,這對今人來說,是彌足珍貴的當時在獄庶民的第一手史料。例如 1926 年 2 月 10 日、3 月 1 日都記載了獄友思念家人的悲號聲;3 月 9 日記載了「狂人的聲」,這位獄友是犯了竊盜罪的十九歲青年:

類似這樣的記載,令人聯想到當時被殖民者的生活型態與心理狀態,最重要的是,這完全是第一手且無矯飾的觀察紀錄。對於日治時期的庶民精神研究而言,可以做為相當生動的一片拼圖。

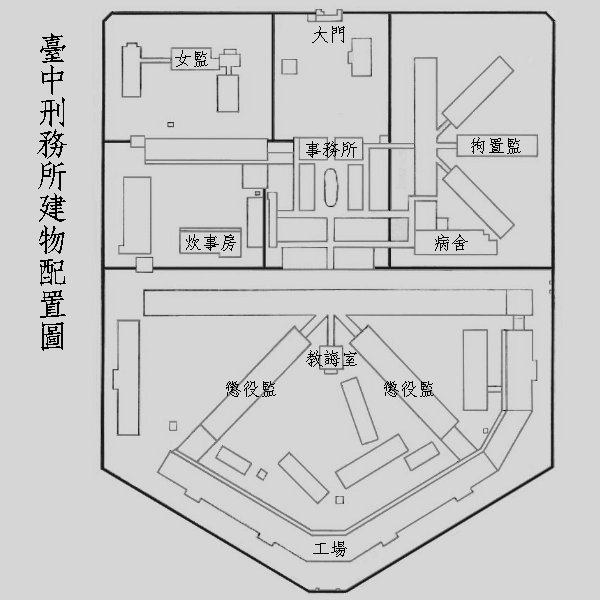

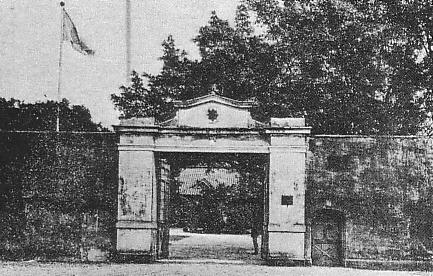

相較而言,簡吉日記幾乎沒有這類對其他獄友的紀錄。簡吉對自己在獄中的生活條件,記錄得比劉崧甫詳細很多,這對我們了解日治時期的監獄生活,很有幫助。例如根據 1930 年 1 月 25 日、1 月 26 日、3 月 2 日,對台北與台中刑務所的各種制度(包括普通氣氛、衣服、食物、運動、洗澡、理髮、健康保護=疾病預防);還有 2 月 1 日與許多篇日記中,對自己身體狀況的詳細紀錄,都讓今人具體地了解,一個犯人在當時監獄中的生活狀況。

從台灣面向世界的農民運動家

日治時期的台灣知識分子,迎來了科舉制度廢除以後廣闊的職業發展空間,他們開始面向世界,吸收新知、迎向潮流。就此而言,劉崧甫與簡吉是相同的。不過他們還是因各自的養成背景,在知識取徑方面有差異。我們可以從他們的獄中書單窺知一二。

從劉崧甫的書單來看,他涉獵了歐美的教育現況(《現代欧米教育》、《現代欧米教育大觀》);還有經濟學、農村發展(《台湾都市と農村問題》、《最近經濟學之進步》、《農民離村の研究》);倫理學、歐陸哲學(《倫理學演義》、《懷疑、知識、信仰》、《經濟和倫理》)。不過劉崧甫還讀了很多傳統漢文類的著作,例如《四書白話解説》、《詩經監本》、《晏氏春秋及新辭》等書,其中竟然連《文武二帝救劫真經》這類宗教善書都有。

由此可證,劉崧甫知識養成,不但有相當傳統的一面,也與底層民眾有共通的思想成分;另一方面,他的眼光也相當開闊,對世界思潮與學術研究都有一定程度的吸收。

從簡吉的書單來看,他涉獵了法學(《六法全書》、《現代法學全集》),基督教(《基督教概論》、《基督教的由來》),地球科學(《地球的起源與歷史》、《大陸浮動論》、《天地的結構》)等學問,當然還有他在獄中賴以獲取新聞的《人》雜誌。不過最突出的,還是一系列有關世界語學習的書籍:《世界語全程》、《世界語研究》、《世界語辭典》、《世界語自學書》、《世界語言書》、《初級世界語讀本》、《世界語新讀本》、《世界語中級讀本》。

這種熱切追求世界語的態度,與簡吉等人對社會改革的理想有關;透過世界語聯合各民族弱勢階級的願望,契合於簡吉的左傾思想。[2]

| 劉崧甫獄中日記書單 | 簡吉獄中日記書單 |

| 現代欧米教育 | 六法全書 |

| 実業之世界 | 白話辭典 |

| 台湾都市と農村問題 | 活的宗教 |

| 四書白話解説 | 基督教概論 |

| 詩経監本 | 獄中四年的自白 |

| 婦人問題十六講 | 台灣讀本 |

| 最近經濟學之進步 | 共同生活 |

| 文武二帝救劫真經 | 覺醒的朋友 |

| 倫理學演義 | 日本之貴重財產 |

| 漢文精義 | 《人》雜誌 |

| 懷疑、知識、信仰 | 世界文化史大系 |

| 經濟和倫理 | 基督教的由來 |

| 處世哲學 | 地球的起源與歷史 |

| 宇宙之謎 | 大陸浮動論 |

| 三國誌演義 | 天地的結構 |

| キング雜誌 | 世界語全程 |

| 現代人心理と現代文明 | 世界語研究 |

| 最近之歐洲 | 世界語辭典 |

| 台灣事情 | 世界語自學書 |

| 行政法大意 | 世界語言書 |

| 農民離村の研究 | 初級世界語讀本 |

| 現代歐來教育大觀 | 現代法學全集 |

| 晏氏春秋及新辭 | 世界語新讀本 |

| 銃後 | 世界語中級讀本 |

| 台湾経済学 |

上述兩本獄中日記的差異,或許可以溯源於兩位作者的身分背景。

劉崧甫與簡吉的年齡雖然只差五歲,但是兩人的出身有很大的差異。

劉崧甫出身於地主家庭,幼年曾在私塾受過三年漢文教育,而後接受六年的公學校教育,畢業後一直到二林事件之前,歷任地方的保甲書記、會計役、國語講習所講師、協議會員;他的人格養成具有傳統地方紳士溫文儒雅的公道伯特質。

簡吉出身於農民家庭,沒有接受過私塾教育,一路從鳳山公學校到台南師範學校,接受的都是新式教育,畢業後也順理成章地在公學校任教;雖然是身處受薪階層而得以溫飽的知識分子,卻對農民困境有深刻的感觸。

也許正如因此,我們可以透過劉崧甫與簡吉兩本獄中日記,一窺風格互異的日治時期農運家的面貌。

[1] 參閱陳慈玉,〈導讀〉,收入簡吉著,簡敬等譯,《簡吉獄中日記》(台北:中央研究院台灣史研究所,2005年),頁 36。

[2] 有關世界語在日治台灣的發展以及與左翼團體的關係,可參閱李依陵,〈從語言統一實踐普世理想-日治時期臺灣世界語運動文獻〉(檢索日期:2017 年 11 月 5 日)。