萬曆年間的兩次大劫

要述說這個故事,我們必須回到萬曆皇帝在位年間,他於 1572 年登基,駕崩於 1620 年。和之前明朝衰弱的標準敘事方式相反,萬曆的失政並不是我們這裡故事的開頭。

史料證明,萬曆皇帝不但優柔寡斷,在政治身段上也顯得拙劣無能,不過,現在我們已經到了從這些朝廷的明爭暗鬥當中抽身的時候了,因為如此才能看到更大的歷史場景。以萬曆一朝的情況來說,這個更大的歷史場景,包含了兩次環境上的重大低迷時期。

1586 至 1588 年的第一次萬曆劫難是一場環境崩潰的危機,其程度使朝廷為之震驚,並且為接下來的社會災難製造了新的參考基準。明朝政府能夠平安的度過這次劫難,都要感謝首輔大學士張居正於 1580 年代初期,在帝國財政機構上推行的改革。

張居正靠著追繳欠稅和將督查清稅不力的縣令調職或凍結晉升的辦法,幾乎使得明朝的財政體系運作到達其效率的最高峰,並且在 1582 年他去世之際,為戶部國庫留下了大批的存銀。[1]這筆積蓄幫助萬曆朝廷撐過 1587 年災難來襲時的大風暴,並且安然度過隔年的災情。這次劫難的衝擊使人們留下強烈的記憶。

六年後,當一場大饑荒正逐漸開始在河南形成之際,朝廷和官僚系統很快做出回應,在地方壓力還沒有擴散成地區性的危機時,就紓解了糧食短缺的問題。[2]

在第二次萬曆劫難於 1615 年到來之前,又過了二十年。先於這次劫難出現前兩年,華北大水為患;劫難開始之後的第二年,溫度開始轉為寒冷。開啟這場劫難的,是一個令人費解的交纏混雜情況:在某地出現嚴重旱災的同時,其他地方則陷入嚴重水患之中。

1615 年秋季,請求賑濟的奏摺開始從各地湧入朝廷。十一月二十五日,兩位內閣大學士將前述這些災情報告作成節略摘要,並且對萬曆皇帝啟奏道:「事雖不同,總以地方災沴,百姓流離,劫掠橫行,餓莩載道。據實上聞,無非仰體欽恤之德,以徼曠蕩之恩。」皇上同意將這道節略發交戶部研議,戶部回奏時,建議進行大規模的賑濟。

山東遭受饑荒襲擊,災情比其他各省嚴重。根據一道於該年二月間上奏朝廷的報告估計,超過九十萬民眾處在飢餓邊緣,地方上的賑災供應已經耗盡,而社會秩序也告完全崩潰。1616 年三月,一名山東舉人向朝廷呈獻《東人大飢指掌圖》一冊。據朝廷的日誌記載,每一幅圖都配有一首哀詩。在這些哀詩之中的一首[3],有這樣一組對句,後來成為這整場浩劫的代表用語:

母食死兒,妻割死夫。

在同年稍後,饑荒災情由華北往長江流域擴散,在次年波及廣東,又過一年,西北和西南也遭到殃及。最嚴重的時期可能出現在 1618 年,不過在萬曆朝的最後兩年裡,乾旱與蝗災仍然持續侵擾著整個國家。在前述這一連串的大災難之外,或許還要再加上發生於 1618、1619 兩年的大規模沙塵暴──這是西北地區濫伐森林造成的後果。其中一次,於 1618 年四月五日薄暮時分吹抵北京,其規模之大,根據《明史》記載:「雨土,濛濛如霧如霰,入夜不止。」在這次沙塵暴將滿周年的前一日,「從未至酉,塵沙漲天,其色赤黃。」[4]

萬曆皇帝於 1620 年駕崩,此時正好是長時期的嚴寒、乾旱年代告一段落的時候。皇太子(朱常洛,也就是合乎體制法統的那位「國本」)登基,是為泰昌皇帝。不到一個月的時間,甚至連他父親大葬都還沒有完全結束,泰昌就龍馭上賓了。然而另一次體制危機,卻突然使朝廷陷入混亂紛爭之中。

帝位的傳承十分單純,但是繼位的皇子,也就是後來的天啟皇帝,不但性格不成熟,而且還未出閣就學讀書。在接下來的七年(1621-1627 年)期間,大明天下落入天啟首席太監魏忠賢(1568-1627 )的掌握之中。

這時期的政治氣候相當邪惡敗壞,但是自然氣候卻極為正常。天啟一朝的最後兩年比平常來得潮濕,不過沒有嚴重的水患。這時大自然唯一的反常現象是地震,在天啟朝的每一年都頻繁出現。

混亂動盪的天啟朝,隨著天啟皇帝於 1627 年英年早逝而宣告落幕,這讓朝廷裡幾乎所有人都大大的鬆了口氣。他沒能生下任何後嗣,這很可能會使政權陷入另一次體制危機,還好他尚有一位年僅十六歲的弟弟可以繼承皇位,這個日後登基為崇禎皇帝的年輕人使很多人抱持期待,他們終於迎來一位可以侍奉的君主了。可是情況將會愈來愈惡化,而崇禎已經沒有多少機會,可以扭轉他身為本朝末代皇帝的命運了。

不只南方,北方邊境同樣遭受天災

明朝的百姓並不是唯一在萬曆一朝遭受饑荒襲擊的人。

在那些年裡殃及華北的乾旱,也同樣炙烤著遼東,此地位於長城的東北段,隨後又被稱作滿洲。正是在這個地方,女真領袖努爾哈赤(1559-1626)逐漸將女真人和蒙古人之間原先更加鬆散模糊的聯盟,統整為一個政治同盟。在 1636 年,這個同盟將會換上一個新的部族名稱:滿洲。

努爾哈赤最遲到 1615 年(萬曆四十三年)還在向明朝入貢,但是他如此做,是為了要遮掩自己開疆拓土的野心。乾旱與嚴寒或許讓他明白局勢大好,於是停止再向明朝入貢。努爾哈赤不像其他庸懦領袖那樣,可能選擇退卻,他反而不斷增強自己和明朝競逐遼東的態勢。他需要栽種在這個區域的糧食作物,並且準備將這些地方從明朝手中奪取過來。

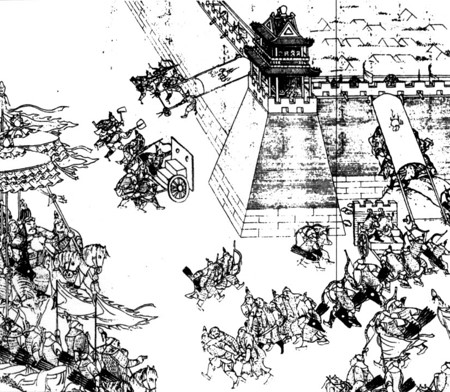

局面的轉捩點在 1618 年五月到來:努爾哈赤突然對遼東發動進攻,造成明軍統帥死亡,並且使整個區域落入他的控制之下。

明朝在隔年春季準備發動一次征討努爾哈赤的大型戰役,但是這場戰役卻因各種困難而波折重重。首先是經費短缺,因為萬曆皇帝拒絕動用皇家內帑以供所需。其次又受到風雪困阻,這是嚴寒氣候帶來的效應之一。大約過了一個月之後,薩爾滸戰役才於 1619 年四月十四日展開,明軍土崩瓦解。

隨著那場大敗而來的,套用傑出財政史學家黃仁宇的話來說,是努爾哈赤手下軍隊「在接連的戰役裡取得一連串令人為之目眩的勝利。」

這是明朝最終失去所有長城外領土的開端,儘管要迎來這一天,還要再等上另外二十年的時間。在萬曆駕崩前的三個月,那個乾旱的夏季,他對一位內閣輔臣解釋道,這次重大的挫敗,原因在於遼東的文臣武將不能協調一致。可是在另一方面,黃仁宇卻將指責的矛頭直接指向萬曆。萬曆拒絕動用內帑支應軍費,迫使戶部在土地稅上開徵一道臨時捐,以支付遼東戰役所需。

結果,這道臨時捐事後不但沒有撤銷,其額度還逐漸增加;這是因為軍事上的接連失利,以及環境上的連番災難,聯手堆疊出帝國財政不可能負擔的需求所致。[5]薩爾滸之役大敗,意味著明朝面臨的軍事威脅將持續升高,而無論之前明朝在邊境防禦上頭已經投入了多少人力物力,現在都必須要投注更多。[6]

軍事上的問題看似較頭緒萬端、沉疴難治的財政弊病來得容易解決,因此有多位官員提出對策提案。其中一位,就是利瑪竇的門徒、改信天主教的徐光啟。

自 1619 年起,徐光啟就開始堅決提倡,增強明朝軍事實力最有效的辦法,莫若於借用歐洲人最優良的學問知識。[7]他的計畫不但包括彈道學技術,還有歐幾里得幾何學的學問,因為這能夠幫助砲手提升其觀察能力。徐光啟在早些年曾經協助利瑪竇,將歐幾里得《幾何原本》的前六卷翻譯為中文,並於 1608 年出版刊行。他也曾倡議從澳門引進葡萄牙士兵,以其最新技術訓練中國的砲手。

1622 年,當時有一名葡萄牙砲手在荷蘭圍攻澳門時(後來受挫失敗),成功發砲命中荷軍的火藥庫,後來消息傳出:他之所以能準確命中,要歸功於義大利籍耶穌會士羅雅谷(Giacomo Rho)的彈道射程計算,而這正好是徐光啟所需要的證明。他獲准帶七名葡萄牙砲手,外加一名通事(即翻譯,實際上,這名通事是耶穌會派往日本傳教的教士陸若漢〔João Rodrigues〕),以及一隊十六人的隨從人員,於該年北上,到達北京。

是否該仰賴外國科技的問題──或許甚至是若干人士心中更加不容忽視的憂慮,擔心這些在北京的外籍傭兵會學到若干技能,日後用在軍事上以對抗明朝──在朝廷中激起一場爭議,幾乎使得整個計畫發生動搖。當一門葡萄牙大砲於隔年演示時發生爆炸,造成一名葡萄牙砲手死亡、三名中國籍助手重傷之後,該計畫遭到取消,砲手被遣回澳門。

這項演示在六年後得以重新來過,因為當時徐光啟再次取得批准,讓第二組火砲隊到北京,仍舊由陸若漢神父擔任隨行通事。朝廷中反對這項計畫的官員,在葡萄牙代表團抵達南京時成功將其擋下,但是崇禎皇帝最終還是下詔准許他們進入京師。實際上,他們的確應該快些進行,因為滿洲人進關搶掠的軍隊此刻正在京師近郊地區徘徊。

1630 年二月十四日(崇禎三年正月初三),葡萄牙代表團接到皇上宣召入京的詔書,他們隨即動身啟程。這群砲手在行進至距離北京六十五公里的涿州時,與其中一支後金軍隊遭遇。葡萄牙代表團撤入涿州城中,將他們隨行帶來的八門大砲架在城牆上,在後金騎兵進入射程時開火發射。

這番火砲展示收到成效,入侵者離開了。對於朝廷內那些仍舊懷疑引外人入境是否為智慧之舉的人來說,這場小勝就足以說服他們了。[8]這也使徐光啟信心大增,進而向皇上請求派遣陸若漢回澳門,以招募、引進更多的砲手與大砲,並獲准讓於 1622 年曾在澳門擊退荷蘭人的義大利數學家羅雅谷進京,於曆局任職。

徐光啟雇用外國人士的計畫,在政治上屬於非常微妙脆弱的策略;1632 年,他的計畫遭到嚴重的破壞,當時山東爆發一場叛亂,造成十二名葡萄牙官兵被殺害,而徐光啟在軍事科技上的首席門生(譯按:登萊巡撫孫元化)則因為無法平定亂事,而被朝廷處死。這場重挫引發了朝廷派系政治的一場大風暴,鬥爭的內容對於朝廷所面臨的軍事局面毫無助益,而每項作為都與派系之間想要摧毀對方息息相關。[9]

光是憑藉徐光啟倡議的計畫本身,並不足以扭轉遼東的軍事局面。徐光啟了解槍砲火器將在未來的戰爭中扮演決定性的角色,他絕對是正確的;可是,在朝廷中沒有能夠主持天下防務的皇帝,沒有能夠具備同樣信心的內閣大學士,或是一位在軍情逆轉時能免於言官彈劾的將領的情況下,光靠科技知識仍然無法改變大勢所趨。

明軍在遼東的防禦重鎮廣寧於 1622 年落入後金之手。明朝軍隊必須後撤至山海關內,山海關是長城的東端終點,長城在此與海交會。但是更加嚴寒、乾燥的氣候,卻造成遼東的糧食短缺,因而也迫使後金撤退休整。後金這次撤退,給了明朝一次喘息的機會,並且找尋財源以挹注防禦前線。增加現有徵稅的額度,看來是不可行的。根據一名京師言官在 1623 年夏季呈奏天啟皇帝的報告指出:「自遼左發難,軍需驛騷,竭天下之物力以供一隅。」

結果是「百姓敲骨剔髓,鬻子賣妻,以供誅求,年復一年。」[10]崇禎皇帝試著透過整飭徵稅體系與降低權貴階級濫用這兩種辦法,以對付這個難題。他還嘗試以禁止收稅未達額度的地方行政官員升職作為手段,以確保中央政府能收足稅賦,但是這道詔令卻只造成了賄賂風行的反效果,因為地方官員競相對戶部吏員行賄,掩蓋他們短缺的稅額。[11]

明軍趁著後金撤退的機會,收復了若干遼東失土。明軍裡一名叫做毛文龍的虛張聲勢將領,甚至還在 1624 年入侵後金位於長白山(附帶一提,這裡是西伯利亞虎的棲息地)的聖地,將其大大羞辱了一番。努爾哈赤於 1626 年去世,再一次拖延後金向外擴張的步伐,於是他們轉而採取其他管道,包括外交手段。他們向毛文龍送去了一封信函,希望他能夠改換陣營,投靠後金。

這封信函開頭先指出,發生於各地的災變乃是國運衰弱的預兆。信函中輕蔑地將明朝稱為「南朝」,認為它氣數已盡。「南朝運終,死數未盡,天使喪亡,將軍豈能救之乎?」接著,便邀請毛文龍改換旗幟,前來投靠:「良禽擇木而棲;賢臣擇主而事。」這封信函的結尾,則以下面這番簡短的評論作為總結:「南朝氣運已盡,時勢已盡,悔之不及。」[12]

毛文龍並未回覆,或許這是因為他自認站在獲勝這一方的緣故。然而,隔年二月,後金便出兵入侵朝鮮,迫使毛文龍撤兵。毛也許被迫放棄了原來的地盤,但是他位於鴨綠江口的新根據地,卻讓他得以掌控遼東與山東之間利潤豐厚的海上貿易,成為一名不受節制號令、完全獨立自主的半軍閥。

後金方面很快就重新開啟和毛文龍接觸的祕密管道,看他是否會接受引誘而變節來歸。毛文龍向經過的商旅抽稅,收穫相當充足,可以讓明朝與後金互鬥,而他坐收漁利。

毛文龍一直採取如此策略,直到 1629 年,他的上司長官袁崇煥(1584-1630)因為懷疑毛文龍的意圖,於是找了一個藉口,到他的駐地做官式視察,然後命其帳下軍官,將毛當場斬首。「毛文龍遭到謀害,」美國歷史學者魏斐德(Frederic Wakeman)指出,「使邊境陷入動亂,最終更導致眾多原屬這位將領帳下的海盜,任憑己意四出搶掠。」[13]

袁崇煥戲劇性的突然之舉或許防止了毛文龍改投敵營,但是殺毛之後引發的動亂則使他忙於應付,以至無法察覺努爾哈赤之子皇太極正準備以迅雷不及掩耳的速度大舉入侵。

該年十一月,皇太極繞開袁崇煥的防線,派遣多支騎兵部隊,向華北平原發起進攻。其中一支部隊更直接打到北京城下。另外一支部隊則攻打北京以南的涿州,我們在前面已經提過,徐光啟雇來的葡萄牙砲手朝著這支軍隊開火。

入侵的後金軍隊並未準備長期留駐,於是退出長城之外,但是朝廷需要找個人來承擔這一切的罪責。有誰能比殺害毛文龍的人,更適合做代罪羔羊呢?

袁崇煥被召回北京,並且在隔年一月被判處羞辱的斬首與支解之刑。他的罪名是行止欺君賣國,未能阻止後金軍隊直逼北京。在接下來的歲月裡,還有許多其他大臣將為這個罪名付出生命。[14]

皇太極之所以能發動這次進攻,完全是憑藉著他在父親死後以三年時間,悉心整頓後金軍隊,鞏固他的領導地位。雖然皇太極在該年冬末撤回他的軍隊,但是他已經證明:明朝在遼東的軍事布局並無效果。逐漸的,他將更遼闊的滿洲地區都納入後金的完全控制之下。

1636 年,皇太極感到時機成熟,便建立新王朝,國號為大清,並且自立為皇帝。新王朝的國號「清」有水的意象,代表清澈或純淨,暗示著「清」將淹沒由日與月共同組成、具有火的意象的「明」。

皇太極是否相信他的朝代規模將超越四個世紀前同樣由女真人建立的華北區域政權?我們不得而知,但是新王朝的建立,至少對明朝來說是一大挑戰。1643 年,皇太極在實現他的征服宏圖之前去世。帝位傳給他年幼的稚子,清軍的統帥則由他的弟弟多爾袞繼任。

崇禎劫難:極寒、乾旱、鼠疫,壓垮明朝的最後一根稻草

現在我們將注意的焦點,從崇禎朝這台大戲的演員們身上轉到舞台本身:環境因素。

元代或明朝的歷代皇帝,沒有一位像崇禎這樣不幸,面臨如此異常而嚴峻的氣候環境。在崇禎一朝的前幾年,大部分困難的情況還局限在西北地區,特別是陝西省。乾旱與饑荒的災情極為嚴重,以至於一名御史在 1628 年底奏報:陝西全省皆成災區。氣溫在隔年大幅下降,隨之而來的是一段持續到 1640 年代的寒冷時期。

感受到寒冷降臨的,不僅是明朝的百姓。在 1630 年代期間,俄羅斯人在每年的十二月、一月、二月這三個月裡,至少有一個月會遭遇極度酷寒的氣候。然而在 1640 年代,冬季的每個月都有嚴寒氣候的報告出現,使得這十年成為俄羅斯歷史上自十二世紀以來最為寒冷的時期。[15]滿洲位處中國與俄羅斯之間,也遭受到同樣的酷寒侵襲。滿洲人或許可能是受到明朝的財富吸引才會南下,但他們也被嚴寒所驅使向南。

第一場嚴重的饑荒開始於 1632 年,也就是崇禎五年。朝廷在這一年被來自全國各地、一封又一封遞來的奏疏給淹沒,這些奏疏全都是報告異常狀況,以及隨著災情而來的社會動盪亂象。「遍地皆賊,日甚一日,」一位西北地方的巡撫如此大聲疾呼。「南北往來,幾於斷絕,」一位派往大運河中段地區處理災情的巡按御史向朝廷報告。「貧者流而為盜,富者乘間潛移,」另一位在同一地區的官員這樣宣稱。「商賈不通,道路梗塞。」[16]

1632 年以後,災情只有愈演愈烈。1635 年,也就是崇禎八年,蝗蟲開始大規模現蹤。接著,在 1637 年,即崇禎十年,乾燥的氣候終於演變成全面的旱災。接下來連續七年,明朝遭受規模前所未有的旱災襲擊。在 1640 年夏季那場重創山東西部的大旱災期間,飢餓到極點的災民扒下樹皮來吃,然後成為倒斃腐爛的屍首。[17]

在位處山東西北的商業重鎮臨清,走投無路的災民絕望之下,被迫吃人肉以求生存。[18]隔年夏季,饑荒的災情向南籠罩到了長江下游的江南地區。在《上海縣志》裡,有一則簡短的條目,敘述了這場災難的規模:

旱災又持續肆虐了兩年。為了扭轉局面,崇禎皇帝在絕望之下,於 1643 年六月二十四日(崇禎十六年五月初九)頒下一道詔令,要求天下臣民,從最高層級的朝廷官員到最低層級、以日計酬的勞工,務必都要痛加修省,清除潛伏於內心的種種惡念,如此或許能使上天結束乾旱的懲罰,降下雨水。[20]

瘟疫隨著乾旱與饑荒災情而來。許多疫情都是因為天花而引發。當時的明朝人已經藉由接種人痘(這是一種簡易形式的疫苗)來對抗此種疫疾,但是後金(滿洲)卻無此技術。他們對此疾病特別畏懼,而且極為恐慌,避免與患者發生接觸,生怕遭到感染,以至於在 1630 年代他們屢次入侵時,有好幾次軍情關鍵的時刻,都因為預計進軍攻打的地區已經有疫情傳出而撤退。

皇太極於 1629 至 1630 年那次突襲華北平原的軍事行動,之所以會收兵退回,有部分原因就是出於對天花的恐懼。[21]1635 年,肆虐於山海關一帶的瘟疫或許也是天花。1639 年,山東爆發天花疫情,其程度之嚴重,足以令滿洲人取消該年冬天入侵華北的軍事行動。

瘟疫也在國內其他地方造成災情。西北地區的災情尤其嚴重。1633 年,這個地區頭一次爆發大規模瘟疫,使山西省遭受重創。三年之後,疫情擴散到陝西和漠南蒙古。1640 年,陝西省全境都宣告淪陷。在這次瘟疫結束後,該省官員估計,全省有百分之八十到九十的民眾死亡。[22]儘管前述這番估計自然是對統計數字的誇大,不過它表明這段期間疫情之嚴重,至少在本省的某些地區確實如此。這次疫情是否為鼠疫,受到很大的爭論。

1643 年,西北邊陲地區突然出現老鼠數量暴增的詭異情況──根據《明史》記載,當時有十餘萬隻老鼠洶湧穿行於寧夏鄉間,將所有能看到的作物吞噬殆盡。這番記載鼓舞了某些歷史學者,將鼠患和這次瘟疫的流行連結在一起。[23]究竟這兩起事件是否有關聯,以及這些老鼠身上是否帶著感染了鼠疫的跳蚤,仍然還是人們的猜測。

一場嚴重的瘟疫於 1639 年襲擊長江下游地區,而同年有大量老鼠在長江中游出現,則喚醒了鼠疫的幽靈。這場疫疾在兩年後以更為猛烈的程度捲土重來,其波及的範圍不僅僅限於江南一帶,而是遍及整個東半壁江山。山東有一個縣份的官員報告,該縣過半的人口死於這年的疫疾。

該縣地方志的修纂者在記述這次疫情時,加上了這樣一句令人絕望的話:「於一切災異變亂中,其惡從未過於此者。」[24]在山東另一個位於黃河以南的縣份,這場疫疾徹底摧毀了若干村莊,根據一項估算,有七成民眾罹難;同樣的百分比,也出現在幾個遠離黃河流域的河南省縣份中。[25]在這個夏季尾聲時出現的蝗蟲接著吃光了一切莊稼,什麼食物也沒能留下。

這次瘟疫似乎在 1642 年短暫的歇止,旋即在之後的每年都捲土重來,使得南到江南、北至邊關的聚落全受到摧殘。[26]據說,北京是當時這一波疫疾災情的中心,而原先是國家經濟繁榮大動脈的大運河,現在成了這種疾病由北往南感染的傳遞捷徑。瘟疫加上饑荒帶來的效應是致命的。「死亡枕籍」是最後這些年裡反覆在地方志裡出現的一句話,「十室九空」則是另一句常見詞語。到了 1644 年初,山西北部的每一個縣都成了災區。[27]

這就是崇禎劫難,是自從 1320 年代的泰定劫難以來為時最長的連番災難。

作物枯萎,糧食供應減少,而商業經濟停滯,促使糧價到達前所未有的價位。百姓喪失了一切,無法繳納賦稅。對百姓來說這極為艱苦,而對朝廷來說情況更是雪上加霜,因為無論是駐守邊疆士兵,或是那些確保國家體制保持運作的信差傳驛,朝廷已經沒有辦法支付他們的薪餉了。

早在 1623 年,兵部尚書就向皇帝奏報:驛站體系已經徹底衰竭。如果國家遞傳系統還沒有完全瓦解,關於誰才有權利使用驛站系統的迫切新規定,必須付諸實施。[28]但是這並不足以緩解財政負擔,因此兵部採取激烈的措施,於 1629 年關閉了若干驛站,以撙節驛站人員的薪俸開支。

從實際層面來說,沒有任何緊縮開支的措施,可以支應連年在滿洲發動戰事的花費。朝廷別無他策,只能不斷加重徵稅額度,以求趕上暴增的軍費開支。有一則黑色笑話,將「崇禎」年號一語雙關的說成音近的「重徵」,而將崇禎朝說成是「重」複「徵」稅的時期。[29]當 1644 年到來時,百分之八十的縣份根本已經停止上繳稅收。中央財庫已告枯竭。

.jpeg)

《掙扎的帝國》探索中國在這兩次戲劇性的外族入侵之間,究竟發生了什麼事情,並以此為背景,呈現出中國第一個連貫的生態歷史。卜正民此番探討中國專制、社會複雜性和商業化,並特別關注中國朝代的成立和南海經濟,是繼《維梅爾的帽子》之後,另一扛鼎力作。

[1] Huang, “The Lung-ch’ing and Wan-li Reigns,” 517; idem., “The Ming Fiscal Administration,” 162-164.

[2] 楊東明,《飢民圖說》。

[3] 《明神宗實錄》,卷五三八,頁2b;卷五三九,頁9b;卷五四○,頁7b;卷五四二,頁2b。

[4] 張廷玉,《明史》,頁512。

[5] Huang, “The Lung-ching and Wan-li Reigns,” 583.

[6] 有一項關於稅額猛增與積稅拖欠的早期研究,參見Wang Yu-ch’uan, “The Rise of Land Tax and the Fall of Dynasties in Chinese History.”

[7] Huang Yi-Long, “Sun Yuanhua.”

[8] Brook, Vermeer’s Hat, 103-104.

[9] Huang Yi-Long, “Sun Yuanhua,” 250-255.

[10] 《明熹宗實錄》,卷三十六,頁2b。

[11] 李清,《三垣筆記》,頁8。

[12] 談遷,《棗林雜俎》,頁597-598。

[13] Wakeman, The Great Enterprise, 130.

[14] 李清,《三垣筆記》,頁17。

[15] 俄羅斯寒冷氣溫的數據,大致與中國糧食價格的數字相符。同樣的,俄羅斯的乾燥/潮濕數據也適度的證實了中央氣象局年度氣溫圖的統計結果;見Lamb, Climate, Vol. 2, 562, 564.

[16] 《明崇禎長編》,卷五十七,頁6a、卷六十三,頁10a、卷六十四,頁20b。

[17] 《道光濟南府志》,卷二十,頁18b;《康熙德平縣志》,卷三,頁40a。

[18] 《臨清州志》(一六七四),卷三,頁40a。

[19] 《光緒上海縣志》,卷三十,頁9b。平常時期的糧價,每升米約值白銀十三分之一兩。

[20] 張廷玉,《明史》,頁 486。

[21] Cooper, Rodrigues the Interpreter, 342, 346.

[22] 《甘肅新通志》(一九○九),卷二,頁 36a。

[23] 張廷玉,《明史》,頁477。

[24] 《易州志》(一六七四),卷一,頁 8b。

[25] 《曹州志》(一六七四),卷十九,頁 21a;《新鄭縣志》(一六九三),卷四,頁96a。

[26] Dunstan, “The Late Ming Epidemics”; Hanson, “Inventing a Tradition,” 103-107.

[27] 《雲中志》(一六五二),卷十二,頁20a;這場瘟疫的疫情在該年稍後漸漸退散。

[28] 《明熹宗實錄》,卷三十三,頁15a。

[29] 李清,《三垣筆記》,頁3。關於這場財政危機在地方產生的衝擊,見Nimick, Local Administration.