「施提督認得我!若是冒名頂替,情願認罪!」

清康熙 8 年(1669),山西巡撫衙門的公堂上,一名福建軍人哀哀告饒,臉上的表情寫滿了無辜。

他已經是第十三個在此大喊冤枉的被告了,所有這些嫌疑犯的辯白大同小異,就連最後這句「施提督認得我」,也幾乎如出一轍。

控告他們的這個人名叫陳嵩,也是一個從福建被調動到山西來開墾荒地的水師官兵。不知為了什麼緣故,他竟出面舉發自己的同袍,說他們有許多人假冒了原本應該來到這裡的士兵。

即便整個福建軍人的移民集團裡,沒有一個人願意出面證實他的指控,陳嵩仍堅持自己所言句句屬實。而當那些被告異口同聲地說出「施提督認得我」的時候,他只是冷冷地告訴審案的巡撫:

這些被指控的嫌疑犯,究竟是正牌官兵,還是冒名頂替的小老百姓?看起來,解開這個謎團的鑰匙,就掌握在「施提督」的手裡。

而「施提督」究竟是誰?這一大群原來屬於福建水師的軍人,為什麼會大老遠地跑到北方內陸的山西來呢?

這故事,得講的更遠一些。

先來談談「施提督」。其實這位仁兄的名字你應該也挺熟,他就是歷史課本裡時常提到的施琅先生。

康熙元年(1662),鄭氏政權剛剛從福建沿海轉進臺灣、建立據點,清鄭之間的對峙仍然緊張。

清代,統治中國的滿人來自亞洲東北。這個民族擅長的是騎馬打仗,而不是乘船當水手,若要與鄭成功的軍隊在海上作戰,他們只能去找那些同樣懂得操駕船舶的漢人,來幫忙組建一支水軍。

清廷於是找上了十餘年前從鄭家叛逃過來的施琅,並且給了他一個提督職,以及一個新的軍隊編制──福建水師於焉誕生。

意氣風發的施琅,除了帶領這支水師打下鄭家所控制的廈門與金門以外,還曾經兩度發動對臺遠征。雖然這兩次軍事行動都為颱風所阻,但無論如何,當時的施琅確實在福建沿海掌握了一支龐大的水軍,並且頗得清廷的信任。

然而,政治風向的變化,也像是阻擋施琅的那兩次颱風,來得又急又猛,並且出乎意料。

康熙 6 年(1667),僅僅十三歲的小皇帝尚未親政,整個國家的重要決策多半出自四個輔政大臣──就是《鹿鼎記》裡提到的鰲拜、索尼那些人。且不細說他們幾個老屁股的權力鬥爭,其實在這種合議制裡面,要是大頭們的意見時常互相衝突,各種決策的方向,也可能隨之轉彎。

清廷的對臺戰略也是如此。

康熙初年,施琅的攻臺計畫原本受中央政府的支持。但幾年過後,倡議和談的聲音似乎又壓過了主戰派。於是北京派遣的招撫使節兀自坐上了帆船,渡過海峽,到臺灣找鄭經談判去了。而仍然想要發起一場大戰的施琅,只能坐在冷板凳上,旁觀這一切局勢的變化。

更糟糕的是,整個福建水師的軍事實力,從康熙 6 年開始就被大幅削弱。

這年,中央政府接受了一名官員的提案,把幾個從鄭家投誠過來的水師將領召入北京,並且將他們麾下的軍人安插到內陸與北方各省去開墾荒地。說穿了,這一舉措的用意,就是要讓這些福建官兵就地解散,並遠離家鄉。

所有這些變化來得極其突然,不過,施琅並不因此而改變他的主張。

當年 11 月他再度上奏,向朝廷請命,意欲進攻臺灣。隔年正月,施琅收到了回覆,中央政府對於他的戰爭提案不置可否。只是命令他到北京來做進一步的報告:

然而,當施琅千里迢迢地北上說明他的作戰計劃以後,福建水師竟也跟著被解散了。

施提督被留在了紫禁城裡,他手下的水師官兵同樣接獲命令,被分散調動到數個不同省份去屯田墾荒──也包括北方的山西。現在,你知道故事一開頭的那群福建人,為什麼會出現在那個距離家鄉如此遙遠的地方了。

--

清廷為什麼要解散福建水師呢?一種可能,是為了要壓制逐漸膨脹的福建軍人集團,防止這幫傢伙起而叛亂。

前面說過:清廷之所以要起用施琅這類鄭氏舊部組建水師,是為了應付海上作戰的需要。

不過,在滿人征服中原的過程中,漢人軍隊的叛服無常,是他們時常碰到的一個問題。降清將領常常是在亂世裡審時度勢的聰明人,一旦風向有變,他們很快會做出對自己最有利的抉擇──包括造反。滿人入關以後,總是為了這類軍隊領袖的叛變問題而頭疼。

而面對施琅,他們的頭只怕還要更疼一些。

實際上,施琅自己就是一個「叛服無常」的典型案例。順治 3 年(1646),當清兵從北方南下、鄭芝龍決意投降的時候,施琅也曾轉而為清軍效力。等到鄭成功起兵於海上,聲勢變得壯大了,二十來歲的施將軍立刻又轉投國姓爺陣營,另謀發展。

站在清廷的立場,任何一個像施琅這樣的降將,都必須小心提防。當他們的對臺策略轉了彎,這一大群投誠過來的福建軍人不再能夠派上用場,自然也成為打擊的對象。

於是施琅被召入北京,清廷另外還給他安排了一個虛職,讓他自此「閑散無事,前後十有餘載」,直到他有機會再度被起用為止。在一些歷史學家看來,這樣的安排只是為了要把施琅強留在北方,免得鄭家的問題還沒解決,便又在福建沿海養出一個擁兵自重的軍閥。

施琅的遭遇不是特例。如果我們觀察其他許多降清明將的例子,你會發現清廷控制漢人降將的手法,其實頗為一貫。

就說鄭芝龍好了,他老兄當年投降的時候,心裡的盤算是要跟清政府討個閩粵總督的位子,使其家族勢力能夠繼續雄踞於南方,猶如他當年與明政權之間維持的那種羈縻關係。

哪裡知道,說服鄭芝龍投降的滿人貝勒博洛,與他痛快喝酒交陪了三天,竟然在大半夜裡把他挾往北京,活脫是一樁預謀綁架案。總督什麼的也就甭提了,鄭家老爸就像一頭鯨魚被抓上了岸,從此任人宰割,福建沿海的鄭家勢力,也跟著分崩離析。

十年之後,發生在施琅身上的事情,其實也與當年的鄭芝龍若合符節。只不過,這回清廷針對的不僅僅是將領,還包括那些基層官兵。

整個福建的水師軍人集團被徹底打散,分別被調動到好幾個不同的地方,墾荒務農。這樣一來,清政府不用額外再找預算來養這些兵,還可以名正言順地分化其集團勢力,太賺啦。

不過,這些福建出身的官兵,完全有理由抗拒這樣的安排──他們一輩子就生活在靠海的南方,你現在一紙命令,就要叫這群吹慣了海風的水手收拾細軟,到遙遠的北國內陸去展開全新人生,誰跟你幹哪?

他們於是祭出了各種辦法,來抵抗這道命令。

最極端的一招是叛亂──施琅北上後數月,裁撤水師的消息傳到福建,他手下的兩名軍官隨即合謀奪取漳州海澄,意圖將這座重要港口獻給鄭經,並轉而投身該政權另謀前程。儘管這兩個人的偷襲計畫並未成功,但其中一位名叫鍾瑞的軍官(據說那之後他改了個名字,叫金漢臣),日後確實活躍於鄭家軍隊之中。

另一些軍人的選擇是直接放棄清政府發給的糧餉,冒著被通緝的危險,斷然逃離所屬部隊。

這類案例多不勝數,康熙 7 年以後,川湖總督蔡毓甚至直接上疏告訴皇帝:就讓他轄境內的福建移民通通回家去吧!因為這些水師官兵根本就不懂得怎麼墾荒務農,而且逃亡的情況太多了,要一個一個抓回來,實在麻煩。

最後,還有一些軍人不叛亂也不逃跑,他們乾脆叫人來假冒自己的身份。

根據現存檔案:施琅的直屬軍隊裡,有個軍官就曾在部隊移往山西的時候,找了一些小老百姓來頂替那些本該跟著移動的軍人,並且被政府所查獲。

不過,到底是誰會願意來做這種冒名頂替的事情呢?

不妨想想:在山多田少、人口稠密的福建省,總有許多生計無著的貧苦百姓。現在,只要交換一個名字,就能擁有一個在異地謀生的機會,政府還提供耕牛、作物種子以及租稅優惠。儘管去到那裡,恐怕再回不了家鄉,也總比餓死要強上一些吧。

這樣說起來,大概會有很多福建的官兵都不想離開家鄉,也大概會有很多福建的貧苦百姓,都想要遠赴山西去討生活。這兩種人,完全可以拿他們各自的願望,互相交易。

那麼,故事一開頭的那群福建人,有沒有可能也是冒牌官兵呢?這機會,恐怕還真是不小。

可惜的是,故事只能寫到這裡為止了。

所有這些福建人的身分究竟是假是真,歷史學家全然不得而知,因為這整個案件的審理過程,在傳世史料當中,只留下了兩件殘缺不全的檔案。若我們想要寫一部懸疑小說,這或許是個不錯的起頭。但若打算寫個完整的歷史故事,檔案遺留下來的線索,恐怕遠遠不夠。

歷史有時是這樣子的一門學問:儘管上窮碧落下黃泉,總也難以尋得百分之百的真相。然而,研究者仍可以嘗試考索種種細節與脈絡,努力重構故事背後的歷史情境。幸運的話,我們或許有可能從一個側面,更好地理解故事裡的人。

這個故事從一群福建的軍人移民,說到了在亂世裡伺機而動的施琅,再說到清政權與降將之間的緊張關係,以及明清易代的歷史變局。鏡頭不斷向高空拉升,故事的視野隨之越趨廣遠。你會發現:從時代的鉅變,到一樁基層軍人的冒名頂替案,所有這些故事的脈絡都是互相連通的。

當那些愁容滿面的水師官兵踏上了前往山西省的旅途,他們其實都只是棋盤上的落子,受制於遙遠的政治角力與利益謀算。為了抵抗那樣的命運,他們於是相應地做出種種選擇,或者叛亂,或者逃亡,或者冒名頂替。其中一些人的行動片段地紀錄在史料當中,繼而成為你眼前的這個故事。

而我們對故事裡的這些行動者一無所知,檔案裡面只有一個又一個的名字。

大部分情況下,你其實很難訴說一個僅僅只有名字的人,曾有過什麼樣的故事。但歷史學提醒我們注意人所置身的環境,把握現象背後的脈絡與成因。

一個刻意偽造身分的人,我們對其人格、心理、思想的認識,可能極其有限。但假若把單一的個人或事件擺放在總體的結構底下觀看,我們就有機會,得到比一件檔案、一個名字還要更為豐富的故事。

這篇文章差不多要結束了,至於北京城裡的施提督,是否認得故事裡的那些福建人呢?恐怕永遠是一個謎。

不過,我們已經說完了一個故事,所謂「真相」,往往也不見得是故事裡面,真正重要的事情吧。

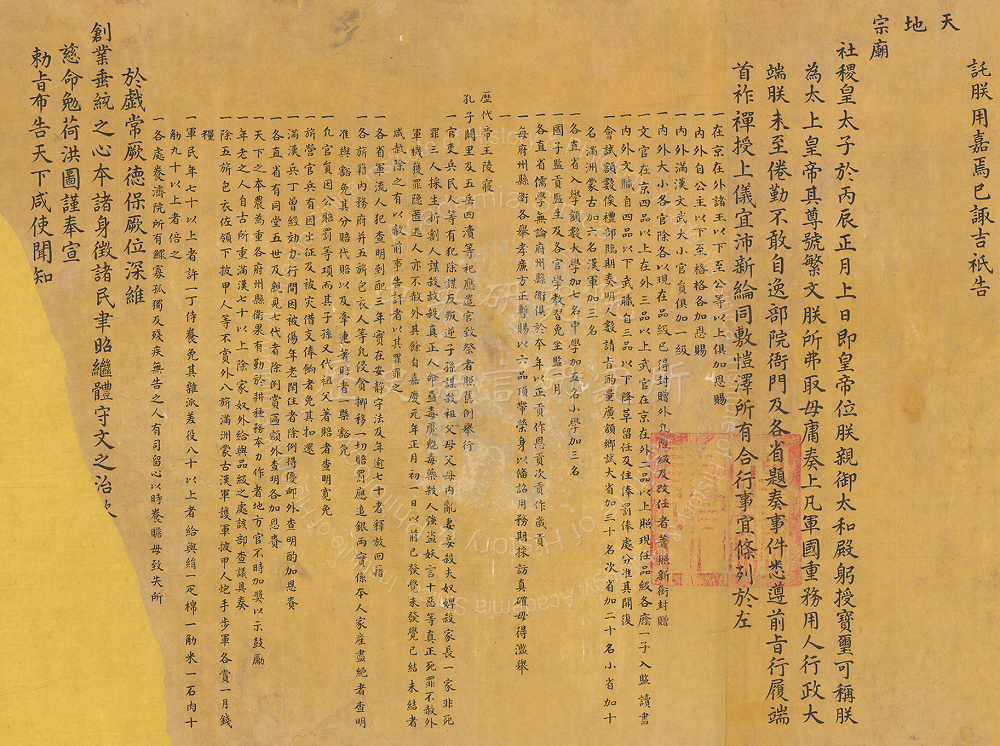

- 關於康熙 8 年山西巡所審理的福建軍人冒名頂替案,現存的審問紀錄收錄於中央研究院歷史語言研究所編,《明清史料己編》(北京:中華書局,1985)第 7 本,〈山西巡撫殘件〉,頁 603a-606a。你可以在這裡(編號 24 開始)找到全文。《鄭氏史料三編》收錄這件檔案的時候,於題名後補充說是「陳嵩誣控案審問口供」,不過,我們不知道該書編者何以確知本案確係陳嵩誣告。

- 還有一些檔案也報導了關於移駐山西的福建軍人,同樣參見《明清史料己編》第 7 本,〈兵部殘題本〉,611b-613b;〈兵部殘題本〉,614b-617a。

- 被安排往各省屯墾的官兵以「不諳耕種」為由希望返回家鄉,此事紀錄在一件清人的奏疏裡面。參見余縉,《大觀堂文集》,收錄於《四庫未收書輯刊》輯 9 冊 16(北京:北京出版社,1997),卷 3,〈奏疏下.墾荒回籍安插疏〉,頁 35a-36b。

- 關於施琅,歷史學界的意見較為分歧,比較陳舊的論辯時常聚焦在他應該是「民族革命的罪人」抑或「大一統的功臣」。其實一個十七世紀中國的地方軍人領袖,心裡是否懷想著這些現代人的問題或者願望,頗令人疑慮。無論如何,這裡只想提醒讀者:我們可能會在各種不同的文獻上,見到各種關於施琅的意見與評斷,包括他是否如本文所述,是個「叛服無常」的軍人。環繞在施琅周圍的歷史評價問題,可參看陳芳明,〈鄭成功與施琅──臺灣歷史人物評價的反思〉,收錄於張炎憲等編,《臺灣史論文精選(上)》(臺北:玉山社,1996),頁 135-156。