「我們將諾貝爾醫學獎授予亞歷克西 · 卡雷爾(Alexis Carrel)先生,以表彰他對血管縫合的開發,以及器官、血管的移植研究貢獻。」(1912 年)

「我們將諾貝爾醫學獎授予約瑟夫 · 穆雷(Joseph Murray)先生,以表彰他對器官移植的努力來治療疾病的貢獻。」(1990 年) [1]

對當年的腎衰竭病人來說,死亡是一種慈悲

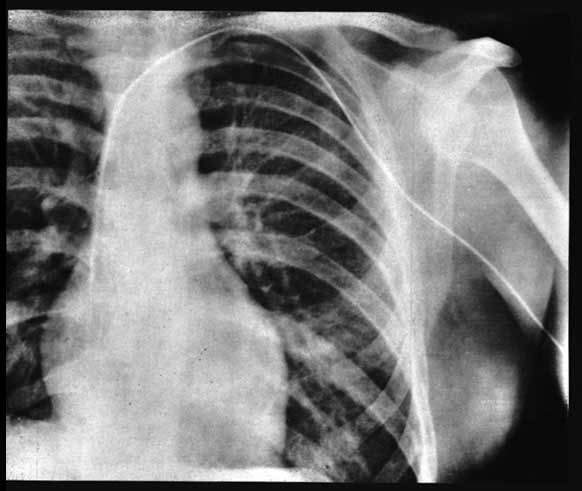

60 年前,當醫師下了腎衰竭的診斷,就等於宣判了死刑,以洗腎延長患者的性命,只是一種凌遲而已。當時的洗腎必須用手術刀割開血管,再插入塑膠管,慢慢讓鮮血從手臂流出。這道維繫生命的切口慢慢一刀、一刀地向上移動,直到沒有血管可切為止。垂危的病人,四肢佈滿了象徵死亡的十字傷痕,此時死神才會緩緩地取走他的生命。

上個世紀初,約翰霍普金斯大學開始推廣無菌手術,外科醫學的發展一日千里。而 1900 年卡爾 · 蘭德施泰納(Karl Landsteiner)發現人類的血型,讓輸血變成可能,外科手術中患者的存活率從此增加。 1912 年,發展出血管接合的技術,讓被摘除的臟器能夠重新恢復血流的供應。接續還有抗生素及生理學的進展,終於讓醫師備齊了手中的武器,去挑戰外科醫學的最後一塊拼圖──「移植」。

其實早在一戰之前,就有法國、德國的醫師陸續將猴、狗或兔子的腎臟移植到病人體內,但是將動物器官異體移植至人體會產生嚴重的排斥,植入的器官很快就被白血球攻擊而失去功能,病人自然無法存活。 1936 年,俄國醫師渥若諾(Voronoy)執行了歷史上首例人和人之間的腎臟捐贈手術,預期植入同樣來自人類的器官就能夠逃過免疫細胞的攻擊。但可惜的是,即便是同種的臟器,身體對於新的外來物似乎也不太領情,啟動免疫細胞攻擊新的腎臟,在無法排出尿液的情況之下,受贈的病人在術後兩天就死亡。

儘管免疫細胞的排斥反應已經證據確鑿,但在當時,藥界尚未發現能夠壓制免疫系統的抗排斥藥,學界也不明瞭組織相容性的原理,整個器官移植的領域,面對未知的敵人,彷彿是在打一場毫無勝算的硬仗。

那顆縫在大腿內的腎臟

1948 年,一名 34 歲的外科醫生匆匆地趕往哈佛醫院-布萊甘分院就任,他是法蘭西斯 · 摩爾(Francis D. Moore)醫師。從規模來看,位於波士頓的布萊甘分院(Brigham)比麻州總醫院小得多,但它優越的外科血統可追朔到腦神經之父──哈維庫欣(Harvey Cushing)。但恐怕連哈維庫欣都意想不到的是,他身後的布萊甘分院即將在年輕的摩爾主任領導之下,成為器官移植界的燈塔之一。

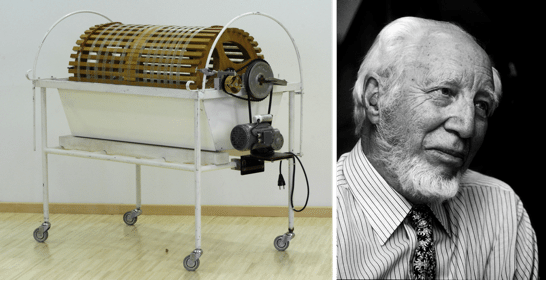

二戰結束後不久,來自荷蘭的洗腎之父──科爾夫(Wilhelm Kolff)先生來訪,將洗腎技術傳入哈佛布萊甘分院,讓病人在機器的幫助之下,能有時間嘗試創新的手術(此時腎衰竭仍是必死的絕症,即便是創新的手術也僅能稍稍延長患者的生命)。 1953 年,一名瀕死的南美醫生來到波士頓,尋求摩爾醫師的協助以延長他的生命。外科團隊裡由年輕的休姆醫師(David Hume)執刀,他將大愛的腎臟用塑膠袋包好後,小心地縫在病人的大腿內 [2]。出乎意外的是,那顆大腿內的腎臟居然讓病人順利出院且飛回了故鄉南美洲,免疫排斥的巨人,似乎從輕發落,放過了這個患者,他會是首位在歷史上留名的手術成功案例嗎?

五個月後,新的腎臟逐漸失去功能,自知死期不遠的他從南美飛回到波士頓,感謝醫療團隊額外賦予了他五個月的生命,並静靜地等待死亡。他,最終未能在器官移植史上留下名字。死後的腎臟解剖,竟沒有發現免疫排斥的跡象,摩爾和休姆醫師等人討論,這可能是個隨機移植,卻恰好配對成功的案例,而此例一出,也讓波士頓的團隊順勢推理出,現階段的醫學雖然無法跨越免疫排斥的高牆,但若是病人剛好有個同卵雙胞胎的兄弟,那將是個千載難逢的機會,因為同卵雙胞胎就是天生的複製人,在免疫細胞的眼中,同卵雙胞胎兄弟的腎臟是完全一樣的!

不久,休姆醫師入伍當兵[3],由約瑟夫穆雷(Joseph Murray)醫師接下手術刀,而令波士頓團隊沒料到的是,他們口中的千載難逢機會,這麼快就讓他們在隔年遇到了......

[1]1990 年諾貝爾生理獎,由約瑟夫 · 穆雷和唐納爾 · 托馬斯(E. Donnall Thomas)共享,後者和穆雷醫師同在波士頓共事,其貢獻在於骨髓移植領域。

[2]使用塑膠袋包裹腎臟,是企圖減少讓腎臟接觸到白血球的機會,以降低免疫排斥反應。而縫在大腿內側的原因,是因為腎臟在人體內的位置較為隱密,手術上較為困難。當時可以使用的藥物是抗生素和促腎上腺皮質素,抗生素能對抗細菌,而促腎上腺皮質素可提高類固醇濃度,抑制免疫反應。

[3]休姆醫師 1953 - 1955 在美國海軍服役,恰好錯過了那個「奇蹟的聖誕節」(見續集)。